(2025年6月20日付掲載)

中国電力によるボーリング調査に抗議する祝島島民(2005年6月、山口県上関町)

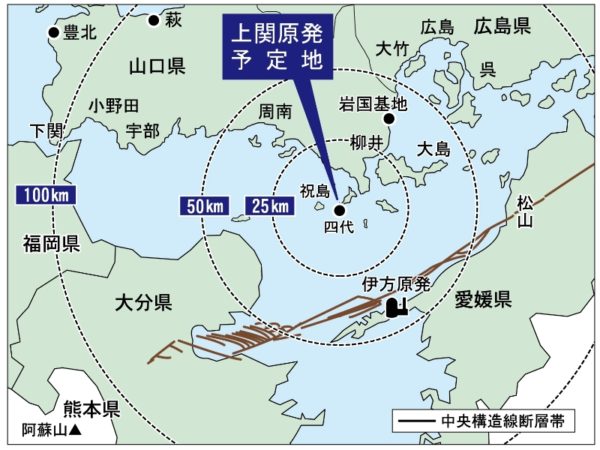

中国電力が山口県上関町に進めてきた原発建設計画(1982年に浮上)は、上関町内をはじめ全県、全国的な根強い反対世論の前に40年以上たっても建設に至っていない。2011年の福島原発事故を受けて原発の安全神話は崩壊し、建設反対世論は圧倒的なものになり、中電の上関原発計画は10年以上も頓挫状態にある。ところが、焦った中電は計画を白紙撤回するどころか、上関原発を建てさせない祝島島民の会を山口地裁岩国支部に提訴するという暴挙に出ている。直近の経緯としては、中電は2019年から原発建設予定地海域でボーリング調査を企図してきたが3年間にわたって実施できずにきたため、しびれを切らして2022年7月に同会を提訴したものだ。中電の主張は、20年近く前の2008年10月に取得した「埋立免許」を論拠として「埋立施工区域を占有できる」、また「埋立施行区域内で祝島の島民らが営む自由漁業に対して妨害排除を請求できる」といったものだ。熊本一規明治学院大学名誉教授は「埋立免許や占用許可によって、自由漁業が営めないことはない」ことを、法律にもとづいて理路整然と証明し、中電の主張を完膚なきまでに論駁(ばく)している。熊本教授は9月18日に地裁岩国支部で証人として証言する。それにともなって1月6日に熊本教授が裁判所に提出した陳述書を全文紹介する。

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

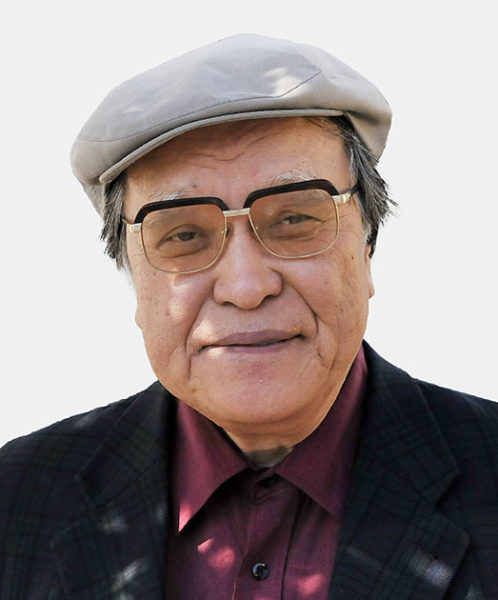

1.身上経歴・研究対象分野について

熊本一規氏

1949年、佐賀県に生まれる。1973年、東京大学工学部都市工学科卒業。1980年、東京大学工系大学院博士課程修了(工学博士)。山村振興調査会、和光大学講師、横浜国立大学講師、カナダ・ヨーク大学客員研究員、明治学院大学教授などを経て、現在、明治学院大学名誉教授。専攻は環境経済・環境政策・環境法規。

私は、共同体の権利(入会権、漁業権、水利権等)、埋立問題、脱原発、ごみリサイクル問題等を研究している研究者で、明治学院大学国際学部に約30年間所属した後、2018年3月に定年退職しました。

1976年以来、各地の漁民・住民の運動をサポートしてきましたが、定年退職により増えた自由時間を活用して一層サポートに取り組みたいと思っています。

2.公物とは何か(公物の定義、公物の分類、公物の使用関係)

道路や河川・海等は「公共用物」であり、公共用物を管理する法律は「公物法」という法領域の法律になる。以下、公物法についての基礎知識を解説する。

(1)公共用物・公用物・公物とはなにか

「公共用物」とは、直接に公共の福祉の維持増進を目的として、一般公衆の共同使用に供せられる物で、道路、公園、港湾、海、河川、湖沼、海浜等がそれにあたる。「公共用水面」とは、公共用物のうち、海、河川、湖沼等の水面及び水流をいう。

「公用物」とは、主として国又は公共団体等の行政主体自身の使用に供せられる物で、官公署の敷地・建物、官公立学校の校舎・敷地等がそれにあたる。

「公共用物」と「公用物」を併せて「公物」という。

公物のうち、自然状態のままで既に公共の用に供せられる実体を備えているもの(河川、湖、海等)を「自然公物」といい、行政主体において人工を加え、かつ、これを公の目的に供用することによって初めて公物となるもの(道路、公園等)を「人工公物」という。

(2)公物法とはなにか

公物に関する公法の全体を「公物法」という。

道路に私道があることが示すように、公物の大部分は私法の適用を受けるが、公物は、本来、公用又は公共の用に供する等「公の目的」に供用することを目的とするものであるから、その目的を達成させるに必要な限度において私権の行使を制限禁止するなど、私法的規律の適用を排除し、公法的規律に服せしめることが多く、また、その使用収益についても公法的な規制を加えることが少なくない。これらの公物に関する公法的規律の全体を「公物法」という。

たとえば、道路交通法は、道路における歩行者や車両の交通方法や警察による交通規制等を定めた公物法であるが、国道・県道・市道のみならず、私道についても、不特定の人や車が自由に通行できるような状態になっている場合(公共用物に当たる場合)には適用され、所有権に公法的な規制が加えられる。

(3)「公物の管理」と公物管理法

「公物の管理」とは、公物の管理者が、公物の存立を維持し、これを公用又は公共の用に供し、公物としての本来の機能を発揮させるためにする一切の作用をいう。

公物管理に関する一般的な法律は存在しないが、道路、河川、港湾等の個別の公共用物については、それぞれの管理について包括的な法律(道路法・河川法・港湾法等)が制定されており、これらを「公物管理法」と称する。

たとえば、道路法で「道路の管理」というのは、道路管理者が道路の新設、改築、維持修繕をなし、又は道路の占用を許可するなど、公共用物としての道路本来の機能を発揮させるために行なわれる一切の作用をいい、河川法で「河川の管理」というのは、河川管理者が、河川について、洪水、高潮等による災害の発生の防止・河川の適正な利用及び流水の正常な維持をはかり、公共用物としての河川本来の機能を発揮させるために行なわれる保全・利用その他の一切の作用をいい、港湾法にいう「港湾の管理」というのは、港湾管理者が港湾区域及び港湾施設の維持・建設・改良その他、公共用物としての港湾の機能を発揮させるために行なわれる一切の作用をいう。

公共用物の管理は、私物の管理と異なり、単に物を財産的価値の客体として管理するのではなく、もっぱら公共用物本来の目的を達成させるために管理する点に特色がある。

(4)公共用物の使用

公共用物の使用には、自由使用、許可使用、特別使用の三種がある。

【自由使用】

道路・河川等の公共用物は、本来、一般公衆の使用に供することを目的とする公共施設であるから、原則として、一般公衆の自由な使用が認められるべきことは、いうまでもない。したがって、誰もが、他人の共同使用を妨げない限度で、許可その他何らの行為を要せず、自由にこれを使用することができる。これを「公共用物の自由使用(又は一般使用)」という。自由使用は、公共用物本来の用法にしたがった使用の形態であり、たとえば、道路の通行、公園の散歩、海での海水浴等が自由使用にあたる。

【許可使用】

公共用物の使用が自由使用の範囲を超え、他人の共同使用を妨げたり、公共の秩序に障害を及ぼす恐れがある場合に、これを未然に防止し、又はその使用関係を調整するために、一般にはその自由な使用を禁止し、特定の場合に、一定の出願に基づき、その禁止を解除してその使用を許容することがある。これを「公共用物の許可使用」という。「許可」とは、「一般的禁止の解除」を意味する。

「許可」は、公物管理権に基づいて出される場合と公物警察権に基づいて出される場合とがある。

「公物管理」は前述のとおりであるが、「公物警察」というのは、公物に関して行なわれる警察であり、公物の安全を維持し、公物の使用関係の秩序を維持するための一般警察権の作用である。公物は、公物であるというだけでは、必ずしも警察権の対象となるものではないが、公物の安全を害し、ひいては社会公共の秩序に影響を及ぼす場合、又は公物の使用が社会公共の秩序に障害を生ぜしめる場合においては、社会公共の秩序を保持し、その障害を除去するために必要な限度において、公物の上にも警察権が及ぶことが多い。

公物管理権は、公物主体が積極的に公物本来の目的を達成せしめることを目的とするのに対し、公物警察権は、一般警察権の発動で消極的に公物の安全を保持し、公物の使用関係から生ずる社会公共の秩序に対する障害を除去することを目的とする。

たとえば、河川法では、公物管理権に基づき、河川区域内の土地における工作物の新築・改築や土地の掘削・盛土等に河川管理者の許可が必要とされ、道路交通法では、公物警察権に基づき、道路における道路工事や工作物の設置、露店・屋台等の出店、デモ等に警察署長の許可が必要とされており、いずれも許可使用にあたる。

【特別使用】

公共用物は、本来、一般公共の用に供するための施設であるから、原則として、一般公衆の自由な使用を認めるのが公共用物本来の用法に従った普通の使用形態であるが、時として、公共用物本来の用法をこえ、特定人に特別の使用の権利を設定することがある。これを「公共用物の特別使用(又は特許使用)」と呼んでいる。

許可使用が単に一般的な禁止を解除し、公共用物本来の機能を害しない一時的な使用を許容するにすぎないのに対し、特別使用は、公物管理権により公共用物に一定の施設を設けて継続的にこれを使用する特別の権利を設定するものである点に特色がある。

公物法では、この意味での特別使用を「公共用物の占用」と呼び、公物管理者による「占用の許可」によって公共用物を使用する権利(占用権)、すなわち「公共用物使用権」を設定するとされている。

公共用物使用権は、特許(占用の許可)という行政行為によって成立するのが普通であるが、特許の形式によらず、慣行によって成立する場合も少なくない。

慣行上の公共用物の使用が公共用物使用権として成立するためには、その利用が多年の慣習により、特定人、特定の住民又は団体など、ある限られた範囲の人々の間に特別な利益として成立し、かつ、その利用が長期にわたって継続して平穏かつ公然と行なわれ、一般に正当な使用として社会的に承認されるに至ったものでなければならない。

慣行によって成立する公共用物使用権は、私法学者によって「慣習法上の物権」とされる。慣行水利権や温泉権が代表的なものである。

他方、特許によって成立する公共用物使用権は、公法学者によれば「公法上の債権」とされるものの、財産権的性質を有し、第三者がこれを侵害した場合には民事上の妨害排除請求権や損害賠償請求権を持つとされる。

したがって、特許あるいは慣行のいずれによって成立するにせよ、公共用物使用権は、侵害された場合には妨害排除請求権や損害賠償請求権を持つ。

(5)公共用物使用権とその限界

公共用物使用権は妨害排除請求権を持つものの、公共用物を使用する権利であることから「一定の限界」を持つ。

公共用物使用権の「一定の限界」について、長野地裁昭和32年5月28日判決は次のように判示している。

―――――――――――――――――

公共用物は、一般公衆の共同使用に供せられ、公共の福祉に奉仕すべき使命を有し、特定人がこれにつき完全に排他的独占的な使用権を有することは、公共用物としての性質に反する。したがって、公共用物使用権の及ぶ範囲は、その使用目的達成のため必要な限度にとどまる。

―――――――――――――――――

すなわち、公共用物使用権の「一定の限界」とは、使用目的達成のため必要な限度にとどまるという限界であり、排他独占的な公共用物使用権は、特許によっても慣行によっても成立し得ない。

もしも、公共用物使用権が他の使用を排除できることになれば、公共用物が一般公衆の共同使用に供され、自由使用を「本来の使用」とすることに反するから「一定の限界」を持つのは当然である。

中国電力のボーリング調査に抗議する祝島の漁業者たち(2005年6月、上関町)

3.水面の使用と占有について

3-1 河川・湖の使用と占用

(1)河川法の目的

河川に関する公物管理法である河川法は、治水、利水に関する河川行政の基本法であり、旧河川法(明治29年制定)が約70年間適用された後、現行河川法が昭和39年に制定された。

河川法第1条は、同法の目的を次のように規定している。

―――――――――――――――――

この法律は、河川について、洪水、高潮等による災害の発生が防止され、河川が適正に利用され、流水の正常な機能が維持され、及び河川環境の整備と保全がされるようにこれを総合的に管理することにより、国土の保全と開発に寄与し、もつて公共の安全を保持し、かつ、公共の福祉を増進することを目的とする。

―――――――――――――――――

また、河川法第2条第1項では、「河川管理の原則」を次のように規定している。

―――――――――――――――――

河川は、公共用物であって、その保全、利用その他の管理は、前条の目的が達成されるように適正に行なわれなければならない。

―――――――――――――――――

河川法の適用対象となる河川は、一級河川(国土交通大臣が指定、管理)及び二級河川(都道府県知事が指定、管理)であり、準用河川(市町村長が指定、管理)には、二級河川に関する規定が準用される。

以上の、河川法が適用ないし準用される河川を「法河川」という。

一級河川等の指定は水系一体として行なわれる。河川の指定が水系一体として行なわれることから、湖も河川法上は「河川」である。たとえば、琵琶湖も琵琶湖に注ぐ多くの河川も「一級河川淀川」と同一水系であることから「一級河川」とされている。

(2)河川の使用と占用

河川の使用にも自由使用・許可使用・特別使用の三種がある。

河川法は、許可使用・特別使用の対象を、それぞれ次のように規定している。

【許可使用】

① 河川区域内の土地における工作物の新築、改築又は除却(第26条第1項)

② 河川区域内の土地の掘削、盛土若しくは切土その他土地の形状を変更する行為又は竹木の栽植若しくは伐採(第27条第1項)

③ 河川における竹木の流送又は舟若しくはいかだの通航(第28条)

④ ①から③に掲げるもののほか、河川の流水の方向、清潔、流量、幅員又は深浅等について、河川管理上支障を及ぼすおそれのある行為(第29条第1項)

【特別使用】

① 河川の流水の占用(第22条)

② 河川管理者が権原を有する河川区域内の土地の占用(第24条)

③ 河川管理者が権原を有する河川区域内の土地における土石又は河川の産出物の採取(第25条)

水面(河川・湖・海)に関しては、公物警察権に基づく許可は存在しないため、許可使用は、公物管理権に基づく許可によってのみ可能になる。「占用許可」は、前述のように公物管理権に基づいてなされるから、結局、許可使用も特別使用もすべて公物管理権に基づいてなされることになる。したがって、以下、水面に関する許可を検討していくうえでは、公物警察権を考慮に入れずに論じることとする。

(3)河川における工作物設置及び「土地の占用」についての許可

(2)で見たように、河川法では河川区域内での工作物の新築・改築や土地の掘削・盛土、土地の形状変更等には、河川管理者の「使用許可」が必要とされ、いずれも許可使用とされている。他方、河川区域内の土地の占用は、河川管理者の「占用許可」が必要とされ、特別使用とされている。

したがって、河川にダム等の工作物を設置する場合、工作物を建設する工事は「許可使用」であり、工作物を土地の上に設置し続ける行為は「特別使用」である。

(4)河川における埋立についての許可

河川法には、工作物新築や盛土は規定されているが、埋立については規定されていない。しかし、河川における埋立は、公共用水面を潰し、河川の治水・利水に大きな影響を及ぼす行為であるから、河川管理上の規制をかける必要があるはずである。

河川における埋立についての規制は、法令には明記されておらず、通達に示されている。すなわち、河川法の施行に伴って発せられた昭和40年3月29日建設事務次官通達「河川法の施行について」には、河川における埋立に関し、次のように記されている。

―――――――――――――――――

法が適用又は準用される河川の埋立については、公有水面埋立法の規定による免許又は承認のほか、埋立の行為の実施について法の許可等を受けることを要するので、河川管理者及び公有水面埋立免許権者は、あらかじめ協議し、調整を図る必要があること。

―――――――――――――――――

この通達にいう「法の許可等」とは何か、を国交省水政課に問い合わせたところ、河川法第26条「工作物新築の許可」及び第24条「土地の占用許可」である、との回答であった。

要するに、河川における埋立に関しては、埋立免許に加え、ダム等の工作物を設置する場合と同じ手続きを必要としているのである。

公共用水面において許可使用や特別使用をするには公物管理権に基づく「使用許可」や「占用許可」が必要であるが、公有水面埋立法は「埋立工事の手続法あるいは施行法」であって公物管理法ではないから、同法に基づいて公物管理権に基づく許可をなし得るはずはない。河川に関する公物管理法は河川法であるから、河川における埋立に際しては、河川法に基づく「使用許可(工作物新築の許可)」や「占用許可(土地の占用許可)」が必要なのである。

埋立免許は、竣功認可を条件として事業者に埋立地の所有権を付与する効力を持つ(公有水面埋立法第24条)が、それは竣功認可後のことであり、埋立地が河川区域内の一定の区域を占用し続けられるのは、竣功認可までは、埋立免許ではなく、河川法上の「土地の占用許可」によるのである。

事業工程に即して述べれば、埋立事業は、①護岸を建設して一定の水面を護岸で囲む→②護岸で囲まれた水域内に土砂を投入して次第に水と土砂を置き換える→③埋立地造成完了、という工程を踏んで実施されるが、法的には、①は「工作物新築の許可」による許可使用、②は「土地の占用許可」による特別使用、③は竣功認可による公用廃止及び土地所有権の賦与、として実施されることになる。

以上のことから、埋立工事は「工作物新築の許可」に基づく「許可使用」、護岸建設↓埋立地造成に伴う「土地の占用」は「土地の占用許可」に基づく「特別使用」ということになる。ダム建設の場合と全く同じである。

ただし、竣功認可によって土地所有権が生じるとともに公用が廃止されれば埋立地は公物管理の対象から外れるが、ダムの場合には、完成後も公物管理の対象であり続けることになる。そのため、埋立地の場合には原状回復義務が生じないが、ダムの場合には、占用許可期間終了後に原状回復義務が生じることになる。

(5)湖の使用と占用

湖も河川法上は「河川」であるから、湖における埋立についての手続きも河川における埋立の手続きと同じであり、河川法第26条「工作物新築の許可」及び第24条「土地の占用許可」を取得する必要がある。

また、湖における埋立においても、埋立工事は許可使用、埋立地造成に伴う「土地の占用」は特別使用ということになる。

3-2 海の使用と占用

海の管理は海域によって分かれており、それぞれの海域に関して公物管理法もしくは公物管理条例が定められている。

海域の区域自体も、それぞれの公物管理法もしくは公物管理条例によって定められている。すなわち、海域は、港湾法に基づいて指定される「港湾区域」、漁港漁場整備法に基づいて指定される「漁港区域」、海岸法に基づいて指定される「海岸保全区域」及び「一般公共海岸区域」、並びに法に基づく水域指定を受けない「一般海域」に区分され、港湾区域に指定された海域の管理は港湾法によって、漁港区域に指定された海域の管理は漁港漁場整備法によって、一般公共海岸区域及び海岸保全区域に指定された海域の管理は海岸法によって、法に基づく水域指定のない一般海域(普通海域)の管理は各県の海面管理条例によって、それぞれ規律されている。

海域は上記のように分かれるが、いずれの海域も公共用物であるから、その使用に自由使用・許可使用・特別使用の三種があることには何ら変わりはない。

海(港湾区域)

(1)港湾法の目的

港湾法は、港湾の整備、運営に関わる根拠法として、昭和25年に制定された。

港湾法第1条は、同法の目的を次のように規定している。

―――――――――――――――――

第1条 この法律は、交通の発達及び国土の適正な利用と均衡ある発展に資するため、環境の保全に配慮しつつ、港湾の秩序ある整備と適正な運営を図るとともに、航路を開発し、及び保全することを目的とする。

―――――――――――――――――

(2)港湾の使用と占用

港湾法は、港湾区域の使用と占用に関し、次のように規定している。

―――――――――――――――――

第37条 港湾区域内において又は港湾区域に隣接する地域であって港湾管理者が指定する区域(以下「港湾隣接地域」という。)内において、次の各号のいずれかに該当する行為をしようとする者は、港湾管理者の許可を受けなければならない。ただし、公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)第二条第一項の規定による免許を受けた者が免許に係る水域についてこれらの行為をする場合は、この限りでない。

一 港湾区域内の水域(政令で定めるその上空及び水底の区域を含む。以下同じ。)又は公共空地(以下「港湾区域内水域等」という。)の占用

二 港湾区域内水域等における土砂の採取

三 水域施設、外郭施設、係留施設、運河、用水渠又は排水渠の建設又は改良(第一号の占用を伴うものを除く。)

〈以下、略〉

―――――――――――――――――

前掲のように、港湾法では、港湾区域内での「水域の占用」には、37条1項1号の「水域の占用の許可」が、港湾区域内での「外郭施設等の建設」には、37条1項3号の「外郭施設等の建設の許可」が必要とされている。ただし、「37条1項3号括弧書き」により、「外郭施設等の建設」が「水域の占用」を伴う場合には、「水域の占用の許可」のみでよいとされている。

また、「37条1項ただし書き」では、埋立免許を受けた者が免許に係る区域について「外郭施設等の建設」及び「水域の占用」を行なう場合には、いずれの許可も受けなくてよい、とされている。

「37条1項ただし書き」により、港湾区域内の埋立では港湾法上の許可を受けなくてもよいが、これは、埋立免許に基づく事業の場合には、 公物管理法上の許可を受けたものとみなすので許可を受けなくてもよい、ということであって、埋立事業に公物管理法上の許可自体が必要でなくなることを意味するわけではない。もしも、埋立免許を得るだけで公物管理法上の許可が不要であるとすれば、河川区域における埋立について埋立免許のほかに、河川法上の許可を受けることを要する(昭和40年3月29日建設事務次官通達「河川法の施行について」)はずはないから、埋立免許を得ても、それに加えて公物管理法上の許可が必要なのは明らかである。要するに、許可は必要だが、許可を受けたものとみなすので、許可を申請しなくてもよい、ということである。

公有水面埋立法は、公物管理法ではない。公物管理法は、公共用水面の使用秩序(基本的に一般公衆による共同使用からなる私法秩序)に使用許可・占用許可を通じて公的に介入する法律であるから、河川法及び港湾法でみたように、第一条に公共目的を掲げておかなければならないが、公有水面埋立法は、埋立の手続法に過ぎず、何の公共目的も掲げられていないことから、公物管理法でないことは明らかである。公物管理法でなく、また第一条に公共目的が掲げられていない公有水面埋立法によって、公共用水面の使用秩序に介入できるはずはない。

そもそも、「公物の管理」とは、公物の管理者が、公物の存立を維持し、これを公用又は公共の用に供し、公物としての本来の機能を発揮させるためにする一切の作用をいい、公物管理法は、「公物の管理」を行なうための法律であるから、公共用水面を潰して私有地とする手続きを定めた公有水面埋立法が公物管理法であるはずはない。

したがって、公有水面埋立法は、公共用物の使用許可や占用許可を出すことはできず、埋立免許によって使用許可や占用許可がなされるはずはない。それらは、あくまで公物管理法に基づいて出すほかはない。

港湾法のように、埋立免許を受けた事業について公物管理法上の許可の規定の適用を除外する旨の「適用除外規定」があれば、埋立免許に伴って公物管理法上の許可を受けたものとみなすので、公物管理法上の許可を受ける必要がなくなるが、河川法のように「適用除外規定」が無ければ、公物管理法上の許可を受けることが必要である。

港湾区域における埋立の場合、公物管理法上の許可を受けたものとみなすのであるから、河川区域における埋立の場合と同様、埋立工事は「許可使用」、埋立地造成に伴う「水域の占用」は「特別使用」ということになる。

海(漁港区域)

(1)漁港漁場整備法の目的

漁港漁場整備法は、漁港の整備、運営に関わる根拠法として、昭和25年に制定された。

漁港漁場整備法第1条は、同法の公共目的を次のように規定している。

―――――――――――――――――

第1条 この法律は、水産業の健全な発展及びこれによる水産物の供給の安定を図るため環境との調和に配慮しつつ、漁港漁場整備事業を総合的かつ計画的に推進し、及び漁港の維持管理を適正にし、もつて国民生活の安定及び国民経済の発展に寄与し、あわせて豊かで住みよい漁村の振興に資することを目的とする。

―――――――――――――――――

(2)漁港区域の使用と占用

漁港漁場整備法は、海(漁港区域)の使用・占用に関し、次のように規定している。

―――――――――――――――――

第39条 漁港の区域内の水域又は公共空地において、工作物の建設若しくは改良(水面又は土地の占用を伴うものを除く。)、土砂の採取、土地の掘削若しくは盛土、汚水の放流若しくは汚物の放棄又は水面若しくは土地の一部の占用(公有水面の埋立てによる場合を除く。)をしようとする者は、漁港管理者の許可を受けなければならない。

―――――――――――――――――

漁港漁場整備法では、漁港区域内での「工作物の建設」には許可が必要とされているが、「水面の占用」を伴う場合には「工作物建設の許可」を受けなくてよい、また、埋立免許に基づく事業の場合には、「水面占用の許可」と「工作物建設の許可」のいずれも受けなくてよいとされている。港湾法よりも簡潔ではあるが、規定している内容は同じである。

したがって、漁港区域における埋立の場合も、港湾区域における埋立の場合と同様、埋立工事は「許可使用」、埋立地造成に伴う「水域の占用」は「特別使用」ということになる。

海(海岸保全区域・一般公共海岸区域)

海岸法も第1条で公共目的を次のように掲げている。

―――――――――――――――――

第1条 この法律は、津波、高潮、波浪その他海水又は地盤の変動による被害から海岸を防護するとともに、海岸環境の整備と保全及び公衆の海岸の適正な利用を図り、もつて国土の保全に資することを目的とする。

―――――――――――――――――

海岸法に基づき、「海岸保全区域」及び「一般公共海岸区域」が指定されるが、いずれの区域においても、「占用の許可」の対象は陸地に限られ、水面は含まれない。

したがって、海岸法では「水面の占用の許可」が認められておらず、海岸法に基づく埋立地造成は不可能である。

海(一般海域)

一般海域の使用・埋立については、各県の海面管理条例が規律している。

海面管理条例の根拠としては、「海面は国有」とする建設省(国交省)見解に基づき法定受託事務として条例を制定して海の管理を行なう自治体と、「海の管理権は地方自治体にある」とする自治省見解に基づき自治事務として条例を制定して海の管理を行なう自治体とが併存している。

典型的な海面管理条例である岡山県「普通海域管理条例」は、同条例の目的、及び普通海域の使用・占用及び埋立に関し、次のように規定している。

―――――――――――――――――

(目的)

第1条 この条例は、普通海域の管理に関し必要な事項を定めることにより、普通海域の保全及び適正な利用を図ることを目的とする。

〈中略〉

(占用等の許可)

第3条 普通海域において、次に掲げる行為(以下「占用等」という。)をしようとする者は、あらかじめ、知事の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

一 工作物又は施設(第九条及び第十条第一項において「工作物等」という。)を設けて普通海域を占用すること。

二 土石(砂を含む。次条第三号において同じ。)を採取すること。

三 前二号に掲げるもののほか、普通海域の保全及び適正な利用に支障を及ぼすおそれがあるものとして知事が指定する行為をすること。

(適用除外)

第4条 前条第1項の規定は、次に掲げる行為については、適用しない。

一 公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)第二条第一項の規定による免許又は同法第四十二条第一項の規定による承認を受けてする行為

―――――――――――――――――

第3条第1項1号は、「工作物の建設」と「水域の占用」とを併せて規定したものであり、したがって「使用許可」と「占用許可」が一つの許可で出されることになる。その点だけは異なるものの、それ以外の規定は港湾法や漁港漁場整備法等と同じであり、「埋立免許に基づく事業への適用除外規定」も設けられている。

したがって、岡山県下の一般海域における埋立事業では、港湾区域や漁港区域における埋立事業と同様、埋立免許に加えて「普通海域管理条例」第3条第1項第1号の許可を得る必要はない。

ところが、一般海面に関する条例の中には、岡山県「普通海域管理条例」と異なる規定を設けている事例もある。

長崎県「海域管理条例」は、「工作物その他の物件を設置して海域を占用すること」(第3条第1項第1号)と岡山県「普通海域管理条例」第3条第1項第1号と同じ規定を設けているものの、「埋立免許に基づく事業への適用除外規定」は存在しない。

したがって、長崎県下の一般海域における埋立事業では、河川区域における埋立事業の場合と同様、埋立免許に加えて、「海域管理条例」第3条第1項第1号の許可が必要である。

また、山口県「一般海域の利用に関する条例」では、次のように規定している。

―――――――――――――――――

第3条 一般海域において次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ、知事の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

一 一般海域の占用

二 土石(砂を含む。以下同じ。)の採取

三 土石の投入その他の海底の形質を変更する行為

〈中略〉

(適用除外)

第4条 前条第一項の規定は、次に掲げる行為については、適用しない。

一 公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)第二条第一項の免許又は同法第四十二条第一項の承認を受けて行う行為

―――――――――――――――――

このように、山口県「一般海域の利用に関する条例」では、第三条第一項の許可の対象に「工作物の建設」(使用許可)が含まれておらず、「一般海域の占用」(占用許可)が含まれているだけである。

ということは、山口県下の一般海域では、「工作物の建設」を行なうことはできず、したがって埋立事業は行ない得ないことになる。

自由漁業をする祝島の漁民に立ち退きを求める中国電力社員(2022年11月、上関町)

4.水面の使用・占用と埋立事業

(1)水面の使用・占用には公物管理法に基づく許可が必要

公有水面埋立法は公物管理法ではないから、同法に基づいて使用許可や占用許可を出すことはできず、したがって、埋立事業を実施するには、埋立免許とは別に公物管理法に基づく使用許可及び占用許可が必要である。

関連して、漁業法の漁業免許に関しても、漁業法が公物管理法ではないことに起因する次のような通達がある。

――――――――――――

照会(昭二八・三・二 六、石川県知事)

漁業の免許は当該水面を占用する権利の免許を含んでいないからそれぞれの法規により占用の許可を受けなければならないと解して可なりや。

回答(昭二八・七・一 五、二八水第5835号 水産庁長官)

漁業権は、特定の水面において特定の漁業を営む権利であって、漁業権の免許により水面を占用する権利を与えられるものではない。 然して定置、区画漁業の如く工作物を設置し水面を占用して営む漁業については、水面使用関係を規定する各法令又は規則がある場合はこれによる行政庁の許可を受くることを要するものと思料する。

――――――――――――

公有水面埋立法も漁業法も公物管理法ではないから、埋立免許や漁業免許によって公共用水面の使用・占用はできず、公共用水面の使用・占用を行なうには公物管理法に基づく使用許可・占用許可を必要とするのである。

(2)埋立事業における許可使用と特別使用

4(1)に基づき、埋立事業における許可使用・特別使用について、次の①、②がいえる。

①「工作物の建設」には「使用許可」が必要であり、したがって「工作物の建設」は「公共用物の許可使用」である。

②「水域(河川においては土地)の占用」には「占用許可」が必要であり、したがって「水域(河川においては土地)の占用」は「公共用物の特別使用」である。

ただし、②に関しては、「2(5)公共用物使用権とその限界」で述べたように、「使用目的達成のため必要な限度にとどまり、排他独占的な公共用物使用権は成立し得ない」という限界を持つ。

この限界に基づき、例えば、山口県「一般海域の利用に関する条例」では、「公衆の一般海域の利用に著しい支障が生じないものであること」に適合しなければ「一般海域の占用」の許可をしてはならない(5条)旨規定され、さらに、「一般海域占用許可基準」では「占用許可の基本方針」として「当該工作物の設置等により一般海域の自由使用を妨げない場合」が挙げられているが、他の公物管理法(条例を含む)においても、占用許可に関し、同様の規定が設けられている。

(3)埋立工事と他の使用との関係

公有水面埋立法では、埋立地になる予定の水域を「埋立区域」、埋立工事を施行する水域を「埋立に関する工事の施行区域(略称「埋立施行区域」)」と呼ぶが、前記①、②をそれらの区域に即していうと、

①埋立施行区域における埋立工事は「公共用水面の許可使用」にあたる。

②埋立区域の「水域の占用」は「公共用水面の特別使用」にあたるが、占用区域は埋立区域に限定され、他の水面使用を排除し得ないという限界を持つ。

したがって、損失補償の必要性も踏まえれば、埋立工事と他の水面使用との関係について、次の結論が得られる。

第一に、埋立工事は、許可使用であるから埋立施行区域内の他の水面使用を排除して実施することはできず、他の水面使用者に対して協力をお願いしつつ実施しなければならない。それは、道路工事(許可使用にあたる)の実施の際に通行人(自由使用にあたる)に協力をお願いしつつ実施しなければならないのと同様である。

第二に、埋立区域における他の水面使用は、「水域の占用」の許可によって不可能になるのではなく、「工作物の設置」や「埋立地の造成」の結果として物理的に不可能になることである。もしも「水域の占用」の許可によって埋立区域内の他の水面使用が不可能になるならば、埋立区域内の水面は公共用水面でなくなることになり、公有水面埋立法が適用できなくなるから、「水域の占用」の許可によって他の水面使用が不可能になることはあり得ないのである。

第三に、他の水面使用が財産権である場合には、損失補償の支払い等を通じて工事への同意を取得したうえで実施しなければならない。公有水面埋立法8条1項が埋立工事着工前に水面権者への補償ないし着工同意取得を義務づけているのは、そのためであるが、水面権以外の財産権に対しても、同様の損失補償ないし着工同意取得が必要である。

(4)公有水面埋立法に基づく法的効力と公物管理法に基づく法的効力

前記(1)~(3)に基づけば、埋立事業において、「工作物の建設」ができるのは、公物管理法に基づく「使用許可」の法的効力であり、「水域(河川においては土地)の占用」ができるのは、公物管理法に基づく「占用許可」の法的効力であることになる。

いいかえれば、公有水面埋立法は公物管理法ではないため、公有水面埋立法に基づく埋立免許は、使用許可や占用許可の法的効力を持たず、埋立免許に基づいて許可使用や特別使用が可能になることはない。したがって、埋立免許がなされても従来から公共用水面に存在していた他の水面使用が排除されたり制限されたりすることはない。

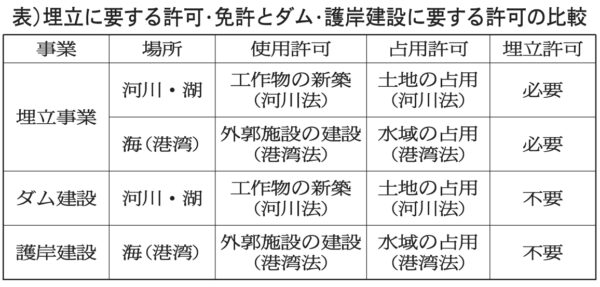

埋立免許に伴う法的効力を考察するために、埋立に要する許可・免許とダム・護岸建設に要する許可を比較した表に基づいて検討してみよう。

表により、埋立事業において、護岸を建設し、護岸及び埋立地を設置できるのは、公物管理法上の許可による法的効力であり、埋立免許による効力でないことは明らかである。もしも、それらが埋立免許による法的効力であるならば、埋立免許を伴わないダム建設において、ダム建設が可能になるはずがないからである。

では、埋立免許に伴う固有の法的効力は何か。それは、ダム建設や護岸建設には存在せず、埋立事業に存在する法的効力、すなわち土地造成に関する法的効力にあるはずである。

では、公有水面埋立法における土地造成に関する規定は何か。

まず第一に、埋立免許には、竣功認可を条件として埋立地の所有権者になる者を予め確定しておくという効力がある(第2条)。

第二に、竣功認可には、その告示の日に埋立事業者が埋立地の所有権を取得する効力がある(第24条)。公共用物は、公物管理者が、その物を直接公の目的に供用することを廃止する旨の意思的行為、すなわち「公用廃止行為」によって消滅するが、埋立事業における公用廃止行為は竣功認可であり、竣功認可によって公用廃止になるから、所有権の設定が可能になるのである。

竣功認可に伴う効力は、「公用廃止」後の効力であるから、公物管理法に基づく効力ではなく、公有水面埋立法に基づく効力である。公有水面埋立法は、公物管理法ではないから公共用物の権利関係には介入できないが、竣功認可によって公共用物でなくなった私有地については介入できるし、逆に公物管理法は公共用物の権利関係には介入できるが、私有地については介入できないのである。

したがって、公有水面埋立法に基づく固有の法的効力は、埋立免許によって埋立地の所有権者を予め確定しておくこと、及び、竣功認可によって公用を廃止するとともに埋立事業者に埋立地の所有権を取得させることである。

以上述べてきた公有水面埋立法に基づく効力と公物管理法に基づく効力とを併せて記せば、埋立事業によって埋立事業者が埋立地の所有権を取得するには、次の四つの手続きが必要である。

①埋立免許によって埋立地の所有権者を予め確定しておくこと

②工作物新築の許可を得て埋立工事を実施すること

③水域(土地)占用の許可を得ること

④竣功認可により土地所有権を取得すること

①、④は公有水面埋立法に基づく法的効力を得る手続きであり、②、③は公物管理法に基づく法的効力を得る手続きである。

①~④は、「公有水面埋立法が公物管理法ではないこと」、及び「公共用水面の許可使用・特別使用には公物管理法に基づく許可(使用許可・占用許可)が必要であること」の二点から必然的に導かれる結論である。

5.埋立免許・占用許可と自由漁業との関係

(1)埋立工事は許可使用であり、自由使用を排除できない

4(4)で述べたように、埋立工事の際にまず初めに必要な護岸建設の実施は、埋立免許に基づくのではなく、公物管理法による「工作物新築の許可」に基づくものであるから、埋立工事は、公共用水面の許可使用である。許可使用は、一般的には禁止されている使用が許可(一般的禁止の解除)によって可能になるにすぎないから、許可を得て初めて自由使用と同じ立場に立つにすぎず、他の自由使用を排除することはできない。

したがって、埋立工事が公共用水面の自由使用を排除することはできない。ましてや、山口県「一般海域の利用に関する条例」には、「工作物新築の許可」に相当する規定が欠如しているため、山口県の一般海域においては埋立工事の実施自体が不可能である。

(2)公共用水面で自由使用が存続し得なくなるはずはない

そもそも、埋立免許に基づき、埋立事業者が埋立施行区域という一定の公共用水面を占有できるようになることはあり得ない。特定人による特定の水面使用だけで一定の水面を支配できるとしたら、その水面は公共用水面(一般公衆の共同使用に供される水面)ではなくなるからである。同様に、埋立免許に基づく埋立権が埋立施行区域内の他の水面使用に対し妨害排除を請求できることにもなるはずがない。そのような妨害排除請求が可能ならば、埋立工事だけで埋立施行区域を占有できることになるからである。

そもそも、埋立権が、もしも妨害排除請求権を持つ物権ないし物権的権利とすれば、物権法定主義に基づき、公有水面埋立法に「埋立権は物権である」とか「埋立権は物権とみなす」旨の規定がなければならないが、そのような規定が皆無であることからも、埋立権が妨害排除を請求できるはずはない。

公有水面埋立法は公共用水面にしか適用できないから、埋立免許が出される前も出された後も埋立施行区域が公共用水面であることには変わりはない。したがって、埋立免許に基づいて、自由使用の存続し得ない水面が生じることはあり得ない。なぜならば、自由使用の存続し得ない水面は公共用水面ではないから、そこには、もはや公有水面埋立法が適用できなくなり、竣功認可も土地所有権の取得も不可能になるからである。公有水面埋立法は公共用水面にのみ適用される法律であるから、公有水面埋立法に基づいて水面埋立を行なうには、水面が水面である限り、あらゆる自由使用が存続し得る水面でなければならず、したがって、自由漁業もまた存続し得る水面でなければならないのである。

したがって、原告の主張するような、「埋立事業者が埋立免許によって埋立施行区域を占有できるから自由漁業は存続し得なくなる」という見解や、「埋立免許に基づく埋立権が妨害排除請求権を持つから自由漁業が存続し得なくなる」という見解が成り立つはずはない。

占用許可の場合にも、4(2)に述べたように、許可を出すには占用許可対象水域内で自由使用を妨げないことが要件とされるため、許可によって自由使用が存続し得なくなることはない。占用許可によって自由使用が存続し得なくなれば、その水面が公共用水面でなくなってしまうことから、予め、占用許可対象水域内で自由使用を妨げないことを要件として占用許可が出され、占用物件が設置されるのである。

したがって、占用許可によって自由漁業が存続し得なくなることはあり得ない。

(3)自由漁業は「自由使用の利益」であるとともに物権ないし物権的権利に成熟していく

漁業権とは、「一定の水面で一定の漁業を営む権利」である。「一定の漁業」としては、漁業法上は、共同漁業、定置漁業、区画漁業の三種類があり、これらの漁業のことを「漁業権漁業」と呼ぶ。共同漁業とは、一定地区の漁民が一定の水面を共同に利用して営む漁業、定置漁業とは大型定置網を営む漁業、区画漁業とは養殖を営む漁業である。

一般に、漁業は、漁業権漁業、許可漁業、及び自由漁業に分類される。漁業権漁業は、免許を得て営める漁業、許可漁業は、許可を得て営める漁業、自由漁業は、免許も許可も要しない漁業である。要するに、それぞれ、公共用水面の「特別使用」、「許可使用」、「自由使用」に相応する漁業である。

漁業権漁業を営む権利は、漁業法で「物権とみな」す(第77条)と規定されており、物権的権利である。

自由漁業も、社会通念上権利と認められる程度にまで成熟した場合には財産権にあたることが「公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱」第2条(この要綱において、「権利」とは、社会通念上権利と認められる程度にまで成熟した慣習上の利益を含むものとする)に示されている。簡潔に言えば、「自由漁業の利益」が慣習に基づき、「慣習上の権利」に成熟していく、ということである。

公共用物上に成立した「慣習上の権利」は、「公共用物使用権」と呼ばれ、公共用物使用権について、私法学者は「慣習法上の物権」と解し、多くの判例もまた物権類似の権利として物権的効力を認めている。

要するに、「自由漁業を営む利益」は、公共用水面上の「自由使用の利益」であるとともに、慣習に基づいて物権ないし物権的権利に成熟していくのである。

結論:埋立免許や占用許可によって自由漁業が営めなくなることはあり得ない

5(1)で述べたように、埋立工事は、公共用水面の許可使用であり、自由使用を排除することはできない。

また、5(2)で述べたように、埋立免許や占用許可によって、公共用水面の一定区域において、自由使用が存続し得なくなることはあり得ない。

他方、5(3)で述べたように、自由漁業を営む利益は、公共用水面上の「自由使用の利益」であるとともに、慣習に基づいて物権ないし物権的権利に成熟していく。

したがって、原告が主張するように、埋立免許や占用許可によって、公共用水面の一定区域において自由漁業が営めなくなることはあり得ない。

(おわり)