(2025年7月28日付掲載)

トランプ大統領が赤沢経済再生担当大臣との写真とともにSNSに投稿した内容(4月16日)

参議院選挙の投開票直後の7月23日、トランプ関税をめぐる交渉が合意したとのニュースがかけめぐった。日本のメディアは一斉に「自動車に対する25%の関税を15%に削減した」「外交勝利」と持ち上げたが、トランプ大統領は「日本が米国からのコメ輸入を75%増加」「大豆、トウモロコシなど約1兆2000億円分を購入」「防衛装備品の購入額を5000億円増の2兆5000億円に」「ボーイング社の航空機約100機購入」「日本が米国へ5500億㌦(約80兆円)投資し、投資利益の90%は米国の取り分とする」などでも合意したと公表した。しかも、アメリカ側は合意事項の履行を四半期ごとに精査し、「トランプ大統領が不満を持てば相互関税は25%に戻る」としている。一方、合意文書は作成されておらず、国民に対する説明もない。今回の合意は通常の貿易協定の合意とも異なり、国会での審議も不要としている。本来、国と国との貿易交渉では、協定締結にあたってそれぞれの国会での承認を必要とし、そのうえで協定締結となるが、今回の交渉は国会での承認はなく、トランプ米政府の「満足度」を基準とする常軌を逸したものだ。日米同盟といいながら一方的な要求を丸呑みするだけの「交渉」であったことが浮き彫りになっている。

自動車のためにコメ市場開放か 「75%増」と米側

日本では「相手方があるため」として秘匿されてきた合意内容は、トランプ政府側が先にSNSで公表し、その後日本政府側が追認する形で明らかにした。コメについてはトランプは「日本が米国に市場を開放した。コメさえも含まれる」「日本は米国産米の輸入を直ちに75%増やす」と発表した。

これに小泉農林水産大臣は「(市場開放は)誤解」と反論し、年間約77万㌧のミニマムアクセス(MA、無関税)の枠内で米国産の輸入割合を増やす可能性は認めたが、トランプのいう75%輸入拡大の数値については言及を避けている。

昨年、日本はMAの枠である77万㌧の45%にあたる35万㌧のコメを米国から輸入している。これを75%増やすのであれば、さらに26万㌧の合計61万㌧となり、MA米の約8割が米国産米になる。現行ではMA米のうち主食用として市場に出るのは10万㌧とし、その他は加工用や飼料用に回すとしている。小泉は「主食用10万㌧は変えない」ので農家には影響はないと主張している。

だが近年、アメリカは日本の主食用向けに中粒種のコメ生産を拡大し、日本市場を狙ってきた。トランプが今後「日本のコメ市場開放」を突きつけてこない保証はない。今回の弱腰外交に味をしめ、次から次にコメ市場開放を迫ってくるのは目に見えている。

他の農産物では、トウモロコシや大豆などを80億㌦相当(約1兆2000億円分)を日本が購入することで合意したとトランプが公表している。第1期トランプ政府時代にも25%の自動車関税で脅され、中国が米国との約束を反故にして浮いたトウモロコシ300万㌧を買わされた。東京大学大学院教授の鈴木宣弘氏にいわせると「盗人に追い銭」外交をまたもやくり返し、自動車のために農産物を差し出しているといえる。

米国に80兆円の投資も 防衛装備品も追加購入

トランプはまた、「米国の防衛装備品を毎年数十億㌦追加購入する」「日本がボーイング社製航空機100機を購入」「日本が半導体や重要鉱物、医薬品、造船など米国の戦略分野に5500億㌦(約80兆円)投資」「投資による利益の90%は米国がとる」ことも、日本が相互関税引き下げのために受け入れたと発表した。

これに対し日本側は、国民の反発を恐れ、「防衛装備品の購入は今回の交渉で新たに合意したものではない」とか「航空機の購入数はすでに日本航空などが決定済みの機数を積み上げたもの」「5500億㌦もあくまで対米投資する企業に対して政府系金融機関がおこなう融資や融資保証の枠にすぎない」などと後手後手でごまかしを重ねている。

トランプ側の発表が誤りであれば、直接本人に訂正を求めるのが筋だが、政府関係者は「(トランプは)下手につつくと、怒りで翻意しうる」、つまり合意内容をめぐって公の場で認識を否定するとトランプを刺激し、ふたたび日本に強硬な要求を突きつけてくる可能性があるので、正面からはいえないのだとのべている。

こうした屈服姿勢にさらにつけこんで、ベッセント米財務長官は「トランプ氏が不満であれば、自動車を含む日本製品すべてに25%の関税をふたたび適用する」とのべ、四半期ごとに日本の履行状況を検証すると圧力を加える発言をテレビでしている。

トランプが相互関税を25%から15%に引き下げることによって、日本のおもな対米輸出企業である自動車メーカー7社の営業利益減少幅は合計で1兆5000億円余り小さくなる。トヨタ自動車はマイナス1兆6000億円がマイナス8720億円に、ホンダはマイナス5600億円からマイナス3052億円に縮小する。

トランプは「日本はわれわれに5500億㌦を支払い、自国の経済(市場)をすべて開放することに同意し、関税を若干引き下げた」「経済開放は日本が支払った5500億㌦よりも価値がある。だから経済開放と前払い金をあわせて、われわれは15%に引き下げた」としている。

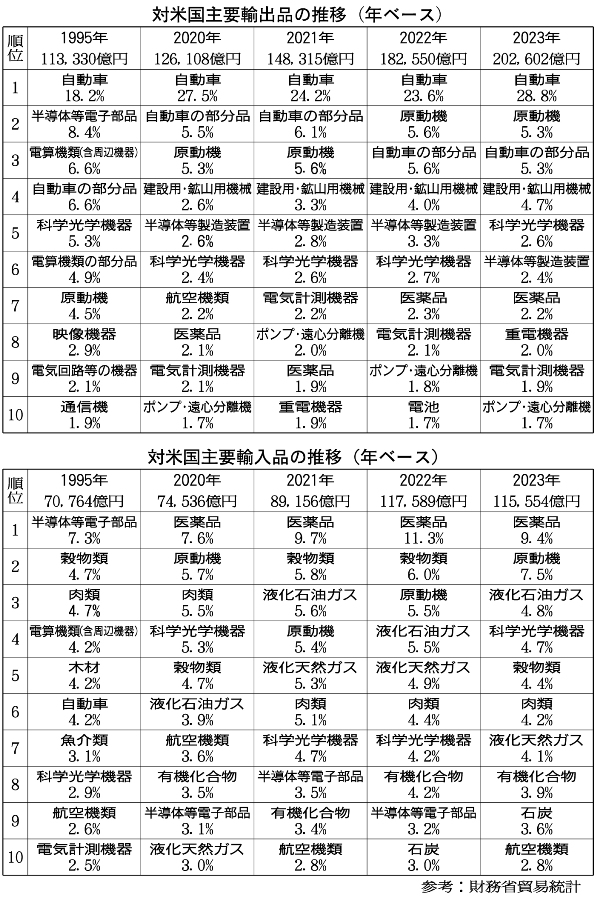

対米国貿易において日本からの輸出品の1位は、対米輸出の約3分の1を占める自動車だだ【表参照】。その自動車産業の利益を守るために、日本の国家予算と同規模の80兆円を差し出し、主食であるコメの市場開放をはじめ、トウモロコシや大豆などの農産物の輸入拡大、防衛装備品や航空機の購入拡大などトランプのいいなりで国益を根こそぎ差し出すものであり、自動車を買ってもらうために農業を生け贄にする構図は変わっていない。

これまでに日本以外で対米関税交渉に合意した国は、イギリス、ベトナム、インドネシア、フィリピン。イギリスとは5月初旬に合意し、イギリスで生産された自動車の輸入は年間10万台までは関税を10%に引き下げ、鉄鋼製品やアルミニウムへの50%の追加関税は唯一免除。ベトナムとは7月初旬に20%の関税率で合意。4月発表時は46%だった。インドネシアとは7月中旬に相互関税19%で合意。4月時点では32%だった。フィリピンとは、7月22日に19%の関税で合意したが、7月のトランプ書簡では20%の関税率だった。日本政府はこうした国々と比べて「日本はマシ」という対応をとっているが、「脅しが効く」という実績を与えた以上、さらなる要求を突きつけてくる可能性が高い。

貿易相手拡大する中国 対米依存脱却が進展

トランプは今回、アメリカの貿易相手国すべてに理不尽な相互関税引き上げを迫っており、各国はトランプとの交渉を申し入れているが、中国は、トランプ関税が課されるたびにほぼ同等の報復関税を即座に発動し、徹底抗戦の構えをとっている。

経過を見ると、今年2月、3月にトランプは中国からの全輸入品に合計20%の追加関税を課し、4月からは「相互関税」と称する追加関税を導入し、中国製品に34%の関税を課した。その後一挙に125%に関税を引き上げ、中国も同率の報復関税をかけた。この結果、米国側は中国製品に合計145%、中国側は米国製品に合計135~140%の関税をかけあうことになったが、5月には計115%の関税引き下げに合意し、中国がトランプから譲歩を引き出した。アメリカが根を上げた格好だ。

その背景には、中国が4月からレアアース(希土類)の輸出規制をおこない、アメリカのメーカーが生産停止に追い込まれる事態が広がったことがある。レアアースは、スマホやパソコンなどの電子機器をはじめ、電気自動車や半導体、軍需品まで幅広い用途を持つ鉱物資源であり、米国はレアアース輸入の7割を中国に頼っている。中国は世界のレアアース埋蔵量の約3割を保有し、生産量も世界全体の約7割を占める。中国からの輸入が止まれば、2カ月間で米国の民間備蓄は枯渇し始めるといわれる。そのため戦闘機やミサイルなどの武器製造が滞りかねない危機に直面し、トランプはその直前に関税115%を引き下げる譲歩をおこなった。

さらにトランプは、8月12日の対中関税一時停止措置の期限を延期する方向を取らざるをえなくなっており、中国との「休戦」はさらに3カ月延長される可能性が高い。

中国がトランプの高関税措置をあしらえるのは、すでに貿易面における対米依存から脱却しているからにほかならない。すでにその立場は逆転している。

中国が米国から輸入しているおもなものは、エネルギー、農畜産物、機器機械だが、いずれも国産または他国からの輸入によって代替可能なものだ。2024年の中国の対米輸入の内訳は、エネルギー147億㌦、農畜産物134億㌦、合計281億㌦だが、2025年にはロシアやブラジルなどの南米諸国から、より安価に代替輸入が可能になっている。残りの約1100億㌦の機器類についても、ほぼ国産品での代替が可能で、たとえ125%の相互関税をかけて米国製品の輸入がゼロになったとしても、中国産の市場が広がるだけでしかない。

さらに、高関税措置によって対米輸出がゼロになっても中国には大きな損失にはならない。中国の対米輸出総額の30%は、米国企業が自国市場向けに中国で製造したものであり、スマートフォン、ノートパソコン、リチウムイオン電池などが該当する。中国は米中貿易戦争のなかで、科学技術から製造・販売にいたるまで、対米依存の見直しを急速に進め、輸出面では非米国市場を着実に開拓した。

2025年4月の中国の輸出実績を見ると、輸出総額は前年同月比8・1%増、対米輸出は21%減だった。他方で、東南アジア向けは21%増、EU向けは8%増と大幅に伸びている。政治的理由で揺さぶられ、不安定さが増す米国市場をきらった各国企業が中国との貿易を拡大し始めている。

中国にとって、ASEAN(東南アジア諸国連合)は最大の、EUは2番目の貿易相手である。かつては米国とEUが貿易相手の双璧であったが、2020年からASEANが最大の貿易相手になった。さらに2024年には中南米、アフリカ、中央アジア5カ国、中東欧諸国との貿易が増加した。これらの地域が増加率全体の60%近くを占めており、ASEANやEU以上に今後の成長の余地がある。

現在、約130カ国が中国を最大の貿易相手国としており、それ以外の国々も中国を第二、第三の貿易相手国としている。オーストラリアの貿易相は、「中国はわが国最大の貿易相手国であり、対中貿易は対米貿易の10倍も重要だ。われわれは中国との貿易を減らすのではなく、むしろ増やそうとしている。われわれは米国人の意向ではなく、オーストラリアの国益に基づいて中国との関係を決定する」(2025年5月15日)とのべている。2024年のオーストラリアの対中輸出は2120億豪㌦(約19兆6500億円)に達し、対米輸出は370億豪㌦(約3兆4300億円)にとどまっている。

アメリカも中国との関係を切ることはできない。かりにトランプ関税が中国だけに適用されるのであれば、米国企業は他国から低関税で輸入する選択肢があるが、トランプ関税はすべての貿易相手国に対して高関税を課しているため、米国企業にとっては質・量・価格面でもっとも有利な相手国を選ぶしかなく、結局中国を選択するしかない。

たとえば今年5月、トランプがインド製のiPhoneにも25%の関税を課すと表明した。アップル社はその影響を回避するために、対米輸出製品の生産を中国からインドに移す計画を立てていたが、この発表により結局中国での生産を継続することになった。トランプ関税は、他国にとっての「脅威」と騒がれているが、その内実は米国内企業が苦しむ結果を生んでいる。製造業において米国が中国に依存する関係となっているからだ。

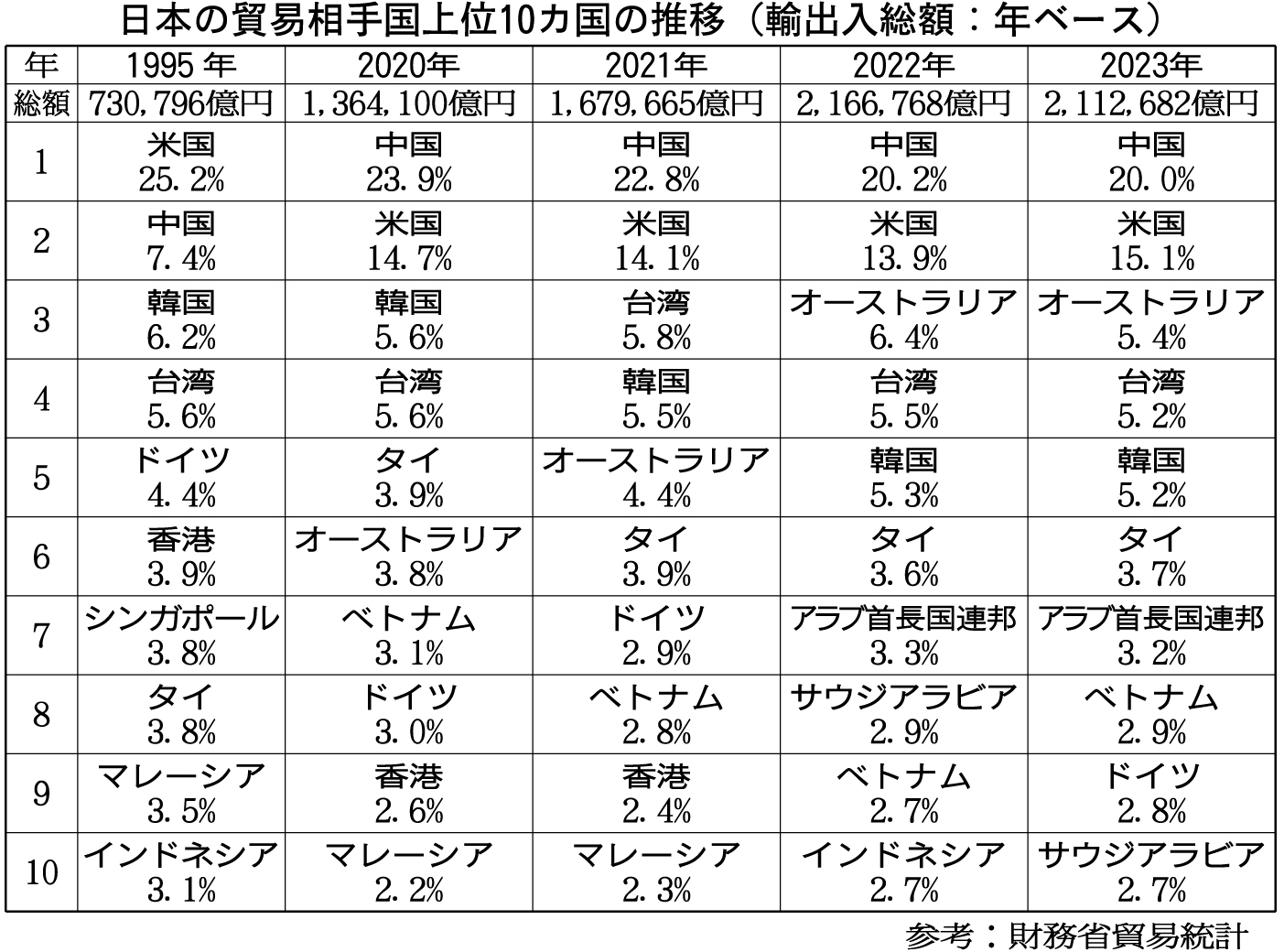

最近では、北京で中国とEUの首脳会談が開かれ、EU側は中国企業の欧州での投資・事業を歓迎し、重要な貿易パートナーとなることを宣言している。日本の貿易相手国も2020年には中国が米国を抜いて最大となっている【表参照】。

米国内の雇用が危機に 全米製造業協会が声明

トランプ関税は、むしろアメリカ国内の混乱を引き起こしている。長年、貿易自由化を標榜し、世界各国の貿易関税を「貿易障壁」であるとして取り払わせ、グローバル企業が市場を席巻する一方で、国内産業が空洞化して供給能力そのものが衰退しているからだ。関税は、輸入国の事業者が納税義務を負い、関税率を引き上げれば必然的に値段が上がり、輸入国の消費者の負担が増すことになる。結果としてアメリカ国内の物価上昇圧力が高まり、インフレが加速する。

アメリカ国内の経済学者や企業関係者はトランプ関税への批判を高めている。米通商代表部(USTR)の元高官のウェンディ・カトラーは「実務面では米国の新たな関税は国内製造業者が安価な輸入部品を利用する機会を減らし、米国の競争力を損なう」「戦略的観点からは、米国が結んだあらゆる貿易協定・条約の価値を損なう」とし、「米国は孤立するか、世界から切り離されるだろう」と指摘している。さらに「場合によっては、各国・地域が中国の提案への前向きな姿勢を強めることにもつながる」としている。

ピーターソン国際経済研究所のメアリー・ラブリーはトランプ関税について、「世界中で独自の経済連携ネットワークを構築しようとしている中国と競争するうえで、米国の能力を妨げる」「中国での生産にかわる選択肢を求める米企業の手足も縛る」との見解を示している。さらに「トランプによって、低コストの生産拠点を中国からメキシコなどに移転する根拠が破壊された」とも指摘している。

全米製造業者協会のジェイ・ティモンズCEOは声明で、「カナダとメキシコへの25%の関税は、米製造業の世界的な競争力を高めてきたサプライチェーンを根底から覆す恐れがある」「その波及効果は深刻であり、最終的には製造業者がこれらの関税の負担を負い、競争力ある価格で製品を販売する能力が損なわれ、米雇用が危機にさらされる」と警告を発した。

カナダとメキシコはアメリカの最大貿易相手国であり、NAFTA(現在はUSMCA)によって形勢されたサプライチェーンによって、アメリカ市場にとってきわめて重要な位置を占めている。米国資本が安い労働力を求めてメキシコに投資し、メキシコから自動車部品や農産物、電子機器などを輸出してきた。これらの国からの輸入製品に高関税を課せば、その打撃を被るのはアメリカ国内の製造業にほかならない。そのためカナダ、メキシコともトランプ関税に対して報復関税を課すことで対応している。

トランプ関税は、全世界で波紋を呼んでいるが、それは今後、アメリカ抜きの貿易体制を構築する動きを加速させることにつながらざるをえない。日本の貿易相手国もいまや中国が最大であり、アメリカの相対的地位は落ちている。日本国内では、「日本人ファースト」「反グローバリズム」を標榜する一部の野党が、日米関税交渉をめぐって「トランプの新しい政策に従うことで関税をゼロにしてもらうべき」などと主張しているが、その発想自体が国内産業を衰退させたグローバリズムそのものである。問題なのは、世界中で対米依存構造からの脱却が進む中、アメリカへの従属以外の選択肢も独自外交力も持たない日本政府の思考停止である。

日本の政府はアメリカ人の言いなりになるのを止めれば良いと思う。日本はアメリカへの車の輸出枠なぞいらないし、アメリカから食べ物も輸入したくない。車に乗らなくても生きていけるし、そしたら石油もいらない。そしたら世界貿易をする必要がなくなるから、ガソリンなどのエネルギーも無駄にならないし、国も平和だと思う。