(2025年6月2日付掲載)

バイオマス用植林地開発のため皆伐される天然林(インドネシア東カリマンタン州)

輸入バイオマス発電の問題にとりくんでいる地球・人間環境フォーラムは5月26日、セミナー「インドネシアの熱帯林を脅かす日本のバイオマス発電」を開催した。現在、日本のバイオマス発電の燃料の7割は海外から輸入される木質ペレットやPKS(パーム椰子殻)に依存している。2024年の輸入量は木質ペレット638万㌧、PKS600万㌧にのぼる。そのなかでインドネシアからの昨年の輸入量は前年比5倍となり、日本と韓国への一大生産地となったスラウェシ島ゴロンタロ州では2023年、木質ペレット生産のために2000㌶以上の熱帯林が伐採された。セミナーでは、日本のバイオマス発電がインドネシアの熱帯林伐採とどうかかわっているのか、日本の再エネ政策が抱える課題とわれわれが求められる行動について考えるため、同フォーラムの鈴嶋克太氏が「日本の輸入木質バイオマス発電の現状」と題して、インドネシアのNGOアウリガ・ヌサンタラ代表のティマー・マヌルン氏が「インドネシアにおける木質バイオマスと森林破壊」と題して報告をおこなった。司会は同フォーラムの飯沼佐代子氏。以下、要旨を紹介する。

日本の発電の現状 鈴嶋克太氏の報告

鈴嶋克太氏

バイオマス発電は、FIT(再生可能エネルギー固定価格買取制度)のもとで推進されてきた。FIT制度は、電力会社に一定期間、再エネを市場価格より高く買いとることを義務づける制度で、原資は電気料金に上乗せする形で一般消費者から徴収される再エネ賦課金だ。

FITの目的は、①環境負荷の低減(温室効果ガスの削減)、②エネルギーの安定供給の確保、③国際競争力の強化・国内産業の振興、④地域の活性化、である。バイオマス発電、とくに輸入燃料に依存する大型のバイオマス発電はこの目的に合致していない。

FITで導入されたバイオマス発電のうち、燃料に未利用木質(国産間伐材、林地残材)を使っているものは全体の1割に過ぎず、全体の75%を占めるのが輸入バイオマスであり、そのほとんどが木質ペレットやPKSだ(昨年9月末時点)。

木質ペレットの輸入量は、FITが始まった2012年から2024年までの間に88倍に増加している。昨年の輸入燃料費の総額は、木質ペレットが1932億円、PKSは1416億円。合計3300億円余は林野庁の当初予算に匹敵するが、それだけの金額が国内の林業振興に回ることなく海外に流出している。

バイオマスは「カーボンニュートラル」だといわれてきた。その理由は、燃焼時に排出するCO2は、過去に森林が吸収してきたCO2、またこれから再成長する過程で吸収するCO2と相殺されるからだという。しかし、森林が再生するには数十年から数百年かかる。森林伐採後の土壌中の炭素が分解される過程でもCO2は排出されるし、木材の加工や陸上輸送、海上輸送の過程でもCO2は排出される。

エネルギー効率の悪さ 7割は熱として捨てる

木質ペレット

バイオマス発電は他の再エネと異なり火力発電なので、燃料を燃やす。木質バイオマス発電はコストの7割が燃料費であるうえ、発電のみの場合のエネルギー効率は大変低く、20~30%といわれている。例えると10本の丸太を燃やしても3本分しか電気にならず、残りの7本分は熱として捨てているようなもので、大規模発電所では膨大な排熱が発生しているのが現状だ。

つまり、コストがかかるのに少ししか発電できず、純粋なビジネスとしては成立困難なのだが、FITの高い買取価格に支えられて、輸入・大型の発電所が急増してきた。

木質バイオマスの燃焼によるCO2排出量は、石炭よりも多い。国立環境研究所の「日本国温室効果ガスインベントリ報告書」によれば、炭素排出係数は、木材の場合29・6t―c/TJで、輸入一般炭は24・3t―c/TJだ。これにエネルギー効率の低さを計算に入れると、燃焼によるCO2排出量は石炭火力発電の2倍、天然ガス発電の4倍になる。

ところが、このバイオマス燃焼によるCO2排出量を、FIT・FIPではゼロにしている。一方、GHGプロトコルやSBTi企業ネットゼロ基準など企業の国際的炭素会計基準では、算定・報告が義務づけられている。

バイオマス生産地では、すでに多くの環境・社会問題が起きている。アメリカ南東部では、この10年間、ペレット工場による大気汚染などの環境基準違反が1万件以上起きている。カナダのブリティッシュコロンビア州では、現地のペレット業界は「ペレット原料の8割は製材残材、2割は森林から」と主張しているが、現地では木材生産のほとんどすべてが原生林の皆伐であり、たとえ製材残材であっても大きな問題だ。

この燃料生産地の問題は、FITでは放置されている。FITは燃料の持続可能性の証明を求めているが、第三者による「森林認証」だけでなく、林野庁の「合法木材ガイドライン」で合法性確認に使われている業界団体による「団体認証」や「企業独自の取組」も、証明方法として容認している。「森林認証」にも、従来通りの問題のある森林施業を容認するために業界団体みずからがつくったものもあり、認証の信頼性はかならずしも高くない。

2023年末時点で稼働していた一般木質バイオマス発電所95件のうち、約9割が燃料生産国の情報さえ開示していなかった。これでは、問題のある燃料がどの発電所で使われているかということを一般市民は把握できない。

まとめると、バイオマス発電、とくに輸入燃料に依存した大型の発電所は、温室効果ガスの削減にならない。燃料代(発電コストの7割)が海外に流出し、国内産業と地域の振興にならない。燃料代の高騰によって、バイオマス発電事業の将来的な安定性や自立性はますます下がっている。昨年12月、静岡県の鈴川エネルギーセンターがコスト高・収益性悪化により稼働を停止した。発電事業としての自立性もなく、燃料生産地で環境・社会問題を山積させているバイオマス発電を国民負担の再エネ賦課金で支えることには大きな問題がある。

最後に、今年2月、経済産業省が2026年度以降、輸入バイオマス発電をFITの対象外とする方針を出した。しかしここでは、FITの対象外となるのが2026年度以降の新規認定のみに限定されており、すでにFIT認定済みの100件を上回る輸入木質バイオマス発電所は、今後も燃料を大量に輸入し続け、燃やし続けることができる。

一方、韓国では昨年12月、既存案件も含めて補助金を削減する方針に転換している。日本でも既存の案件も含めた見直しが必要だと考えている。

インドネシアでは… ティマー・マヌルン氏

ティーマ氏

私たちの国で何が起きているかについて、そして日本の政策との関係性について話す。日本のバイオマス発電所で木質ペレットが燃やされており、その木質ペレットがどこからくるかというとインドネシアからだ。

私はこの産業によって引き起こされている森林破壊について話す。これはインドネシアにおいて新たに起きている森林破壊だ。このようなことはかつてなかった。2021年から始まり、どんどんとこの産業が拡大し、新たな工場がつくられ、そして日本や韓国に木質ペレットを輸出している。

インドネシアとはどういう国か? インドネシアは世界最大の島嶼(しょ)から成る国だ。国土面積は約190万平方㌔㍍だが、それは1万7504の島々から成る。インドネシアは北緯6度から南緯11度まで、東経95度から141度まで広がっており、赤道地帯でもある。それが世界でもっとも生物多様性の豊かな国を生んでいる。

インドネシアの人口は約2億8660万人で、700ぐらいの異なる地域言語があり、約1340の民族グループがある多様な国だ。

インドネシアでは今、環境をめぐって少なくとも三つの大きな問題がある。一つが森林破壊。過去20年間で20%以上の森林が失われた。2000~2016年まで森林減少率が増え続け、それから2020年までは森林減少率は減っていた。しかし、2021年から再び増加傾向に転じた。その最大の要因が産業植林の拡大だ。パーム油のためのアブラヤシ農園開発、紙パルプ向け植林、そしてバイオマス用の木質ペレット生産・産業植林が、森林減少の三大要因だ。

毎年20万㌶以上、それはジャカルタの面積の4倍、ソウルの面積の3倍に匹敵するが、それだけの面積の森林が伐採されている。今後、森林減少率増加の趨勢はさらに強まると思われる。

第二の大きな問題が森林火災だ。ボルネオ島カリマンタンでは、バイオマス用の森林伐採の現場から火災が広がった。大規模な熱帯林の伐採によって、土地が乾燥し、燃えやすくなるからだ。とくに泥炭地(植物が枯死した後、腐植の分解が進まないまま埋もれて何㍍も積み重なったところ)があるところは若い石炭のようなものなので、いったん地下で燃え始めれば鎮火は困難だ。森林火災で莫大な炭素を含む泥炭地が燃焼することによって、温室効果ガスが大量に排出される。それによってインドネシアは、炭素排出量で世界の上位10カ国の中に入っている。

また、火災の頻度が高まっている。以前は10年おきに起きていたが、最近では5年ごとに大規模な森林火災が起きている。2015年の森林火災では約260万㌶の森林が焼失した(東京23区の41倍)。2019年は約180万㌶が、2023年には103万㌶が焼失した。

さらに三番目の問題。インドネシアは世界でももっとも生物多様性が豊かな国だが、熱帯林の伐採が生物にとっても脅威になっている。現在インドネシアは、絶滅危惧種の数が世界最多になっている。インドネシアの絶滅危惧種は、哺乳類227種、鳥類51種、爬虫類77種、両生類29種、魚類377種、その他を含めて合計1305種ある。木質ペレットの生産が続き、自然林が失われると、多くの生物種が失われることになる。

木質ペレットの輸出 日本と韓国で9割以上

現在、バイオマス用の産業植林(エネルギー用の木材をとるための産業植林の許可)というものが、インドネシアで新しい現象としてあらわれている。それはボルネオ島カリマンタン、スラウェシ、モルッカ、パプア、スマトラ、ジャワなどにも広がっている。

伐採許可面積は急速に広がっており、すでに決まっている37件のコンセッション(事業者に独占的な伐採権を与える)の総面積は約130万㌶で、うち50万㌶が天然林の破壊の危機にさらされている。スラウェシではコンセッションの半分以上が天然林であり、カリマンタンでは希少動物オランウータンが生息している地域が含まれている。

コンセッションによって森林の転換が始まると、工場の稼働前にすでに森林が破壊されている。許可区域内ですでにエネルギー用産業造林となっているところでは、その中に14の重要な生物多様性地域(面積は合計して約5万㌶)が含まれている。

インドネシアでも、バイオマス発電は再生可能エネルギーとみなされている。インドネシアでは混焼を義務化する政策があって、石炭火力発電所の燃料の10%はバイオマスにかえなければならないことになっている。そうなると国内の木質チップの消費量は80倍に増える。莫大な量だ。

チップ工場や混焼発電所の半径100㌔㍍以内のエリアを、木質ペレット生産のための木材集荷地域と想定した。森林が脅威にさらされているエリアだが、トータルで約1700万㌶ものインドネシアの森林がこの木材集荷地域に入っており、その中の400万㌶が重要な生物多様性地域だ。

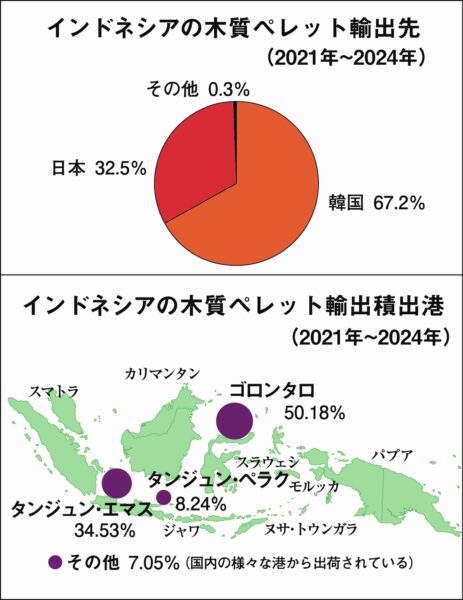

次に木質ペレットの輸出先を見ると、期間は2021年以降で、相手国は日本と韓国のみである。韓国が最大の輸出先で、続いて日本だ。日本と韓国だけで輸出の9割以上を占めている。

そして、輸出される木質ペレットの5割以上がスラウェシ島で生産されている。そのために新たに工場が建設され、森林がいっそう破壊されることが心配されている。スラウェシ島ゴロンタロ州はそうした問題が集中している地域だ。

ゴロンタロ州は小さな州だが、二つの木質ペレット工場がある。一つは2020年に操業を開始したBJA社で、バイオマス用コンセッションを持つBLT社、同じくIGL社と企業グループを構成している。その二つのコンセッションは工場の周りにあり、そこから木材の供給を受けている。もう一つが今年3月に操業を始めたGPL社で、これもバイオマス用コンセッションを持つGCL社、GNJ社の関連会社だ。

2021年からの変化 天然林の皆伐が各地で

木質ペレット工場に送られてきた丸太(インドネシア、BJA社)

この写真は、BJA社の木質ペレット工場に送られてきた丸太の写真だ【写真①】。周囲に広がるBTL社のコンセッションで伐採されたものだ。木質ペレットの生産には大径木の丸太が使われている。男性が映っているので、どれぐらいの大きさかがわかると思う。

次の写真は、森林破壊の現状だ【写真②】。かつては森林だったが、皆伐によってこうした状態になった。トラックが小さく映っているので、どれぐらいの面積かがイメージできると思う。これは1週間前に調査員が撮ったものだ。

見るも無惨に皆伐された森林(インドネシア・ゴロンタロ州)

ゴロンタロ州ポフワト県では、2020年までは森林はほとんど破壊されていなかった。しかし2020年にBJA社の木質ペレット工場が操業を始め、それから2024年までに1546㌶の森林がなくなった。伐採可能なBTL社のコンセッションの面積は1万5863㌶で、その76%が天然林だ。その北にはIGL社のコンセッション(面積は1万1971㌶)がある。そこで森林破壊が急激に進んでいる。

次の写真は、2カ月前に操業を開始した木質ペレット工場の様子だ【写真③】。GPL社の新しい工場で、スラウェシ島北部のゴロンタロ州北ゴロンタロ県にある。海がすぐ近くにあり、独自の港がある。周囲に緑豊かな森があるが、なにか手を打たないとなくなるだろう。

今年操業を開始した木質ペレット工場

GPL社の工場は、その周りのGCL社とGNJ社のコンセッションから木材が供給され、加工されて木質ペレットになる。工場に置かれている丸太の山を見ると、木の太さが均一ではなく、プランテーション由来でなく天然林由来であることが明白だ。色も違うのでいろんな樹種が混じっていることがわかる。天然林を伐採して木質ペレットをつくっているわけで、これは完全に持続不可能なつくり方だ。

最初の工場は、インドネシア最大の石炭メーカーが所有している。その株の一部を持っているのは日本の大手企業だ。二つ目の工場とコンセッションは、国内最大級のオイルパーム企業が所有している。

次の写真は、東カリマンタン州にあるJBP社のコンセッションだ【写真④】。ここでもバイオマス用植林地開発のために、天然林を皆伐している。去年から木質ペレット用に森林伐採を始め、同じ地域で木質ペレット工場の建設も進めている。工場が動き始めたら、森林破壊は急増するだろう。

バイオマス用植林地開発のため皆伐される天然林(インドネシア東カリマンタン州)

中部カリマンタン州にあるBWL社のコンセッションでは、まだ森林伐採は始まっていないが、道路はできたてだ。ブルドーザーやユンボを使って皆伐するための道路を整備している。ここにも日本企業が投資している。ここはオランウータンの個体数の密度が高い地域だ。

最後に私たちの提言を紹介する。

①インドネシア政府は、すべての残存天然林を保護する規制を制定すべきである。現在、天然林の半分以上が法的に保護されていない。

②消費国の政府――とくに日本と韓国――は、森林破壊由来の木質バイオマスへの助成と輸入を止めるべきだ。

③バイオマスの購入者は、「森林破壊ゼロ・泥炭破壊ゼロ・人権侵害ゼロ」の方針を採用すべきだ。

④バイオマスの購入者は、監視しやすく完全に透明なシステムを構築し、森林破壊由来のバイオマスをサプライチェーンから排除すべきだ。

質疑応答から

Q 報告された森林伐採は、インドネシアでは合法なのか?

A 政府は保護地域の森林、または伐採一時停止地域の森林しか保護していない。それ以外の森林は、どこでも政府が開発許可証を出せる。許可証が出れば、伐採は合法化される。だから政府に改善を働きかけているところだ。

政府が管理するのは森林のエリアだ。政府が産業植林の区域からあるエリアを排除して、そこにアブラヤシの許可証を出すことがある。すると政府の森林のエリアからはずれ、もはや公有地の記録に載っていないことになる。そこでは伐採が合法化される。

過去数年間を見ると、合法的な森林破壊が大部分を占める。合法的かどうかだけを基準にすると、多くの先住民族コミュニティが管理する森やたくさんの希少な動植物が失われてしまうだろう。

Q インドネシアのバイオマス・ペレット製造企業は、日本や韓国のどのような企業と取引しているのか?

A ゴロンタロ州の最初の工場は、日本の阪和興業(大阪)が投資している。木質ペレットの主な買い手でもある。ゴロンタロ州の木質ペレットは、富山のバイオマス発電所に送られていることがわかっている。日本のたくさんのバイヤーが、木質ペレットをインドネシアの各港から買っている。インドネシアから輸入している企業は、その他にもSMB建材、兼松、住友林業など20社以上ある。私たちとしてはこうした企業とも直接面談し、解決策を見出していきたい。

木質ペレットの生産は2021年に始まり、当初はほとんどが輸出だった。国内での混焼発電は木質バイオマスをどこから調達しているか公表していないが、今のところは小規模で、今も木質ペレットの90%以上は輸出向けのようだ。

飯沼 熱帯林を破壊してしまえば地球の未来はない。インドネシアや東南アジアの森林減少と木材市場としての日本との関係は長年、切っても切れないものだったし、それに加えてバイオマス発電のための木質ペレットを熱帯林を伐採しながら輸入している。そのことについて、私たちになにができるか考えていきたい。

貴重な情報をありがとうございました。

バイオ、バイオ・・・と言いながら、そのように自然林が無造作に伐採されているとは思いませんでした

マレーシア駐在6年間のインドネシア訪問複数回以上・・・

ショックです・・・・・・