(2025年4月25日付掲載)

北海道の「石狩湾岸の風力発電を考える石狩市民の会」は4月18日、石狩市花川北コミュニティセンターで、北海道機船漁業協同組合連合会の常務理事、原口聖二氏を招いて「北海道における洋上風力発電と漁業――海外からみえてくる課題――」と題する学習会をおこなった。学習会には石狩市内外から約50人が参加した。原口氏は、洋上風力発電先進地の欧米について「漁業との共存共栄」とする日本の報道とは裏腹に、欧米では漁業者たちが激しい抗議行動をおこない、すでに撤退する事業者があいついでいることを示すとともに、北海道沖で計画される洋上風力発電によってスケトウダラ漁の産卵地が壊滅状態になる危険性を訴えた。原口氏の講演と質疑応答の要旨を紹介する。

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

私は北海道機船漁業協同組合連合会(きせんれん)で常務理事をしている。きせんれんは、水産業協同組合法にもとづき、所属員の地位向上を目的として、1950(昭和25)年に設立された北海道の沖合底曳き網漁業の連合会組織だ。北海道の稚内、小樽、釧路に傘下各機船漁業協同組合があり、小樽、枝幸(えさし)、網走、紋別、広尾、日高、室蘭の各基地にいる160㌧クラスの沖合底曳き網漁船33隻が所属している。その統括的連合会であるきせんれんは、札幌に事務所をおいている。

私は北海道機船漁業協同組合連合会(きせんれん)で常務理事をしている。きせんれんは、水産業協同組合法にもとづき、所属員の地位向上を目的として、1950(昭和25)年に設立された北海道の沖合底曳き網漁業の連合会組織だ。北海道の稚内、小樽、釧路に傘下各機船漁業協同組合があり、小樽、枝幸(えさし)、網走、紋別、広尾、日高、室蘭の各基地にいる160㌧クラスの沖合底曳き網漁船33隻が所属している。その統括的連合会であるきせんれんは、札幌に事務所をおいている。

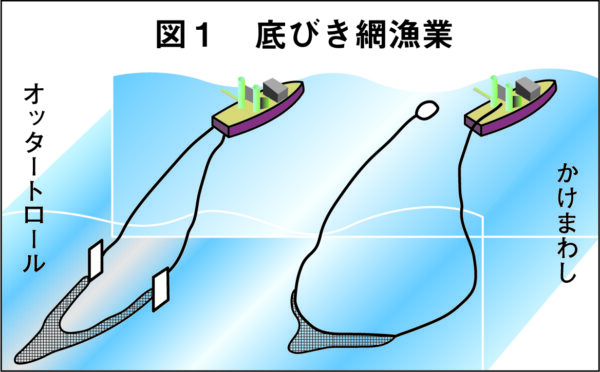

機船とは底曳き網漁船のことをいい、「オッタートロール」と「かけまわし」の二つの漁法がある。オッタートロール漁法では、網の前に飛行機の翼のような鉄製の板をつけて、網の口を開きながら網を曳く。かけまわし漁法は、網の一方の端につけた浮子(うき)を投入した後、網をぐるりとくり出し、元の場所に戻ったところで浮子を拾い上げて網を曳く【図1参照】。

沖合底曳き網漁船は、日本の200海里内の北海道周辺海域で主に日帰りで操業しており、スケトウダラ、ホッケ、カレイなど年間約20万㌧を漁獲している。

ちなみに日本人が1年間に食べる魚の量は約800万㌧といわれ、そのうちの約400万㌧が輸入だ。われわれの漁獲量は約20万㌧なので、日本人が食べる魚のうちの5%を日本の市場に供給している。

よくいわれるのが、北海道漁連とどう違うのかということだが、北海道漁連に所属する漁協がおこなうのは沿岸漁業で、北海道知事が漁業権を免許する。一方、沖合底曳き網漁業は農林水産大臣による大臣許可漁業だ。

私自身は、ロシア海域の操業を一貫して担当してきた。ロシア海域の操業許可証を得るため、しばしばモスクワを訪れた。これまででのべ四年間、モスクワで生活したことになる。沖合底曳き網漁業の操業海域は南千島付近だ。以前はアメリカの海域でも操業していたが、そこから締め出され、一方ロシアとの漁業協定は今でも存在していて、ロシア海域に操業海域を確保している。ロシア産の水産物(主にスケトウダラ)の輸入の管理もしている。

漁獲量約20万㌧といったが、そのなかでも主な漁獲物はスケトウダラだ。沖合でとった魚を陸上の加工工場に供給し、そこですり身になり、みなさんの食卓には蒲鉾やちくわなどの練り製品となって届いている。

天然の魚のなかで人間が食べている量がもっとも多いのがスケトウダラで、2024年の世界全体の漁獲量は約370万㌧。そのうちロシアが約195万㌧、アメリカが約150万㌧、日本が約15万㌧だ。北海道というとサケ、マス、カニのイメージがあるが、スケトウダラは世界の漁業のなかでまさに1丁目1番地といえるものだ。ゆえにサケ、マスとならんで科学の知見がもっとも蓄積された対象魚種でもある。

欧米漁業者は反対 各地で行動に立ち上がる

フランスのサン・ブリュー湾の漁師たち800人による風力発電建設反対デモ(2021年5月29日)

政府の動向を見ると、洋上風力発電の建設を促進するために2018年12月、再エネ海域利用法を成立させ、2019年4月から施行となった。2020年には菅首相(当時)が「2050年のカーボンニュートラル」を宣言し、同年の官民協議会で洋上風力発電を2030年までに1000万㌔㍗に、2040年までに3000万~4500万㌔㍗に増やす目標を掲げた。そして今の国会に、再エネ海域利用法の対象範囲をEEZ(排他的経済水域、200海里水域)にまで拡大するための改正法案が提出されている。

私はロシアとの交渉とともに、世界の漁業情報を収集・翻訳して、水産庁や関係する大学、研究機関にレポートする仕事にも携わってきた。そして世界の水産業界の業界誌をいろいろと見るなかで、次のことに気づいた。

日本では、洋上風力発電で先行する欧米の状況について「漁業と共存共栄している」「相乗効果がある」など肯定的に報道されることが多いが、ほとんどは開発事業者による切り抜き発言だ。

海外の漁業分野の業界誌にアクセスしていくと、日本で報道されるものとはまったく違い、漁業界と国との間に対立があることがわかった。

イギリスの水産業界は洋上風力発電が重要な白身魚の産卵場に大きな影響を与える可能性があることを指摘し、フランスの水産業界は洋上風力発電によって明確に漁獲量が減るとして過激な抗議活動をおこなっている。ノルウェーの水産業界は、政治的圧力と無責任な地方自治体の決定により、重要な産卵地域と漁場が洋上風力発電建設のために奪われる可能性があることに大きな懸念を抱いている。

アメリカの漁業界は、政府が政治的利益を、第三者団体が寄付金を、そしてエネルギー会社が耐用年数の短い大規模な洋上風力発電で巨額の利益を、それぞれ求め、勝手に行動していると批判し、不信感をあらわにしており、複数の訴訟も起こっている。

そして世界中の漁業者が共通して、洋上風力発電について、「漁業当局に十分なヒアリングをおこなうことなく、他の部局が主導する地方自治体の前傾姿勢による拙速なとりくみになっている」「唐突に説明会が始まり、事業者から漁業分野の科学的知見を理解しようとしない姿勢を感じている」と指摘している。これは、日本で洋上風力に反対する立場の人たちが感じていることとまったく同じだ。

フランスでは2021年9月、北部ノルマンディー地方の漁業者が洋上風力発電の建設に激しい抗議行動をおこなった。それは漁業者の強烈な怒りが伝わるものとなった。フランスの漁業者は抗議デモをおこない、現地の水産当局の事務所に魚をぶちまけ、「騒音で生物が死滅する」「漁場も狭くなる」と訴えた。ある漁師は「200デシベルの騒音が発生し、魚も甲殻類も死んでしまう」「漁場が奪われ、すべてが破壊されてしまう」とのべている。

アメリカでは2022年10月、メイン州のロブスター業界が洋上風力発電への抗議集会「メイン州のロブスターを踏み潰すな」を開催し、訴訟に立ち上がることが確認された。参加した少年は「僕の未来を守れ」のプラカードを掲げた。

「魚礁効果」の実態 集まっても近づけぬ

洋上風力発電の漁業に及ぼす影響だが、まず建設工事が始まることで物理的に漁場が失われる。さらに風車が稼働し始めると、漁場環境への影響として、水中音や振動、濁りが発生するし、それによって魚種の生息量や来遊量が減る。とくにスケトウダラは繁殖・産卵に先立って、雄(オス)から雌(メス)への求愛行動は音を発しておこなっており、それが風車の音や振動で妨げられる。また電磁波で磁場ができて、魚が錯乱してしまい、フラフラとなったところで捕食の対象となり、資源のバランスが崩れてしまう。

ここでよくいわれるのが、「洋上風力発電には魚礁効果がある」ということだ。海藻が風車の基礎に付着して魚を集める効果がある、という。

再エネ海域利用法にもとづいてある海域が有望区域に選定されると、法定協議会の設置が義務づけられる。法定協議会では、ダイバーが潜って撮ってきた、魚が集まっているビデオを見せる。しかし、藻場はできるが、ただたんに魚が集まっているだけで、資源の再生産とは関係がないし、資源量が増えているわけではない。

「こんなに魚が増えました」というが、再生産に効果があるというのはまやかしだ。しかも魚は集まってくるが、風車が回っているとき、漁業がそこでできるのかというと、風車の周辺の一定のエリアは操業禁止になってしまう。推進側のいうことには説得力がない。

破壊される産卵場 北海道スケトウダラ漁

沖合底曳き網漁の荷揚げ作業

それでは、洋上風力発電はわれわれの漁業とどう関係してくるのか?

今政府は、洋上風力発電の建設場所を沿岸からEEZにまで広げるといっている。そうなると日本の沿岸や沖合は洋上風力だらけになる。もし船が動力を失うと、洋上の構造物にぶつかる危険性が必ず出てくる。

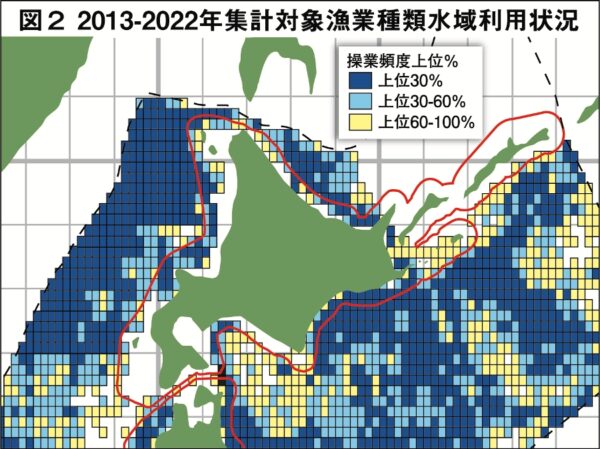

水産庁が昨年10月に発表した「対象漁業種類水域利用状況」(2013~2022年の10年間の集計)を見てみたい。これは、大臣許可漁業の一部(沖合底曳き網漁業、カツオ・マグロ漁業、北太平洋サンマ漁業、イカ釣り漁業、以西底曳き網漁業、大中型巻き網漁業)の操業海域を集計したものだが、北海道の周辺はほぼ隙間がない【図2参照】。沿岸は埋まっていないが、ここは沿岸漁業がおこなわれており、沿岸漁業を加えるとすべて埋まる。利用していない海域は、ほぼない。

ここで資源の話をすると、とくにわれわれが注目しているのは日本海のスケトウダラの総許容漁獲量だ。ロシアも日本もアメリカも、科学的な資源量の算定をして、1年間でここまで獲っていいですよという枠を決めている。われわれは使う漁具のサイズ、網の目あい、季節、魚の体長制限(30㌢未満のスケトウダラは漁獲できない)など厳しい漁業管理をして操業している。

日本海の沿海地方については、ロシアも日本もお互いの科学研究機関が資源評価をして、漁業者に漁獲させてきた。ところがこの総許容漁獲量は、2017年まではロシアと日本がほぼ同じだったが、2018年からどんどん差が開いて、今ではロシアが日本の倍になっている。これは何を示しているかというと、日本政府が2018年に漁業法を改正して、漁獲可能量(TAC)による管理を基本とする異常なほど厳しい資源管理に移行したからこうなっている。

世界中の海域でスケトウダラの資源開発率(資源量からどれだけ間引いてよいか)は15%と設定されているが、日本だけ6%としている。政府は日本海のスケトウダラについて、これだけ漁獲量を抑えて、資源を徹底して管理している。

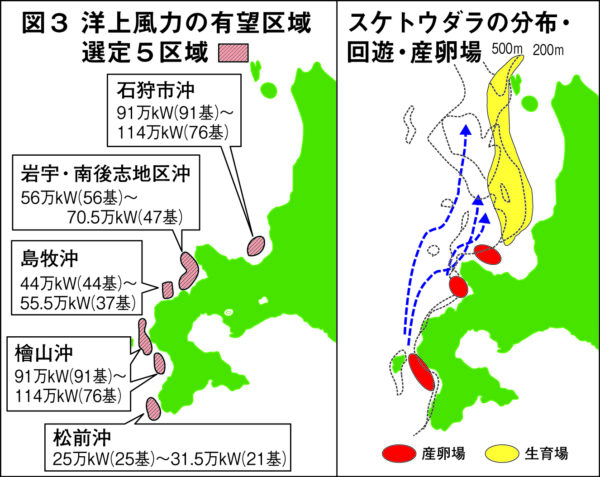

では、スケトウダラはどういう資源か? スケトウダラは4~5歳で成魚となり、体長30㌢ぐらい、350~400㌘ぐらいになる。そのとき、冬に産卵行動が起きる。産卵場は、近年では檜山沖や後志沖の海域だ【図3参照】。

そして卵や孵化(ふか)仔魚は、2~4月に流れに乗って生育場に運ばれる。生育場は積丹(しゃこたん)半島以北の陸棚斜面域だ。そして3~5歳まで、この生育場で成長する。

非常に問題なのは、強度の資源管理をしているスケトウダラの再生産のための産卵場が、もろに洋上風力発電の有望区域に入っていることだ。なかでも松前沖や檜山沖は、いよいよ促進区域になろうとしている。

先ほどものべたように、スケトウダラは音を発して求愛行動をする。しかも、雄同士の威嚇行動のときのヘルツと、雄から雌への求愛行動のときのヘルツが違うことがわかっている。それがわかったのは、韓国でスケトウダラの養殖を始めてからだ。この生態については複数の論文が出ている。その産卵場に、洋上風力発電が建設されようとしているわけだ。

資源が再生産されなければわれわれの漁業は成り立たない。しかし、設置された有望区域の法定協議会には、沿岸の漁協の組合長は参加できるが、われわれは参加できない。法定協議会にオブザーバーとして参加している科学研究機関に、われわれの意見を伝えるしかない。そこにたいへん根深い問題がある。

スケトウダラは檜山沖などで産卵し、稚魚は餌を求めて北上する。きせんれんの日本海側の船団は小樽と稚内におり、その成魚を留萌沖から稚内沖で獲る。ところがその産卵場のある檜山なら檜山は、沿岸の漁村のコミュニティができており、われわれと彼らと漁業者同士、海を分けて使っているなかで、「やりたい」といっている浜に出かけていって「やめてくれ」といえない実情がある。

今、洋上風力発電の導入をめぐって、漁協内の不協和音が聞こえてくる。漁協は組合員に奉仕することが目的であり、洋上風力の悪影響を危惧する組合員もいるなかで、水産業協同組合法の精神――特定の漁業者を踏みつけにしないなど――にのっとって進めることが求められている。

事業者撤退あいつぐ 増える事故・かさむコスト

地球温暖化で海域も変わってしまうし、水温が上がれば資源も変わってくるので心配だが、「CO2削減は地球温暖化の抑制に本当に貢献するのか」という、あるシンクタンクの指摘がある。

それによると、累積のCO2排出量が1兆㌧に達すると、地球の気温は約0・5度上昇すると考えられている(IPCCの報告書にもとづく係数による)。日本のCO2排出量は毎年約10億㌧で、これは1兆㌧の1000分の1であり、日本のCO2排出によって毎年0・0005度だけ気温が上がる。2050年までの累積だと、約24年分だから、気温上昇は0・012度である。このわずかな気温上昇を防ぐために日本政府はGX法をつくり、今後10年間で150兆円をかけるとしているが、それは利権にかかわる事業になっているのではないか。

また、米国エネルギー省が原発と太陽光と風力について、10億kwhを発電するために必要な材料のトン数を算出している【グラフ1参照】。コンクリートを見ると、風力発電が原発や太陽光発電よりもはるかに多く、なんと8000㌧が必要で、そのコンクリートをつくるために膨大なCO2を排出することになる。

また、風力や太陽光は、原発や火力発電に比べ、銅やニッケル、マンガンなどの膨大な鉱物資源を必要とする。

さらにコストの問題がある。「洋上風力発電はランニングコストが下がる」というレポートがあるが、実はそうでもないことが明らかになっている。

昨年7月13日、米国マサチューセッツ州沖のヴィンヤード・ウインド社による洋上風力発電事業で、タービンが破壊され、グラスファイバーでできているブレードが落下、残骸とともにガラス繊維がナンタケット島に打ち寄せられた。危険であるためリゾート地のビーチが閉鎖された。そして、米国安全環境執行局(BSEE)が風力発電所の建設と操業の一時停止命令を出す事態になった。その後の住民説明会では、人体への被害、周辺海域の海洋汚染、魚の食物連鎖への影響を危惧する意見が噴出したという。

英国再生可能エネルギー財団の報告によると、洋上風力は浅瀬海域からどんどん深み海域での建設に移っているが、稼働年数を重ねるにつれてどんどんコストがかさんでいる。

同じく同財団が「デンマークの陸上・洋上風力発電の運転開始からの経過月故障割合」を調べたところ、稼働開始から月を経過するほど故障が増えているし、ブレードが大きければ大きいほど故障率が高いことがわかった。

欧米では1昨年以来、建設コストの高まりと採算悪化のなかで、洋上風力発電プロジェクトからの撤退があいついでいる。

2023年11月、洋上風力最大手のオースティッド(デンマーク)が米国ニュージャージー州沖の2事業(合計出力200万㌔㍗)の中止を発表。2024年1月には、エクイノール(ノルウェー)・BP(イギリス)連合が米国ニューヨーク州沖の事業(126万㌔㍗)の中止を発表した。

さらに2024年2月には、オースティッドがノルウェー、オランダ、スペインの洋上風力発電事業からの撤退と800人の人員削減を発表。同4月にはGEベルノバ(アメリカ)によるニューヨーク州の主要3事業が事実上ストップした。同11月には、風車のタービン・ブレードメーカーのシーメンス・ガメサ(スペイン)が通期17億ユーロの損失を計上したことが明らかになった。

日本でも今年2月、三菱商事が洋上風力発電事業で522億円の減損損失を計上したと発表したが、洋上風力発電はもはや持続可能な産業ではなくなっている。再エネによる発電量が増えれば増えるほど、各家庭の電気代に含めて請求される再エネ賦課金は増えるが、事業者の側は政府から補助金を得て、あとは野となれ山となれという産業の実態になっているのではないか。

国は科学的調査を 補償もなく見切り発車

まとめとして、次のことを訴えたい。

第一に、洋上風力発電が本当にCO2の削減に貢献するのか。

第二に、洋上風力発電事業自体が再エネ賦課金への依存度が高く、採算性は低く、欧米では撤退があいついでいるなかで、日本で導入した後に漁業分野を含めてまともな補償が受けられるのか。現状では漁業補償金はなく、事業者は地元に出捐(えん)金を出すのみとなっている。先行している本州の漁協は洋上風力発電を受け入れ、漁協として見学コースを案内する会社をつくっている。だが、これも三菱商事が撤退すればすべて白紙になるので、そういうものに依存していいのかということは提言したい。

第三に、政府が責任をもって海洋空間計画(MSP)を設定すべきである。政府はあれだけ資源量の調査をして厳しい資源管理をわれわれに課しながら、いきなりその海域を洋上風力の促進区域に指定し、基礎の杭打ちで魚類に強烈な衝撃音を与え、産卵場を潰すなど、いったいどういう整合性になっているのか。

第四に、洋上風力発電プロジェクトをやるのなら、国が責任を持って建設海域で、建設前・建設中・建設後の長期的な漁業影響調査をやってベースライン(基準線)をしっかりつくるべきだ。本来、海に区域はなく、魚は自由に移動するので、ある地域で起きた沿岸漁業への悪影響が回り回って沖合のトロール漁業に及ぶ可能性は否定できない。また、魚類の資源は何十年というサイクルで増えたり減ったりしている。現状では、そうした調査をやらないままプロジェクトがスタートしている。

質疑応答から 市民の一大世論を

質問(男性) 洋上風力は魚にとっても漁業者にとってもいいことはない。スケトウダラがいなくなったときのために、国か事業者が補償金などを基金として積み立てるのが当然だと思うが…。

原口 国が漁業影響調査(建設前段階からの調査を含めて)をやり、ベースラインができたとして、洋上風力が漁業に影響を与えたと立証していくのがすごく難しいと思う。今はそこまでの段階に至っていないし、基金は必要だと思うが、今の段階ではなにもない。地元に出捐金を出すという話があるだけで、資源に対する補償はなにもない。

質問(男性) 今北海道で、また日本全国で計画されている洋上風力発電が建設され、稼働し始めたとき、北海道の、また日本の漁業はどうなるか?

原口 再エネ海域利用法の対象になっている地域を見ると、高齢化が進み、地域が衰退しているところで、その地域の活性化という建前で洋上風力が持ち出されている。そこに洋上風力ができると、漁業がなくなっていくのではないかと危惧する。われわれの乗っている船は建造費がべらぼうに高く、これまでも減船続きで隻数を減らしてきた。一隻当たりの漁獲量は高いが…。とくに今、高齢化で一番困っているのは刺し網漁業の人たちだ。そうして沿岸地域が衰退していくと思う。だから、洋上風力は「産業の救世主」なのかというと、それは違うと思うし、GX法で150兆円も投じるのなら、もっと別の漁業振興ができるのではないか。

男性 北海道の沖合底曳き網漁船が20万㌧の魚を獲り、日本の食料自給率に貢献していることなど、今日はすごく大事なことを教えてもらった。こういうことをしっかりわれわれが勉強して、事業者に突きつけていく必要がある。市民の声が高まれば、漁協同士の垣根をこえたたたかいができるのではないか。