(2025年6月16日付掲載)

全国再エネ問題連絡会全国大会(14日、宮城県加美郡加美町)

メガソーラーや大規模風力発電による森林伐採・土砂災害の問題や、低周波音による健康被害の問題をとりくんでいる全国再エネ問題連絡会が、14日、第3回全国大会を開催し、オンライン参加を含めて約250人が参加した。大会会場のある宮城県加美郡加美町は、現在二つの事業者によって約150基の風力発電建設が計画されていることもあり、宮城県や全国からの参加者とともに、加美町の町長、議長・副議長、町議会議員や宮城県議会議員も参加し、2人の国会議員からメッセージも寄せられた。再エネ問題連絡会は2021年の結成以来4年足らずで、北海道から九州まで約70地域の団体・個人が参加するネットワークとなり、情報や経験を共有し、風力発電計画を白紙撤回させる地域も生まれてきたことが報告された。また、長崎県の医師が低周波被害に苦しむ秋田県の被害者と協力して、風力発電の夜間一時停止を事業者に求めていること、環境省が低周波音と健康被害の因果関係を認めないなかで、山形県の物理学者と協力し、低周波音を被害者宅で継続的に測定し、風車病の科学的解明をめざすプロジェクトを開始したことも報告された。

全国大会では、初めに主催者による開会挨拶、来賓紹介がおこなわれた後、全国の再エネの現状報告として3氏が発言。続いて地元・加美郡の風力発電をめぐる報告もおこなわれた。

洋上風力を危惧する声 北海道・安田氏

北海道風力発電ネットワークの安田秀子氏は、現在北海道で問題になっている陸上風力発電の状況を次のように報告した。

「浜里ウィンドファーム(天塩郡幌延町、4300㌔㍗×14基)は、国・道指定サロベツ鳥獣保護区の中につくられたため、稼働時からバードストライクが頻発している。ユーラス常呂能取ウィンドファーム(北見市・網走市、4300㌔㍗×7基)は、北海道の山地災害危険地区に建設されているうえ、風車の土台や管理道路をつくるために、急傾斜地の樹林を伐採・伐根し、ここに大量の盛り土をしている。そこに斜度七五度、高さ10㍍以上の補強土壁をつくっているが、これは明らかに盛り土規制法違反だ。抑えきれずにボロボロと崩れている状態だ」

「また、計画中の遠軽ウィンドファーム(遠軽町、4200㌔㍗×12基)の事業者は、破産法違反(詐欺破産)で逮捕・起訴された人物であり、中止を求める要望書が事業者と遠軽町に出されている。こうしたことを規制する仕組みが必要だ」

また、洋上風力について次のようにのべた。

「石狩湾新港洋上風力発電(8000㌔㍗×14基)が昨年1月、稼働し始めた。北大の田鎖順太氏が健康影響が出る可能性を訴えてきたが、稼働開始によってすでに健康被害が出ている。もともと風車病に苦しんでいる沿岸の住民が、“北西の強風時、風車病の症状が以前よりも重くあらわれるようになった”といっている」

「北海道の一般海域では、5つの海域が洋上風力の有望区域に指定されている。石狩市沖、岩宇・南後志地区沖、島牧沖、檜山沖、松前沖だ。檜山沖と松前沖は促進区域指定に進むようだ。しかし、漁業関係者から懸念する声があがっている。スケトウダラの産卵場が、有望区域になっている檜山沖や後志沖だからだ。地元の漁業者や住民を無視して、経済優先で計画を進めることに危機感が語られている。漁業関係者は、国が責任をもって建設前から建設後の長期的な漁業影響調査をやるべきだといっている」

メガソーラーの中止を 仙台市秋保・三澤氏

宮城県仙台市の秋保(あきう)再エネ問題連絡会事務局長の三澤壮義氏は、「規模日本一の秋保メガソーラー計画をストップさせよう」と発言した。

昨年5月、秋保地区の山林約600㌶(約180万坪、東京ドーム127個分)を開発し、大規模メガソーラーと太陽光パネル工場をつくる計画が突然浮上した。秋保再エネ問題連絡会は、①森林伐採によって保水力が失われ、土砂災害の恐れがある、②昨年4月に西仙台ゴルフ場のメガソーラーで火災が起こったが、消防は感電の恐れから消火活動ができなかった、③計画地は仙台市の5つの浄水場取水口がある水源地にあり、もしメガソーラー事故でヒ素やカドミウムが流出すれば、私たちの水道水や仙台平野の田畑が汚染されることになる、④地元の観光業にも大打撃――を訴えてきた。

三澤氏は、「私たちは去年5月にこの計画を聞いてびっくりした。多くの仙台市民に知らせようと、チラシをつくり、紙の署名と電子署名で署名運動を始めた。3300筆の署名のうち、760人の人がコメント欄に“メガソーラー絶対反対”“自然をこれ以上壊すな”と書き込んでいた。調べてみると、仙台市の水道水の取水口の上流に、すでに五つのメガソーラーがつくられていることがわかり、またびっくりした」とのべた。

そして、「秋保メガソーラーは、着工が2027年5月、林地開発許可は来年に予定されている。私たちはこれをストップさせるため、昨年6月、メガソーラーの危険性を踏まえた条例を制定するよう、市長やすべての会派の市議会議員に要望した。事業者は条例を制定している地域は避け、宮城県や福島県に大挙して押しかけてくる。メガソーラーは再エネ特措法で建築基準法の枠外の構造物とされ、山の上でも市街地調整区域でも国立公園の中でも設置できる。面積制限がなく、消防法の適用もない。これは悪法ではないか。首長の責務は、住民の生命や生活権を守ることだ」とのべた。

さらに昨年10月、10団体が郡和子仙台市長に対して、メガソーラー建設中止を求める陳情書を提出したことも報告した。10団体は、太白区連合町内会長協議会、秋保小学校区連合町内会、馬場連合町内会、湯元地区連合町内会、秋保地区土地改良区、(農)あきう生産組合、みやぎ仙台商工会秋保支部、秋保温泉旅館組合、秋保作並里山の未来を考える会、秋保再エネ問題連絡会だ。

人の住めぬ島にするな 宇久島・佐々木氏

次に、長崎県の「宇久島の生活を守る会」の佐々木浄榮氏が発言に立った。佐々木氏は、宇久島で進行する2つの再エネ事業についてのべた。現在、守る会は島内に100人の会員がおり、島の内外に心配している人が多くいるという。

「九電工や京セラが出資する宇久島みらいエネルギー合同会社が進めるメガソーラー事業は、島の4分の1の面積720㌶を35年にわたって借り上げ、太陽光パネル152万枚を設置するというものだ。はじめはソーラーシェアリングとか、“雇用や島の発展のため”を謳っていたが、計画が明るみに出てくると、利益重視・住民軽視の身勝手な計画変更がおこなわれ、数々の法令違犯や贈賄事件が起こり、事業者をまったく信用できない。人口減少対策どころか、将来人の住めない島になってしまうと、計画に反対している」

「また、日本風力開発が高さ150㍍の風車を26基設置し、発電した電気を本土に売る計画が再浮上した。2009年頃、島民の反対運動で一度は立ち消えたに見えた。経産大臣の勧告も、事業の白紙撤回及び大幅な計画変更を求めていた。ところが10年経った今年3月、突然住民説明会が開かれ、6月に環境アセス評価書を提出して工事着工するという。事業者には住民との合意形成の意志はなく、当時とまったく状況が変わっているなかでの暴挙だ」

佐々木氏は最後に、「九州では再エネが増えすぎた結果、再エネの電気を出力制御するほどあまっている。国が思い描く地方創生、持続可能な社会とはいったいなんのことか。国境の島に再エネを押しつけ、まるで植民地のようにして島を破壊し、人がまともに生活ができないようにし、そのうえ税金はもっていく。“民間事業なのでどうなっても仕方ない”というのは、どう考えても理解できない」とのべた。

故郷の山と人守りたい 宮城県加美町・猪股氏

開催地である加美町からは、加美郡の風力発電を考えるネットワーク共同代表の猪股弘氏が発言した。

加美郡では、合同会社JRE宮城加美による4200㌔㍗の風車10基が稼働し始め、そのほかにグリーンパワーインベストメントが3カ所・90~115基、日本風力エネルギーが20~30基の計画を進めている。

これに対して住民たちは、2021年11月に加美町の未来を守る会を結成。翌2月、多くの町民に知らせるためニュースレター「加美の山と森」を発行し、メンバーは雪のなかを一軒ずつ配布して歩いた。3月からは白紙撤回を求める署名活動を始めた。他の部落でも勉強会がおこなわれ、7月には色麻町をはじめいくつかの団体が連携し、加美郡の風力発電を考えるネットワークとして活動を開始した。

猪股氏は、「私はコメをつくる農家だ。毎朝田んぼに行くと、風車が回っているのがとても残念だ。計画が始まってから、小さな地域に推進と反対とで大きな溝が生まれた。しかし、私たちの活動で得られたものは、今日ここに来られているみなさんの心の中にある。私たちの苦しみは、未来の子どもたちに残す遺産だ。私たちは事業者が事業を白紙撤回するまで絶対にあきらめない。私には守りたい山、水、人がいる」と発言した。

次にテーマ別の解説として3氏が報告した。緊急報告「秋田風車死亡事故」があった【下に詳細別掲】。

林地開発許可の問題点 山梨大名誉教授・鈴木氏

地表を埋め尽くすJRE山都高森太陽光発電所のメガソーラー(熊本県上益城郡山都町)

山梨大学名誉教授の鈴木猛康氏は、「林地開発許可の問題点」を全国各地の再エネ建設現場の様子とあわせて以下のように報告した。

林地開発許可制度は、森林を開発することによって、森林が有する機能を阻害しないようにするために、1974年にもうけられたものだ。「都道府県知事は、許可申請があった場合、土砂の流出または崩壊その他の災害、水害、水源の涵養機能、環境の保全の観点から支障が出る恐れがなければ、これを許可しなければならない」としている。

「許可しなければならない」が都道府県の担当者を拘束しているが、逆にこの機能が保証されなければ許可してはならないということだ。

雨が森林に降ると、そのうち樹木から蒸発散する量が30%、地下に浸透し岩盤に入って地下水になるのが20%、地下に浸透し渓流に流れ出るのが50%といわれる。流出係数とは、表面を流下する雨水の量のことをいう。森林は普通、流出係数が0・5。太陽光発電施設ができたところでは、降った雨はほぼ地表を移動して渓流に流れるので0・9~1・0。この差があるから調整池をつくって雨を貯めなければいけない。一方、事業者はこの差を少なくしたい。小さなダムにする、あるいは調整池をつくらなければ、その分コストを減らせるからだ。林地開発許可がこの部分をちゃんと審査しているかどうかが問題になる。

メガソーラーが山を覆うことの意味を考えてみる。樹木を皆伐・伐根して、土地を造成する。微生物を含めて生態系は破壊される。降った雨は蒸発散も地下浸透もほとんどすることなく、表面を流れる。河川へ流出する流量が3倍か、それ以上に増える。斜面の土を侵食して雨水が流れるので、川の水が濁る。地下水位が低下し、井戸が枯れる。地下水の供給が減るので、温泉水量も低減したり、場合によっては枯れる。

さて、奈良県の平群メガソーラー計画を見てみたい。まず、事業者が計画地の水路の勾配を急傾斜であるようにごまかし、豪雨のさい流下能力が高いとみなして、調整池の造成工事を少ない金額ですませるよう設計していた。また、この調整池容量では、50年確率降雨によって水路に溢水が発生する可能性があった。これに対して奈良県が林地開発許可を出し、住民が訴えたが奈良地裁は訴えを棄却した。奈良県は林地開発許可の審査能力不足といわざるをえない。今年5月、敷地から土砂流出が起こっている。

長崎県の宇久島メガソーラー計画では、事業者は開発前の流出係数が0・65~0・75で、開発後を0・7にしていた。そして調整池はなし、あるいはきわめて小容量にしていた。実際には開発前0・4、開発後0・9が妥当で、降った雨の5割を貯める調整池が必要だ。このままでは豪雨時、集落に雨水が氾濫するのは確実だ。

福島県の先達山メガソーラー計画では、事業者は開発前の流出係数を0・7、開発後を0・8とし、調整池は降った雨の10%を貯める機能でよいとした。私は実際に現地に行き、残置林の表層は保水力が高いことを確認し、現在の4~5倍の調整池機能が必要だという結論に達した。福島県は現地確認せず、事業者の計画を鵜呑みにしていた。長崎県も福島県も、林地開発許可の審査能力不足といわざるをえない。

多くの県の審査能力不足は明らかだが、林野庁は許可権限は県にあり、林野庁にはないという。こうしたなかで、そもそも設計段階から災害発生リスクが見逃されている。

住民が声をあげ阻止へ 再エネ連絡会・室谷氏

続いて全国再エネ問題連絡会共同代表の室谷悠子氏が発言に立った。室谷氏は、10日の参議院環境委員会で、参考人として全国の住民の声を伝えたとのべた後、以下のように報告した。

大前提として、現在の法律ではメガソーラーも大規模風力発電も止められない。裁判をすることもあるが、勝てるとはかぎらない。日本の場合、環境法はあってないようなもので、手続きを踏めば開発ができるようになっている。それが現実だ。黙っているとどんどん開発が進むので、自治体は条例をつくってそれに規制をかけている。全国に再エネ規制条例を作っている市町村が約300あり、今も増え続けている。

そのなかで環境影響評価法は、住民にとって、客観的な資料をもって事業内容を知ることができ、自分たちの意見を伝える貴重な機会を提供している。しかし、環境破壊を止める強制力はない。

環境影響評価法にもとづく環境アセスは、これまで908件がおこなわれており、その7割近くが再エネだ。風力発電が578件、太陽光発電が22件となっている。この数は、欧米や中国、韓国に比べて極端に少ない。それは同法の一条が「規模が大きく環境影響の程度が著しいものとなる恐れがある事業」に限定されているからだ。

再エネの事業は、山の尾根筋を削ったり、海でも民家から2㌔程度と、そもそも不適切な場所に計画されることが多い。諸外国のアセスは事業計画地の変更や廃止を求めることができるが、日本のアセスはそうなっていない。

また、長崎県宇久島の風力発電事業のように、アセスの途中でいったん中断し、10年以上経って再開する事例が出てきている。青森県・岩手県境のノソウケ峠風力発電事業も10年止まっていたものが再開し、兵庫県の新温泉風力発電事業も七年止まっていたものが再開した。私たちはアセスに期限をもうけ、手続きの廃止や再調査を命じられる制度にするよう求めている。

法律が機能しないとのべたが、再エネ連絡会が発足して4年経ち、各地で計画が白紙撤回になったという報告を受けている。どうして計画が中止になったかというと、住民が声をあげ、問題意識を持つ住民がつながり、輪を広げ、声を大きくし、首長や議員を動かして、規制条例をつくったり、首長が反対を表明したところでそうなっている。一つの地域では無理でも、全国で協力して、みんなで事業を止めるんだという気持ちで、引き続き頑張っていきましょう。

被害者と解明に取組む 宇久島医師・有吉氏

「STOP風車病」をとりくむ医師の有吉氏(左)とヤマガタ未来塾代表理事の梅木氏

3人目は、長崎県佐世保市の離島・宇久島で長く医師として働いてきた有吉靖氏が「風車病の処方箋」と題して報告をおこなった。

有吉氏は、「風車病とは、風力発電機から生じる超低周波音により、住民に動悸やめまい、頭痛などを引き起こし、ひいては睡眠障害を発生させる症候群であり、公害だ。すでに1990年、内科医である汐見文隆医師が指摘している。特徴は、発病する人とそうでない人がいること、発病まで数週間から数カ月かかることで、WHOはまだ病名を認めていない。日本の環境省は、風車の低周波音と健康被害との間に因果関係は認められないという態度を続けている」とのべた。

有吉氏は昨年末、全国再エネ連絡会を介して、秋田県に住み風車病に苦しむ秋田S男氏と知り合い、症例報告と医証を書くことになった。S男氏は、家の三方を風車に囲まれ(いずれも2㌔程度)、2020年頃から夜間に「グウングウン」という音とともに激しい動悸や睡眠障害を抱えるようになり、ひどいときは自宅から15㌔離れた道の駅で車中泊をしたりしていた。しかし、自治体や事業者に訴えても相手にされず、地元の医師の処方する薬も効かなかった。

有吉氏は、「私はS男氏の医証に、“自宅付近の風力発電機が動悸や睡眠障害の原因である可能性が非常に高い。確定診断は、本患者住宅3㌔以内の風力発電機を数日間、夜間のみ運転停止することで可能だ”と書いた。今年1月、地元の2人の市議会議員の協力を得て市と協議し、事業者からは1年分の風車の運転状況も開示された。すると風車の回転数の多さとS男氏の症状がピタリと一致し、それを市職員や事業者に示した。その事業者は他の二事業者と話し合い、この冬の二週間の試験的夜間停止を考えるといった」と発言した。その後、会場に来ていたS男氏を紹介した。

続いて有吉氏は、医師と物理学者とが連携し、低周波被害者宅で超低周波音を継続して測定し、風車病を科学的に解明する「STOP風車病プロジェクト」をおこなうため、クラウドファンディングを開始したとのべた【詳細は後日報道】。そして、連携相手のヤマガタ未来塾代表理事・梅木千真氏を紹介した。

梅木氏は、「風車病の原因である超低周波音の実態を解明するには、聴覚をもとに定義されたデシベル単位ではなく、圧力の物理量であるパスカル単位で音圧を定量測定すべきであり、それに挑戦したい」とのべた。

◇ ◇

ブレード破損による人身事故が起きた秋田市の新屋浜風力発電所

秋田の風車死亡事故について

自然ネットワークあきた 山下友宏

山下友宏氏

秋田市新屋(あらや)町の新屋海浜公園で5月2日午前10時過ぎ、散歩中の81歳の男性が死亡しているのが発見された。そばには、根本付近からちぎれた風車のブレード(羽根)の1枚が落ちていた。警察は男性の死亡原因を多発的外傷だとしている。

新屋海浜公園は、秋田市の雄物川の河口にあり、普段から散策に訪れる住民は少なくない。そのそばに「新屋浜風力発電所」(1990㌔㍗・1基)が建っており、その3枚のブレードの1枚(82㍍)が飛散し、約80㍍離れた公園に飛ばされたと見られる。稼働中の風車のブレード破損事故だ。

事業者はさくら風力株式会社で、親会社は株式会社新エネルギー技術研究所。新屋浜風力発電所の風車メーカーはドイツのエネルコン社で、納入と保守点検メーカーはエネルコンと契約している日立パワーソリューションズだ。

この新屋浜風力発電所が稼働し始めたのは2009年11月だが、直後の2010年12月には落雷によるブレード破損事故を起こしている。

秋田朝日放送のライブカメラの映像がユーチューブで公開された。それには、2日午前10時8分頃、回転していた風車のブレードが落下した瞬間がとらえられていた。通常稼働中の風車のブレードが、稼働中に突然破損し、飛散している。当初、マスコミは「ブレード落下は強風のせい」といっていたが、そうではなかった。現在、この映像は削除されている。

2018年の事故の再発

秋田県で風力発電の乱立に反対して運動を続けている由利本荘・にかほ市の風力発電を考える会の佐々木憲雄代表は、「恐れていたことが現実になってしまった。県内には、人が直ぐ下まで近づける発電所が少なくない。これまでもブレード落下などの事故はあったが、落下ブレードが人に当たった可能性が高いという最悪の事態だ」と指摘した。

というのも、2018年2月17日に今回と同じブレード破損事故が由利本荘市で起こっていたからだ。

由利本荘市の「本荘港風力発電所」(1990㌔㍗・1基)は同年2月14日、合計5回の落雷を受け、自動停止した。翌日、日立パワーソリューションズの電気主任技術者が現場で目視点検をおこない、異常なしとして風車の運転を再開した。するとその2日後(17日)、風車稼働中に3枚のブレードの1枚が破損して落下した。このときは人的な被害はなかったが、たまたまそうだったにすぎない。風車メーカーは同じエネルコンで、保守点検も日立パワーソリューションだった。

このときは全国ニュースにならなかった。考える会はこの事故を重く見て、秋田県、由利本荘市、にかほ市に公開質問状を出したが、適切な対応はとられていない。今回の事故はその再発であり、起こるべくして起こったものだ。

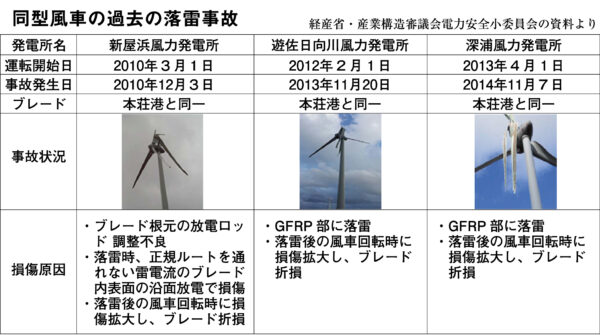

それ以前にも、同じ風車メーカー、同じ保守点検メーカーでこれだけの事故が起こっている【表参照】。いずれも風車が落雷を受けたが、目視のみで再稼働し、その後、稼働中にブレードが破損、落下するというものだった。

保守点検メーカーの責任

今回の事故の翌日、経産省の関東東北産業保安監督部東北支部の現地調査がおこなわれた。そのさい、事業者のさくら風力の代表は立ち会った。しかし、日立パワーソリューションズは、担当者数名が参加したのみだった。

同社の責任者は、5月16日までインタビューに応じず、同社のWEBサイトのプレスリリースは「ブレードの緊急点検を実施する」と記したのみだった。

これをエレベーターの重大事故に例えると、風車事業者はあくまでもビルのオーナーであり、風車メーカーや保守点検メーカーも同様に責任は重大だ。

今回の事故で保守点検の不備は明らかだが、いまだに事故原因は「調査中」というだけだ。遠隔操作カメラによる監視映像も出ていないし、落雷のダメージがあったのかなかったのかも正式には公表していない。破損したブレードを撤去前に現地で見たが、稼働十余年で経年劣化は素人でもわかるほどひどかった。保守点検員は「2時間ルール(発電所で電気トラブルがあった場合、主任技術者は2時間以内に駆け付けなければならない)」ということで能代市に事務所があるが、当日は別の発電所の点検に行っていたそうだ。

日立パワーソリューションズは「ブレードは2024年に3回点検され、事故が起きる前の最後の点検は2024年11月の目視によるものだった」といっている。年に3回程度の、目視による点検でよいというのは、風力発電協会(JWPA)の点検基準が甘いのではないか。そもそも今回のような重大事故は海外では見られず、エネルコンのドイツではもっと厳しい点検基準なのではないか?

秋田県だけの問題ではない

事故後に立入禁止にするという対応自体が問題で、人が立ち入るところの風車は絶対安全でないといけないし、そうでなければ建ててはいけない。日立パワーソリューションズが日本に納入し、保守点検している風車は全国に500ほどあり、秋田県だけの問題ではない。

雷や経年劣化による火災も起こっている。由利本荘市のユーラス西目ウィンドファームで2020年12月、風車のナセルが全焼する火災が起こった。消防は駆け付けたが消火活動はできず、鎮火を見守るしかなかった。

これ以上、風車の重大事故を起こさせてはならない。風車の死亡事故を起こさないためには、風車を建てさせないことだ。建ってしまった場合は、保守点検メーカーや行政をチェックして点検させることだし、日本の点検基準の見直しが必要だ。全国的な世論を広げていきたい。

秋田県能代市沿岸に林立する風車