(2025年5月16日付掲載)

下関市あるかぽーと地区に建設中の星野リゾート「リゾナーレ下関」

下関市では関門海峡沿いのあるかぽーと地区に星野リゾートが建設を進めている「リゾナーレ下関」が12月11日に開業することが決まった。それに合わせて、市の事業として道路整備やライトアップなど、唐戸地区から下関駅前にかけて巨額の資金を投じた開発が計画されている。最近、関連する市道整備も始まっており、とくに唐戸商店街の中を走る唐戸5号線で、歩道を拡張して桜の木を植える計画が地域住民の知らないうちに始まろうとして波紋を呼んでいるところだ【本紙既報】。同じ事業で国道9号線と中通りを結ぶ短い市道(たてみち)の工事が始まったり、だれも歩いていない中通りにものすごい数の照明が新設されて、明々と夜の歩道を照らし出したりして、「いったい何が始まったのか」と地域住民や道行く市民を驚かせている。にわかに活気づいている市街地開発について、記者座談会で論議した。

厚化粧の下で荒廃する市街地

歩道の拡幅が計画されている市道6号線(下関市南部町)

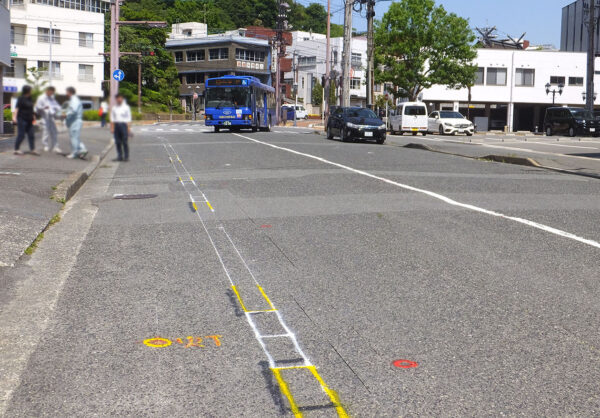

A 最近、ホームセンター・ナフコが撤退した跡地前の南部町6号線(長さ約70㍍)で工事が始まった。工事は4月上旬から8月下旬の予定で、現在3㍍の歩道を2㍍広げて5㍍にし、高質化(アスファルトからレンガ調などに変更)、車道を現在の11㍍幅(片側1車線)から7㍍幅(1車線3㍍)に狭める計画だ。そして、街灯を設置して街路樹を植えるそうだ。この道路沿いは住民が少ないので、とくに説明会などはせずに、自治会長を通じて工事のお知らせのチラシを周辺住民に配布しただけだという。南部町6号線の予算は1億5000万円だそうだ。

地域住民に聞くと、南部町界隈はマンションやオフィスビルがあって配送業者のトラックの往来も多いし、インターネットで注文する消費者も増えているので、宅配のトラックが道路脇に止まっていることも多いという。運送業者が止められるスペースがあればいいが、ないから視界が悪く、先日も商工会議所前で人身事故が起きたばかりだといっていた。工事が始まった南部町6号線は、市役所前からの路線バスが国道に出る道でもある。狭める必要があるのか? というのが住民の受け止めだ。

B そもそも市役所駐車場につながる南部町6号線もだし、唐戸近辺は休日・祭日になると中通りの小道まで観光客の車で大渋滞になる。巻き込まれると身動きがつかないから、休日・祭日は寄りつかないという市民も多い。唐戸商店街の中を走る唐戸5号線も車道を狭めてカーブさせる計画だが、「これ以上車道を狭くすればもっと渋滞するのではないか?」というのが住民の感覚としてある。

A 少し前に、竹崎・園田線に明るい街灯がこれでもかというほど立って地域住民を驚かせた。市によると1・1㌔の区間に計83基の照明を立てたそうだ。最初に点灯したときは、「明るすぎて夜間の風情が台無しだ」「まだガス灯の方が風情があった」という声が出るほどだった。「夜帰宅するのに、こんなに照らされたら恥ずかしい…」という市民もいた。下関の街は街灯が減って真っ暗なところが多いから、普通は街灯が立つと喜ばれるのだが、この道路に関してはだれも通っていない夜道を必要以上に明々と照らしているから、えっ? となっている。あまりにも過剰な光量で、むしろ少し暗くしてほしいという住民もいるくらいだ。

市民の生活する路地に一歩入ると暗くて怖い場所はたくさんある。地元企業のスポンサーで成り立っていた都市照明の維持ができなくなって、3年くらい前から撤去が進んでいるからだ。自治会が防犯灯の設置を進めているものの、手つかずの地域もまだまだある。これだけ明るいなら、半分くらい高尾線とか三百目辺りの真っ暗な道路に分けて設置したらいいじゃないかと思うほどだ。都市照明の偏在というか、あまりにも偏っている感がある。

B 傍目に見ると、唐戸界隈や海峡沿いの観光地にばかり税金が投下されて街の整備が進んでいるように見えるが、地域住民の必要性とはあまり関係ない整備が進んでいるのが実態だろう。なんだかちぐはぐなのだ。市道など老朽化したインフラの維持管理・更新が必要な時期にさしかかっているのに、「今そこやるの?」という感じだ。

おもな事業内容 道路拡幅や街路灯設置

C 今、市がやっているのは「下関市中心市街地まちなかウォーカブル推進事業」というものだ。住民が感じている違和感は、「星野リゾートの開業にあわせて、海側に集中している観光客を中通りに呼び込むために、“居心地が良く歩きたくなる”まちなか空間を創出する」という事業の目的から来るものだと思う。地域住民の必要性というより、観光客のための街づくりだ。

「ウォーカブル事業」の基幹事業の中心は、8本の市道で歩道の拡幅や高質化、照明の設置をおこなうことで、そのほかに海峡ゆめ広場の芝生化や歴史的建造物の夜間照明なども盛り込まれている。2023~27年度の5年間の事業をへて、駅から唐戸にかけての1日当りの歩行者数を、休日は2万5926人→2万9000人(3074人増)、平日は2万2732人→2万3000人(268人増)にすることを目標に掲げている。総事業費は約17億円で、国の交付金が2分の1となっている。

A 市道整備【地図参照】がどうなるのかというと、先ほど話した①の竹崎・園田線に街路灯を設置する工事は終わっていて、今②の唐戸5号線、③の南部町6号線が進んでいる。今年度は⑦の丸山線の実施設計もおこなう予定だ。今年度予算は3億2800万円で、うち国庫支出金が1億5000万円、残りは市債や一般財源でまかなう。

①は、海側の出光横の道路19㍍と、国道を挟んで向かい側の出光横から中通りまでの41㍍の歩道をブロック調などにして整備(歩道幅は変化なし)、⑦は入江の交差点からローソン下関丸山店付近までの300㍍の道路整備(詳細は未定)ということだ。最後に追加された⑧は、下関駅前のショッピングセンター「シーモール下関」前からの地下道「アトランティス」が暗くて怖い状態になっているため、壁面と照明を明るくする計画だという。なかには必要な部分もあるとは思うが、いかんせん竹崎・園田線のように、地域からするとなんだかな…という計画なのだ。

唐戸周辺開発 星野のための道路整備?

街頭が増設され明々と照らされている市道竹崎・園田線(下関市南部町)

B 「星野リゾートの開業に合わせて」ということだが、星野リゾートの下関進出が決まったのが2019年のことだ。当時から安倍晋三の絡みで引っ張ってきたのだと下関では話題にされてきた。その時期から市道整備の検討がおこなわれていたようで、翌2020年に国交省が創設した「まちなかウォーカブル推進事業」に手をあげ、交付金の条件になっている都市再生計画を立てて交付金を確保し、23年度に着手している。

同時進行で下関市は2022年5月に「あるかぽーと・唐戸エリアマスタープラン」の策定を5100万円で星野リゾートに委託して、壮大な開発計画ができ上がっているが、そのなかで「たてみち」として盛り込まれているのが、前述の整備しようとしている国道と中通りを結ぶ道だ。完全にイコールではないものの、星野リゾートの描く計画に沿った整備事業だ。「すべての道は星野に通じる」とか「星野のための道路整備」と評する人がいるのも、そういうことだ。

C 確かに、唐戸市場やカモンワーフあたりに観光客が一極集中して、それ以外には広がらず、「下関はまちづくりが下手くそ」といわれてきたのも事実だ。しかし、「たてみち」の歩道を広くしてウォーカブルにしたところで、その先の中通りには店もわずかしかないし、だれも歩いていない状態だ。唐戸商店街とて、次々に閉店していって来年1月末にはいよいよサンリブ唐戸店が閉店することも決まった。杉村太蔵氏がつくった飲食街「唐戸はれて」も撤退続きで、19店舗のうち11店舗しか埋まっていないそうだ。

もう30年以上、「観光都市にする」といって、見てくれの世界に市財政を注ぎ込んできたが、その結果、唐戸界隈は週末都市化しているし、市全体の衰退には歯止めがかからない状態になっている。表面だけとり繕っても、一歩市街地に踏み込むと老朽空き家や更地ばかりではないか。戦後から水産業を基幹産業にして街が栄えてきたが、この衰退と表裏一体で産業が寂れ、ならばと観光産業に力点を置いたものの、それだけでは街全体が栄えるということもなく、イベント頼みの街みたくなってしまっている。そのときだけは市外や県外からも観光客が訪れて、この外貨を稼ぎにしている業種もあるが、市民全体に恩恵があるかというと局所的だ。観光地としての海峡沿いは華やかに見えるかもしれないが、実態としては寂れる一方になっている。

A そりゃ観光客が来ることでもうかる事業者もいるし、来てくれることは嬉しい。でもそれだけでは街は成り立たないことが、今までの経験から証明されているのではないか。やっぱり下関の街の必要性に沿って地に足をつけた街づくりをしないとだめだと思う。地域の活気とか賑わいとか、その地域らしい魅力というのは、その地に住む人たちが織りなすものであり、作り物は観光客にも見抜かれてしまうものだろう。

B 海峡沿いで進められている開発は大きくいえば、星野リゾートがホテル進出と同時に周辺地域のデザインを考えて市が実行する――という長門市やほかの進出地域と似たような構図だ。描いたデザインをどこまで実行するのかも明確でないまま、星野リゾートに関係する事業者だったり、一部の地元商業者や金融機関などが集まった「推進会議」や「デザイン会議」でいろいろ話し合われて、海響館のライトアップに5400万円がついたり、海水の大噴水をつくる構想(市議会が中止を申し入れ)が出てきたりと、「マスタープラン」を具現化する事業が進んでいる。今年度の当初予算ではウォーターフロント開発事業もあわせて検討、設計、実証事業などだけで1億3000万円以上の事業費が計上されている。

「たてみち」整備は、道路河川建設課が独自に市道整備として進めているというスタンスではあるが、唐戸5号線に桜の木を植えるとか、南部町6号線の歩道拡幅などのデザインは、「デザイン会議」メンバーの株式会社スタジオ・ゲンクマガイの熊谷玄氏が手がけているという。だから、市の事業でありながらイメージ図の取り扱いは限定される。実際に本紙がイメージ図の提供を依頼してみたところ、著作権があるので難しいということだった。提供するか否か担当課が独自に判断することもできないらしい。そういうところを見ても、いったいだれのための道路整備なのかと疑問に思う。

市政の課題は山積 優先順位狂ってないか

老朽化した外壁が剥がれ、コンクリが剥き出しになっている校舎(下関市・安岡小学校)

C ところで、下関市が交付金を受けている国交省の「まちなかウォーカブル事業」だが、イメージ図を見ると、歩道を大幅に広げて街路樹を植え、キッチンカーやベンチを配置したり、沿道施設をガラス張りにしたり、公園や広場があったりと、おしゃれな感じに仕上がっている。シンプルにいえば、歩道全体が広場みたいなイメージだ。「車中心から人中心への転換を図る」「居心地が良く歩きたくなるまちなかづくりを推進する」ということだが、公共交通が発達している都会ならまだしも、下関の実態にあうのかというと疑問だ。行政的には「2分の1補助! お得じゃん」ということだとは思うが…。

A 国交省によると、ウォーカブルというのは「歩きたくなる」という意味らしい。だが、下関は子どもの数は減って歩く人が少なくなっているうえ、高齢者はより高齢になって、移動手段が本当に切実な課題になっている。公共交通機関も縮小の一途であるし、中心市街地は車が入らない傾斜地もかなり広範囲にある。「歩きたくなる」どころか、「歩かねばならない」のが現実だ。そして地方都市はどこも同じかもしれないが、車がなければ生活できない。市民の必要性から考えると、今後の市道整備はむしろ店舗や病院の前で停車できるとか、車の乗り降りが落ち着いて、安全にできるとかの方が暮らしやすさにつながると思う。

歩道や道路でいえば、老朽化してガタガタになっているとか、マンホール周囲が沈下してきているとか、「高齢者がつまづくから修理してほしい」という場所はたくさんあるし、そういう意味ではおおいに道路整備をしなければならない時期に来ている。「歩きたい」の前に「歩きやすい」道路づくりの推進なり、地道な日々の道路整備・維持管理が求められているのが下関の実情だろう。そういう視点から見ても、今着手している市道整備の内容が本当に優先されるものなのか、冷静に考えるべきだと思う。

B 国交省の「まちなかウォーカブル」には今年4月末時点で全国390自治体が「私も推進します!」と手をあげていて、山口県内ではほかに宇部市、山口市、防府市、長門市、周南市も手をあげている。ただ交付金を受けて事業が進んでいるのは県内では下関だけのようだ。

この事業に限ったことではないが、地方自治体がどうやって国の補助金を引っ張るかで血眼になって、その結果、市民に必要のないものが次々できていくあり方については考え直すべきではないかと思う。下関駅前の自転車道もそのいい事例だ。目先「いい補助金がある!」といって飛びついて、都会のまねごとをしては失敗する。まるで積み木を積んでは壊してをくり返す、子どものような街づくりを続けてきたのが下関市政だ。他の自治体の議員も、補助金メニューに寄せた施策を自治体がつくっている問題を指摘していた。そういう国の制度が、地方自治体の現実から離れた施策を乱発させる原因になっている。つまり、政策誘導だ。考えない自治体ほどそれに振り回されていくのだと、地方自治の研究者もいっていた。

C 「50年先、1000年先を見据えた街づくりが必要なのに、いつも4年先の市長選を考えた実績作りとか、市長の支持者の要望などで街づくりがおこなわれていくからだめなんだ」と、市関係者がいっていた。まことそうだと思う。下関駅前なんていい例だ。亀田市長の時代に、市民の不評を買いながら人工地盤を建設し、江島・中尾市政で延長して、関釜連絡船のターミナルにつないだり、下関駅のホームを2階にしてつないできたのに、最近になって山口銀行がいらないといったとかで、前田市長が撤去をいい始めている。そしてシーモールを含めた下関駅周辺をまた抜本的に再開発するそうだ。もう、いい加減にしろ! という声は多い。

最近も維持費が高額でまかなえないから人工地盤のエスカレーターを撤去してエレベーターを設置したり、補修に多額の資金を投じていて、「負の遺産」などといわれているのも事実だが、だれかの一声で180度ひっくり返って撤去が決まるんだったら、今までの開発はなんだったのかという声が上がるのも当然だ。

駅前開発なんて、この十数年来で150億円以上を投じてきたのだ。そして、でき上がったリピエ(駅併設の商業ビル)は、テナントがほとんど逃げ出してドラッグストアが入っている有様だ。やれ開発だといって潤ったのはJR西日本だけで、中身空っぽの最たるものだ。反省なく、総括もなく市街地開発が目先の思いつきのようにくり出されることに懸念がある。

A 話は唐戸エリアに戻るが、当初2023年春開業の予定だった星野リゾートだが、ブランドを「OMO」から「リゾナーレ」に変更したことで2025年秋に延期になり、最終的に12月開業が決まった。星野リゾートを中心にして、火の山も90億円近くかけて再整備して観光地化する事業なども進んでいる。このことで、下関市が観光を筆頭にして飛躍的に発展するかのようにいわれているし、一部の人たちはそれで盛り上がっている。だが、一歩引いて見たときに大多数の市民はそこについてきているだろうか? 3月の市長選で前田市長の票が1万票減ったのは、こうした前田市政の「目玉政策」が市民の暮らしとかけ離れたところで進んできたことへの評価だったと思う。

下関の課題としてはボロボロの校舎の改修もだし、医療・福祉などいろいろ山積している。今回街づくりについてとりあげてみたが、市民不在が歪な街づくりの原因になっているし、ほかの政策にも共通しているのではないかと思う。街づくりとしては迷走をくり返しているし、表玄関を「すっぴんでは汚い」からといって多少化粧を施したところで、また中道に観光客を呼び込んだところでその中通りにはなにもない…。「何がしたいのだろう?」と住民たちが疑問に思うのも当然だ。いずれにしても、観光客のための街づくりから、市民が暮らしやすい街づくりに軸足を移すべきだという世論は強い。

駅前開発にせよ火の山開発にせよ、不要不急の事業に何十億も注ぎ込むカネがあるなら、安岡小学校とか安岡中学校とか、勝山小学校とか豊浦小学校とか、どこの戦場かと思うような老朽校舎など早急に建て替えてあげればよいのに…と思う。優先順位が狂っている。身近な暮らしが後回しにされることを市民は敏感に感じとっているし、前田晋太郎は市長選でがっぽり得票を減らしたことについて相当に自覚した方がいい。