参院選出馬を表明する伊勢﨑賢治氏。手前がれいわ新選組の山本太郎代表(23日、東京)

れいわ新選組(山本太郎代表)は23日、7月実施予定の参議院選において、全国比例の特定枠候補者として、東京外国語大学名誉教授の伊勢﨑賢治氏(元国連PKO武装解除部長)を擁立することを発表した。同氏は昨年の衆院選後から、れいわ新選組政策委員を務めている。出馬発表会見で山本太郎代表は、伊勢崎氏を特定枠(比例名簿1位)で擁立する理由について、「世界情勢がきな臭さを増し、日本もアメリカの二軍のような扱いで争いの最前線に立たされようとしている現在、国会の中でおこわれている安全保障議論は、誰一人として実戦を知らない者たちによる机上の空論だ。実際に戦闘の現場で武装解除の交渉を命がけでやってきた伊勢崎さんに活躍してもらう必要がある。戦争に進もうとしている状況を緩和させるためにも絶対に欠くことができない人物だと考える。幼稚園レベルの安全保障議論に本物を持ち込むということだ」とのべた。以下、伊勢崎氏が会見でのべた出馬の決意と記者との質疑応答の要旨を紹介する。

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

伊勢﨑賢治氏

伊勢崎 僕は、国連や日本の外交官――アフガニスタンでは日本政府特別代表――という立場で、国際紛争の現場で働いてきた実務家だ。その後、東京外国語大学で教鞭をとり、戦争に特化した国際関係論を教えてきた。戦争はなぜ起こるのか。なぜそれを止められなかったのか。未来に向けて戦争を予防するために何ができるか。何を教訓とすべきか――これらを研究し、教えてきた。

同時に防衛省の統合幕僚学校という堅苦しいところで、陸海空自衛隊の精鋭たち(未来の幕僚幹部)を教えて18年目になる。今では、すべての自衛隊員を自分の子どものように思っている。だからこそ、政治家の間違った政治判断で、自衛隊員を一人たりとも犠牲にしてはならない。この思いでは誰にも引けを取らない自負がある。

だが現在、その間違った政治判断で自衛隊員が犠牲になる可能性が、僕の68年の人生の中で、今以上に高まったことはないというほどの危機感を感じている。

学者には、いわゆる学問的中立性、つまり特定の政党には属さず、特定の政党の利益には帰さないという政治的中立性が求められるが、いまや評論家のように振る舞っている状況ではない。世界も日本もだ。だから、中立性をかなぐり捨て、あえて政治の世界に身を投じる決心をした。

なぜ、れいわ新選組なのか?

学者としての僕は、自民党から共産党まで政党の垣根をこえて、多くの政治家と交流してきた。そのなかで、さまざまな安全保障上の課題を一緒に考え、実際に行動してきた仲間には、現在防衛大臣になった中谷元、首相になった石破茂の両氏もいる。共産党の面々もだ。

戦争が起きる前の平時において、そして戦争が起きる直前になっても、外交、つまり対話によって武力衝突を回避する――これを「避戦」という。戦争は、突然始まるものではない。その前に必ず原因がある。小さな武力衝突が散発し、両国で緊張がだんだん高まってくる。国民の間にも警戒と恐怖が広がる。そうすると、古今東西、同じように「ある種の政治家」が必ず現われる。その恐怖を実態以上に煽り立てて、それを得票に利用しようとする人たちだ。

そんな時には、「敵と交渉するなんて弱腰だ!」「舐められるな!」という空気が社会を支配していることだろう。現在の日本、そしてヨーロッパ、米国で起きている現象だ。それでもひるまない。味方に背中から撃たれることも恐れず、悪魔化(Demonization=敵のイメージを人間ではない悪魔であるかのように仕立てて憎悪を煽る)の同調圧力にも負けず、敵の懐に出向き、交渉する。それが日本を守る指導者に必要な「真の勇気」だと僕は考える。

自民党から共産党まで、分け隔てなく交流してきたなかで、空気に左右されない、空気を読まない、そういう素質を感じさせる政治家は、たった一人しか出会うことができなかった。それが山本太郎さんだ。

一定数でいいから、そういう政治家、運動家の集団を日本社会につくる。何よりも日本の国防のために。これが、僕が自分の残りの人生を「れいわ新選組」に託そうと決めた理由と目的だ。

「対等性」なき日米地位協定を正す

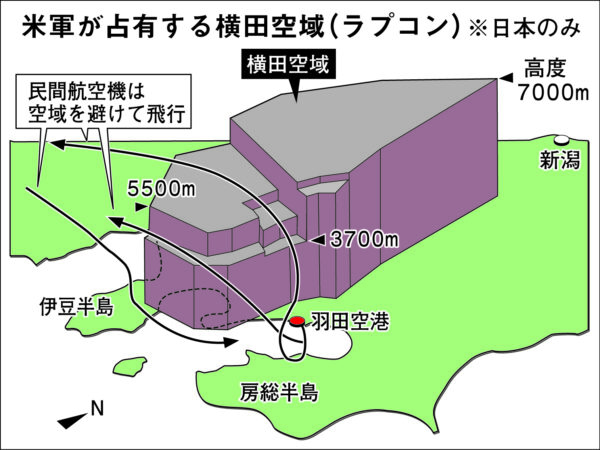

記者 れいわ新選組の東京都議選候補者の応援演説でも言及されていた「横田空域(首都圏上空を含む米軍管制空域)」について、改めて見解を。また先日、米国がイランを攻撃するという激動の国際情勢の中、米国と同盟関係にある日本はどうあるべきと考えるか?

記者 れいわ新選組の東京都議選候補者の応援演説でも言及されていた「横田空域(首都圏上空を含む米軍管制空域)」について、改めて見解を。また先日、米国がイランを攻撃するという激動の国際情勢の中、米国と同盟関係にある日本はどうあるべきと考えるか?

伊勢崎 都議選の応援で、米軍が占有する横田区域や米軍基地由来のPFAS(有機フッ素化合物)による水汚染問題について投げかけたのは、沖縄県民が毎日経験している日米関係(日米地位協定)の歪みを、やっと都民も実感する機会が訪れたという意味でフォーカスした。国政に挑戦する以上は、日米地位協定の問題はもっと広く考えなければいけない。

横田空域の存在について、私たちは慣れきってしまっているが、世界にはこんなものは存在しない。これを議論すると「日本はアメリカにこれだけ依存してるんだからしょうがない」という言い方をよくされるが、日本よりも米軍に国防を委ねている国、たとえば戦時のアフガニスタンやイラクのように、今日米軍が出ていったら明日には国が滅びるという状態の国でもこういうものはない。それが主権だからだ。米軍基地は使えるが、すべてが許可制だ。米軍が違反行為をやれば彼らは怒る。その国のあらゆる宗派も政党もみんなが烈火のごとく怒る。国連憲章が認める最も根本的な固有の権利、その国の個別的自衛権にかかわる問題だからだ。

アメリカを抱える国は日本だけではない。世界に80カ国ある。アメリカを抱えていても、アメリカが基地を使って勝手に他国を攻撃し、もし相手が怒って反撃した場合、狙われるのは海の彼方のアメリカではなく、その基地を置いている国だ。つまり、アメリカに攻撃された国にも、アメリカを抱える国にも個別的自衛権を行使する権利が生まれ、アメリカの勝手な行動によって、その地域全体が戦場になってしまう。だから、個別的自衛権を保護するという感覚で主権を前に出すのだ。アメリカはそれに対して「ノー」とはいわない。日本以外には。ここが問題だ。だから日本を守る基本は、主権を取り戻すことなのだ。

アメリカの自由をなくす、「自由なき駐留」、これを互恵性という。今、トランプが盛んに使う「法的な対等性=Reciprocal(レシプロカル)」は、地位協定の考え方でもアメリカ国務省が使う言葉だ。

中東諸国にもある「拒否権」がない日本

伊勢崎 今回、アメリカがイランを空爆した。そのことで石破政権は今、揺れている。イスラエルがイランを攻撃したときに日本政府は非難声明を出したが、その後、G7首脳会議では「イスラエルの自衛権を支持する」という共同声明に署名してしまった。

まず原発を含む核施設は、自分に向けた核弾頭であることを頭に入れておいてほしい。核兵器と同じだ。他国のそれをアメリカが攻撃した。それも先制攻撃であり、これは国連憲章に著しく反する行為だ。それに対して、唯一の被爆国として、どのような声明を出すのかが問われている。こういう時に野党が何かものをいわなければならない。

もう一ついえば、アメリカは、ペルシャ湾を挟んでイランの対岸にあるバーレーン、カタール、UAE、サウジアラビアなどの湾岸諸国に米軍基地をたくさん持っている。バーレーンには米第5艦隊司令部があり、カタールにも巨大な空軍基地がある。

だが今回、イランを攻撃した米軍のB2ステルス爆撃機は、どこから飛んでいったのか? 米国本土のミズーリから、35時間かけてイランまで飛んでいって爆撃した。なぜイランの目の前にあるそれらの基地を使わなかったのか? そういう国が使わせないからだ。それぞれの国に地位協定と同じものがあり、拒否権がある。アメリカがもしその基地を使って他国、イランを攻撃する意図があったとしても、その国にはそれを拒否する権利ある。それが地位協定の中に埋め込まれているわけだ。

「GCC(Gulf Cooperation Council=ガルフ・コーポレーション・カウンセル)」という、カタールやその辺の湾岸諸国、君主制の石油産出国で構成する地域協力機構が去年、明確に声明を出している。「われわれの国にはアメリカの基地があるが、イランに対する攻撃には使わせない」ときっぱりとのべている。

なぜ日本にはこれができないのか? 僕は「ヤンキー、ゴーホーム」といっているわけではない。でも何かあったら、戦場になるのはここ(日本)だ。国を守るために、なぜいえないのか? それは韓国にも共通した問題だ。GCCの国々が一致団結してそのように声明したように、なぜ韓国社会とわれわれは声明できないのだろうか。アメリカがたとえ要求したとしても、「中国に対する攻撃には使わせない」となぜいえない? これを喫緊の問題としてやる必要がある。だから、僕はもし参議院議員になれたとしても「当選万歳」などとはいわない。これをやるために、その日から働くつもりだ。

〔略歴:1957年、東京都生まれ。2023年3月に東京外国語大学教授、同大学院教授(紛争予防と平和構築講座)を退官し、現在名誉教授。防衛省統合幕僚学校高級過程講師。早稲田大学卒業後のインド留学中、現地スラム街の居住権をめぐる住民運動にかかわる。国際NGO 職員として、内戦初期のシエラレオネを皮切りにアフリカ3カ国で10年間、開発援助に従事。2000年から国連職員として、インドネシアからの独立運動が起きていた東ティモールに赴き、国連PKO暫定行政府の県知事を務める。2001年からシエラレオネで国連派遣団の武装解除部長を担い、内戦終結に貢献。2003年からは日本政府特別代表としてアフガニスタンの武装解除を担当。〕

全てが正論!活躍を期待します!