(2025年5月9日付掲載)

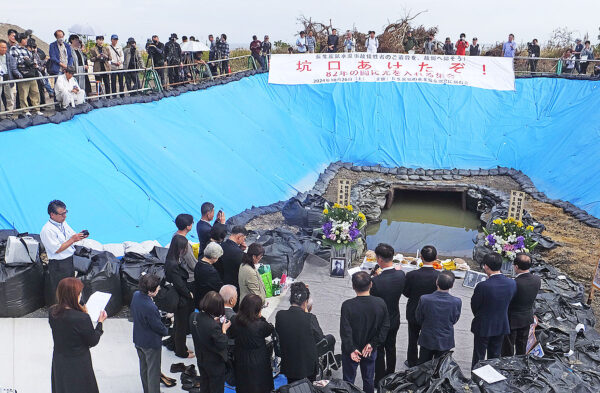

長生炭鉱の抗口前で説明を聞くフィールドワークの参加者たち(6日、宇部市床波)

宇部市床波で83年前に起きた水没事故で183人(うち136人が朝鮮人労働者)が犠牲になった長生炭鉱。犠牲者は現在も暗く冷たい海に眠ったままになっており、遺族のもとへ遺骨を返還するために日韓共同での潜水調査や調査のためのクラウドファンディングもおこなわれ注目を集めている。「こどもの日」にちなむ特別企画として6日、長生炭鉱のフィールドワーク(現地見学会)がおこなわれ、県内の小・中・高校生と保護者が現地を訪れて長生炭鉱の歴史を学んだ。案内役を務めた「長生炭鉱の水非常を歴史に刻む会」の井上洋子共同代表が参加者に語った内容(要旨)を紹介する。

◇ ◇

パネルの前で説明する井上代表

宇部市は炭鉱で栄えた町で、海底炭鉱だった宇部炭田には複数の炭鉱があった。大きな炭鉱は東見初炭鉱と沖ノ山炭鉱で、3番目に大きかったのが長生炭鉱だ。全体で年間100万㌧をこえる石炭を出していて、そのうち長生炭鉱は15万㌧ぐらいだった。長生炭鉱の特徴は、東見初や沖ノ山炭鉱よりも一番先に電気化されたことだ。トロッコが24時間エンドレスで回って動いている状態で、石炭を積んだトロッコが電動で運ばれ、またすぐに戻ってくるので、掘る人がもっと掘らないといけなくなる。電気化されたことで働く人にとっては休む暇もない、とても過酷な労働状況となっていた。

長生炭鉱は浅い所を掘っていたので坑道は常に水漏れしていた。東見初炭鉱は海底から地下80㍍ぐらいの深さだったが、長生炭鉱は37㍍しかないうえ、さらに海面に近い部分に石炭の層があったので上へ上へと掘っていった。「海底下第四紀層が7㍍しかない場合は、第三紀層の厚さは40㍍以上なければならない」と鉱山法で禁止されていた所を掘っていたのだが、そもそも許可されたこと自体が間違いだった。

なぜそこまでして無理をしたのかというと、当時は、石炭がなければ戦争ができなかった。石炭産業は国策としてなくてはならないものとして国が決めていた。長生炭鉱も石炭の供出量が決められていた。

浅い所は恐ろしいし危険だから募集をかけても人は来ない。機械化されたのに人が足りない状態で、さらに日本人は戦争で兵隊にとられて働く人がいなかったため、会社は朝鮮半島からたくさんの人を連れてきた。

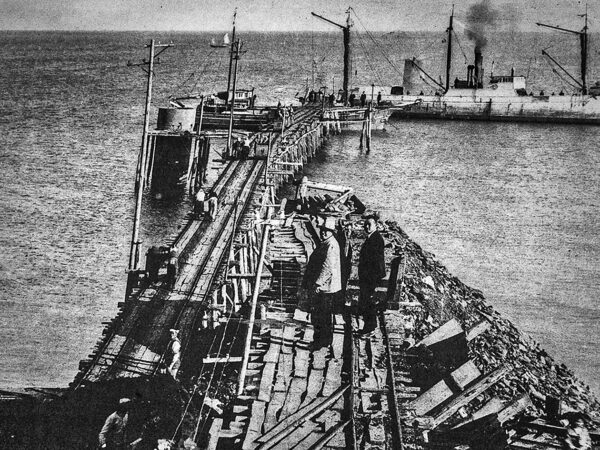

長生炭鉱の沖は遠浅なので、陸地から桟橋をつくり、掘った石炭を小船に乗せ、沖に停泊しているタンカーに乗せかえていた。ここには宇部線が通っているが実は「長生炭鉱駅」というのがあった。炭鉱を経営していた人たちが石炭を運ぶために引いた線路で、鉄道を引いてみたものの経費がかかりすぎて結局海からの運送に戻ったといわれている。長生炭鉱が1942年2月3日に水没したため、事故後の5月に駅はなくなった。

長生炭鉱事故は「人災」

長生炭鉱の石炭積み出し桟橋(1933年3月ごろ、「刻む会」提供)

長生炭鉱事故は、「人災」だった。何日も前から水漏れしており、会社は補修をしながら石炭を掘っていた。事務員が常に2人、危ないからと坑内の様子を見るためについていた。前年の11月にも大水が出ており、このときは休みにして補修している。2月の事故は同じ箇所で起こった。

事故の日も会社側は電気技師に臨時の電話を取り付けろと指示を出していた。電話で連絡が来たときには手遅れなことぐらい会社はわかっていただろうが、目標の石炭量を供出しなければならないので強行した。電気技師の証言では、その日、電話を取り付けた後、事務所でたばこを一服しようとしたらドカーンとなったという。

坑道内の補強のため2㌔㍍先まで材木を運んでいた朝鮮人労働者は、2往復してふり返って見たら、柱がくの字に曲がっている。「危ない!」と思った瞬間、落盤したので走って逃げた。気づいたのが1㌔㍍地点だったので助かった。

もう1人、2㌔㍍先にいて助かった人がいる。現場からトロッコが走る電車坑道まで逃げてきたが、すでに坑員たちでごった返し身動きがとれないので、とっさに自分は助からないと思い、昔の古い坑道に向かった。そこは水漏れで閉鎖していた坑道で、便所代わりにしていた汚い所だったので誰も行かない。古い坑道と新しい坑道には10~15㍍ぐらいの連絡通路があったので、途中から本坑道に出ると、水が溜まっていたので泳いで渡り、上から下りていたロープにつかまって上げてもらった。

その人は人がいっぱいで誰かを踏みつけて逃げ、服を着ていたら引っ張られるので、自分は全部脱いで素っ裸で逃げたという。つまり、ここにはいっぱい人が集まっていたということだ。それは坑内で一番低い所のポンプ室がある所で、普段は溜まった水を沖のピーヤ(排気・配水筒)から排出していた。だが排水ポンプが故障して大量の水が溜まっており、そこで人々は足止めされてしまった。私たちが捜索しているのは、沖のピーヤから近いポンプ室があったこの場所で、そこまで行けば必ずご遺骨はあるだろうと想像している。

電気技師が逃げるときに、「俺は監督だから!」と入っていく人がいた。「やめとけー!」と止めたが「俺は責任がある」と入っていったのが日本人の責任者で、戻れなかった。もう一人は、兄を助けるために入っていった朝鮮人の弟さんで兄弟ともに亡くなった。つまり、もし水が上がってくるのがわかれば戻っただろうが、逃げ切れないほど水の勢いが強かったことがうかがえる。坑口から入っていった人で2人犠牲者が出た。

水が上がってくるのを恐れた会社は、その日のうちに松の板で坑口を閉めてしまった。閉めてしまったので坑口前は暴動状態になった。「まだ中で生きてるんじゃないか!」「なんで閉めてしまうんだ!」と家族や関係者たちで大騒ぎとなり、翌日の2月4日事件になる。会社に行って「開けろ、開けろ!」と抗議する人、200人近い人たちが坑内に閉じ込められたままなのだから坑口前は騒乱状態となり、特高警察が来て発砲があり、4人死んだのではないかとまでいわれている。

この事故は、会社が決断すれば止められたはずで、何度もそのきっかけはあったはずだが、国から絶対命令の石炭供出があったので何があってもやろうとして犠牲にあった。だから人災であり、人の責任で起こった事故だということがいえる。

朝鮮半島から来た人たち

長生炭鉱のピーヤ(排気・排水筒)前で説明を受ける参加者(6日)

長生炭鉱の水没事故では183人が亡くなっているが、そのうち136人が朝鮮半島から来た人たちだ。136人のうち10代が4人、30歳までが80人。ほとんど若い人たちで、強制連行で連れてこられた人たちだった。残りの人たちは前から来ていた人たちで、家族もいて子どもが学校に通っている人たちもいた。

会社側の資料の中に「合宿所」というのがある。寮ともいわれていたが、実際は強制的に連れてこられた人たちが入れられた「収容所」であった。3・6㍍の壁に囲まれ、出口は1カ所しかなくピストルを持った憲兵がいたとの証言がある。働くこと以外は出られなかった。そこに閉じ込められて、炭鉱を行ったり来たりする生活をしていた。

1970年代に収容所の中を見たという人の話では、通路があって壁にはハングルで「おなかがすいた」「母さん会いたいよ」と書いてあったという。他にも「集団渡航鮮人有付記録」という会社の労務日誌のようなものが残っていた。鮮人は朝鮮人のことで、「朝」は朝廷といって天皇と同列になるから使ってはいけないというので鮮人という言葉を使っていた。有付というのは仕事に就かせる炭鉱の専門用語で、会社側の鉱務課が記録していた。それには強制連行されてきた人のことが記録されており、連れてこられた人たちは番号で書かれていたこともわかった。

その記録の中に、「入所式前逃げ去り13名」とある。つまり仕事を始める前に逃げてしまったということだ。1939年から始まった「募集」は、やがて「斡旋」「徴用」とだんだん連れてくる形態が厳しくなっていくのだが、長生炭鉱は最初の「募集」の段階から強制性があった。自由意志で来たのなら逃げることはないが、仕事を始める前に一目散に逃げていた。

第1回目が1939年の10月で、230人来ているが17人逃げた。そのうち2人が運悪く捕まった。騒動のどさくさにまた24人が逃げて行った。第1回目でこんなに人が逃げたということは、いかにこの炭鉱が危ない所かということが来た人たちにはわかったのだろう。この記録は特別高等警察の月報に残っている。

長生炭鉱では創氏名が使われていた。だが創氏改名するときに、朝鮮人は自分の名前を変えることに抵抗した。支配する側も下の名前まで変えたら朝鮮人が誰かわからなくなるので、不利とみて名前までは変えず朝鮮名が使われている。

遺骨発掘返還めざし運動

刻む会がこうした事実を追悼碑に刻むため、35年前頃に韓国の遺族に手紙を書いた。118通手紙を出して17通返ってきた。韓国では翌年に57人の遺族が集まって韓国遺族会が結成された。そのとき刻む会は27人しかいなかったのだが、韓国はそれだけ人が集まった。その次の年から日本の追悼式に参加するようになった。犠牲者136人のうち80人が韓国の大邱市出身者だった。

この手紙を出したのは事故から50年後だったが、手紙で初めて父親が死んだことを知った遺族もいた。会社は死亡事実を家族には知らせていなかったということだ。ところが昨年、韓国に行ったとき除籍簿をとってもらったら、そこには死亡したことが書かれていた。会社側の人間が事故から半年後に死亡届を行政に出していた。その村にいる遺族にはなにも知らせずに酷い話だ。それぐらい冷たい会社だったということだ。

遺族の中には、70年後に父親の位牌を西光寺で見つけたという娘さんがいた。父親が日本の広島あたりの炭鉱に行ったという情報しかわからなかったのを自力で探し出した。その方も2、3年前に亡くなられた。

会は追悼碑を建てたのち、韓国遺族の思いをくんで2014年から遺骨発掘返還という新たな目標を掲げて現在にいたる。国が調査を拒み交渉しても動こうとしないため、「遺骨がどこにあるのか自分たちが掘って国に示そうじゃないか」ということを会で決め2015年に電気探査をおこなった。そのときに今回見つかった坑口のだいたいの位置がわかった。

その後も国との交渉を続けてきたが、らちがあかず、「市民の手で開けるしかないぞ」となって、去年の2月に坑口開けるぞ集会をおこなった。誰の土地なのかわからないのに掘るわけにはいかないということでまずは調査し、宇部市の土地になるはずの土地だということがわかったので、80、90歳になる遺族が生きているうちに遺骨を返したい、緊急性があるので掘らしてもらうことを市に文章で伝え、クラウドファンディングで資金集めをおこなった。

そして掘りあてた坑口は、地下4㍍に埋められていた。83年前のまま松の板で塞がれていた。私たちはコンクリートで大きく固められた入り口を想像していたが、縦が1・6㍍、横が2・2㍍しかない小さいものだった。片側にトロッコ、そして人がすれ違う程度。伊左治さんが手を挙げてくれたことで、調査が前進した。潜ってみたら中が崩れて坑道からは進めない状況もわかった。そして6月には沖のピーヤからの潜水調査が始まる。必ず遺骨を見つけて国を動かしていきたい。

82年ぶりに坑口が発掘された長生炭鉱(2024年10月26日、山口県宇部市)