(2025年5月12日付掲載)

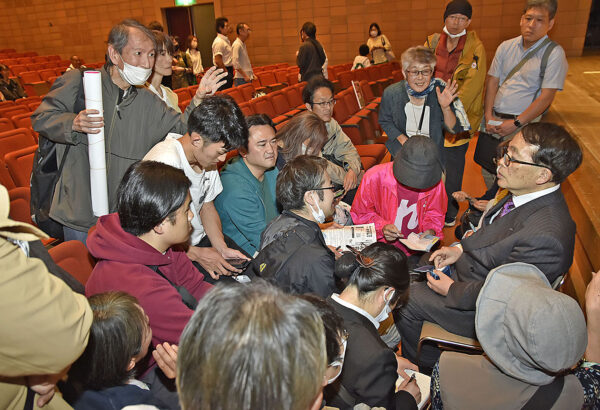

400人以上が詰めかけた「ごはん会議」in相模原(5月10日、神奈川県)

千葉市での「ごはん会議」も満席となり第2会場が用意された(9日)

れいわ新選組は9日と10日、東京大学大学院特任教授の鈴木宣弘氏を講師に招いた「ごはん会議」を千葉県千葉市と神奈川県相模原市で開催した。2月に開始したごはん会議は、全国21カ所で開催を予定しており、今回は17、18カ所目。この間、日本全国でコメ不足と価格高騰が深刻化し、生産者と消費者の間で日本の食料安全保障崩壊の危機が迫っていることへの問題意識が拡大してきた。会場では農業の危機的状況を招いた農政の問題点を鋭く追及する意見があいつぐとともに、食料と農業の問題を入口に、あらゆる分野で末端から切り捨てていく日本の政治のあり方を問う議論が熱を帯びた。

コメの価格下がらぬ本当の理由

千葉市でのごはん会議は、当初予定していた会場が予想を上回り満席となった。そのため急遽近隣の施設にリモート会場を用意し、2会場で約230人が集まった。

相模原市では、400人の会場を用意していたが、開場前から参加者が詰めかけ、施設の外まで長蛇の列が続いた。参加者は440人にのぼった。

千葉や神奈川では、れいわ新選組の地方議員や推薦議員が増えており、ボランティアメンバーなども含め組織的に事前の宣伝活動などを展開してきた。7月に予定されている参議院選に向けた熱も高まっており、相模原会場では参院選神奈川選挙区で立候補を予定している三好諒氏も登壇して挨拶し、選挙に向けた意気込みをのべた。

講演に先立ち、れいわ新選組の食料安全保障本部長・多ケ谷亮衆議院議員は、「私は生まれも育ちも東京都新宿区だ。農家の実情など知らず、とくにコメ農家は国からの補助金がジャブジャブ入って優遇されていると思い込んでいた。だが今から9年前に千葉県茂原市に移り住んだときに、農家の人たちから実はそうではないということを聞き衝撃を受け、その時から農業に興味を持ち、食の安全保障を訴え、勉強もしてきた。その後2021年にれいわ新選組の議員として国会に初登院して以来、農家やライスセンター回りをするなど、農家のみなさんと一緒に千葉の外房地域で活動している。政府は次の5年間で、現在38%の食料自給率を45%に引き上げるという計画を示している。国家として危機的な感覚がまるでない。そんな目標だけ示しても、農家に対してカネも出さずに実現できるわけがない。かつて5兆円あった農業予算は2兆円まで減らされている。これをとり戻すために、今日集まったみなさん一人一人の声で大きなうねりを作っていきたい」と呼びかけた。

講師の鈴木宣弘氏は、全国で問題になっているコメ不足や価格高騰など、「食料安全保障崩壊の本質」として、日本がアメリカの余剰農産物の最終処分場となっている隷属関係や、日本の自動車産業の利益のために農産物関税を次々と撤廃して食と農を差し出す「生け贄政策」、目先の農水予算削減しか考えていない財政政策があると指摘。その結果、食料の輸入が増加して国内の農業が縮小し、自給率が低下してきた問題について詳しく解説した。

また、現在のコメ騒動をめぐる政府対応や、備蓄米を放出しても価格が一向に下がらない問題など、リアルタイムで動いている問題もテーマに、日本の農政および農業現場の現状について提起した。以下、講演内容の一部を紹介する。

鈴木宣弘教授の指摘 農業「生け贄」では国滅ぶ

鈴木宣弘教授

戦後から現在にかけての日本は、アメリカの占領政策の一環で、「日本人の食生活を改善させる」という名目の下、アメリカの農産物に依存しないと生きていけない従属構造を固定化させる政策に晒されてきた。これによって、コメの消費が減り、“コメが余っている”といわれ減反政策をやらざるを得ない状況となった。それが今回の令和のコメ騒動の根本原因になっている。

一方、日本政府もアメリカを喜ばせるために食料・農業を生け贄として差し出すことで、自動車輸出等でもうける方向に舵を切った。「食料などいつでも安く輸入すればいい」というスタンスで、彼らにとってはそれこそが日本の経済発展であり、食料安全保障だという理屈になっている。

予算の問題も大きい。旧大蔵省と財務省の農水予算の推移を見てみると、1970年時点で農水予算は防衛費の2倍近い約1兆円あり、総予算に占める割合は約12%だった。だが50年以上経過した2023年の農業予算は、予算額こそ約2兆円あるが、総予算に占める割合はわずか1・8%で実質減らされている。食料を生み出す農業なくして国民の命は守れない。それなのに農業予算がこれほど歪に減らされている。さらに政府は今、この予算をもっと減らそうとしている。

こんな状態で、私たちは世界情勢の悪化に耐えられるのだろうか。今こそ食料自給率を上げるためにコメを増産しなければならない。今ある日本の水田をフル活用すれば、現在の年間生産量700万㌧を、1300万㌧まで増産できる。このコメを政府がしっかりお金を出して備蓄しなければならない。仮に3兆円かかったとしても、いざというときに国民の命を守るのが「国防」だというのなら、食料問題こそが国防の1丁目1番地だ。そういう議論が足りない。

日本の食料自給率は38%といわれている。しかし、海外からの輸入肥料に依存しているため、輸入が止まれば、せいぜい22%くらいしか自給できない。また、種も海外に九割依存する流れが進んでおり、それらを考慮すると、実質自給率は最悪9・2%しかない。恐るべき状況だ。

さらに追い打ちをかけるような試算を、アメリカのラトガース大学が発表している。局地的な核戦争により、15㌔㌧の核兵器100発が使用され、500万㌧の粉じんが発生した場合、直接的な被ばくによる死者は2700万人にのぼる。一方、「核の冬」による食料生産の減少と物流停止による2年後の餓死者は、世界全体で2億5500万人にのぼる。さらに衝撃的なのが、食料自給率の低い日本では7200万人が餓死するといい、これは日本の人口の6割、世界の餓死者の3割を占める。この試算のなかで想定された核戦争とは、インドとパキスタンの間での戦争であり、今まさに危険な兆候にある。「そんなバカな」といいたいかもしれないが、この試算でもまだ過小評価といっていいほど日本の自給率は壊滅的だ。

今回のコメ騒動の原因は、日本のコメの生産が減りすぎていることにある。

それでも政府は「足りないなら輸入すれば良い」といっている。国は根本的な農業政策の誤りによって生産量が足りていないということを絶対に認めず、「流通がどこかに隠している」といい続けている。3月時点でコメの民間在庫は179万㌧といわれている。毎月60万㌧ずつ消費するとすれば、あと3カ月しか持たないので、7月、8月には足りなくなる危険性がある。

備蓄米の放出量は現時点で31万㌧で、あと2カ月で毎月10万㌧ずつ出しても50万㌧にしかならない。このままでは端境期(前年産米と入れ替わって新米が市場に出ようとする頃)を乗り切れるかという状況だ。

今年の作付けはまだ始まったばかりだが、すでに農家との買い付け契約が進んでいる。その契約もJAと民間とのせめぎ合いになっており、60㌔当り2万5000円くらいになると見られている。小売価格は5㌔で4200円くらいになるだろう。つまりこのままでは今年産のコメの価格は下がらない。備蓄米放出分は3500円くらいで売られるとしても、それが大勢を占める状況にはならない。これでは焼け石に水で、全体の価格を引き下げる効果は薄い。

唯一、米価が下がる可能性があるとすれば、輸入米の増加だ。しかし増産をせずにカルロース米(カリフォルニア産米)などの輸入米を増やすのであれば、今苦しんでいるコメ農家が「いい加減にしろ」とさらに離れてしまい、唯一自給を保ってきたコメさえも生産体制が崩壊してしまう。そして輸入が止まったら日本人の食べ物は本当になくなるという恐るべき状況が現実のものとなる。

今回のコメ騒動で、30年前の米価にようやく戻り、農家のみなさんはまだ赤字ではあるがひと息つける状態になった。1990年の小売米価は4900円なので、消費者にとっても米価は30年前に戻ったといえる。もともとみなさんが当たり前に支払っていた額に戻っただけなのに、なぜこれほど苦しいのだろうか。急激に値上がりしたということも当然あるが、30年前に比べて国民の所得が大きく減っていることが大きな問題だ。所得の中央値は200万近く減少し、国民はどんどん貧しくされてしまった。

農家と国民の両方がこれだけ貧しくなっているという日本社会の根本的な問題が、今回のコメ騒動で改めて浮き彫りになっている。今こそ政府が国民を救わなければならないのに、財政当局は「予算をどう削るか」しか考えておらず、まさに亡国の財政政策だ。

参加者との質疑応答 輸入拡大では危機加速

鈴木氏の講演の後、質疑応答をおこなった。参加者からは、政府が備蓄米を放出しても一向に米価が下がらない問題や、今後コメを増産し、食料自給を保っていくためにはどうすれば良いのかなど、現状を変革して日本の食料安全保障強化を実現するための意見や質問があいついだ。以下、会場での質疑の要旨を紹介する。

質問(千葉) 知り合いの農協職員が「備蓄米を入札によって放出するのはおかしい。米価を安くしないといけないのに、入札すれば価格がつり上がってしまう」「備蓄米の購入代金と、放出のさいの落札価格との差額について、調査権を持っている国会議員に調べてほしい」といっていた。内部にいる人たちでさえ、今の国のやり方はおかしいと怒っている。入札によって備蓄米を放出する必要があったのか。

鈴木 需給のひっ迫状況を改善するために放出するのに、入札によって高い価格で放出してしまえば市場の価格を下げる効果はなくなるに決まっている。どう考えてもおかしい。

八幡愛(衆議院議員)なぜわざわざ価格が高くなる入札という方法で備蓄米の放出をおこなったのかや、購入価格との差額について、国会の農水委員会でもしっかり追及していきたい。

質問(千葉) なぜ政府備蓄米を国は買い戻さなければならないのか。

鈴木 政府は「コメは足りている」といい続けている。政府からすると「コメが足りているのになぜ放出しないといけないのか」という理屈なのだ。悪いのはコメを隠している流通の側であり、あくまで備蓄米の放出はその流通を改善するための一時的な措置にすぎず、むしろ余計なコメを市場に出したままにしていてはいけないから、もう一度買い戻すということだ。今必要なのはコメの量を増やすことなのに、買い戻してしまえば流通量は変わらず、備蓄米放出による効果を薄れさせてしまう。とにかく政府が「コメは足りている」といいたいがための理屈づけのための買い戻しだ。

質問(千葉) 農家の平均年齢が70歳近くなって高齢化が進んでいる。若い世代に農家の魅力を伝え、担い手を増やさないといけないが、農家はきついとか、大変というイメージがある。今後どうすれば若手農家を増やしていけるだろうか。

鈴木 農業が大変だというイメージよりも、どれほどのやりがいがあるのか発信していくことも重要だと思う。農業をやりたいという若者は実際には増えているのだが、そうした人たちが農業に定着できるような受け入れの仕組みが不十分だ。就農希望者のうち、有機農業や自然栽培に興味があるという人も多い。しかし農地や技術、資金、機械、販路がなければ途中で挫折してしまう。

そこで、茨城県の「JAやさと」では、JAが農地を提供し、技術も共有し、機械も共同利用でき、資金もまかなえるようにサポートしている。もっとも重要な販路については、6つもの生協などをはじめ多数の消費者団体と連携し、強固で安定的な関係を維持している。若者に限らず農業をやりたいという人たちをしっかり支え、自立させるための仕組みを構築し、成功している。こうしたとりくみを農協だけでなく自治体レベルでやろうと思えばできる。

京都の亀岡市では、市が農業機械の共同利用を支援しており、中古の機械を集めて、市内のいくつかの場所にステーションを作り、そこから農家のみんながレンタルできるような仕組みを作っている。

質問(相模原) 最近、X(旧ツイッター)を見ていると、アメリカや台湾に住んでいる人が「最近急に店頭に日本のコメが並ぶようになった」と投稿しており、しかも日本円にすると5㌔当り2000円くらいで販売されている。なぜ日本でこんなに高いのに海外で安く売られているのか。誰がなんのために海外への輸出を進めているのか。もう日本から食料をなくしてわざと「緊急事態」を演出しているのではないかとさえ思えてくる。

鈴木 輸出しているコメの方が安い要因は、国内でコメが不足しているにもかかわらず、国内の主食向けの生産には補助金がなく、一方で輸出向けには10㌃当り4万円の補助が出るからだ。補助金により輸出米は60㌔当り5000円安くなるため、国内で5㌔当り4000円を超えるようなコメでも、輸出ではちょうど2500円くらいに価格が引き下げられる。わざと輸出米を値下げさせているということの結果があらわれている。非常に矛盾した状況だ。日本国内のコメが不足しており増産すべきなのに、輸出向けに補助金を出すことによって、農家が輸出米生産にシフトさせられるような状況になっている。

だが輸出によってもうかるのは農家ではなく、輸出に関わる業者が補助金によって利益を得られる仕組みになっている。

質問 講演資料のなかで、ウルグアイラウンド(世界貿易上の障壁撤廃と、貿易自由化・多角的貿易を促進するための多国間通商交渉)以後の米価の推移についてのグラフで、「政府買入価格」と、「自主流通米価格」の線だけが2010年で途切れているのはなぜか。

鈴木 線が途切れているのは、政府によるコメの買い入れがなくなったためだ。もっと前は政府が全量買い上げしていたが、途中から自主流通米ということで、民間流通米が出回るようになりシェアを伸ばしていった。それ以降、完全に流通の自由化がおこなわれた。これにより、グラフ内の二つの項目もそれぞれ途切れている。

グラフ内ではその後のコメの価格推移を、民間で決まる「相対取引価格」によって示している。こうした変化のなかで、コメの価格は乱高下しながらも、どんどん買い叩かれる傾向が強まってきた。取引交渉力が強い大手スーパー等の小売店の力でコメの価格も引き下げられたのだ。

質問(相模原) 鈴木先生は、「農協は共販の機能があり重要」というが、一方で、世間には「農協がコメを3割高の価格で買いとるので、消費者が高いコメを買わなければならなくなっている」という反対の意見もある。この問題をどのように見ればいいのか。

鈴木 今、コメは集荷競争になっている。業者は足りなくなる前にとにかく早く買おうとしているからだ。本来なら8月くらいに買い始めるのだが、今年はすでに田植えの段階から民間業者が動き出しており、60㌔当り約2万5000円という高い価格で買い付けをおこなっている。

農協も農家からできるだけ集荷して販売しなければならない立場だが、このままではどんどん民間業者にコメが流れてしまう。

高値を提示する民間の買い入れが増えることによって米価が高騰するのを避けつつ、農家の所得も確保しながら販売しなければならないなかで、農協も民間の業者と近い値段で買い入れするしかない状況になっている。

農協が、農家と消費者が折り合える価格をどのように形成していくかが問われている。農協が価格をつり上げようとしている訳ではない。そもそもこれほど集荷競争が激化している根本原因は、国がコメを作るなといってきたことによって生産量が減り、コメが不足していることにある。

参加者の声 生産者守る政治が必要

会議後に鈴木氏を囲んで意見を交流し合う参加者たち(神奈川)

ごはん会議の参加者は、表面化している食や農の実情を切り口に、農業の危機を招いた政治のあり方に目を向けていた。また、そこから農業に限らず現在の日本社会にまん延するさまざまな問題と結びつけて、庶民を切り捨てる日本の政治を変える必要性を語っていた。

成田市から参加した男性は、5年前までは兼業農家でコメを作っていたが、体調を崩して今は親戚に稲作を頼んでいるという。男性は「日本の農家の多くが抱えている問題が、後継者不足、若者のなり手不足だ。農家の時給は10円といわれるが、赤字とわかってコメ作りをしてきた身としては、その通りだと思う。それでも農家が稲作を継続できたのは、代々受け継いできた土地や倉庫などの設備、機械などの財産があったからだ。だから収入はなくてもその財産に守られながら、自分自身も守り抜いて受け継ぐために農業を続けてきた。だが、新規参入する農家はそうした財産がないなかで一から始めなければならず、あまりにもハードルが高すぎる。新たな担い手を支える国の農業政策を今すぐに示さなければ、手遅れになってしまう」と危惧していた。

また、「政府は田んぼ1枚ごとの面積を広げて大規模化し、効率的にコメを作れという。だがそれではだめだ。日本の農業は、平野や山間地域などさまざまな条件があり、大小の農家、専業や兼業農家があってそれぞれに役割があり、各地域独自のコミュニティが成り立ってきた。平日は仕事をしている兼業農家や、田での作業ができない高齢農家が土日に草刈りをしたり、当番制で手が行き届きにくい用水路やため池の手入れなどを担ってきた。みんなが地域のことを考えながら、自分なりにできることをやって協力してきたし、そうでないと地域は維持できない。政府はそうした営みを無視して、机上の空論で“カネを生み出すかどうか”“いかに効率的に稼げるか”という方向ばかりに目を向けて大規模化を奨励している。もっと小さな農家を大切にし、地域全体を守っていくという視点が必要だと思う」と話していた。

合併で衰退に拍車 地域全体生かす視点を

相模原市から参加した女性は「相模原市は、平成の大合併で1市4町が合併した。四町の多くが中山間地を抱える農業地域でもあり、当時から産業の衰退や人口減少などの課題があった。今になってその問題が深刻化しており、次々に学校統廃合が進み、最近では診療所の大規模な統廃合まで進んでいる。今の日本の農業の問題は、生産者を支えない国に責任がある。それと同時に、全国で大合併を進めたことによって、人口の少ない地域ほど“その他”扱いされて行政の存在が遠のき、地元の人々が地域課題に対して行政と一緒になってとりくむことが難しくなり、課題の解決が先送りされてきたことの結果でもあると思う。行政の側も国からの合併特例債で縛られた結果、どうすれば国から補助金を引っ張れる政策を打てるかという体質になっている。だから住民の暮らしや地域の産業課題などは後回しにされるし、農業の衰退はそうした問題も関わっている。もちろん、首長次第では中山間地や地場産業の活性化、少子化対策など、地域にあった政策が機能している自治体もある。それでも多くの合併市が今になって衰退しており、相模原市でも“合併しなければよかった”という人は多い」と語った。

70代の男性は、「俳優の菅原文太が、かつて沖縄県知事選の集会で“政治の役割は二つある。一つは国民を飢えさせないこと、安全な食べ物を食べさせること。もう一つは、絶対に戦争をしないこと”とスピーチした。まさに今、日本の政治に問われていることだ。政治において本質的な基本だと思う。今の政治の動向や、コメの高騰、それ以外の食品の高騰、自給率の低下など、本当に心配になることばかりだ。私のような高齢者は老い先短いが、一番心配なのは、この先も平和で、子どもや孫たちが安心・安全な食べ物を食べられるのかということだ」と話した。

また、今回参加したきっかけについて、「ポストにごはん会議のチラシが入っていて、最近よく農業問題でテレビに出ている鈴木先生の講演を聞いてみたい。ここでならテレビ以上に本音を聞けるのではないかと思って参加した。私自身、れいわ新選組は消費税を廃止したい政党だということは知っていたが、それ以外の政策はほとんど知らなかった。大事な食料問題にもしっかりとりくんでいるのはいいことだ。本来はこういうことを自民党や立憲民主党など大きな政党が先頭に立って考え、国民に知らせないといけないはずだ」と話していた。

千葉県内で特別支援教育に携わっている男性は「社会や政治全体が、人の価値を経済的価値や生産性ではかるようになっていることに疑問を呈し、“生きているだけで価値があると思える社会にする”というれいわの訴えに共感した。仕事で障害を持った児童たちやその家族と接するなかで、彼らが将来に希望を持てる社会にしたいという思いを強く持っている。今日は農業の話だったが、福祉の課題とも共通する部分が多いと感じた。今の農政は、大規模で効率的に生産できる仕組みばかりを追い求めて、そこに付随する関連産業がもうかればそれでいいという考えだということがよくわかった。一方で、他の小規模農家に対する国の支援は手薄で淘汰されていく。こんな政治をこれから先も続けていけば、真っ先に地方の産業や人々の暮らしが切り捨てられ、日本全体が衰退する。今は農業の問題点がわかりやすく浮き彫りになっているが、教育も、医療も、福祉も、みな同じように危機が迫っていると思う。このまま何も変わらなければ農業はあと五年でダメになるといわれていたが、今政治を変えなければ、日本社会そのものを立て直すことができなくなるということを身に染みて感じた」と話していた。

友人がアメリカに住んでいるという女性は「先日、友人に聞いてみると、アメリカのスーパーでは、日本産のコメが5㌔当り日本円にして3000円くらいで売られていると話していた。外国に輸出することが悪いとは思わないが、それだけ安くできるのなら、日本国内で消費されるコメに対しても政府が補助を出し、生産者と消費者の両方を守らないといけない。私はシングルマザーで娘を育ててきたが、当時でさえ一人で子どもを食わせていくのがやっとだった。今、これだけ物価が上昇して実質賃金が落ち込んでいるなかで、家庭持ちやとくにシングルマザーの人たちはどうやって生活しているのかと思うし、苦しみはよくわかる。人々の生活が苦しくなっている分、子ども食堂などの支援が増えているが、それを民間の良心任せにしている国に腹が立つ。税収は過去最高だというのに、国民が本当に求めているところに予算を投じない。国民を救う気がない。このままでは日本の将来は危ういと思うが、今日はこれほどたくさんの市民が会場に集まり、真剣に鈴木先生の話を聞いていたことに感動したし、明日の日本を生きていくための勇気をもらった」と話していた。

米国産コメが安価だと入手するのは危ないです

外食もたいへんリスクです。

危険水準のヒ素とカドミウム、市販の米から検出との報告 米健康団体

米国内で市販されている異なるブランド100以上の米のサンプルを調べたところ、

危険な水準のヒ素とカドミウムが含まれていることが分かった。

CNNに最初に公開された新たな報告で明らかになった。

「低い水準でさえ、ヒ素もカドミウムも深刻な健康被害と関連している。

糖尿病や発達の遅れ、生殖毒性、心臓病などだ」。

「幼い子どもの重金属汚染には特に懸念がある。

発達初期の暴露は知能指数(IQ)の低下や広範囲にわたる認知及び行動障害と関係するからだ」

( CNN掲載記事 https://www.cnn.co.jp/fringe/35233033.html )