(2025年5月5日付掲載)

難聴児の療育を担う下関南総合支援学校(山口県下関市)

下関市の山口県立下関南総合支援学校で難聴の乳幼児を対象におこなっていた療育(幼児教育相談)が2022年度末(2023年3月)に中断し、縮小したまま現在にいたる。中断の理由は、これまで療育を担ってきた担当教諭が定年退職を迎え後任がいないからだという、福祉や教育の在り方から考えるとありえない理由だ。保護者たちから不安や怒りの声が強く上がり、学校側がなんとか新たな体制をとったものの、中断以前と比べると今も療育の回数は減っているままだ。当時から丸2年が経過したが、根本的な解決には至っておらず、特別支援教育に携わる人々、難聴児の保護者たちからは難聴児の将来を懸念する声や、山口県の特別支援教育への姿勢を問題視する声が上がっている。難聴はいつ、誰が当事者や関係者になるかわからず、今起きている問題は、市民、県民全体の問題でもある。先天性の難聴児が育っていく教育環境が今どうなっているかの実態を関係者たちから聞きとり、記者座談会で論議した。

〇 〇

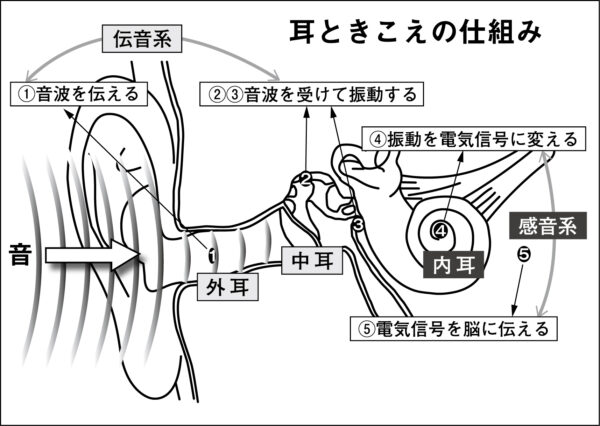

A 耳は音を集めて音波を鼓膜に伝える「外耳」と、音波を受けて振動で音波を増幅する「中耳」、音を電気信号に変え脳へ伝える「内耳」で成り立つ。このどこかが生まれつき十分機能せず、聞こえにくい状態になっているのが「先天性難聴」だ。外耳や中耳に原因がある難聴を「伝音性難聴」といい、内耳に原因がある難聴を「感音性難聴」というが、伝音性難聴は治療で回復する可能性が高いのに比べ、感音性難聴は回復の可能性はほぼなく早期発見・早期療育が不可欠だ。

下関市では毎年6~7人先天性の難聴児が生まれており、この子どもたち一人一人の難聴の程度、性格、成長スピードなどに合わせ、日常的なコミュニケーションを基礎に、言語取得と発音の訓練をしたり、聞こえ方をチェックし補聴器の装用定着に向けた調整などをおこなっているのが「療育」だ。また保護者支援として保護者が安心して子育てができるよう支援をしている。全国の特別支援学校を拠点にして支援はおこなわれており、山口県西部の療育を担っていたのが山口県立下関南総合支援学校(旧山口県立盲学校)の「聴覚障害教育センター」(以下、センター)だった。

B センターでの療育(幼児教育相談)の中断が伝えられたのが2023年3月末のことだった。当時は下関市の関係機関にも手紙が配布されており、「運営体制が整っていない状態」「今後の運営については関係機関と業務の見直しを含めて協議している」といった内容が書いてあった。要するに、センターで療育を担当してきた言語聴覚士の資格を持つ教員(以降、A先生)が定年退職となり、それを引き継ぐ教員がいない(配置がない)ため療育を中断するというものだ。

当時、3月末に学校が開いた説明会に参加した保護者は、「年度末になって、引継ぎの先生がいないから決まっていた4月から6月までの予定を一旦白紙にしてほしいといわれた。早期療育をするための早期発見のはず。療育ができないならなんのための早期発見だったのか」と語る。別の保護者は、「センターから手紙が来て、信じられないという気持ちで説明会に行った。何の前触れもなく“支援がありません”といわれてどうしていったらいいのか。難聴に関しては専門的な療育が必要だし、その部分は自分たち親がどうにかできるものではない。難聴児の親は毎日なにかを気にしていて、悩む内容も難聴の程度やその子の性格によってみんな違う。しかも急に辞められたわけではなく定年退職だ。定年は分かっていたはずで、引継ぎのために動けるはずだ。動いていないというのがどれだけ子どもたちや親にとってひどいことなのか」と怒りを語っていた。

難聴児と親の拠り所 聴覚障害教育センター

A 下関で生まれた子どもたち(先天性難聴児)がセンターで療育をうけるまでだが、出産から数日以内に産婦人科で新生児聴覚スクリーニング検査を受け、再検査、精密検査を経て「両側難聴」が確認された場合に療育に繋がるようになっている。軽度~高度の難聴児の場合、療育をおもに南総合支援学校のセンターで受けているという。山口県ではほかに県央部を山口南総合支援学校が、県東部を周南総合支援学校のセンターがおこなっている。

B 難聴児の保護者は、初めは多くが不安で押しつぶされそうになっている。保護者の親も難聴児を育てた経験はなく、「難聴に産まれてしまったのは自分のせいではないか」と自分を責めている。そんななかで「難聴はあなた(親)のせいではない」ときちんと伝えてくれる存在がいることは保護者にとって大きな支えになっている。

B 難聴児たちは、聞こえない(聞こえにくい)分、自然に任せていては獲得しにくいことが多くある。

その代表格が言葉で、言語の取得のためには聴覚障害を理解した者による意識的なかかわりが重要だ。かといって言語の取得さえできればいいというものでもない。療育では、「聞こえにくいことだけに固執せず子どもの全体的な発達を促すこと」「気持ちに寄り添った言葉がけでコミュニケーションを楽しむこと」といった、難聴の子どもと接するさいに大切にしていく視点を伝えたり、補聴器、人工内耳の装用定着に向けた検査や指導、聞くこと・話すことの指導をおこなっている。

さらに、「子ども自身が“わからない”といえること」「拠り所をつくること」「円滑な人間関係をつくること」「できないから諦めるのではなく、どうしたらできるかその方法を考えること」など、子ども自身が豊かに成長していくために子育てのなかで重視することを保護者に伝えている。

言語取得のノウハウがあればいいというものではなく、子どもも保護者も成長し、難聴があっても社会で生きていける力を確実に積み重ねている。そういうプロが現場からいなくなることで療育が途絶えるということがどういうことなのかということだ。

その後どうなったか? 23年度以降の療育

C 2023(令和5)年度からの療育がどうなったかというと、4月の療育は一度も開かれず、5月から定年退職したA先生が「非常勤」の立場で来校し療育を担当するようになった。ただ、非常勤の立場では週2日の計10時間しか勤務できない。

2022年度までは常勤でセンターにいたので、いつでも、だれでも相談に行けたし、乳幼児の療育も受けられた。しかし10時間を利用者で分けるようになるため、月2回(2021年までは週1回)あった療育は月1回だけとなった。また、一時は新規の受け入れもできなくなり、この間に療育開始時期を迎えた乳児たちがどこでどのような療育を受けているのかは行政も追えていない実態だ。年度後半からは学校内で体制をとり、A先生から療育の引継ぎをおこなっている。

2024(令和6)年度からは、A先生が「専門家」としてかかわりながら3人の教員が療育を担当してきた。ただ、この教員たちも幼児教育相談専門ではなく、担任を持っていたり、市全体の難聴児教育に関する指導・助言をおこなう「地域コーディネーター」の役割を持っているため、療育機会は月1回のままだった。学校によると、年度途中からは補聴器の業者が来校するなど業務を分担し、複数体制で子どもにかかわる体制をつくってきたという。

2025年度は、前年度の体制を踏襲し引き続き3人体制だが、昨年度に乳幼児の療育をメインで担当してきた教員が退職した。幼稚部の担当だった教員(再任用で言語聴覚士の資格を持つ)が療育の中心になっている。そして今年度も「専門家」としてA先生がかかわっている。

B 県からの常勤の教員の配置がないまま、学校内の人材で必死に立て直しをしている。利用者目線で考えると、連続して担当教員がいなくなっている。乳幼児は当然人見知りもあり、「せっかく慣れたと思ったらゼロからのスタートになって療育が進まない」と保護者が困っていたが、そのとおりだと思う。

なにより問題なのは、学校内の努力だけでなんとか体制をとっている状況なので、年度がかわるときに確定的なことが保護者に伝えられない。「来年度の療育はどうなりますか?」と聞く保護者は少なくないが、それに対してかかわる教員も「来年度のことはまだ分からないので4月になってから連絡します」という返事しかしようがない。「分からない」の中身が「担当が誰になるか分からない」ではなく、療育があるのかないのか、回数はどうなるのか、それが分からないというからどう考えても異常だ。

A 山口県としてはセンターは設置しているし、そこでおこなう教育相談については、学校側が体制をとっています、ということだろう。しかし特別支援教育の理念や、乳幼児の権利保護、教育機会の確保、乳幼児の成長・発達の支援などの視点から見たらどうだろうか。

聴覚障害教育センターの本来の役割を果たしているとはいいがたいし、難聴児療育をぞんざいに扱っているとしか思えないものだ。県教委のやり方について「一番大事な乳幼児期のフォローをなんだと思っているのか」と憤っている教育関係者は大勢いる。

中断がなぜ起きたのか 崩れる専門性

C 2022年度末からのセンターの療育体制をめぐる混乱について、福祉や教育に携わる関係者たちは「山口県が療育(幼児教育相談)に関する予算を切ったということだ」と口を揃える。当時を知る関係者は、「(2023年)2月までは後任がいるという話だった。なぜそれが一転して“後任がいない”という事態になったのか」と疑問を語っていた。当時の校長のミスではないかともいわれてきたのだが、翌年以降も幼児教育相談を専門におこなう常勤の教員の配置がないところをみると、「切った」という評価の方が正しいのかとも思う。この件に関して令和5年当時、県教委の担当者は「A先生のようなスキルを持った先生がいない」「(今は)学校の中で体制を整えている」といっていたが、あくまで体制をとるのは学校だという立場で、まるで他人事だと感じた。

B 先ほど出産から療育に繋がる流れを確認したが、先天性の難聴児にとってのよりどころはこのセンターしかない。もちろん医療機関に行ったり、補聴器に関しては業者のところにも行くが、難聴にかかわる全般の相談・支援を包括的におこない、教育的視点で支えてきたのがセンターだ。療育が中断したさいに「これまでセンターでA先生がやってきたことを一人でやるのは無理なので、今後は医療と教育を切り離して、医療は医療に任せ、センターでは教育相談だけをやっていく」ということもいわれていた。いっていることはわからなくもないが、そういう問題ではない。相談は受け付けます、補聴器は業者に任せます、治療は病院に任せます、ではないのだ。「センターが相談しかしないのであれば、先輩ママさんたちに聞いたほうがよっぽどいい」という保護者もいたが、難聴に関してこれまでセンターがなにをしてきたのかを県は理解しているのだろうかとも感じる対応だ。

A 聴覚に関しセンター的機能を果たすという本来のセンター設置の目的が変わっていないのであれば、箱だけでなく中身がともなう体制を県は責任を持って整えなければならない。ただ、一方で、「これまでのような療育ができる先生がいない」ということに関しては、聴覚障害教育の専門性喪失の問題としての危機感が現場にはある。原因としていわれているのが、山口県が2008(平成20)年に「盲学校」「聾学校」「養護学校」を五障害(視覚、聴覚、知的、肢体不自由、病弱)すべてに対応した「総合支援学校」にしたことが指摘されている。当時、推進する理由としてどのような障害をかかえていても地域の学校で学べることが中心にいわれてきたし、特殊教育からの脱却やインクルーシブ教育への流れもあったようだ。子どもたちにとって自分の生まれた地域で学べるということは大切なことであり、メリットがあった子どもたちもいる。

ただ、統合当時から懸念されていたのは、視覚障害、聴覚障害の子どもに対する教育の専門性の確保だった。この懸念に対し、当時の県教育長は「全県的に視覚障害や聴覚障害について相談・支援をおこなうためにそれぞれ教育センターを設置して引き続き専門性の確保を図る」とのべている。また多くの教員が「すべての障害に対応するため」の研修等を受けている。そしてセンターは設置されているが、専門性の確保はどうなったか。移行から17年たった今、検証しなければならない。

B この答えは教育現場では歴然としている。総合支援学校に赴任したある教員は「特別支援に関わる教員は間違いなく増えたし、支援学校に行けば特別支援に関する教員のスキルも身についていく。ただ、もともと聾学校にいた先生が聴覚障害児に関わるのを見たが、レベルが違って、にわかで手話を覚えたくらいの自分たちのような教員が関わってはいけないと感じた。視覚・聴覚の指導のスペシャリストが今いなくなっている。そのことが視覚障害、聴覚障害の子どもたちにとってよくないことは明らかだ」と話す。また「五障害対応というのも大事だが、目の見えない子どもたちが知的障害や発達障害の子どもたちと過ごすのが果たして本当にいいのか、考えてほしい。聴覚障害の子どもだって静かな環境が必要なのは明らかではないか」と話していた。

聾学校で教えてきた教員も、「聴覚に関しては“不易”の部分が崩れてしまった」と話している。医療関係者たちも山口県の学校統合に弊害を感じている。ただ、今となってはそればかりもいっておれないので、学校の形態にかかわらず専門性の確保・維持をやるべきだと話していた。

A いずれにしろ、こうした関係者に聞けば聞くほど当時から問題になっていた専門性が崩れているということがわかる。他人事のように「A先生のようなスキルをもった先生がいない」ではなく、なぜいないのか、いなくなったのかに山口県は目を向け、対策を講じなければならないだろう。山口県のように県内全域を五障害対応の特別支援学校にした都道府県が他にあるだろうか。先駆的に始めたものの、あとからどこもついてこないと現場ではもっぱら話題だ。

B 広島や福岡で療育がどのようにおこなわれているかと調べていて思ったのが、山口県のように五障害をひとくくりにした「総合支援学校」にはしていないということだ。例えば福岡では、福岡、直方、久留米、小倉にそれぞれ県立聴覚特別支援学校があって、乳幼児の教育相談がおこなわれている。広島では校名は「特別支援学校」なので分からないが、学校ごとで障害種別にわかれていて聴覚であれば広島南、尾道、呉南特別支援学校の3校になっているようだ。そしてそれぞれが聴覚に関する乳幼児の教育相談をしている。複数の障害に対応している学校もあるが、「聴覚と知的」といったもので、重複障害の子どもの実態にあった統合だと思う。五障害すべてを統合するようなことはしていない。総合支援学校の関係者たちが「山口県のような雑な統合をしているのは見たことがない」というのはそういうことだろう。現在も「聾(ろう)学校」として聴覚障害教育をおこなっている学校は全国にたくさんあるし、形ではないと思う。

C 関連して、「言語聴覚士の資格を持つ教員」については、今後は確保が厳しい状況だと関係者はいう。言語聴覚士の資格を持つ教員は今の50後半~60代以降になるが、これには理由があるそうだ。言語聴覚士が国家資格となったのは1997年だが、5年間の移行措置期間があり、国家試験制度移行前から言語聴覚士の実務経験がある教員たちが一定の条件のもとで「言語聴覚士」として登録されたという。言語聴覚士が国家資格となった今、教員がそれをとるためには一旦教職を離れて専門学校や大学で学ばなければならず、「言語聴覚士の資格を持った教員」はいなくなる一方になる。だったらなおさら、乳幼児への療育であれ、特別支援学級や通級であれ、専門の資格をもった教員たちが担ってきた教育を今後どんな体制で、どのように引き継ぐのか考えなければならない。

県外他地域の療育は? 下関の体制とは対照的

B 話を療育に戻すが、今の下関の療育体制がいかに貧困であるかは、他地域での療育を見れば明らかだ。東京での乳幼児への療育を知る機会があったのだが、まず、回数としては週1回の集団療育がある。保育園のように同じ年齢の子どもたちが集まり、遊んだり、歌ったり、踊ったり、楽しみながら療育を受けるという。子どもたちにかかわる担当者は言語聴覚士を含めて毎回3~4人いるという。こうした集団療育のほかには、3カ月に1度は個別療育がある。さらに保護者向けの講座として、月1回の手話勉強会、絵本の読み聞かせ講座、聴覚障害関連の情報提供も含めた「聞こえない方の話」など、保護者自身が難聴児を安心して育てていくことをサポートする講座がいくつもある。

それらすべてが同じ会場(ろう学校)であることも、保護者が足を運びやすく、保護者同士がつながり情報を共有しやすい環境になっているようだ。さらに夏祭りや遠足もあったり、聴覚に関するイベント(スポーツや音楽など)の案内もあり、興味があれば足を運んでみるそうだ。行くか行かないかは別として「情報が溢れている」といっていた。

A 対して現在の下関の状態は月1回の個別指導のみだし、保護者向けに手話講座などの案内もないようだ。今の時代、情報はどこからでも入る。保護者は他地域の療育の状況を調べ情報共有しているし、今の下関の療育状況に対して不十分さを感じており、子どもたちの将来を心配している。「障害の有無にかかわらず、すべての子どもが同じ環境で学び、共に育ち生きることを目指す」としているのがインクルーシブ教育で、保護者だって子どもの将来のために、できる限り他の子どもたちのなかで育てたいと思っている。「共に育ち生きていく」ことは大事なのだけれど、その段階に進むために専門的な教育が絶対的に必要なのだ。そこを抜きにしてしまえば、なにも備えさせずに放り込むだけになる。本当の意味で「共に学び、支えあう」ためには、きちんと教員や専門職を配置し療育を充実させることしかない。

B ここ十数年の間に知的障害や発達障害に関しては理解も広がってきたし、とくに発達障害に関しては教育現場でも一人一人の個性を大事にしたとりくみが社会全体で広がっている。熱心な教員もたくさんいる。「誰一人取り残さない」ためには絶対に必要なことだし、山口県はかかわる人たちの努力によって就学以降の選択肢が広がっているといわれている。

ただ、冷静に、専門性が求められる聴覚・視覚への対応や専門性の維持についてもどうなっているかを見なければならない。山口県の場合、難聴児に対しての相談・支援や早期療育の体制はどう見ても後退している。

一方で国は、「難聴児の早期発見・早期療育推進のための基本方針(2022年)」で、「早期に発見し適切な支援を受けることにより、自立した生活を送るために必要な言語・コミュニケーション手段の獲得につなげることができる」といっており、「発達段階に応じた療育を受けながら難聴児が本来持つ力も生かして、心身の健やかな成長や発達を保障することを目的に、地域差なく切れ目ない支援の実現に向け、保健・医療・福祉、教育の多職種が連携した取組を進めていくとともに、難聴児の将来を見据えた支援が重要」だといっている。山口県の今の動きはこれに反しているのではないか。「難聴の子どもたちのことをどう考えているのか聞いてみたい」と保護者たちはいっている。

C くり返すが、最大の責任は山口県にある。しかし難聴児は県内市町にいる。教育行政、福祉行政としてもこうした子どもたちや保護者の実態を把握しているはずだし、「人員配置は県の問題だ」と他人事として静観するのではなく、県全体の問題として実情や声を県に届けることが必要ではないか。

自己負担は10万円超す 必要不可欠な装具

難聴児にとって必要な補聴器や関連装具

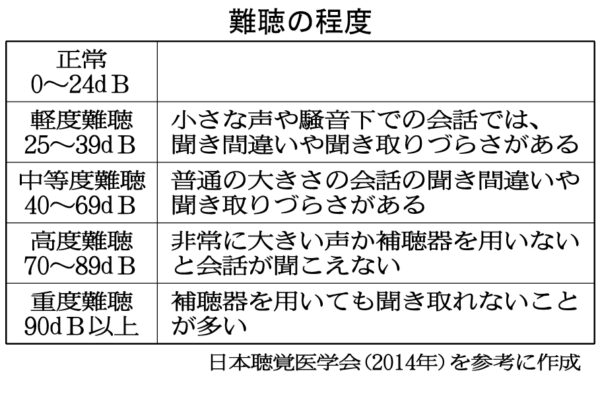

A これまでは療育の問題だったが、この問題を通じて難聴に関しては当事者だけの問題のようになっていることがいくつもある。その一つが補聴器などの難聴児が生きていくうえで必要な装具や設備だ。難聴の子どもたちの「聞こえ」を助けるための道具として、補聴器や人工内耳がある。難聴の程度としては聞こえる音の大きさを規準にした「軽度」~「重度」までのくくりになっているが、同じ程度でも聞こえる音域は一人一人違っていて、高音を苦手とする子もいれば、低音を苦手とする子もいる。この違いに合わせて一人一人にあった調整がされているのが補聴器だ。軽度でも重度でも聞こえを助けるために必要不可欠な装具だ。

B 保護者に聞いたところ、この補聴器はひとセットで10万円をこえる。身体障害者手帳を持っていればこの負担は1割になるが、軽度・中等度難聴には手帳はない。特別児童扶養手当もない。山口県では手帳のない軽度・中等度難聴の子どもたちに対する「山口県軽度・中等度難聴児補聴器購入費等補助事業」があり、これで補聴器購入や修理にかかる費用の自己負担が3分の1に抑えられている。抑えられているといっても、補聴器だけで約4万円の自己負担だ。まず、写真を見てほしい。ひとことで「補聴器」といっても、これほどの部品が必要なのだが、このなかで助成の対象になるのは補聴器本体とイヤーモールドだけ。以前は対象だった電池も対象から外された経緯があるようで、保護者の負担を考えると補聴器装用のために必要なものとして対象を拡大する必要があるのではないか。

就学前に購入する「ロジャー」とマイク(メーカーHPより)

また、軽度・中等度難聴児の「3分の1」の負担割合についても考えものだ。例えばだが、保護者のなかで話題なのは、就学前に購入しなければならない「ロジャー」【写真】だ。これは「デジタルワイヤレス補聴援助システム」のことで、学級で授業を受けるときに、先生の声を拾い直接補聴器に送信するシステムだ。子機としてマイクもあって、学級の子どもたちが一人ずつ発表するさいなどにマイクを回せば直接声が補聴器に送信される。難聴児はざわざわした場所や離れた場所になると声を聞きとりにくい。集団のなかで学ぶためには必要不可欠な機器になるが、現状ではこれを保護者が購入している。セットで購入すると30万~40万円近くもするので、自己負担は10万円をこえることになる。保護者のなかで「入学前にロジャー代として10万円用意しておかないといけない」といわれているほどだ。

C これまでの事例としては、学校長の判断により学校に必要な備品として購入した例もあったようだ。それもありがたいことだろうが、聞いていて思ったのは、そのときの学校長の判断で高額な負担の有無が決まるのもおかしな話で、「障害の有無にかかわらず」という視点にたって、教育に必要な備品として用意すべきものだと感じる。あと、補聴器など聞こえのために必要な装具については「手帳があれば1割負担(上限有り)」「手帳がなければ3分の1負担(上限なし)」ということではなく、難聴の程度がどうであれ、保護者が安心して子どもたちを育てていけるような制度でなければいけないと思う。

維持発展が社会的責任 特別支援教育

B 療育や負担のあり方について、ある保護者は「いつ、どんなタイミングで難聴になるか分からない。自分もまさか聞こえない子が生まれてくるとは思っていなかった。突発性難聴もあるし、事故による難聴もある。いつ、誰が、どんなタイミングで難聴になるかわからない。だからこそ山口県や下関市の難聴を支える組織はちゃんとしてもらわないと困る」といっていた。なにか補助をしてくれとかいっているわけではなく、当事者になったからこそ、難聴が「だれかの問題」でないことを知っているし、子どもたちの成長過程を本気で心配し県の姿勢に不信感を募らせている。

A 特別支援教育のここ数十年の歴史を聞くと、障害を持った子どもたちに対する教育の機運が高まった時期として、1979(昭和54)年の養護学校義務化があげられていた。それまでは子どもたちは受け入れ先がないまま就学猶予されてきた時代があったが、義務化にともない、子どもたちをどのように導いていくか、どんな力をつけていくか、教師自身が必死に勉強し、互いに高めあう流れが全国で活発化してきたという。その先頭に立ってきた教員はすでに高齢だが、その教員たちとともに現場で子どもたちを育ててきた「第2期」世代が現在の60代前後だという。

数十年たって社会全体に特別支援教育の理念が広く浸透し、さまざまな制度が整っていくなかで当時の熱意も「薄まってきた」といわれている。それは同時に、これまで培ってきた知見をどう受け継ぎ発展させていくかという、難聴に限らず、特別支援教育全体の大きな課題のようだ。もっといえば、早い時期から社会福祉の在り方について社会に問い、障害者の自己実現のためにたたかってきた多くの先人たちがいる。今の障害者(児)にかかわる制度もそうした努力のなかで創設され、年月を経て改善されてきたものであるだろうし、今後それを維持・発展させていくのも今を生きる大人の責任だ。ましてや大人の都合で権利侵害をしていいはずがない。

B 難聴を持って生まれる子どもたち一人一人が、持っている力を十分に発揮しのびのびと成長できることを保護者をはじめ多くの人々が願っている。そしてそのように育っていける環境が整っているかどうか注目している。山口県教育委員会として難聴児の療育に対し責任ある体制をとることが急がれると同時に、特別支援教育について、どこが充実しどこが不足しているのか、もっと多角的な視点で教育現場で議論されるべきだと思う。