(2025年6月9日、11日付掲載)

「今こそ日本の食と農を守ろう」緊急集会(5日、東京・参議院議員会館)

令和の百姓一揆実行委員会、日本の種子(たね)を守る会、JA有志連合が5日に開催した「今こそ日本の食と農を守ろう緊急集会」では、生産者や学者があいついで発言し、食料自給率を高める農業政策への転換を目指して意見が交わされた。そのうち、JA常陸組合長で日本の種子(たね)を守る会会長の秋山豊氏、静岡県のコメ農家の藤松泰通氏、愛知学院大学の関根佳恵教授(農業経済学)による発言・報告の要旨を紹介する。

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

・作況も把握せず、減反(転作)続ける農政が招いたコメ不足

JA常陸組合長・日本の種子を守る会会長 秋山豊

秋山豊氏

農家はいまだに転作をしている。市町村によって割合は違うが、私の市では35%の水田をつぶし、麦や大豆などをつくっている。それを消費者は知らず、「まだ転作やってるんですか?」と聞かれることに驚いた。まずそのことを報告する。

今、国は転作率を示さず、必要な供給量と需要量を示すようになっている。すると茨城県農業再生協議会が自主的に「○○市ではいくらつくってください」と希望する生産量を示す。それに従って市町村の協議会が「秋山豊さんは4㌧つくってください」とはっきりした数字が来る。田んぼは4・5㌧分あるから「0・5㌧転作してください」と。転作率は35%だ。最近は「水田活用対策」ともいうが、「減反」がまだ続いている。私が就職したころからなので50年だ。

地元の水田再生協議会で会長をしている私は、2月の総会で「コメの需要が毎年20万㌧、3%減少しているから、米価を下げないために転作に協力してください」と挨拶した。続けて「コメがこんなに足りなくて価格が上がっているのに前年比1%の緩和でいいですか」と、同席していた国の出先機関の職員に聞いたが、彼は沈黙していた。昨年9月から米価が高騰して倍になっているなかで今年2月に出たのは「転作率1%緩和」だった。私は10%以上緩和するのかと思っていた。私が住む地元市の転作率は令和七年は34%だ。もし政府がすべてコメをつくっていいというと、34%分のコメが出てくることになる。その場合は米価が暴落するだろう。転作を来年度以降、撤廃するのか、制度を見直してやるかどうかという問題がある。

生産者米価は令和3年の60㌔1万100円が、令和6年には同2万4000円になった。ざっくり5㌔精米に換算すると農家は2300円しかもらっていない。しかし、茨城コシヒカリは店頭で5㌔4500円、4800円になっている。農家が受けとっているのは約半分だ。

流通過程にいるJAの手数料は250円程度。全農は600円ほどで、精米、加工、運送、仲卸、小売までの流通過程のもろもろの経費は、おおよそ5㌔当り1000円だ。だから生産者米価5㌔2300円+1000円の3300円くらいが妥当な精米価格だ。ところが4300円ほどと1000円ほど高い水準になっている。

なぜこれほど高騰したのか? レストランやコンビニなど大手のチェーン店は9月ごろに翌年8月分まで契約し、1年分を押さえる。9、10月で5~6割のコメは契約済みになり、残った4割ほどのコメがやりとりされる。昨年9月には流通するコメがなくなってスポット米に殺到し、仲卸の卸価格が2万2000円に跳ね上がった。その後、毎月1000円、2000円ずつ上がり、今4万円になっている。現在ほとんど浮いているコメはない状態だ。コシヒカリ以外のコメで4万円など、考えられないような価格になっている。こんなことをしていたら生産者も消費者も、小売店もおかしくなってしまう。そのような状況が去年から発生している。

なぜ価格が高騰したか

米穀店の倉庫。米不足により卸業者からの入荷が大幅に減少した

一点は異常高温障害だ。令和5年産は、7月までは平年作だったが、8月に入って35度以上の猛暑日が続いた。茨城では8月10日前後が出穂だ。出穂したとたんに高温にあい、夜眠れずにデンプン分が実にいかず、未熟粒、乳白米が激増した。9月10日以後、稲刈りをしてみると、一等米比率が50%に下がるほどの障害を受けた。新潟は一等米がゼロに近かったという。

このような作柄で、コメの実入りが悪く、精米したさいの歩留りが平年の90%から84%へと6%低下し、約41万㌧流通量が低下するという問題が発生していた。同じ状況が令和6年産もあったが、一昨年よりは被害が少なく、一等米比率はうちで65%まで回復した。これが今回のコメ不足の原因だ。

農水省の作況は一昨年も昨年も101で「平年作」だった。だが現場では、一等米率が5割、新潟ではかつてない品質不良で、山形、秋田では水害が発生し、「平年作なんてあり得ない」とみんなでいっていた。作況調査は玄米までで、精米の部分は計算に入らない。JA常陸でも、たしかに玄米で割り出すと101になるが、精米すると歩留率が令和5年産で83・8%だった。通常9割残るので、約6%の減収になる。しかし、農水省はそこを計算しないため「平年作」といい、それにもとづいて翌年の転作を決定する。だから翌年の減反は4%ほどしか下げられなかった。そこで大きな狂いが出た。今年もこれだけ不足しているにもかかわらず減反率を2%しか下げていない。

他方で、需要については物価高のなかでのコメへのシフト、インバウンド需要などで7%、政府発表で21万㌧増加した。合計で政府見通しに比べ62万㌧の差が生じていた。南海トラフ地震警報でみんなが多めにストックし、投機にともなう買いだめ需要も入ったこともあるだろう。

この結果、期末(令和6年6月末)の在庫は115万㌧となり、適正在庫の180万㌧に対し65万㌧不足となった。1カ月の需要が約60万㌧なので、2カ月分に足りないくらいの量だ。7~9月の端境期、需給はギリギリとなった。

8月にはスーパーの棚からコメが消え、大阪府知事が備蓄米の放出を要請したが、政府は「新米が出れば解消する」といって対応しなかった。あの判断が決定的に悪かった。その結果、60㌔1万6000円だったコメ卸の相対価格が9月に跳ね上がり、今日までコメ騒動が続いている。

政府は令和6年産の転作を22万㌧、全国平均で3・3%緩和した。しかし、現場では耕作放棄地となった転作田やすでに固定した麦、大豆などは食用米に復田できず、生産量は前年より18㌧しか増えなかった。

現在、6月末の在庫が62万㌧しか残っていないと試算している。7~9月を乗り切る最低の在庫180万㌧(1カ月60万㌧)に対し、118万㌧の不足となっている【表①】。

政府が3月以降に緊急放出した備蓄米計約60万㌧が出回っても絶対量は57万㌧足りない。追加の備蓄米36万㌧、民間輸入米が5万㌧(月約1万㌧)見込まれているが、7~9月期の絶対的不足は解消できていない。9月には大手の買い付けも始まるので長期米価は下がらないことも予想され、「下がっても1000円、2000円」ともいわれている。今、新米の現場の買い付けが60㌔2万5000~6000円で動いており、来年6、7月まで米価はあまり下がらないだろうという状況にある。

適正な生産者米価とは

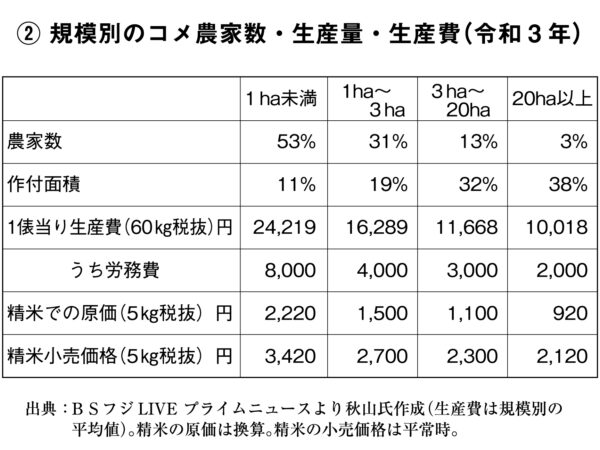

国内には1㌶未満の農家が全体の53%いる。その一俵当りの生産費は2万4219円だ【表②】。この生産者米価なら全農家が生き残ることができる。しかし、それでは精米小売価格が税抜きで3420円(税込み3700円)になる。消費者から見れば3000円台前半を望む声が多く、これでは民間輸入米も継続する恐れがある。私は、生産者米価2万2000円(玄米60㌔)、消費者米価3220円(税込み3400円台、精米5㌔)くらいなら双方、頑張れるのではないかと思っている。

その実現には政策がポイントを握っている。これまで通り転作を続け、政府の備蓄米を使って消費者米価を維持する方法や、転作を撤廃して目一杯生産し、米価が下がった分、生産者の所得を補償する方法などがある。

われわれ生産者は集落で話し合い、集団化していくが、農家は切り捨てできない。私も今、基盤整備をしているが、その途上では調査、工事開始、換地、登記と4回、150人の印鑑が必要だ。「あなた辞めてください」というと印鑑はもらえない。こうした村の実情を理解のうえ、ご協力をお願いしたい。

・「農業の大規模化」は国際的なトレンドで周回遅れの発想

静岡県農家 藤松泰通

藤松泰通氏

私は、三町ほどの面積で稲作をおこなっている。浜松市はコメの購入額が総務省調査によると全国で第3位だ。1位は静岡市で、2023年は浜松市が1位だった。静岡県は日本一コメを食べる県だ。しかし、自分のまわりの田んぼは年々荒れ果て、耕作放棄地が増えており、それを自分が借りるのだが、うちだけで全ての田んぼを耕作するのは限界がある。

現在、備蓄米の放出が続けられているが、これまで備蓄米100万㌧のうち約60万㌧以上が放出されて残り30万㌧ほどとなっている。日本全体での1カ月の消費量は約55万㌧のため、夏頃には備蓄米も尽きると思う。

また政府は今年の政府備蓄米の新たな補充を中止している。新たに政府が大量の備蓄米を市場から買い入れると更なる不足感から価格の高騰に繋がることを避けるためだと思われる。この現状はつまり、夏以降、何か有事が起これば、その時に国民に配られるコメはない、という状況だ。また備蓄米が放出される事による価格低下は一時的な急場しのぎであり、夏以降は品薄となりコメの高騰の根本的な解決にはならない。農家数が増えて生産量が上がらない限り、この問題は解決しないと思う。今年は気象庁も猛暑だった去年と同じ位の気温になると予想しており、稲の害虫、イネカメムシも埼玉県では昨年の40倍も越冬したとの情報もある。農家数は高齢化で去年よりも確実に減っており、収穫量が下がる要素ばかりだ。そうなるとやはり、世論の後押しをバックに「輸入米を入れる」という話が持ち上がってくると思う。

そのような現在、コメ不足解消のため「コメの輸入拡大」「農業の大規模化を進めるべきだ」との声が多く上がっているが、その声にはおおいに疑問を感じている。

持続できぬ構造が問題

田植えをする農家(山口県)

5月4日に『東京商工リサーチ』は、コメ農家の倒産・休廃業が過去最多となったと発表した。また『帝国データバンク』でもコメ農家の廃業、倒産が過去最多となったと発表している。ここには大規模経営体が当然含まれていると考えられる。米価がこれだけ高騰しているにもかかわらず倒産・休廃業があいついでいるという現実は、大規模化しても農業が利益を生まない、持続できない構造になっていることを示しているではないかと思う。

実際、これまで多くの名だたる大企業が莫大な資本を投じて農業に参入してきたが、そのほとんどが撤退、あるいは事業の縮小をよぎなくされている。企業は失敗について積極的に公表しない事が多い。現在、肥料・農薬・燃料・種子・人件費のすべてが高騰を続けているが、これらの農業資材のほとんど90%以上は海外からの輸入に頼っており、こうしたコストの上昇は、経済成長を続ける諸外国と、30年前から経済成長が停滞している日本との経済格差が埋まらない限り、今後も続くと考えられる。すなわち、日本経済そのものが復活しない限り、この格差は広がり続け、輸入資材は一層高騰していくだろう。これらの輸入資材に依存する農業の大規模化はむしろ経費の圧迫を増大させる結果となりやすく、それが現在の日本農業の厳しい実情を物語っている。またその利益は外国資本の農業関連企業に流れている。

化学肥料や農薬が海外から輸入できないような事態が起これば、大規模農業は一気に潰れる。それにより最初は食料品の値上げという形でわれわれ消費者の生活にあらわれてくる。そして、それはすでに起こっている。現在の日本の農業は、すでに非常に不安定な基盤の上に成り立っているのだ。この現状で農業の大規模化一辺倒で推進する事は、まるで砂上の楼閣をさらに積み上げ増築しているようなものだ。

とくに今、ドローンやAIを駆使したスマート農業や、田植えをおこなわない乾田直播などの技術による大規模化が取り沙汰されているが、日本の農地は細かく区画されており、ある面積をこえるとコストは下がるどころか横ばい、あるいは逆に増加するというデータもある。私の田んぼも面積は三町だが、畔や水路の区画で分けると、43もの区画になる。トラクターやコンバインの入れない場所もいくつもある。こうした小規模な農地を集約・整備するには、所有権の調整、水路や畔のインフラ整備など、個人、一法人では対応しきれない課題が山積している。これらは本来、国の事業としてとりくむべき規模の問題だ。しかし、仮に国が関与してこれらの小規模農地の区画整備がおこなわれたとしても、アメリカやオーストラリア、中国のような広大な国土を持つ国との価格競争には将来的には太刀打ちできなくなるのではと思う。

大規模農家は日本の農業では数%にしかならないが、その数%が農地の約4割を耕作しているといわれている。それらが倒産・廃業に追い込まれれば、莫大な面積の農地が使われずに放置され、やがて荒廃していく。また、大規模農業は作業の効率化のために化学肥料や農薬を大量に使用し、自然環境への負担が大きく、その土地の生態系に多大な影響を与える。農地は一度荒れれば元通りにするのは極めて困難だ。大規模化によって地域の農家が消え、農村、コミュニティが消滅した土地では、農業を引き継ぐ人もいなくなるだろう。そして最終的には「外資に売って活用してもらおう」というような選択肢が現実味を帯びてくるのではと思う。

大規模化が可能な地域では進めるべきで、それ自体を否定するものではない。しかし、日本の地理・社会的条件を考えれば、全国一律の大規模化は適さない。また大規模農家の持つ莫大な水田に通る水路の整備清掃や畔の草刈りは、小規模農家、兼業農家が地域で一緒におこなうから、大規模農家もその水路を使う事ができていた。小規模農家は兼業の稼ぎも稲作につぎ込み、農地を守り、「時給10円」という状況になっても日本の安くて美味しいコメを生産してくれていた。これらの農家を守らなければ、少人数の大規模農家では水路も畔も維持する事はできない。

EU(欧州)では、そうならないよう小規模農家に所得補償をおこない、農地と農村、自然と生態系を守っている。大きな農地面積を持つアメリカですら、政府が最低価格保証を設けて赤字にならないよう農業を支えている。

一方、日本では今後10年で農家数が半減すると予測されているにもかかわらず、その深刻さを理解している国民は決して多くない。現在叫ばれている「農業の大規模化」は国際的なトレンドから見れば周回遅れの発想だ。コメ不足という一時的な事態を口実に大規模化に走るのは短絡的で危険だ。現在の農業が肥料、農薬、種子、燃料とほぼ100%近く輸入に頼っており、有事や異常気象、食料危機が来たときにそれらを現在と同じように手に入れられるとは、到底考えられない。

コメ生産の6割が中小規模農家

輸入米に関しても、安い輸入米が入れば、30年間経済が成長していない、余裕のない国民はそれを買わざるを得ない。そうなれば国内の稲作農家は壊滅する。コメだけは唯一、自給率ほぼ100%を誇る作物だ。その主食であるコメを、海外に依存する事になれば、有事の際や異常気象などで輸出国に不測の事態が起こった場合、日本人は何を食べればいいのだろうか? またポストハーベストといって輸出用作物に収穫後にかける防カビ剤の安全性の問題もある。安易な輸入米の推進は「今だけ、金だけ、自分だけ」の発想だ。将来的には耕作放棄地が増え、だれも使わなくなった土地が外資に売却されていく未来も否定できない。農業とは単に利益や効率、金儲けではなく「国防」そのものなのだ。

藤松氏がおこなった実験で、左から、藤松氏が育てた有機栽培米、市販のコシヒカリ、カリフォルニア米を炊飯して2週間常温で保管したもの。有機栽培米や市販のコシヒカリはカビが生えるなどしたが、カリフォルニア米だけは中心部が黒くなった以外にほとんど変化がなかった(藤松氏提供)

私はJAに米を卸してはいないが、JAのライスセンターで乾燥・籾摺り・袋詰めをお願いしている。一度、地元の協同組合に同様の依頼をした際は、料金がJAの2倍かかった。これらの作業と設備を個人でおこなえば、莫大なコストと時間がかかる。JAには確かに課題もあるが、集荷や販売などの機能を担っている存在として必要不可欠だ。世界にもJAのように自国の農業を支える組織は多数存在する。JAがもし民営化されるような事になれば、郵政民営化のように様々な料金は上がり、サービスは低下し、そして国民はコスト分を上乗せされた今よりも高い農産物を購入する事になるだろう。

現在、政府は減反政策の方向で補助金を多く出しているが、これを農家への直接補償に振り向けることで、より多くの農家を支えることができるはずだ。今、日本の農業に対する関心は、これまでにないほど高まっている。今こそ、農業者・消費者・官民が一丸となって、日本農業の現状と未来について真剣に考え議論し、答えを出す時だ。

大規模化が必要な場面はあるが、農地の約6割を担っているのは中小規模農家だ。日本には、一人ひとりの農家が持つ高い技術、自然と共生する文化がある。これらの農家に安心して農業を続けてもらうために、他国のような補償制度を整える必要がある。

昨年12月にJA共済が20代男女1万人にアンケートをおこない、半数以上が農業に関心があるという結果が出たそうだ。ただし「農業以外の職業に就き安定した所得を得た上で」という考えだ。収入面で二の足を踏んでいる若い世代に、増え続けている地方の空き家と耕作放棄地などの農地をセットで使ってもらい、所得補償をして安心して農業に参入できる環境をつくれば、若者世代の農業参入が進み、地産地消や地方創生、さらには少子化対策や食料自給率の向上にもつながるのではないか。

世界ではオーガニック市場が近年急速に拡大し続けている。そこに日本産の農産物がもつ品質と信頼性を活かせば、輸出によって高付加価値の産業へと成長する可能性も十分にあると思う。

世界人口は増加の一途をたどり、将来的に食料危機が必ず訪れるといわれている。これを見越して各国では食料の争奪戦が始まり、企業は代替肉やゲノム編集、野菜工場などのフードテックの開発にしのぎを削っている。しかし、それらは新たな火種や利権構造を生み出す懸念もある。またこれらを生み出す為に消費される資源やエネルギーなどをトータルに見ると、この先の食料危機に対して有効なのか現時点では分からない。だからこそ化学肥料や農薬などに頼らないオーガニックも同時に広まっているのだと思う。

そのようななか、日本人が長年培ってきた自然と調和した循環型農業、自然の力を活かした百姓たちの技と知恵と自然と調和する心こそが、世界の食料危機を救う鍵になるのではないだろうか。このコメ騒動や輸入米を巡る議論のなかで、私たちは未来につながる希望の道を選び、進んでいかなければならない。それが日本の農業を守り、この国を守り、そして未来を生きる子どもたちを守ることにつながる。現在の状況に安易に答えを求めるのではなく、日本人が古くから培ってきたものにこそ答えがあるのではないかと思う。

・小規模・家族農業の再評価と支援拡充を

愛知学院大学教授 関根 佳恵

関根佳恵氏

国連では2019年から「家族農業の10年」がスタートしている。国連の統計によると、世界の農場数の90%以上(5億人以上)は、家族または個人によって経営されている。家族農業は、世界の農地の70~80%を用いて、世界の食料の80%以上を供給している。食料安全保障の要であり、貧困と飢餓の撲滅において最も重要な役割を果たし、SDGs実現のカギを握っているのが家族農業だと位置づけられている。

国連食糧農業機関(FAO)のダ・シルバ事務局長(当時)は、「家族農業以外に持続可能な食料生産のパラダイムに近い存在はない」「家族農業を中心とした政策を実行する必要がある」とのべている。このように、小規模な家族農業の役割を積極的に見直そうという流れにあり、近年の米価高騰に対して、農業経営規模の拡大であるとか、スマート農業をすれば価格が下がる、そういった経営にこそ補助金を集中すべきだという考えには違和感を持っている。

国際社会の動きを見ると、2014年が国連「国際家族農業年」であり、2015年には国連の持続可能な開発目標(SDGs)が誕生し、家族農業がSDGs達成のカギと位置づけられた。また、2018年には国連総会が「農民と農村で働く人びとの権利宣言」を採択するなど、2010年代から家族農業や小規模農業、漁業、林業の役割を積極的に評価し、持続可能性との関係性で支援を強化する流れが強まっている。

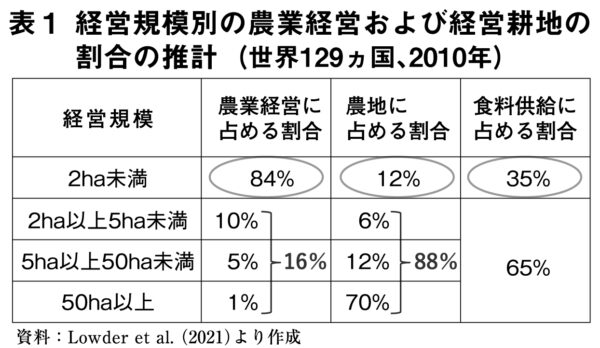

世界81カ国の規模別農家数を見ると、農業経営の約85%が2㌶未満の経営だ。その2㌶未満の経営が農地に占める割合は12%しかないが、食料供給に占める割合は35%にのぼる。じつは小規模経営は、大変、土地生産性が高く、効率的な農業をしていることも数字からわかると思う【表1参照】。

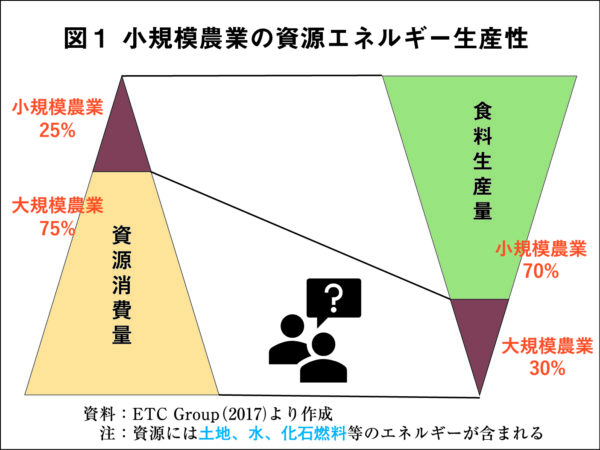

また、資源エネルギーの面から見ても、農業生産に使われている土地、水、化石燃料などをわずか25%しか使っていない小規模農業が、食料生産の70%をおこなっているというデータも出ている【図1参照】。

20世紀の100年のあいだに農業の近代化、合理化がおこなわれ、世界の農地面積は2倍に、食料生産は6倍になったが、その間に食料生産に使われるエネルギー消費量は85倍になった。21世紀もこうした農業を続けることは望ましくないと考えられるが、それでも現在の世界の農業補助金の87%が、こうした持続不可能な農業に使われている。日本も例外ではないと思う。

日本の農林漁業を見てみると、農業は96・4%、林業は81・7%、漁業は94・3%が法人化されていない個人や家族で営む経営になっている。農業について見ると、農業経営体数の76%が2㌶未満の経営規模で、農地の4割が中山間地域に位置している。こうした規模拡大が難しい地域に位置している農家もコメの生産などを担ってくれている。国連が「家族農業」「小規模農業」「農民(小農)」を定義しているが、共通点は「家族労働力をおもに用いている」という点である。新聞など一部の報道では、日本に小農はいないという見解の専門家の声も紹介されていたりするが、国連の資料をあたっていただくと、そのような主張が誤っていることがわかると思う。

農業の生産性を巡って 環境・社会面から

農業の生産性について、よく「生産性を高めるべきだ」「効率化すべきだ」という議論があるが、その「生産性」をはかる指標を私たちはもっと豊かにする必要があると思っている。日本ではよく評価される指標に、

①「土地生産性」…単位面積当りの収穫量・売上(10㌃で何俵収穫できたかなど)

②「労働生産性」…単位時間当りの収穫量・売上

があるが、私はさらに、

③「エネルギー生産性」…投入エネルギーに対する産出エネルギーの割合

④「社会的生産性」…農業が営まれることで実現する国土保全、防災、生物多様性の維持、雇用の創出、景観の維持、文化の伝承など

といったものをしっかり評価する必要があると思っている。従来は、小規模家族農業から大規模・企業的な経営になることが発展、進歩だといわれてきたが、③④の二つの生産性に着目し、環境軸・社会軸を用いて考えてみると、農業経営の類型が今までの評価とかなり異なってくるのではないかと思う。

大型機械を用いた近代的な経営は、通常「効率的」といわれ、たくさんの補助金を受けとることができるわけだが、多くの場合、非常に環境負荷が高い、資源・エネルギー多投入型の農業をしている。省力的であるからこそ、農家の減少や農村の過疎化に拍車をかけてしまうという矛盾がある。

それに対して、有機農業や自然農法をしている小規模な家族農業に代表されるが、こういった経営は環境負荷が少ないだけでなく、労働集約的であるからこそ、その地域に住み続けることができる人が増えていくという別の見方ができると思っている。

諸外国の新たな農政 小規模経営へ支援強化

最後に、諸外国における新たな農政をいくつか紹介したい。

まず、アメリカというと大規模な農業のイメージがあると思うが、じつは農務省は「小規模経営が公共政策の真の対象であり、その発展を支援するのが連邦政府および州の事業である」「持続可能な農村の復興は、力強く活力ある小規模経営があってこそだ」と明言し、1980年代から大規模経営への生産集中に警鐘を鳴らし、小規模農場への財政的支援を拡大すべきだと主張してきている。バイデン政権下で農務省は、中小家族経営への支援や研究予算の拡充を決定しており、気候変動対策や環境保護政策とあわせて持続可能な農業への移行を目指している。

EUでも2023年から共通農業政策(CAP)改革期が始まっているが、そのなかで気候変動・環境汚染対策をすると同時に、小規模経営への支援強化をしている。これについてEUの農政の専門家は、「EUの現在の農業政策のなかで最大のイノベーションだ」と評価している。日本ではドローンで農薬をまくと「イノベーション」といわれるが、イノベーションの考え方自体が、日本ではとても特殊ではないかと思う。

EUは、大規模経営に対する補助金の受給額の制限をおこない、その分を小規模経営に再配分するような政策をおこなっている。面積支払いによる直接所得補償の見直しも議論されている。現行制度では、経営体数で全体の2割を占める大規模経営が、直接支払額全体の八割を受給しており、真に支援を必要としている小規模経営に支援が行き届いていないという批判が強まったことが背景にある。

各国の農業保護政策を見ると、アメリカ・カナダは融資単価、支持価格などで最低価格を保障しており、EU・スイスは手厚い直接支払い制度、公共調達(学校給食など)、価格転嫁促進策などをおこなっている。GDP比の農業予算の割合は、フランスは日本の2倍、アメリカ・韓国は日本の3倍だ。

さらに、私が今注目しているのが、社会保障政策と農業保護政策、農業支援政策を統合する政策だ。

たとえば、フランスでは現在、健康保険制度のように国民皆食料保険制度を議論している。すべての国民に健康保険証のような形で配り、毎月一定額の食料を購入できる。しかもそれは有機農法や自然農法、家族農業が生産したものを優先的に購入するよう設定することもできる。

こうした形で食を商品ではなく権利として、コモンとして実現しようという流れが起きており、スイスやベルギーでも同じような議論が起こっている。アメリカのSNAP制度(フードスタンプ制度)も同様に社会保障の性格を持っているかと思う。

また、国際貿易・貿易自由化を前提にして、価格を下げる、国際競争力をつけるために大規模化することが議論されているが、その自由貿易を見直そうという提案が国連人権理事会からもなされており、WTO農業協定の段階的廃止と、連帯にもとづく新たな国際食料協定への移行が呼びかけられている。

そして現在、米価がいくらか、生産費がいくらか、という議論があるが、それだけでなく農業・食料システムにおける隠された真のコスト(食事由来の健康コストや、農業生産が環境・気候変動に与える影響がもたらすコストなど)の問題も明らかになっている。2016~2023年、世界154カ国を分析すると、年率9%で真のコストが増加しており、2023年の真のコストは世界全体で年間13・1兆米㌦(GDPの10%に相当)ある。

こうした隠されたコストをしっかり見える化していけば、政策決定や企業行動、市場のあり方を転換するようなゲームチェンジャーになるのではないか。日本でもそういった議論ができるといいと思っている。