(2025年5月23日付掲載)

熊森協会広島県支部が開催したシンポ「クマをはじめとする野生動物のことを知る」(5月17日、広島市)

日本全国でクマやイノシシの出没が急増し、これまではあらわれることのなかった市街地でも目撃されるようになっている。人身事故も増えるなか、4月には住宅が密集する市街地でも猟銃の使用を可能にする改正鳥獣保護管理法が成立した。クマをシンボルに水源の森を守る自然保護の活動をおこなっている日本熊森協会広島県支部が5月17日、広島市内で「安全安心な暮らしのために クマをはじめとする野生動物のことを知る」と題してイベントを開催した。兵庫県豊岡市農林水産課有害鳥獣主任対策員の岡居宏顕氏、広島大学生物生産学部の西堀正英教授、中国放送の戸倉真一氏、広島フィールドミュージアム代表の金井塚務氏が登壇し、それぞれの現場から見えてくるクマをめぐる現状について語った。

最初に日本熊森協会の室谷悠子会長が挨拶に立ち、「現在クマは市街地に出てきて人身事故を起こす凶悪犯というようなイメージが浸透しているが、長い歴史のなかで日本列島はクマと共存してきた。それが今、森から出てきて人とのトラブルが増えているということは、必ず原因があると思う。ただ怖いというだけでなく、共存するために何ができるのかを考えないといけない。今日の会をきっかけに自分たちにできることを考えたり、地域と一緒になってこの問題にとりくむきっかけになればと思う」とのべた。

現在出没が増えているクマだが、令和5年に人身被害が最多となったのは東北地域のみで、2065件の出没があった西中国地域の人身被害は2件であった。

中国放送の戸倉氏は、取材をするなかで見えてくるクマを取り巻いている環境について語った。戸倉氏は「一度人を襲ったクマは、人間がいかにもろいものかを学習し、人を恐れなくなるため駆除するしかなくなる。中国地方のクマはまだ人を恐れているため、この状態を保つことが大切だ」と話した。そして、秋田県でクマの出没やそれによる人身被害が急増していることについて、「取材に行くと秋田県の山の上は風車だらけだ。風車とクマとの関係について裏付けがとれていないから放送はできなかったが、あれだけ山に風車ができるとクマは住む場所がなくなって山を下りざるをえない」と指摘した。そしてクマが出没しても人的被害のない長野県軽井沢市では、ゴミ箱にふたをする、果物や残飯を置きっ放しにしないなどの対策を徹底していることを話し、「ここにクマと共存するヒントがあるのではないか」と語った。

広島大学の西堀教授は、空気中のDNA(環境DNA)を集めてツキノワグマをはじめとする野生動物や鳥類の生息域や生態について調査している。フィルターを通して空気を集め、そこに付いたDNAからどんな動物が生息しているのかがわかるという。

現在、中国地方のツキノワグマは、西中国山地集団と東中国山地集団とに分かれているが、最近はこの二つの集団がくっつき始めているという。生態調査でクマの糞を集めると、ほとんどが柿を食べたあとのものだったとし、西堀教授は「柿はクリやドングリに比べて栄養価が低い。食べても食べてもエネルギーの蓄積に繋がらない。その状態で冬眠に繋がるかというと難しい。メスはさらにこの間に出産をするため、冬眠するにはさらにエネルギーの摂取が必要になる。このエネルギーが十分にとれないときにはどうなるか」と指摘し、「クマに襲われない一番の方法はクマを知ることだ。だからこのような勉強会はとても重要だ」と話した。

次に兵庫県豊岡市農林水産課・有害鳥獣主任対策員の岡居宏顕氏が「市街地出没するクマと今後どのように共生してゆくべきなのか」と題して講演をおこなった【下に別掲】。

最後に金井塚務氏が「市街地出没の背景」として、これまで奥山の動物だったクマが近年は二次林を主たる生息地にしている現状を話した。1960年代から始まった大規模な広葉樹林の伐採によってクマの生息域が減少し、河川も大きなダメージを受けた。金井塚氏は「クマが奥山に帰れる環境を取り戻すことが大切だ。まずは奥山にサンクチュアリ(聖域)をつくるなど実験的なとりくみをしてみなければならない」とのべた。

最後の質疑応答では、実際にクマの被害を防ぐには電気柵が一番有効なことや、ハチミツはかなりクマを引き寄せることなど具体的なアドバイスもおこなわれた。

◇ ◇

【講演】市街地に出没するクマとどのように共存するか

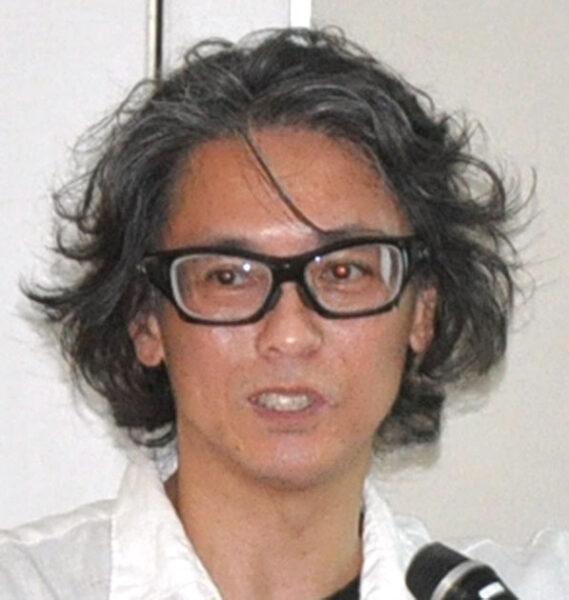

豊岡市農林水産課有害鳥獣主任対策員

岡居 宏顕

岡居 宏顕氏

兵庫県豊岡市で野生動物と人との揉め事の解決をしている。生物学を専門的に勉強したことはなく、野生動物についてもクマやシカから直接教わった。方法はとにかく追跡して観察する。あとは長距離射撃や弾道法医学等が得意だ。

クマを知るために追跡し観察するなかで、今までに300回以上クマに山で出会っているが、そのうち出会い頭にばったり出くわしたのは50回、襲われたのは3回くらいだ。これがイノシシであれば、40%くらいの確率で襲ってくる。だからクマというのは、それほど突っかかってくる動物ではない。それなのになぜ最近事故が多いのか。

まずは、あるツキノワグマの秋の1日を紹介する。僕の家の近所に来るクマだが、夜中にやってきて柿の実を食べる。カキの実を食べ終わると、4時頃に集落外れの神社に移動する。寝そべったり手水の水を飲んだりいろんなことをして、6時頃に山に向かってフラフラと上がり始めた。最終的に山筋の少し手前にある植林の岩の上でお腹をつけて岩盤浴をしている。植林の中は涼しいのだ。

14時半くらいになると起き上がって、今度は山のてっぺんに行く。そこで匂いをかぐ。14時半くらいは日で暖まった空気が上昇気流となって上がっていく。クマというのは嗅覚の生き物だから、これによってどこにどんなご飯があるのかがわかる。これで美味しいものがある位置を確認すると今度は尾根筋をずっと使って歩く。尾根筋を使うことで谷の両側になにがあるのかがわかる。そして16時くらいにたどり着いた場所で、じっと集落が寝静まるのを待っている。

クマは本当によく観察しており、この集落で誰が何時くらいに寝るかというのをよく知っている。最近、都会から田舎に移り住む人が増えているが、そういう人は最初の数年はよく玄関先などでクマと出くわす。クマはその人が引っ越してきたことを知らないから、クマの方も「え、ここに人がいる」と驚いているのだ。だから数年経つとあまりそこに来なくなる。クマは自分が行動する範囲の環境や人を非常によく観察している。

里山と奥山のクマ その生態の違い

森の中にいるツキノワグマ(広島県内。金井塚務氏提供)

豊岡市は山に囲まれているが、すべての山が低く、ほとんどが二次林だ。二次林というのは燃料が薪だったころに利用されて、一度ほとんど刈り尽くされた山と考えてもらえるといい。広島もそういう地域が多いと聞いており、共通点が多いと思う。

里山を中心としたクマは、人を非常に観察しており事故が起こりにくい。つまりクマの方から避けてくれている。こういう山を再び利用しようと、山菜採りやきのこ採り、はたまたトレイルランニングなどで山に人が入るようになるとクマからするとびっくりだ。人間が街中でクマに会うようなものだ。それでも里山中心のクマは事故が起こりにくい。それほど人間に詳しく、人間に遠慮して生きている。

しかし、標高の高い場所を中心にして生活しているクマは、人間と触れる機会が里山で暮らすクマに比べ少ない。このような奥山型のクマは、奥山にエサが不足してくると里山側で食料を得るようになる。その里山にもエサが不足してくるようになると、今度はコメなどを食べにどんどん河川をおりてくる。そうやってコメを食べているうちに朝になってしまい、人と出くわす。東北の方ではこうして事故が起きてしまっている。

高い山があり、下流域に田んぼがあるところは危険だと思った方がいい。こういうところのクマは、上の方にエサがなければ下の方で活動する。コメを食べ始めたらかなり危険な状態だ。

危険度が高いか低いか クマの行動を知る

里山のクマは危険度が高くないとはいっても危険な個体もいる。絶対に安心というわけではない。まず大切なのはこちらがクマのことを知ること、どうやったら事故を避けられるのかを熟知することだ。

どのようなタイプが危険なクマになるのか。まずは交通事故にあった個体だ。クマは交通事故にあっても足の1本や2本が折れたくらいでは、なんとしても山に戻る。しかし、内臓に怪我をした場合や、クマが痛いと感じるような怪我をしたとき、さらに近くに落ち着ける場所を見つけた場合は、痛みが消えるまでそこに隠れてじっとしている傾向がある。

しかし、そういう個体に知らずに近づいたとしても襲ってくることは本当にまれだ。まれなのだが、たまたまそういう個体を見つけて警察に通報する。するとパトカーが回転灯を光らせ、「クマがいます」「離れて下さい」と大音量で警告しながら走ってくる。それによってクマがパニックになってしまい、自分で活路を開くために人に突撃しなければいけなくなる。

僕は、他の都道府県からクマの危険度を判定してくれといわれたときは、「ぱっと見、赤黒かったですか?」と聞く。赤黒いクマというのは疥癬(かいせん)という病気にかかっており、山から出てきて納屋などに籠もってしまう。ほとんど危険はないので、「できたら死ぬまで待ってあげてほしい。あと1週間くらいで死ぬから」と伝えている。ハンディキャップを負った個体や事故個体がいるのを知らずに近づいてしまい、襲われなくても「クマがいる!」と取り囲んでしまうとかえって危険だ。

また、出没原因が「そこにしかない何か」にクマが執着している場合も危険度が高い。執着しているものがそこ以外にもある場合や、単なる通りすがりの場合は危険度が低い。たとえば梅雨時期に蒸し暑くなってくると、クマは頻繁に水浴びをするようになる。これが雨や曇りの天気のときや夕暮れによく目撃されるようになる。しょっちゅう出てくるということでみんな戦々恐々となるが、水場はどこにでもあるため、これに関しては危険度が低い。ここの水場がだめなら他の水場へというように変えてくれる。

また、その執着物を得るためにどれだけ周りを警戒しているかで、その個体の危険度が判断できる。例えば民家の庭の柿を食べにくるときに、その民家が寝静まってから来るようであれば危険度は低い。しかし、起きているうちに来るようであれば危険度は高くなる。また、普段使われていない蔵などの裏にある柿の木にやってくるクマは危険度が低いが、母屋の前の柿にくるクマは危険度が高い。しかし、母屋の前の玄関の電気が常に消えていたり、センサーライトもついていないような家の庭に来るクマは意外と危険個体でないことが多い。

最前線で見た「共存」 捕獲か防除か

こうやって熊森協会と一緒に活動をしているが、僕は兵庫県内でもっともクマを殺してきている人間だ。とくに、僕が就任するまでは危険個体も放置されていたため、市内には危険個体があふれかえっていた。そういう個体を何年もかけて捕獲し尽くし、もうこれで安心だろうと思った矢先に人身事故が起きた。そのときに捕獲だけではだめだと痛感した。そして、これまで大喧嘩していた熊森協会に「防除を手伝ってもらえないか」と声をかけ、柿の木の除去などのボランティアをしてもらうことになった。

去年、豊岡市では全然柿がならず、コメを食べに来る個体も増えて非常に危険な状態となり、過去最高の出没件数となった。そのなかにあって熊森協会に防除をお願いしたところには、ほぼクマが出なかった。もしこの防除をしていなかったら人身事故が起こっていただろう。捕獲だけでは事故は防げないし、防除だけでも事故は防げない。問題個体を放置しておいて防除ばかりをしていても、問題個体はどんどん集落に入ってくる。両輪が必要ということだ。

どんなクマでも捕ってしまえというのが最近の秋田県などのスタンスだと思うが、これが逆効果になってしまうこともある。一例として、豊岡のある集落には僕が「ゴッドマザー」と呼ばれるメスのクマがいた。そのクマがいる間は、その集落は非常に柿が多いにもかかわらず、クマは集落外縁の山ぎわの柿は食べるが中には入ってこなかった。しかし、その個体が一昨年に死んでしまうと、去年はいろんなクマが集落の中に入ってきて真っ昼間から歩いているような状態になってしまった。そのため熊森協会に来てもらって防除をおこなうとまったく出なくなり、事故なく乗り切った。

具体的な事案の話に移るが、あるコンビニの裏にまったく手入れがされていない柿畑があり、人が入れないほどに下草も茂っていた。夜な夜なこの柿にクマが来ていると聞き、調査に行った。すると、中学生たちがたむろしている真上の柿の木にクマがいる。しかも、僕が近づいてお腹を叩いても逃げない。これは捕獲しかないかと思ったが、独立したばかりの大きさのクマを一発捕獲というのはかわいそうに思い、思いっきりお腹を殴ると飛んで逃げていった。それ以来、二度とこのクマとは会っていない。そして、この柿畑の下草を刈ってもらい、柿を収穫しやすいように木を低くしてもらった。これは単純防除といって、ある場所にくるクマ(“コンビニ”という人が集まってくるところに現れるクマ)を何とかしたという事例だ。

次は集落防除といって集落全体を防除した事案だ。防除のためにむやみに柿を伐採すると逆に危険なこともある。行政にまかせるとよく補助金を出して伐採をするが、そうなると申し込みのあった伐採希望者の木から切っていくことになる。他府県の話になるが、伐採を進めたところ、逆に事故が起きてしまったという事例を少なくとも2例耳にしている。山裾の柿にクマが来るから山裾の柿を切ると、集落のなかにクマが入るようになった、ということだ。

本来、伐採というのは、クマの動きや生態を読んでおこなわなければいけない。ストーキングや痕跡調査でクマの動きを読んだあとは、集落の柿の木を調査し、例年クマが来ている木、例年は来ていないが今年は来た木、まったく来ない木などでランク付けしていく。毎年来ていて、今年も来ている木が一番危ない木だ。そうやって集落内をグループ分けし、危険な場所から切っていくことで集落にクマが出なくなった。

次は追い払いの事例だ。出石という蕎麦が有名な観光地にクマが出た。5月のことで、そのクマは町外れの畑にイチゴを食べに来ていた。クマが逃げても危険の少ないルートを探し、そのルート上に他のイチゴ畑がないか、クマが身を隠しながら移動できる植え込みがないかを探した。するといずれもあったため、そのルートを立ち入り禁止にして、クマを追い払った。追い払い方は、クマに嫌がらせをする。どうやって嫌がらせをするのかというと、少し危険なやり方なのでいいにくいが、安全距離をとって、ひたすらクマを見つめるだけだ。見つめられるとクマも居心地が悪い。クマからすると「なんか変な人がいるし、向こうの方に美味しそうなイチゴの匂いがしているからそっちに行こう」という感じだ。それをくり返して山に返す。この追い払い方をするには距離が必要で、爆竹などは絶対に使ってはいけない。爆竹など大きな音を出すものを使うとクマは逆に立て籠ってしまう。

住宅密集地での発砲 実際に経験した事案

今日の本題に入る。鳥獣法が改正されて、市町村判断で緊急事案等に住宅密集地でも発砲ができるようになった。実は僕は日本で唯一、住宅密集地で発砲を経験している。僕の事案が国会で法改正の参考事例になった。

これは豊岡市の岩中というところで起きた事案だ。明け方くらいに線路を歩いていたクマが路線チェックの電車とぶつかり、民家に逃げ込んだ。冬の朝で、中学生の男の子が玄関を開けて新聞をとろうとしたが、どうしても玄関が開かない。なぜだ? と横から覗くと、130㌔もある最大級のクマが玄関に寝転がっていた。

僕が到着したときには警察などに取り囲まれ、クマも相当に気が立っていた。まずはクマの興奮を収めるために全員を退避させ、本部を離れたところに置き、僕だけ残ってこのクマを見張った。この事案は、法的な解釈を巡って解決するまでに3日かかったが、その間、飲まず食わずでクマを見張った。そして、関係者全員で話し合い、非常に危険な案件で銃による射殺しかないということになった。というのも、麻酔銃は撃って効くまでに暴れる確率が高い。フリーな状態のクマを麻酔銃で撃つというのは、環境省も推奨していない。このときは、クマのすぐ後ろは扉で、横がプロパンという状況だった。もし貫通した玉がプロパンに行くと大惨事になる。それで射撃手として、弾道法医学の知識がある僕に警察からお鉢が回ってきた。

射殺に決定したものの、鳥獣法によって民家密集地での発砲は禁止されている。除外規定が二つあり、一つは警察官職務執行法第四条だ。警察官の命令によって「今まさに危険」と判断できるときのみ適用される。しかし、これは立てこもって動いていないときには使えない。次は緊急避難、いわゆる正当防衛という法律だ。しかし、これはこの行為が自他を守るためにやむを得なかったと認められる場合のみ適用される。この審理には6カ月かかるため、6カ月の間に撃った人は被疑者になり銃は没収だ。だから実際には撃てない。

銃を持っている人間は、発砲できるかどうかを自分自身で判断しろと銃刀法にあるため、警察官や行政の命令であったとしても罪と責任は発砲者が負わなければならない。そのためどうやって法を適用してこのクマを捕獲しようかとなり、最終的には警察官職務執行法が適用された。

さらに警察官職務執行法というのは、管轄である生活安全課の刑事が「警察官職務執行法を執行するから撃ってくれ」といっても撃てないことが多く、本庁にお伺いを立てて本庁がオッケーを出さないといけない。僕のケースはすごく特殊だったので、警察庁まで話が行き、3日後にようやく撃って良いとの指示が出た。

カメラを見つめてクマが頭をこちらに向けるまで待ち、僕がクマの前に飛び込んでいって、クマが何事かと顔を上げ、頭と背骨と骨盤が一直線になるのを狙って撃ち込んだ。

僕らからすれば、危険なときに僕の判断で撃つことができるようになるため、今回の法改正は万々歳だ。しかし、これで予想される影響がある。まず警察官からの命令ではなくなることだ。先ほど警察官職務執行法の命令といったが、この場合、なにか被害があったときは警察と被害者との係争だった。しかし、それが直接、市町村もしくは発砲者が責任をかぶることになる。現在、環境省は市がかぶれといっているが、おそらく最終的にはハンター個人にかかるようになるだろう。

その場合どうするのか。ハンターの保険は猟友会の共済とハンター保険と二つある。しかし、猟友会の共済は規定で、法的に適っていないものの発砲は認めないと書いてある。今回の法改正で法的に適うようになったが、最近になって猟友会のホームページでこれが強調されるようになったため、おそらく共済での適用はしないつもりだと思われる。では、ハンター保険はどうなのかだが、保険会社もこれは逃げ腰になるだろう。損害賠償はものすごい額になる。だから国はハンター保険などが本当に適用されるのかという保険会社との折衝が重要になるのだが、現実には「市がなんとかして賠償してやってくれ」といってきている。無茶苦茶だ。だれも彼もが、先ほどいったような方法で撃てるわけではない。

背を向け走って逃げる クマ遭遇時の対応

ツキノワグマ(広島県内。金井塚務氏提供)

そして、今日来ている人たちにとって一番大事な、クマに出会ったらどうするかという対処法だ。共通しているのは、絶対に大きい声を出してはいけないということだ。大声を出したことによって追い払ったという事例も確かにあるが、それはクマが行くぞと構えていて、やっぱりやめようかなと思ったピンポイントのタイミングで大声を出さなければいけない。それを狙うのは無理なので、とにかく悲鳴を上げないこと。

クマを見ながら後ずさりをするというのが推奨されているが、あれもやめた方がいい。それで転けて急な動きと見なされて襲われた人は何人もいる。転けて頭を打ってクマに襲われるよりも酷い怪我をした人もいる。僕は今まで50回ほど、出会い頭(がしら)にクマにあったことがあるが、そのときには全部背中を向けて走って逃げている。襲われたことは1回もない。クマからすれば「なんだコイツ」と感じている人間がずっと目の前に立って睨み付けている方が脅威だ。子熊がいた場合は特に。

どうやったら出会い頭の事故を防げるのかと思い、1、2年前から早朝に山裾でランニングを始めた。今までに17回ほどクマに会っているが、全部後ろを向いて逃げている。そして、そのなかで気付いた傾向としては、「固い靴底の靴」を履いているときには1回もクマに会わない。おすすめは、アシックスのターサーだ。分厚くクッションの入っている靴を履いたときにはよく会う。

確かに山伏の本には、山伏が使う錫杖(しゃくじょう)は「ヘビ避け、動物避け」だと書いてある。だから、できればトレラン用の細いポールではなく、棍棒のような杖をついて歩くと避けられる可能性がある。前から出くわしたときには、走って反対方向に逃げる。そして、通り過ぎたあとに後ろでガサガサガサと出てくるクマに対しては、スピードを落とさずにそのまま通り過ぎてほしい。もし攻撃されたときは、身構える暇などないくらいの速さのため、できることといえば鼻を蹴るくらいだ。蹴るというよりも前に足を出していれば突っ込んでくるクマの鼻先に当たる。僕は靴のつま先に鉄を入れている。

また、これからの時期は町中で出会うこともあると思う。そのときは電柱を探して欲しい。電柱の後ろに入りこんでクマと距離をとるようにして逃げる。電柱や立木を探すのが大事だ。あとは出会わないようにこちらの存在を知らせることが重要だ。

共存にむけた考察必要 なぜ野生動物増えたか

なぜ野生動物が急増したのか。僕らにとってクマというのはどんな存在なのか。

二次林というのは、燃料が薪だった時代に切り尽くされて、一時は日本全国ハゲ山だったと聞く。痩せた土地に、最初はススキ科の草が生えてきて、だんだんアカマツが生えていく。そしてアカマツは、アオハダやコナラなどが生えてくるとだんだん衰退していく。コナラなどが伸びていくと、次は照葉樹に置き換わっていく。クマは山を歩き回り、いろんな実を毛にくっつけたり、お腹のなかにためこんで歩いて行く。鳥などが配布する能力に比べるととても低いが、クマしか歩けない場所もある。そんな場所にクマは入っていく。そうすることによって山が再生していく。

クマは見通しがきく明るいところが好きで、マツなどが生える明るくて風の通る場所を好んで歩く。風が通ることでは、いろんなものの匂いがとれるからだ。そうして徐々に山が再生していく。豊岡市では、崖崩れや雪崩があったところに食べ物があるのだろう。そこにクマが好んで来る。現在、悪者になっているシカも、通常であれば下草を食べて植生の遷移を促す動物だ。イノシシは、地面の下のミミズやクズという植物の根を掘り返して食べることによって植生を攪拌(かくはん)していく。そうやって山は驚くべき速さでどんどん再生していく。人間が手を出すよりずっと早い。

里山は現在、野生動物にとってエサに溢れた環境になっている。「昔は野生動物なんていなかった」という話をよく聞くが、当時の山は、刈り尽くされた後なので野生動物が来るはずもない。再生し、エサがあるから野生動物が来るようになっているのだ。

野生動物の一頭一頭に無駄な命はない。しかし、増えすぎると困ることもある。人間が自分たちの生活を維持しながら野生動物と共存しようと思ったら、どうしても適切な数を維持しなければならない。そのこと自体の是非、人間が生息数を調整することの是非、また、どういった手段が有効で適切なのか、みなさん自身に何ができるかをみなさんそれぞれに考えてほしい。(文責・編集部)