(2025年5月2日付掲載)

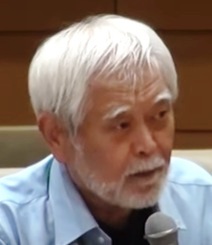

円卓会議を呼びかけた、(右から)柳澤協二、加藤朗、伊勢崎賢治の各氏(4月24日、衆議院議員会館)

石破首相が就任時に日米地位協定の改定に言及したタイミングを捉えて、「日米地位協定改定を超党派で」と題する円卓会議が4月24日、国会内で開かれた。安全保障や平和構築の専門家らでつくる「自衛隊を活かす21世紀の憲法と防衛を考える会」が主催し、呼びかけ人の柳澤協二(国際地政学研究所理事長、元内閣官房副長官補)、伊勢崎賢治(東京外国語大学名誉教授・元国連PKO武装解除部長)、加藤朗(元桜美林大学教授、元防衛研究所所員)の各氏が問題提起をおこなった。また、沖縄県知事公室から「他国地位協定調査」の報告【前号既報】を受け、国会議員も含めて日米地位協定の現状と米国に対して改定を提起するための課題について論議を深めた。

80年続く占領状態に終止符を

柳澤協二氏

はじめに主催者を代表して柳澤協二氏が超党派による円卓会議開催の意図を説明した。

日米地位協定をめぐっては、2018年、米軍基地等が所在する都道府県知事でつくる渉外知事会と全国知事会が地位協定の改定を要望し、米軍への航空法や環境法令など国内法の適用、事件・事故時の基地内への立ち入り権、米軍の訓練ルート・時期に関する情報の事前提供などを求めた。

新型コロナ感染が拡大した2020年には、在日米軍基地内で集団感染(クラスター)が多数発生し、基地を自由に出入りするため、基地所在自治体で感染が拡大するなど、日本側の検疫や入国審査が適用されない米軍特権による問題が顕在化した。さらに、基地からの有機フッ素化合物(PFAS)を含む泡消火剤漏洩による河川や地下水汚染が沖縄をはじめ全国各地で判明した。

2024年には、沖縄県内で多発していた米軍関係者による性犯罪が数カ月間、県に報告されず隠蔽され、県警による犯人身柄拘束もされていなかったことが露呈した。同年10月の衆院選で、石破首相は「地位協定の改定を実現する」を自民党の公約にした。

柳澤氏は「日米地位協定の問題は、まず相互性がない。米軍は日本に駐留するが、自衛隊が米国に駐留するニーズはない。日米安保条約の構造として、日本の施政権下への攻撃に対して共同防衛するという建て付けになっているからだ。さらに対等性がない。敗戦から続く米軍占領の継続であり、占領時の特権を引きずっている。独立した日本国の要請による駐留という形をとっていることが日本側が改定を主張するうえでの弱みになっている」と指摘した。

さらに駐留経費負担について、トランプ大統領が4月、「日本は何も支払っていない」と発言したのに対し、防衛省が試算したところ、地位協定にも根拠のない1987年の「思いやり予算」開始以来、すでに約8兆5000億円を負担していること、本来は地位協定の本則に基づき米国側が負担すべき在日米軍の経常経費も、日本が5年ごとに協議して負担する特別協定を締結し、SACO合意に基づく移転経費も防衛費の枠外で負担している事実を示した。

柳澤氏は「思いやり予算は、円高ドル安で米兵や家族が気の毒だから“思いやり”という名目で始まったが、今日ではその状況はまったく逆転している」「トランプの主張の論拠は、第二次世界大戦後の国連や、米国が全世界に軍隊を配置した同盟ネットワーク、自由貿易を支えてきた国際システムがすでに制度疲労を起こしているというものだ。であるなら、日米地位協定も制度疲労を起こしている。トランプ政権が登場し、日本の経費負担について不満をのべているタイミングを、地位協定改定を提起するチャンスにすべきだ」と訴えた。

そのうえで「在日米軍基地は、米国側の軍事権益であり、もしトランプ氏が“地位協定を変えろというなら撤退する”というのなら、“どうぞ、そうしてください”というくらいの政治の胆力が必要だ。私も元官僚だが、これは官僚にはできない。今少なくとも地位協定改定について問題意識を持つ首相がいるわけだから、政争の具にするのではなく、超党派で一定の合意ができれば、それは日本の交渉力となる」として論議を呼びかけた。

米国守るための「日米安保」

会議には、沖縄県知事公室から4人の職員が出席し、基地対策課統括監の又吉氏が他国地位協定調査を報告。これを受けて国会議員が発言した。与党からの参加はなく、野党では、れいわ新選組から3人、立憲民主党、参政党、会派「沖縄の風」から各1人が出席した。

沖縄県選出の伊波洋一参院議員(外交防衛委員)は「日米地位協定の一番の問題は基地の管理権だが、もう一つは安保条約第五条の“日本が攻撃されたら米国が守ってくれる”という構図の下、米軍があらゆる区域を占有できる問題だ。沖縄では、米軍には“戦争で勝ち取った権利だ”というニュアンスがとても強い。日本全体においても同じではないか」と指摘。さらに「トランプ大統領が関税交渉で“米国は日本を守るのに、日本は米国を守らない”と発言したが、実際には米国は日本を守らないことが決まっている。2005年の日米再編協議の合意では、在日米海兵隊をグアムへ段階的に移転することを明記し、2015年の新ガイドライン(防衛協力のための指針)では、日本の国土は日本自身が守ることになっている。だから“われわれが日本を守っているのだ”といって米軍が好き勝手に頭上を飛び回ったり、広大な基地を維持する前提は崩れている」とのべた。

また「日米地位協定の二条では、米軍は不要になったものは日本に返還することになっているが、米国は不要になったものも返さず持ち続ける。それを権利だと思っているから代替を求める。このように矛盾した状況にある。今こそ『日米安保』はなんのためにあるのかということを認識し、地位協定改定と同時に基地を返還させることをやっていかなければいけない」と主張した。

立憲民主党の末松義規衆院議員(東京都選出、元外交官)は、「住民の健康や安全にかかわるコロナなどの感染症問題が起きたさいの対応は、非公開の日米合同委員会ではなく、公開性のある政府間協議でやるべきだ。米軍は日本を訓練場と考えており、本国でできない危険な訓練を日本国内で当然のようにやる。これにもの申していくのではなく、みずから首をもたげて奴隷状態に向かっている政治では話にならない。日本は“安保タダ乗り”といわれるが、横田基地(空域)による不利益だけでも数値化すれば莫大なものだ。航空業界の犠牲だけでも計算してみたらどうかと思う。状況が改善していないことに忸怩(じくじ)たる思いでいる」とのべた。

れいわ新選組の山本太郎参院議員は「沖縄県の報告を受けていえることは一つ。この国は独立していない、植民地であるということだ。憲法の問題ではない。国会議員や官僚のやる気の問題だ。そして、それ(主権回復)を求めて後押しする国民がいなければ、前に進んでいかない問題だと思う。だからこそ、私たちも微力ながら、自国(米国)ではできないことを他国(日本)でやりまくっている現実を多くの人々に直接訴えかけることを日々やり続けている」とのべた。

「これはもう覚悟を決めるしかない。国会という場所ですら、総理大臣から快い答弁があっても、事態はなかなか前に進まない。先日の国会審議で、沖縄県内の学校での(米軍機)騒音問題をとりあげたさいも、総理からは“たらい回しにすることはない。過去の要請も含めて再度確認する”というかなり前向きな答弁があったが、その後、質問通告などで進展具合を確認すると何も進んでいない。防衛省と外務省が“私たちはちゃんとやっています”と総理に報告して終わっている。この現実のなかでも、しつこく続けていくしかない」と永田町の現状を報告した。

憲法に則し改定すべき

加藤朗氏

次に、国際政治学者の加藤朗氏(元桜美林大学教授)が発言。自衛隊を活かす会の松竹伸幸事務局長の著書『〈全条項分析〉日米地位協定の真実』(集英社新書)をとりあげ、「本書では、日米地位協定から見る日米関係の実態は、占領延長型、有事即応型、国民無視型の三つであり、日米同盟の最大の特色は“勝者と敗者の同盟である”と喝破している。この支配と従属の構造を実態化しているのが日米地位協定にほかならない」とのべた。

そのうえで「現在の地位協定を締結しなければならなかった対米従属構造から脱し、真の対等性を実現しなければならない」として、米軍の駐留を制限・終了させ、主権回復を優先させること、日本の国内法の下での対等性を実現することなどの具体策を提起した。

「日本には、中国、北朝鮮、ロシアなど冷戦の残滓(し)があるといわれるが、これらの国は今や地政学的脅威であり、冷戦時代のようなイデオロギー的脅威ではない。イデオロギー的脅威で結ばれた現行の『日米安保』の前提は、1991年のソ連解体、2001年の中国のWTO加盟、そして2006年の北朝鮮の核実験で崩壊している」。

「一方でトランプ政権は、これらの国を果たしてアメリカにとってどのような脅威として、どの程度深刻に認識しているのか。日米で認識をすり合わせたうえで同盟を再定義し、そのうえで主権回復に向け、日米地位協定を全面改定する」、また「国際法上、主権は平等であること、地方自治体も国家主権の一角を担っていること、憲法においては第九条だけではなく、第一三条『幸福追求権』、第二五条『生存権』、第二九条『財産権』などの規定に基づいて地位協定を改定する」などの選択肢を示した。

「いずれの選択肢であれ、実現するのは政治の役割だ。地位協定改定は、日米間の外交交渉ばかりにスポットライトが当たるが、現実には内政問題だ。国民の納得が得られるよう熟議の民主主義が求められる」とのべた。

伊勢崎賢治氏(東京外国語大学名誉教授)は、自身が国連や日本政府代表として活動した戦時下のアフガニスタンやイラク、またフィリピンの地位協定でも受け入れ国の主権が最優先されている事実を明かし、「自由なき駐留」が世界標準であると指摘。トランプ政権が各国に求めている「互恵性」「対等性」を逆手にとり、日本だけにある「米軍の完全自由」を終わらせるときに来ているとのべた【発言全文別掲】。

日米軍事同盟の内実

日米統合演習「キーンソード」で米海兵隊のオスプレイから降機する自衛隊員ら(2022年、長崎県佐世保市相浦)

これらの提起を踏まえた質疑応答では、伊波洋一参院議員が、沖縄をめぐる状況や「日米安保」の現在地について次のようにのべた。

自民党政府は安保三文書改定と43兆円の大軍拡で、敵基地攻撃ミサイルを製造・配備しようとしている。5年計画の折り返しにあたる今年度から順次配備が始まる。

昨年10月から南西諸島を中心におこなわれた大規模な日米統合演習『キーン・ソード』に先立ち、日米の机上演習『キーン・エッジ』(指揮所演習)がおこなわれた。それは中国軍が岩国と横須賀を攻撃したことを前提に、日本政府が『存立危機事態』を選択し、米軍が自衛隊に“台湾に向かう中国軍を攻撃しろ”と指令し、日本が攻撃するという想定でおこなわれた。

実働型演習『キーン・ソード』の内容を見ても、中国軍との戦闘に入った段階では、米軍は日本にいない想定になっている。その事態になる直前に米軍は日本からいなくなる。『キーン・エッジ』では、より具体的な想定がされており、米軍はフィリピン上空を通って台湾海峡に向かうことになっている。南半球から来る可能性もある。

つまり、私たちがイメージする日米安全保障では、米軍と自衛隊が一緒に演習しているから共同で事態にあたるように見えるが、これは抑止力としての演習に過ぎない。実際には、日本全土が中国のミサイル射程圏内に入っているため、米軍は入らないし、日本の防衛もしない。米軍は日本を守らないのだ。

安保三文書改定によって、国内の自衛隊駐屯地や弾薬庫(130棟)を積み増しする計画が始まっているが、これも持久戦のためだ。自衛隊基地だけで敵国と戦い、米軍が来るのを待つという戦略が埋め込まれている。

日本列島がアメリカのための盾となる選択肢しかない「日米安保」になっているということを共通理解にして、声を大きくしていく必要がある。新ガイドラインでは、日本が攻撃を受けていなくても、アメリカの指示で中国を攻撃しなければいけない仕組みができた。こういう状況が隠されたまま進行していることを危機感を持って受け止めなければいけない。

公開されぬ日米合同委員会の異常

日米地位協定の運用について議事録非公開で取り決める日米合同委員会。2023年6月、米軍がSNSで公開(その後削除)した映像から(東京・米軍施設「ニュー山王ホテル」)

一般参加者から「一国で改定が難しいのであれば、各国間連携についてどう考えているのか?」という質問に対して、れいわ新選組の高井崇志衆院議員は、ASEAN(東南アジア諸国連合)の動向に触れ、「シンガポールのシンクタンクによる世論調査では、“ASEANは中国と米国いずれと協調していくべきか”という問いへの回答が、2023年は米国が61・1%、中国が38・9%だったが、2024年には中国が50・5%、米国が49・5%と逆転している。今回のトランプ関税でこの趨勢はさらに進んでいるはずだ。“中国につくか、米国につくかを私たちに選ばせるな”というのがASEANの共通した立場だが、日本もそこに加わって、米国の代理ではなくアジアの立場に立った外交をすべきであり、それが日米地位協定の改定にも繋がる道だ」とのべた。

同じく櫛渕万里衆院議員は、「私がNGOで活動していた時期、フィリピンのスービック基地の返還(1992年)をめぐり、比政府だけでなく、政党や市民も加わって凄まじい運動をしていた。それが核の持ち込み禁止を明文化させることにも繋がった。私たちはもっと議員外交を展開する必要がある」とのべた。

沖縄出身の女子学生から「公開されない日米合同委員会の議事録を公開させるためにはどうすればいいのか?」という質問に関して、伊勢崎氏は「僕はアフガニスタンの米軍占領から自立期にかけて滞在していたが、米軍最高司令官と話したとき、軍人の彼がよくいっていたことは、戦時には軍人が米国を代表するが、アフガニスタンが主権国家となった後、“米国は軍人に米国の民主主義を代表させない”だった。つまり、(在日米軍人と日本の各省庁官僚で構成する)日米合同委員会は、米軍人から見てもおかしい」と指摘。

「やる気さえあれば、日本の新しい首相が1日でいいから日米合同委員会のドアを蹴破って会議に出席し、“今日から日米合同委員会はレシプロカル、つまり、米国の世界標準に基づいてやる”と宣言すればいい。もちろん外務省や防衛省の官僚は必死で抵抗する図式になるだろうが、それだけで変わる」とのべた。

同会は今後、与党側にも働きかけを強め、超党派で地位協定改定に向けた旺盛な論議を展開することを目指すとしている。