(2025年4月30日付掲載)

住宅地に隣接し、広大な面積を持つ米空軍嘉手納飛行場・弾薬庫(沖縄県)

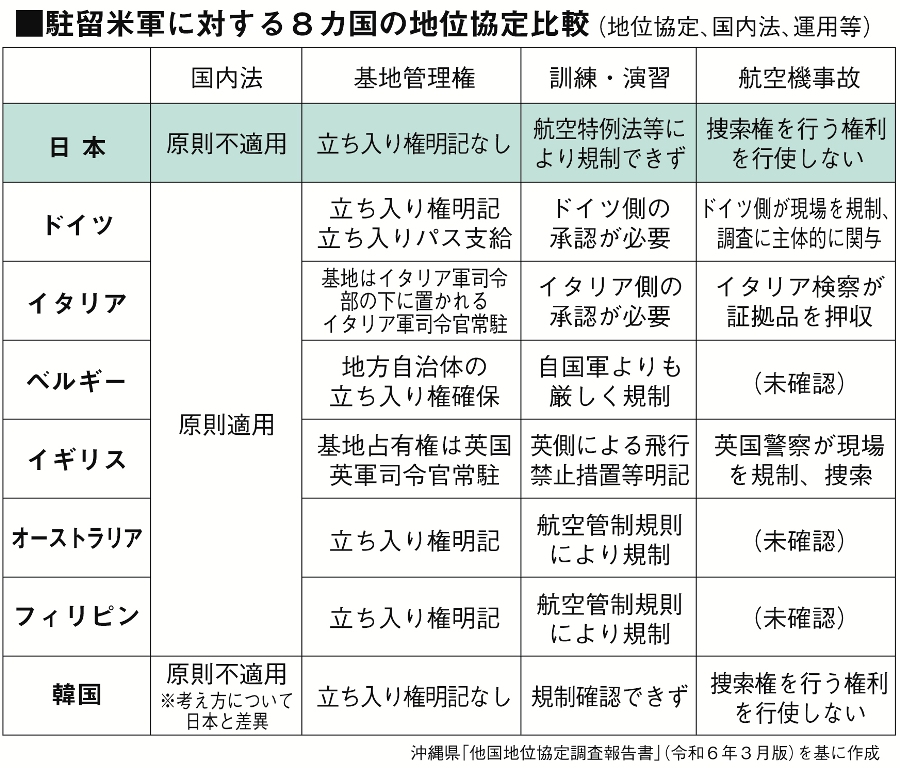

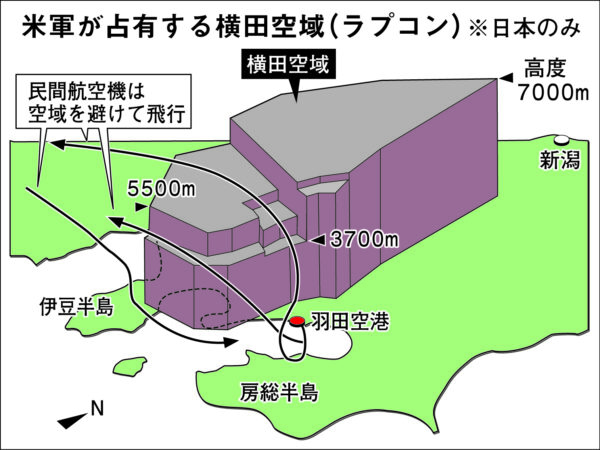

日本に駐留する米軍関係者による公務中の事故・事件は日本側に捜査権や刑事裁判権がない、米軍基地経由の出入国は出入国審査の対象外、米軍は日本の民間空港を自由に使用可能、米軍機の飛行は日本の航空法の適用除外――これら数々の不条理を規定する日米地位協定は、1960年の日米安全保障条約改定に基づき在日米軍の地位を保障するために結ばれて以来、65年間一度も改定されていない。昨年、石破首相が就任会見で「地位協定の改定」に言及したことを踏まえ、「日米地位協定の改定を超党派で」と題する円卓会議が4月24日、国会内で開かれた。主催は「自衛隊を活かす21世紀の憲法と防衛を考える会」(呼びかけ人/伊勢崎賢治、柳澤協二、加藤朗)。与野党の国会議員に呼びかけ、地位協定改定を米国側に提起するための日本側の合意点を探った。会議では論議の土台として、沖縄県知事公室基地対策課・又吉信統括監が、沖縄県が独自に実施した「他国地位協定調査」の結果を報告。米軍駐留国のうち8カ国の地位協定を比較し、日米地位協定の異常さを明らかにした。沖縄県の報告を、当日配布された調査報告書の内容とあわせて紹介する。(文責・本紙編集部)

◇ ◇

国土面積の約0・6%しかないにもかかわらず、在日米軍専用施設面積の約70%が集中する沖縄県では、米軍基地の多くが県民の住宅地域に近接しており、これらの基地から派生する事件・事故や環境問題、軍人、軍属等による犯罪等が県民生活に多大な影響を及ぼしている。米軍基地の整理縮小と日米地位協定の見直しは、県政の重要な課題となっている。

沖縄県は、2000(平成12)年に日米地位協定の見直しに関する要請、2017(平成29)年には県内市町村等からの意見も取り入れて見直し項目を加え、11項目28事項の見直しを日米両政府に要請している。

沖縄県が考える日米地位協定の具体的な課題は主に次のようなものだ。

▼基地管理権(第三条)

沖縄県内では、2020年4月、発がん性が指摘される有機フッ素化合物(PFOS等)を含む泡消火剤14万3830㍑が基地の外に流出した。2021年8月には、米軍が保管しているPFOSを含む水の処理について日米が協議しているなか、米軍が処理したとする水(6万4352㍑)を一方的に公共下水道に放出。地下水、河川等からもPFOSが検出され、取水不可となった。米軍は、現在も立ち入り調査を認めていない。

▼米軍人等の出入国(第九条)

2020(令和2)年7月以降、複数の米軍基地内における新型コロナウイルス感染症の感染拡大やクラスターの発生等、米軍由来と思われる県内での感染拡大が大きな問題になった。米軍の検疫について日本の国内法の適用がなく、日本の水際対策が適用されていなかったことが感染拡大の一因と考えられる。

▼刑事裁判権・身柄引渡(第一七条)

日米地位協定では「公務外の事件・事故の場合、裁判権は日本側にあるが、被疑者が米側に拘束された場合は、日本側が起訴するまで、引き続きその身柄を米側が拘束する」となっている。

1995年に県内で発生した米兵3人による少女暴行事件でも同条項により身柄引き渡しがされなかったことに県民世論が高まり、同年10月の日米合同委員会では地位協定の「運用改善」を合意。殺人または強姦という凶悪な犯罪にかかる起訴前の身柄引き渡しについての日本側からの要請に対し、米側は「好意的な考慮を払う」とされた。

しかし、2002年11月に県内で起きた米兵による婦女暴行未遂事件において、日本側の起訴前の身柄引き渡し要請に対し、米側は明確な理由を示さないまま拒否。起訴前の身柄引き渡しの判断は、依然として米側の裁量に委ねられている。

▼警察権(第一七条)

「日本国の当局は、通常、合衆国軍隊が使用し、かつ、その権限に基づいて警備している施設もしくは区域内にあるすべての者もしくは財産について、又は所在地のいかんを問わず合衆国軍隊の財産について、捜索、差押え又は検証を行う権利を行使しない」(日米地位協定合意議事録)。

2004年8月に発生した沖縄国際大学(宜野湾市)構内への米軍ヘリコプター墜落事故では、米軍側が事故現場一帯を封鎖し、事故現場には県警等が入ることはできず、機体の残骸等も米軍が持ち帰った。

* *

沖縄県としては、日米地位協定の抜本的な見直しを実現するためには、この問題が日本国民全体の問題として受け止められる必要があると考えている。沖縄県は日米地位協定の問題を明確化し、同協定見直しの必要性への理解を全国に広げることを目的として、2017~2022年度にかけて他国の地位協定や米軍基地の運用状況について独自調査をおこなった。

事前に各国の地位協定や国内法の情報の比較調査などをおこない、その後、実際に地位協定や基地の運用がどうなっているのかについて現地調査を実施した。2017年度はドイツ、イタリア、2018年度はベルギー、イギリス、2019年度にオーストラリア、フィリピン、コロナ禍を挟んで2022年度に韓国の調査をおこなった。

まず欧州4カ国の調査結果を説明する。

欧州4カ国 国内法適用は当たり前

ドイツ航空管制(DFS)でのヒアリングの様子(2017年、沖縄県「他国地位協定調査報告書」より)

ドイツ、イタリアでは、過去に起きた大規模な米軍機の事故で多数の死傷者が出たことから国民世論や反米感情が高まった。両国政府は、この国民世論を背景にして米軍と協議にのぞみ、改定や新たな協定締結をおこなうことで、国内法の米軍への適用強化や米軍機の飛行規制強化を実現している。

受け入れ国の国内法適用について日本と各国の協定条文を比較する。

まず日本の態度だが、外務省は「一般国際法上、駐留を認められた外国軍隊には特別の取り決めがない限り、接受国の法令は適用されない」との立場をとっており、在日米軍には日本の国内法は原則として適用されていない。その結果として、たとえば日米地位協定(第三条)によって米軍には排他的管理権が与えられている。そのため、有機フッ素化合物等の汚染源調査のために米軍基地内の立ち入り調査を何度も要望しているが、いまだに立ち入りが認められていない。

同じく第一七条の警察権では、先述した沖縄国際大学での米軍ヘリ墜落事故発生のさい、米軍側が事故現場一帯を封鎖し、沖縄県警も事故現場に入ることができなかった。機体の残骸についても米軍が土ごと持ち帰り、その後に警察が入ったときには、ほとんど証拠は採取できなかった。

一方、ドイツ、イタリアでは、それぞれの協定に米軍の訓練・演習等における受け入れ国の国内法の適用、それへの遵守義務が明記されている。ベルギーでは、憲法や法律に基づいて外国軍が駐留しており、米軍にも国内法や航空法令等を適用させている。イギリスでも、国内法である「駐留軍法」を整備することで、英軍に適用される法令や規則等を米軍にも適用させている。英国政府は、議会において、米軍への英国法の適用を明言している。

次に、基地の管理権・立ち入り権について比較する。

日米地位協定では、米軍に排他的管理権を認めており、日本側による施設・区域内への立ち入り権は明記されていない。一方、ドイツ、イタリアでは、受け入れ国側の立ち入り権が協定に明記され、イギリスでも基地の占有権は引き続きイギリス側が持つことや基地に英空軍司令官を置くことなどが規定されている。

訓練・演習への受け入れ国の関与について。

日米地位協定では、米軍の訓練・演習に対して、日本側に規制する権限がない。さらに、訓練に関する詳細な情報が日本側に通報されることはなく、日本政府としては、それを求めることもしないという姿勢をとっている。一方、ドイツ、イタリアでは、米軍の訓練に受け入れ国側の許可や承認が必要であることが協定に明記されている。

また、ベルギーでは、航空法において、外国軍の領空飛行にはベルギー側の許可が必要であることなどが規定されており、航空規則でも飛行高度や飛行時間などについて自国軍よりも外国軍を厳しく規制している。イギリスにおいても、英空軍の規則により、駐留軍の飛行をイギリス側が禁止・制限し、条件を課すことができることが規定されている。

現地調査で確認 受入国の主権を最優先

イタリア北東部チェルミスで発生した米軍機によるロープウェイ切断事故。ゴンドラが落下し、20人が死亡した(1998年)

現地の調査結果について説明する。

ドイツでは、米空軍基地の所在自治体の市長から、周辺自治体には米軍基地内への立ち入りパスが支給されていること、ラムシュタイン基地には米軍基地司令官や周辺自治体の首長などをメンバーとする「騒音軽減委員会」が設置されており、航空機の離着陸回数などが詳細に報告されていること、米軍機事故のさいはドイツ軍が現場を保持し、主体的に調査に関与しているとの説明があった。環境調査においては、ドイツ法に基づきドイツがおこない、費用は米側が支払ったという。

ドイツ航空保安部署(連邦監督局や航空管制)からのヒアリングでは、ドイツには日本の横田空域のように他国軍が管理する空域は存在しないこと、低空飛行についてもドイツ軍規則に詳細に規定されており、米軍もそれに従わなければならないとの説明があった。

イタリアでは、1998年に発生した米軍機によるロープウェイ切断事故(死者20人)時にイタリア軍代表者を務めたレオナルド・トリカリコ元NATO空軍司令官から、イタリア国内法の米軍への適用について、米軍の活動にはイタリアの法律をすべて適用させていること、また基地の管理権についても、米軍基地には必ずイタリア軍司令官がおり、米軍の活動は必ずイタリア軍司令官にうかがいをたてておこなう必要があるという説明があった。

また、米軍機によるロープウェイ切断事故当時、外務大臣として事故対応にあたったランベルト・ディーニ元首相からは、「米軍基地があるのは日本だけではないが、インターナショナルな見直しを進めていかないと、日米関係だけが奇異な関係になってしまう」「米国のいうことを聞いているお友だちは日本だけ」「米国が日本を必要としているのは明らかなのだから、そこをうまく利用して立ち回るべきだ」との話があった。

イタリア北部にあり、米空軍基地が所在するアヴィアーノ市では、副市長から、イタリア国内法の米軍への適用、基地の管理権が確保されていることを確認している。

ベルギーにおける現地調査では、1990年にベルギーが外国軍機の低空飛行を禁止した当時に国防省官房長を務めていたミシェル・マンデル元ベルギー空軍大将から話をうかがった。同氏は「外国軍の低空飛行禁止措置は、ベルギーの国内航空法を改正しておこなったことであり、他国と協議しなければならないということではない」「飛行規制をすることで、同盟各国との関係に悪影響を及ぼしはしないし、ベルギーの防衛力の低下にもならなかった」「自国の規制を他の同盟国に守らせながら、同盟の加盟国であり続けることは可能である。それがNATOの原則」と話された。

また、米空軍基地が所在するシエーヴル市の市長からは、当然の権利として基地内への立ち入り権が確保されているということを確認している。「基地の中で何かが起きれば、市民の安全を確実にするために確かめる必要があるし、そうではない平常時であっても、基地で何が起きているか知る権利がある」と。

イギリスでの現地調査では、イギリス民間航空局(CAA)から、外国軍機は英国上空を飛行する場合、英国の規則に従わなければならず、たとえば米軍は、英国の航空規則と米国の航空規則のうち規則の強い方にもとづいて飛行しているという説明があった。

2014年に米軍機が墜落したノーフォーク州において事故現場の規制や捜査等を担当した警視からは、事故現場はイギリス警察が規制線を張ったことや、到着した米軍の消火責任者が「イギリス警察に優先権がある」とはっきりいって、現場にいた米軍人を基地に帰還させたとの説明を受けた。事故現場においても米軍側の認識は、日本の米軍とは大きな違いがあることがわかった。

続いて、オーストラリア、フィリピン、韓国について説明する。

オーストラリア 厳格な検疫検査を実施

オーストラリアは、1951年に締結された太平洋安全保障条約に基づき、米軍が配備されている。北部のダーウィン基地にハワイや沖縄等から海兵隊が2500名規模でローテーション配備されているほか、オスプレイなどの航空機も配備されている。

米豪地位協定(全24条)は1963年に締結され、米側によるオーストラリア法の遵守義務、米軍機によるオーストラリア航空管制規則の遵守義務が明記されているのが大きな特徴だ。

米軍へのオーストラリア国内法の適用について、オーストラリア農務省は、人の健康や環境などを保護することを目的に検疫手続きなどを定めた2015年のバイオセキュリティ法(検疫関係)を米軍にも適用し、ローテーション配備される航空機や船舶等について検疫検査を実施していることがわかった。米海兵隊では、オーストラリアの基準に適合させるため、ローテーション配備されるヘリコプターを20日近くもかけて分解・洗浄し、オーストラリア当局の検査を受検している。

軍事航空安全規則(豪州軍規則)では、「本国領空内を運航する外国の軍用機は本規則を遵守するもの」と明記し、市街地での事前承認のない低空飛行は認めていない。

米海兵隊が配備されているダーウィン市の市長やオーストラリア民間航空安全庁(CASA)からの聞きとりでは、「軍用機の演習がおこなわれる前には住民に周知される」「オーストラリア政府の飛行規制や規則は厳格であり、ダーウィン市では沖縄のように軍用機が住宅地上空を飛行することはあり得ない」「オーストラリア領空には、日本の横田空域のように外国軍が管理する空域は存在しない」ということであった。

このように米軍への国内法適用や自国による空域の管理などは、欧州だけでなく、オーストラリアでも同様の状況であることが確認されている。

フィリピン 主体的交渉で大幅改定

1992年、フィリピンでは上院が米比安保条約の批准を否決し、一度すべての駐留米軍が撤退。スービック米海軍基地の引き渡し式で星条旗を降ろす米兵

フィリピンでは、1947年にアメリカとの間で締結した米比基地協定について、3度の主要な改定を実現している。

1991年にピナツボ火山が大噴火し、クラーク米空軍基地が大きな被害を受けて返還されることになるが、米比両政府は米海軍のスービック基地の使用を10年間延長する「米比友好協力安全保障条約」を締結した。

しかし、フィリピン上院は同条約の批准を拒否。その結果、米軍は基地使用の根拠を失うことになり、翌1992年にはスービック基地を返還し、フィリピンから完全に撤退している。

しかし、米軍撤退後の1995年に中国による南沙諸島ミスチーフ礁の占拠などがあり、1998年に「訪問軍協定」という形で協定を結び、米軍との関係を再構築。2014年には事実上の基地使用協定となる「米比防衛協力強化協定」を締結し、現在では、米国が9つのフィリピン国内の基地を使用することができるようになっている。

米比基地協定の改定内容をみると、1942年に締結された当初の協定では、基地及びその周辺で必要なすべての権利、機能、権限が米国に付与され、基地内では公務内外を問わず米軍が刑事裁判権を保持するなど、フィリピン側にとって大幅に不利な内容の協定となっていた。1959年の改定では、99年間だった基地使用期限が25年間に短縮されたが、刑事裁判権については改定されなかった。

だが、度重なる米兵犯罪の発生(フィリピン側に裁判権なし)や日本を含む他国と比べて不利な協定内容であったことなどから、国内で再度の改定に対する国民世論が高まり、フィリピン政府は米側と交渉し、1965年には刑事裁判権を改定し、NATOや日本とほぼ同様の内容にすることを実現している。

その後、フィリピン政府は粘り強く米側と交渉を続け、1979年には米軍基地にフィリピン軍司令官を配置し、各基地はフィリピン軍司令官の指揮下にあることを明文化するなど、現在の日米地位協定を上回る内容の改定を実現させている。

フィリピンにおける米軍への国内法適用については、米比の二国間協定では、日米地位協定と同じく国内法の「尊重義務」(遵守ではない)しか明記されていないが、フィリピンでは米軍に対して環境法令を適用していることがわかった。

フィリピン環境天然資源省の行政命令では、「訪問軍協定に基づいて遂行される軍事演習及び関連する活動は、当国の既存の環境に関する規則及び規則に従うものとする」とされ、演習等における制限・禁止事項(①毒性及び危険性廃棄物の産生、②核物質の使用、③空域及び水域への恒常的な汚染を含む物質)が規定されている。

フィリピン現地での聞きとり調査では、環境天然資源省から「米国法に規定されていないことであっても、フィリピン法に規定があれば、米軍はそれに従う」「たとえば有害物質の取り扱いにはフィリピン環境天然資源省の許可が必要」「米軍によるどのような違反であっても、フィリピン法で対応されており、その取り扱いにフィリピン軍と米軍に差異はない」との説明を受けている。フィリピンでも国内法においては、環境法令を米軍に適用することを明記し、実際の運用においても国内法を適用しているという状況を確認している。

また、フィリピン民間航空局でのヒアリングでは、「フィリピンの空域使用は、民間の方が優先であり、外国軍が使用する場合にはフィリピン民間航空局による事前の許可が必要」「外国軍がフィリピンの空域を飛行する場合には、フィリピンのルールを守らなくてはならない。過去に米軍が低空飛行をしてフィリピンのルールに違反したことがあったが、そのときは訓練を中止させた」「日本の横田空域のような空域は、以前に基地があったころ基地周辺に存在したが、米軍撤退後は民間航空局の管理となっており、現在では存在しない」との説明を受けている。

また、フィリピン民間航空局でのヒアリングでは、「フィリピンの空域使用は、民間の方が優先であり、外国軍が使用する場合にはフィリピン民間航空局による事前の許可が必要」「外国軍がフィリピンの空域を飛行する場合には、フィリピンのルールを守らなくてはならない。過去に米軍が低空飛行をしてフィリピンのルールに違反したことがあったが、そのときは訓練を中止させた」「日本の横田空域のような空域は、以前に基地があったころ基地周辺に存在したが、米軍撤退後は民間航空局の管理となっており、現在では存在しない」との説明を受けている。

フィリピンにおける米軍は、現在では駐留軍ではなく訪問軍(米軍施設はフィリピン軍基地内に限定)という立場になっているため、在日米軍と単純に比較することはできない。だが、過去に米軍基地があった時代において、フィリピン政府の粘り強い交渉により数次にわたる改定を実現させていることや、現在の協定においても国内法を米軍にも適用させていること、空域を自国で管理していることは、日米地位協定の課題を考える場合において、大変参考になる情報であると考える。

韓国 2度の協定改正を実現

最後に韓国について。

米韓地位協定と日米地位協定は、条文条項がほぼ同じであることを確認している。また、在韓米軍の訓練が住民にさまざまな影響を及ぼしており、環境調査のための基地内への立ち入りが容易ではないなどの実態があり、国内法を適用して米軍の活動をコントロールしているとはいいがたい。基地を抱える自治体が、訓練にともなう負担の軽減や環境汚染の原状回復、跡地利用等などに苦慮しつつ、とりくんでいることがわかった。

それでも韓国政府は、計2回の地位協定改正(うち1回は本文の改正)を実現している。1991年の改正では、韓国側が有する第1次裁判権の対象となる犯罪の範囲を拡大することなどを内容とするもの、2001年改正は刑事裁判権に係る事項や環境に係る問題等を内容とするものだ。

特に、「国内法の適用」について、韓国政府は「外国軍隊に対する国内法の適用の例外については、派遣国と受け入れ国の合意に基づくのが慣例」と考えており、「原則として適用されない」とする日本政府の考え方とは異なる。韓国政府の見解は、韓国側の主体性のあらわれとも見え、こうした姿勢が二度の地位協定改正を実現した立場につながっていると考えられる。

「運用改善」では解決なし 抜本的改定を

以上、これまで見てきた地位協定の条文や現地調査の結果を8カ国の比較としてまとめると、ヨーロッパ4カ国、フィリピン、オーストラリアでは、国内法の適用、基地の管理権、訓練・演習への関与、航空機事故への対応のすべての項目において、それぞれの国が自国の主権をしっかりと行使していることが確認できた。これに対し、日本においては、まったく主権を放棄しているという状況が明らかになった。

たとえばドイツにおける騒音軽減委員会等の設置や、イギリスにおける基地内への受け入れ国側の人員の配置など、それぞれの国の実情に応じた形で地元自治体への説明や意見聴取等を実施している。さらに、米軍機事故のさいも、受け入れ国側が主体的に関与している状況だった。

これに対して、日本では原則として国内法が適用されず、日米で合意した飛行制限等も守られていない状況や地域委員会設置、主体的な事故捜索、基地内への立ち入り権確保等が実現していないなど、今回調査した他国とは大きな違いがあることが明確になった。

日米両政府は、依然として、多くの基地問題が発生する都度、「運用改善」により対応している。沖縄県としては、米軍基地を巡る諸問題の解決を図るためには、原則として日本の国内法が適用されないままで米側に裁量を委ねる形となる運用改善だけでは不十分であり、地位協定の抜本的見直しが必要であると考えている。

沖縄県はホームページ内に「地位協定ポータルサイト」をもうけ、沖縄県が調査で収集した他国の地位協定や法令、その日本語訳等の資料とともに「他国地位協定調査報告書」を掲載している。ぜひご覧いただきたい。