(2026年1月5日付掲載)

イスラエルの攻撃と封鎖により深刻な飢餓に見舞われているパレスチナ・ガザ(2024年12月)

山口県の高校教師、大学教員、学生、生徒ら約40人が世界史と地域の繋がりについて執筆した『やまぐちから考える世界史』(えにし書房、2025年5月)の刊行記念フォーラムが12月28日、山口市のKDDI維新ホールで開かれた。約150人が参加した同フォーラムでは、京都大学人文科学研究所教授の藤原辰史氏が「食をめぐる『地域』と『世界』――『食権力』概念から考える」と題して基調講演をおこない、食料統制や飢餓が暴力の手段として使われてきた歴史を紐解き、地域から食の主権を取り戻す試みを広げていく必要性を説いた。藤原氏の講演要旨を紹介する。(文責・編集部)

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

藤原辰史氏

「食権力」という聞き慣れない概念を中心に話をしたい。私の研究は、食べ物と農業という、あまり都会では関心が持たれにくい分野である。これまでトラクターや給食という視点から歴史書、哲学書を書き、そのなかで『分解の哲学』や『トラクターの世界史』『食べるとはどういうことか』『戦争と農業』などが韓国で翻訳されている。そのことから最近は韓国にも呼ばれ、韓国の方と一緒に研究や発表、読書会をおこない、歴史学は領域を越えてさまざまに展開できるものだということを身に染みて感じている。

昨年秋に刊行した『食権力の現代史』(人文書院)では、ナチスが飢餓を武器にして多くの人を殺したことを扱った。良心の呵責(かしゃく)を遠ざけることができる非常に恐ろしい暴力が、アウシュヴィッツ強制収容所に代表される「収容所の暴力」とは違ったかたちでおこなわれた。私たちは「ナチスの暴力」といえば「ユダヤ人虐殺600万人」と考えがちだが、これは今大きな転換が進んでいる。

ドイツの歴史教育に学ぶべきものが多いことは確かだ。たとえば、ドイツ最大の歴史博物館は、首都ベルリンの目抜き通りであるウンター・デン・リンデンにあり、政治家たちが頻繁に訪れる、と館長さんが語っていた。政策をつくるためには歴史に学ぶことが一番手っ取り早いからだ。どんな歴史をドイツがたどってきたのかを知ることが今の問題を考えるヒントになる。日本最大の総括的歴史博物館は千葉県佐倉市にある。とてもすばらしい博物館だが、政治家たちはどこまで大事に思っているだろうか。

しかし一方で、ドイツの歴史教育には近年、批判が噴出している。

一つは、ナチス時代の「足下をめぐる歴史研究」はすごく充実しているが、ドイツは第一次世界大戦期までにアフリカに植民地を持っていたことに対して、圧倒的に倫理的な内省が足りない。太平洋にもビスマルク諸島などの植民地があった。ドイツに限らない。ヨーロッパ諸国は、そのコロニアル(植民地)の歴史をあまり熱心に自己批判してこなかった。たとえば、ドイツの植民地に対する謝罪は、最近ようやくメルケル元独首相がやったばかりだ。植民地支配への責任が弱い。だからそう簡単には絶賛はできない。

もう一つは、ナチスはユダヤ人だけを殺したのではないということだ。強制収容所には、レジスタンス(抵抗運動)の活動家、同性愛者、シンティ・ロマ(かつてジプシーという蔑称で呼ばれた)などの移動民族も入れられ、たとえドイツ人であっても心身に障害を持つ人たちは「穀(ごく)潰し」として飢えさせられ、殺された。

そのような歴史をドイツは部分的には振り返ってはいるが、「絶対的な悪」をユダヤ人のホロコーストだけに集中しすぎていたという反省がある。

2023年に開始されたイスラエルによるパレスチナ・ガザへの常軌を逸した暴力に対して、ドイツ政府はほとんど何もいえず、むしろイスラエルを擁護さえする。イギリスも同じような態度をとっている。あれだけ歴史を反省していたのに、なぜユダヤ人国家であるイスラエルの暴力には一言もいえないどころか、それを擁護できるのか。

ナチスはウクライナやベラルーシ、オーストリアなどさまざまな地域に侵出し、収容所をどんどんつくり、東ヨーロッパのユダヤ人、政治犯たちをぶちこんで殺した。ユダヤ人虐殺は非常に大きな悲劇であり、絶対に許してはならないことだが、だからといって、ユダヤ人の国家がパレスチナであんなやり方で人々を殺して良いというのはまったく別の話だ。

だから、われわれ教育者は今、過去を子どもに教えること=アンネ・フランクに想いを寄せること、とは異なったナチズムの悪行を教える回路を探らなければならない。記憶の偏りそのものが政治的な磁場にすぐに巻き込まれる。この意味でも、現代史の教え方に非常に注意しなければいけない時期に来ている。

食権力とは

藤原辰史著『食権力の現代史』(2025年、人文書院、324㌻)

「食権力=Food Power」とは、「食の余剰と技術の集中を根拠として、人間および自然を統治・管理する力の束のこと」であると定義できると思う。この恐怖は、ごく簡単にいえば、家庭内で食事を作る親が「今日のごはんは抜き!」といったときの子どもの怯えた顔に宿っている。ごはんを抜かれる恐怖、しかも1カ月、1年抜かれる恐怖の国家版と考えて良い。

食べ物を作るためには農薬や化学肥料が必要になるが、そういうものを売らない、または一挙に集中してすごく高く売ることも食の権力だ。今の日本の農業機械は、四条刈りのコンバインでも800万円。高級車よりも高い。もちろん、乗用車よりも複雑な機械だからしょうがないのかもしれないが、限られた大規模農機具メーカーによる寡占が進んだ点も見逃せないだろう。

食べ物は人間の欲望の根幹にあるものであり、その足下を見て企業や投資家がもうけを求めて群がってくる。そういうことも含めて私は食権力と呼んでいる。

この言葉を初めて使ったのは、世界戦後史のキープレイヤーであるアメリカ、その「影の大統領」といわれたヘンリー・キッシンジャー(元国務長官、1923-2023年)だ。彼は1960年代、部下にこれを研究するよう命じた。

キッシンジャーの発言からは、アメリカが冷戦期に主に三つの要素を抑えることで世界を統治できると考えていたことがわかる。つまり、武器(軍事力)、石油(エネルギー)、そして食料である。

私たちは歴史教育において、「食」を通じて威嚇され、また威嚇し、あるいは人を殺してきたことを無視してきたのではないか。軍事や石油と並ぶ暴力の手段としての「食」を考えたいというのが私の話のテーマである。

結論からいえば、食料は今もなお非常にグローバルな食権力によって支配されている。巷にあふれるペットボトル飲料や缶飲料の外側に記されている果糖液糖は、砂糖ではなくトウモロコシ由来の場合が多く、トウモロコシの世界最大の生産地はアメリカだ。コンビニに並ぶ食料品の多くも海外産である。なぜこれほど食が豊かな国で、こんなにも多くの食べ物を輸入しているのか。私たちは好んで輸入していると考えがちだが、食権力の概念からいえば、輸入させられている、買わされている、選ばされているといえる。

その食権力から独立するためには、できる限り地域の中で食べ物を自給していくことだ。日本国といわずとも、たとえば山口なら山口で、九州や四国などの近隣と組みながら、できるだけ食料を回していく。

私は島根県奥出雲町の出身だが、西の横綱と呼ばれる仁多米や仁多牛、椎茸や野菜や蕎麦など、おいしい食べ物であふれている奥出雲でも、スーパーに行けば大手メーカーのパンやペットボトルがたくさん置いてある。でも奥出雲ではペットボトルの原料となる石油は生産できないし、それらのパンの原料であるオーストラリア、カナダ、米国の小麦は生産できない。本来コメで自給できるはずの地域でなぜこういうことが起きるのか?

それを考えたとき、私はグローバルな食権力からの独立したローカルな食と農の自立が重要だと思う。最近「食料安全保障」という言葉がよくニュースに出てくるが、これはあくまで国家単位の話にすぎない。「国家の中で食料を安全に保っておくこと」は農水省の目指すべき目標であり、それも確かに重要だが、その実現を本気で考えるならば、国家よりまえにもっとローカル単位で食料を自給するという小さな自給圏を多数作ることの方が、地域が活性化するゆえに、結果的に日本列島の食料自給率は上がると思われる。

『やまぐちから考える世界史』(2025年、えにし書房、276㌻)

このたび刊行された『やまぐちから考える世界史』(えにし書房)を読むと、史実でありながらも、そこには「あり得たかも知れない未来」が少しずつ書かれているように思えて希望を感じた。たとえば「アジア海域の十字路」として山口が描かれている。釜山や済州、対馬、石見、ウルルン島、蔚山(ウルサン)……蔚山は、日本が植民地を朝鮮半島に導入し、大量のコメを朝鮮半島から移入していたときの最大の貿易港だった。

島根県も山口県も朝鮮半島から非常に近い。極論をいえば「アジア海域の十字路」として山口があったのならば、山口がもっとアジアとの交流を頑張って近隣諸国へのリスペクトをもっていたら、漁業や農業をめぐって、近隣地域で交流するような脱国家的な領域づくりにもっと取り組んでいたら、アジアはもっと平和だったかもしれない。それくらい大事な場所だったともいえる。

だから地域史では、地域に誇りを持つと同時に「こんなに大事な場所なのに、なぜ頑張れなかったのか」という側面について考える必要もある。それによって未来の子どもたちがその潰えた歴史をつなげることができるからだ。

食の集中と飢餓7億人

食べ物についても「あり得たかも知れないもう一つの歴史」を考える必要がある。今のようにグローバルにあらゆる食料が回る社会では、お金があるところでは食べ物がふんだんに捨てられる。

日本のフードロス(廃棄食料)は、日本の農業生産額の総額に匹敵する。日本国二つ分の食料を生産して半分捨てていることになる。このような配分のあり方をつくってしまった私たちの歴史を、もう一度オルタナティブに考えるなら、これだけ交通網が発達しても、山口の人は山口で自給自足し続けることができたかもしれない。少なくともそれに近づくことができたかもしれない。そのためにはどうすればよかったのかという問いが生まれる。

たとえば今、地球上では、人類全員に平等に分けたら十分に食べていけるだけの量の食料が生産されている。それなのに現在、世界で7億3300万人が飢餓で苦しんでいる。理由は、食が権力によって集中され、投機に使われているからだ。

しかも、食の暴力は、人種的には白人よりも黒人に多く向けられ、男性よりも女性の方が飢餓で亡くなる割合が高いことが統計で明らかになっている。その理由は、その地域で飢餓が起きたとき、たくさんいる子どものなかで男女のどちらを選ぶかという残酷な選択を迫られ、その結果、女性が最初に殺されてしまうパターンが多いからだ。そのように差別の暴力と飢餓の暴力は密接につながってきた。

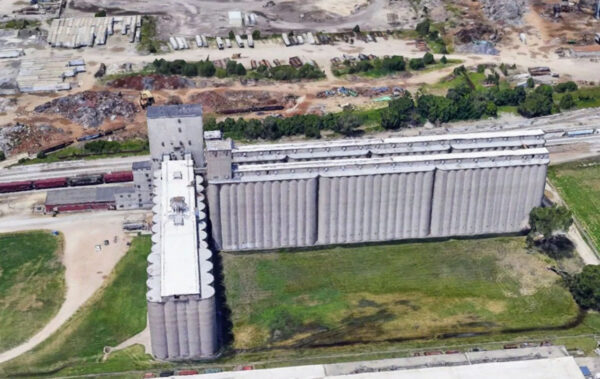

米国カンザス州にある世界最大規模のカントリーエレベーター。コンクリートタンク 246 基で構成されている

食料を操る穀物メジャー

現在、世界の半分以上の穀物は、上位5~6社の穀物メジャーが牛耳っているといわれている。

19世紀末から20世紀初頭までは、ルイ=ドレフュス社、ブンゲ社、フリブール社、コンチネンタルグレイン社といったユダヤ系商社がかなりの穀物を支配していた。ナチスはこのユダヤ系の穀物市場への挑戦として登場した経緯がある。

ナチスはなぜ東ヨーロッパを攻めたのか? ナチスはなぜヴェルサイユ条約を否定していながらアフリカをもう一度取りに行かなかったのか? それは、アフリカよりも東ヨーロッパの方が食料も石油も得られるからだ。石油はルーマニア、食料はウクライナの大黒土地帯からだ。

戦後はこれにアメリカが加わる。代表的なのが世界最大の穀物企業カーギル社だ。カーギルは非上場の秘密主義、家族経営の大企業で、穀物やバイオディーゼルなどのさまざまな植物由来のものを一挙に集めて売る、米中部ミネアポリスにある企業だ。

さらに、アーチャー・ダニエルズ・ミッドランド(ADM)。このような巨大企業が穀物を独占し、安く仕入れて価格が上がったときに投機する。日本史でいう米騒動のときと同じことを今も世界規模でやっている。

ロシアがウクライナを侵攻したとき、これらの企業は一気に収益を上げた。戦争などの地球規模の問題が起きたときには必ず穀物価格が上昇する。石油ショック時のトイレットペーパーと同じようにみんなが買い込むからにほかならない。

その危機を見越して全世界に巨大な連絡網や情報網を持っているこれらの企業は一気にもうけに走る。そのため穀物の集中が起き、アフリカでは飢餓が起きた。あれはウクライナが攻められたからではなく、ウクライナが攻められるという情報を掴んだこれらの企業が穀物を囲い込み、すでに収穫が終わって輸出していたウクライナの小麦がアフリカに渡らなかったために起きた飢餓だ。

ジャーナリストのダン・モーガンは、苦心惨憺、穀物メジャーを調べた結果、「穀物王朝」と呼べるほどの膨大な富を蓄積していることをつきとめた。それほど食べ物は、権力や経済の極めて重要な中心にある。

アメリカ各地のカントリーエレベーター(穀物の乾燥・貯蔵・調製・出荷を一貫しておこなう施設)には、巨大なサイロが何百本もあり、下には鉄道が走ったり、船の積荷の場所があったりする。穀物価格が上がる情報が入れば即座に売りに出す体制が整っている。穀物の集中がもたらす権力=食権力のイメージは、巨大倉庫だといって良い。

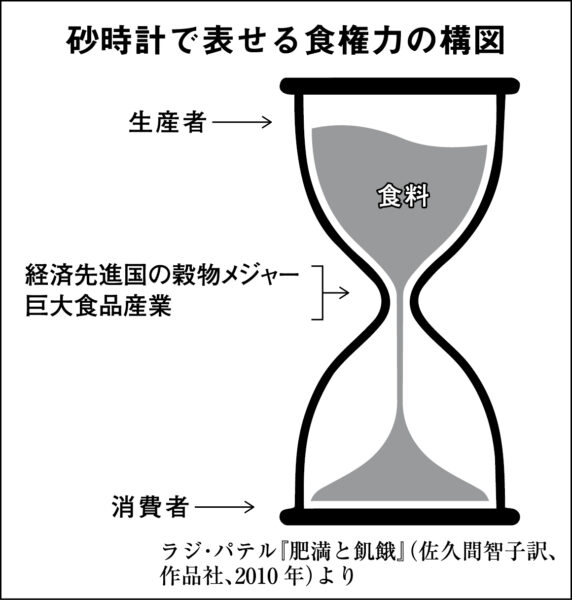

それは簡単に図式化すると砂時計に表せる。世界中で生産された穀物を一度、砂時計のくびれの部分に集め、それをまた世界中の消費者に付加価値を付けて売る【図参照】。

インド出身でアメリカで活躍するフードジャーナリストのラジ・パテルは『肥満と飢餓』という有名な著書の中で、今世界のフードシステムはまさにガラスの砂時計だといっている。これによりローカリティが失われる。「どこの駅前も同じ風景になった」といわれるのと同じように、どこのスーパーにも、どこのコンビニにも同じものが並ぶようになった。その一番大きな理由がこの砂時計のくびれだ。

端的にいえば、この砂時計のくびれに穴を開けて直接砂を下に落とすことが必要であり、それをローカルに落とし込んだのが産直提携や生協運動の流れだ。これは世界的にも重要な運動だ。

巨大穀物商社vs.ナチス

これらの巨大な穀物商社はどうやって力を得たのか。創業者であるルイ=ドレフュスもブンゲもフリブールもヨーロッパのユダヤ系の商人の子孫である。一九世紀前半までは、牛や馬や、新しく設置された鉄道で運んでいたものが、次第に船で運べるようになり、大量の穀物を収集できるようになった。歴史家のスコット・レイノルズ・ネルソンは、それを可能にしたのは、ダイナマイト、海底ケーブル、蒸気船だといった。

ダイナマイトで巨大な港を築けるようになり、そこに巨大な蒸気船を着岸することで一度に大量の輸送が可能になった。1960~70年代には世界中に海底ケーブルが敷かれ、電信によって世界同時的に情報の交信が可能になった。

それまでヨーロッパで食べる穀物は、基本的にウクライナから運ばれていたが、それ以降はアメリカ大陸から蒸気船で運ぶ方が安くなった。ウクライナでは技術革新はあまり起こらなかったが、アメリカでは地主と小作の関係がなく、ほとんどがファーマー(産業農家)なので大胆な技術革新がおこなわれ、それによって農業生産コストが下がり、穀物の流れが一気に変わっていく。

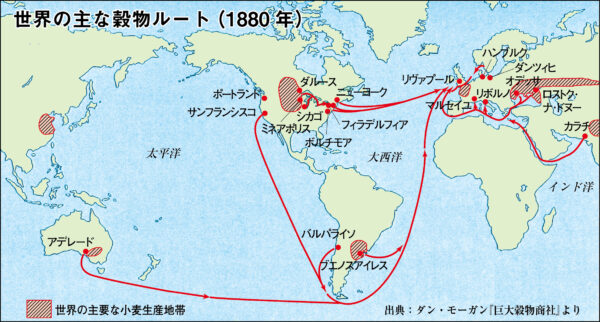

1880年代のヨーロッパは、産業革命を支える労働者の胃袋を満たすことが最重要課題だった。米北部の広大な穀倉地帯グレートプレイリーで生産した穀物は鉄道で運べばすぐに五大湖に着く。五大湖には蒸気船が入るので、セントローレンス川を通り、大西洋からヨーロッパの各港へ運ぶルートが確立されていく【地図参照】。

それまでは、ウクライナのオデッサ港やロシアのロストフ・ナ・ドヌ港から黒海に出て、トルコ(イスタンブル)のボスフォラス・ダーダネルス両海峡を通ってヨーロッパに穀物を運んでいた。だからイスタンブルは非常に重要な場所であり、今も昔も多くの穀物倉庫が立ち並んでいる。19世紀にはオスマン帝国がこの海峡を牛耳り、ウクライナから運ばれてくるすべての船に課税して財をなした。

ちなみにアメリカには西海岸にもオレゴン州の大穀物地帯がある。だが、オレゴンから五大湖までは遠すぎて輸送料がかかる。そのため戦後、アメリカは太平洋の向こう側に新たな市場を得た。それが日本だ。ポートランドから太平洋を渡って、オレゴン州の穀物を横浜に運べるようになった。

そのため戦後の日本では米国産の脱脂粉乳と小麦粉が給食に使われ、オレゴン州の小麦生産者連盟が大量のキッチンカーを津々浦々に走らせ、小麦粉や油を使った料理を普及した。そして、日清製粉のご令嬢だった正田美智子さんが皇太子妃となり最初の外遊先の一つにポートランドがあったのも、そこに日清製粉の支社があり、ここから日本に小麦を運んだことと無関係ではないだろう。

このような世界の穀物ルートができあがったとき、ナチスは「俺たちは俺たちでちゃんと穀物を自給する」「国際的に穀物を投機して儲けているユダヤ人に任せてはいけない」といい、もっといえばユダヤ人の金融資本主義的性格を嫌悪している。ナチスもかなり資本家から献金を受けているが、正式名称は「国民社会主義ドイツ労働者党」だ。理念上は反資本主義であり、グローバルな経済運動に対抗する姿勢をとった。そのとき彼らはいつも「仲介業者であるユダヤ人」と呼んだ。

仲介とは何か。東欧系ユダヤ人はロシア帝国時代にロシア西部に集めて住まわされていた民で、土地を所有することができないので、生きていくために弁護士や学者などの知的な内容に関わる仕事か、物を移動させる商売(仲介業者)になることが多かった。その仲介業者でもっとも重要な仕事が穀物を輸送することだった。

それに対してナチスは「仲介業者に任せているから穀物が高くなるのだから自分たちで回そう」といい、それがナチスが東ヨーロッパを支配する動因になる。

ヘルベルト・バッケ

ナチスの農業政策の中心にいたのがヘルベルト・バッケ(1896-1947年)だ。食糧・農業省事務次官だったバッケは、黒海に面したジョージアのバトゥミという都市の在外ドイツ人の家庭に生まれ、黒海ルートで運ばれる穀物の状況を知っていた。

黒海における穀物輸送の要衝であるイスタンブル海峡を抱えるトルコは、第二次世界大戦では中立の立場だったので、ナチスの穀物商社はトルコと結んでイスタンブルから穀物を運んだ。

ちなみに、山口県との関係では、イスタンブルと下関市は「機能の類似性」から姉妹友好都市提携しているが、実際両都市は非常によく似ている。海峡の幅も陸側から大砲を撃てば対岸に届くほど狭い。そのため通行する船を必ず立ち寄らせて関税を払わせることができるし、逆にここに穀物倉庫を建てれば、世界の穀物価格の変動にあわせて投機しやすい。だからナチスは中立国だったトルコを重視し、そこから穀物を買い付けてドイツに回したのだった。

知られざるナチスの「飢餓計画」

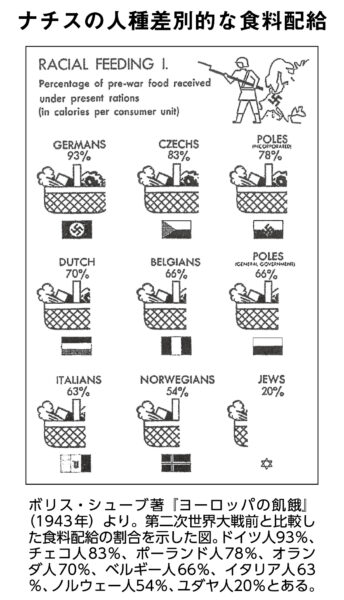

ナチスはヨーロッパの食糧自給圏を標榜し、グローバル穀物商社と戦うといいながら、自分たちも同じことをした。人種によって食糧の配給量を変えたのだ(当時の文献では「レイシャル・フーディング」と呼ばれた【図参照】)。

とくにロシアに対しては酷く、バッケはヒトラーがソ連侵攻を決断した後、1941年5月に「飢餓計画」を立案し、ロシアの住民3000万人を意図的に餓死させ、その余剰作物でドイツ人を食べさせるという恐るべき計画を立てた。一次資料を調べると、捕虜収容所で300万人のロシア人が飢死している。これもユダヤ人600万人虐殺とともに教えなければならないナチスの大罪だ。

このときバッケは、部下への命令書でのべている。「ロシア人は数世紀にわたって、貧困、飢餓、質素な暮らしに慣れてきた。ロシア人の胃袋は伸縮自在であるから、彼らに同情する必要はない」と。

施設を徹底的に監視し、配給量を減らし、飢えるがままにさせて死んでいかせる。第二次大戦中、日本兵も5~7割が飢餓で亡くなっているが、このように「あなたたちは勝手に飢えて死んで行ってくれ」という殺し方は、現場に立ち会いさえしなければ、銃などの武器で直接撃ち殺すよりも良心の呵責を抱きにくいという特徴がある。

ナチスの捕虜死亡率を見ても、西部戦線の5%に対して、東部戦線では57%に達しており、ロシア人への人種的蔑視にもとづく政策がおこなわれたことは明らかだ。

1941年にソ連に侵攻したナチス軍に2年半にわたり封鎖されたレニングラード(現サンクトペテルブルク)では深刻な飢餓が発生した

1941年、ソ連に侵攻したナチスは、長期にわたってレニングラード(現サンクトペテルブルク)を封鎖して人々を飢えさせた。市民250万人が深刻な飢餓に直面し、平均して1日に約4000人が餓死する大惨事となった。

このとき飢えで衰弱した子どもが亡くなる前、戦地にいる父親に宛てて書いた手紙が残っている。日本語に訳された13歳の女の子の手紙を紹介する。

「パパにこの手紙を書きながら、わたしも泣いています。でも、手と足がけいれんをおこすのでとりみだしちゃいけないと思っています。だけど、こんなに生きたいのに、泣かないでがまんするなんて…。」

飢餓の歴史を研究していると、子どもの手記を読む機会があるが、いつも子どもは自分の責任を自分でとろうとする。つまり、母親が自分に食べ物を与えなかったということを父親にイメージさせないよう必死に弁解している。手紙はこう続く。

「大切なパパ、わたしの死をしらせることばを読んでも、あまりかなしまないでください。れいせいにうけとめてください。ママには、それと、お姉ちゃんと妹と弟には、とてもかんしゃしています。いろいろと、めんどうを見てくれたり、せわをやいてくれたすべてのことに。(中略)ママ、ほんとうにありがとう。だってママは、できるだけのことをして、わたしをささえてくれたんですもの。」

こうした手記を読むと、飢えの問題とは、飢える人間(自己責任)、または親に責任がかかってくる問題であると考えさせられる。

さらに、ナチスは捕虜収容所でも300万人ともいわれるロシア人を飢えで殺した。このようにナチスは、グローバルな穀物の貿易状況から、自分たちの自給圏を作ろうとしたが、ここで人種主義を利用した。これも前述した砂時計と同じ構図だといえよう。

免罪された「食の暴力」

さらにバッケ直属の部下だったハンス=ヨアヒム・リーケ(1899-1986年)は、ナチスの飢餓計画で数百万人を殺した実際的な責任者であったにもかかわらず、ニュルンベルク裁判で無罪となる。現在の国際社会においてもだが、食に関わる暴力は「武器による直接的暴力と同等である」という認識が甘いと思わざるを得ない。

ハンス=ヨアヒム・リーケ

リーケは戦後、自分の知識と経験を生かすためにドイツ最大の穀物飼料商社であるA・C・テプファー商会の幹部になり、再び世界の食料の分配にかかわっていく。多国籍巨大穀物商社であるテプファー社は、自然保護や文化芸術活動に非常に資金を提供することで知られる。重要なことは、大企業が私のような研究者、また芸術や文化行政に対して財団を通じて資金を提供することには、どこかでマネーロンダリング(資金洗浄)的な要素もあるといえるということだ。戦争などで財をなした後ろめたさを人々に資金を還元することで解消しようとしている部分がある。

実はテプファーが力を付けたのは、ナチスがユダヤ系商人を追い出した後、ナチスの穀物局と結びついて東欧貿易を拡大したからであり、それによって戦後発展の基盤を築いた。彼は反ユダヤ主義者でもナチス党員でもないが、戦後、数多くのナチス関係者を庇って自社に雇い入れた。

これは「たとえナチスに関与していたとしても有用な人物は使わないと成り立たない」という戦後の西ドイツ全体の精神を体現している。「西ドイツは過去を反省した」というが、西ドイツはある時期から人材不足を理由にナチス関係者を政治の中枢に入れている。

そして、このナチスの遺産ともいえるテプファー社は2014年、米国穀物メジャーADMの傘下に入り、世界第2位の穀物商社の一部になった。ここではナチスと結びついた過去はまったく問題にされていない。

日本軍占領地での飢餓

占領という暴力のなかで、日本も飢餓をもたらしてきた当事者だ。たとえばベトナム(旧仏領インドシナ)では、1945年に200万人の餓死者が出ている。自然災害の要因もあるが、この地を占領していた日本軍が食料を放出しなかったことが最大の原因だ。今でも地中にかなりの人骨が埋まっているといわれる。飢餓による死者だから加害責任があいまいになっているが、占領者の責任は免れ得ない。

インド東端にあるベンガル(旧英領)では、第二次世界大戦中の1943年、日本軍が迫ってくる過程で、イギリス軍がベンガルを捨てるとき、農作物を焼却するなどの措置をとったため、食料供給が途絶えて数百万人が餓死している。ドイツと日本だけでなく、連合国も飢えさせている。

ソ連時代のウクライナでも1932年に数百万人が餓死している。さまざま理由はあるが、その一つはソ連政府によるウクライナでの強制的な穀物徴発だった。

朝鮮半島でもずっと「春窮(しゅんきゅう)」と呼ばれる飢餓が起きていたが、それは植民地期でも変わらなかった。1930年の調査によれば、朝鮮南部で125万もの農家が草の根や木の皮を食べて春の食料不足を乗り越えていた。

そのなかでも日本は、植民地朝鮮から「銀坊主」という品種のコメを大阪湾を通じて国内に移入していた。国内でも東北地方で「陸羽132号」というコメを作らせ、関門海峡を回り、大阪湾へ運んでいた。

さらに日本は、インディカ米しか育たなかった台湾でもジャポニカ米品種の「台中」を育てて横浜に運んだ。以前の日本は「米食民族」ではなく「米食悲願民族」であり、全国民がコメを主食として常食できるようになったのは1960年代の高度成長に入ってからだ。そのときにはすでに減反が始まるという矛盾した歴史をたどっている。

それでも日本も食べられなかったときには植民地を搾取し、現地農民が食べるものを減らして輸出させていた。日本とドイツの食権力は通じるものがある。

イスラエルの食権力

そして今、イスラエルがパレスチナ・ガザでおこなっている占領と封鎖も典型的な食権力だ。

パレスチナを占領して人々を追いやってきたイスラエルは、歴史的にヨルダン川沿岸で水路が確保できる土地やヨルダン渓谷などの肥沃な土地から占領と入植を始めている。なぜなら全世界から迫害されたユダヤ人を受け入れる「帰還法」に基づき、入植してくる者たちを食べさせなければならない。だからといって、この地にずっと住んでいたパレスチナの人々を飢えさせ、土地や水を奪って殺すことは許されることではない。

イスラエルは農業では先進国といわれる。培養肉、点滴灌漑水、品種改良、遺伝子組み換えなどの最先端技術は、JAや『朝日新聞』も「お手本」として紹介してきた。だが、そこではイスラエルがどこから土地や水を得ているのかということは一切触れていなかった。

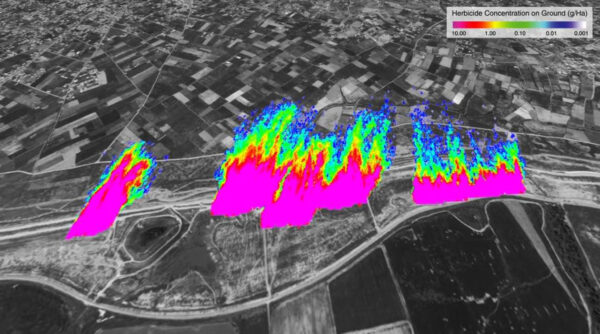

イスラエルは2014~18年にかけて、パレスチナ自治区の農地に隣接する緩衝地帯にセスナ機を使って30回も農薬を撒いている。そのうちの一つがグリホサート(遺伝子組み換え種子企業の米モンサントが開発。発がん性がある)だ。

イスラエルとガザの境界における除草剤濃度を示す衛星画像。イスラエルが散布した除草剤が風に乗ってパレスチナ側の農地(奥)に流れていることがわかる(Forensic-Architectureのビデオレポートより)

除草剤散布時の気象条件を検証すると、常に風がパレスチナ側に向かって吹いているときであり、空中に撒いた除草剤はパレスチナ側の畑に流れている。これによりパレスチナの農地では葉物野菜が壊滅し、イスラエルに封鎖されたガザはビタミン不足に陥った。

それ以前に武器として除草剤が使用されたのがベトナム戦争だ。「枯れ葉剤」とは除草剤のことである。米軍の目的は、ジャングルを枯らすためだけでなく、ベトナム人の食料を枯らすためだった。これらの除草剤は、デュポンやモンサントなど当時の農薬企業が製造しており、農薬産業と戦争産業との繋がりを如実にあらわしている。

しかもベトナム戦争では、農薬と火炎放射器を一緒に使うため、猛毒ダイオキシンが発生し、妊婦の胎盤を通過して胎児に深刻な影響を与えたことは周知の通りだ。

「食の植民地主義」に穴を

こう考えると、私たちが歴史で学んで来た植民地主義と食べ物は「権力」という言葉できわめて深く関わっていることがわかる。

15世紀から私たちは「食の植民地主義」と深く関わってきた。砂糖、チョコレート、お茶、バナナ、コーヒー……私たちはいまだに多くのものを旧植民地で展開するプランテーション(大規模農園)のモノカルチャー(単一品目栽培)によって、自然や労働を破壊しながら輸入している。

この植民地主義によるプランテーションと、ナチスの植民地主義による「飢餓計画」は、同じヨーロッパ植民地主義が持つ二つの顔だ。それを指摘したのがブラジルの地理学者ジョズエ・ジ・カストロ(1880―1971年)である。

彼はブラジルのサトウキビのプランテーション地帯出身で、生まれ育った肥沃な土壌がヨーロッパ資本のプランテーション化が進むにつれて痩せていき、飢餓が蔓延する地域になったことへの強い怒りを持ち、国連FAO(食糧農業機関)の議長にまで登り詰めた。

カストロは自著『飢餓の地理学』のなかで、ヨーロッパの植民地主義とナチスの植民地主義は同根であり、ナチスはヨーロッパ史の「例外」ではなく、その「中核」にあることを飢餓の問題から指摘している。

さらに彼は、モノカルチャーによって土壌の激しい「流出」とその結果としての「侵食」が起きることに対し、そこから土壌を回復させていくとしたら有機農業が重要ではないかとのべている。

以上のように「食の世界史」を概観すると、砂時計モデルに例えられる世界の食料支配に穴を開け、できるだけ地域の中で食べ物を回していくことは、単に「健康のため」「新鮮だから」ということ以上の意味があることがわかると思う。

「砂時計のくびれ」を通じない食べ物の結びつき方を広げるうえでもっとも近道なのが、給食の変革だ。給食でできるだけ、外国産化石燃料由来の農薬や化学肥料を使わない食べ物を子どもたちに提供すると宣言し、それによって周囲に若い農家が集まり、そこで農家を育てる試みをやっているのが韓国だ。韓国では高校にも給食があり、同じ試みが広がっている。

食の主権を取り戻すためには、食を通じて地域の中で人々がどのようにつながっていくかを考えることが重要だ。私たちがこの巨大な砂時計を壊すことは難しいが、たとえば、各地方自治体が給食などを通じて、少しずつ穴を開けていくことはできるだろう。

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

ふじはら・たつし 京都大学人文科学研究所教授。1976年、北海道旭川市生まれ、島根県横田町(現奥出雲町)出身。京都大学総合人間学部卒。博士(人間・環境学)。専門は農業史、環境史、食の思想史、ドイツ現代史。著書に『ナチス・ドイツの有機農業』(柏書房)、『ナチスのキッチン』(水声社)、『トラクターの世界史』(中公新書)、『戦争と農業』(インターナショナル新書)、『分解の哲学』(青土社)、『縁食論』(ミシマ社)など多数。近著に『植物考』(生きのびるブックス)、『食権力の現代史』(人文書院)、『生類の思想』(かたばみ書房)など。

なるべく働かないで楽してお金を儲ける事ばかりを考えたり、人間を只の胃袋や労働力や物だと言っているヨーロッパの科学者達や貴族や経済学者達が、おかしいと思う。彼等にとってはお金を儲ける事が正しい事で、彼等はお金や権力や人の頭を踏みにじり支配する事や、その地位を維持する事にしか興味がないように思われる。食料の面から見ても都会という物はそもそも存在不可能な物なのだと思う。ヨーロッパやアメリカの人々は人を人としてみる事や自然を大切にする事、壊さない事、そうゆう風な基本的な事が大切なのにそれが解らないのかもしれない。多分ヨーロッパの国々は階級社会で競争社会で人を上か下かでみてるから悪いのだと思う、その階級を正当化する為にお金という物が作られ使われている。日本人の私達もそうゆうヨーロッパの階級社会を正当化するずるい人間達やお金持ちが正しいというアメリカ人達に騙されてはいけない。私達は平和と自分達の国を守らないといけない。地域の結びつきも大事だし、地産地消も良いと思います。いらない化学や急激な化学開発を辞めて、日本人も少し昔の自給自足の生活をして行けたら、菌ちゃんファームのように畝を高くして農薬もいらないしトラクターもいらないし、除草剤も使わないようにすれば良いと思う。都市開発や宇宙開発はいらないと思う。食べ物は大切です。戦争と化学を辞められたら本当に私達は幸福だと思います。