(2025年7月4日付掲載)

「下関空襲と関門海峡への機雷投下」について講演する工藤氏(6月29日、下関市)

80年前の1945年6月29日と7月2日、米軍によって下関中心部の密集地に焼夷弾が投下され、多数の市民が殺傷された。この下関空襲は、すでに制海権、制空権を握っていたアメリカが、何の罪もない女性、子ども、年寄りを無差別に焼き払う残忍なものであった。それは全国67におよぶ都市への空襲の一環であったが、その被害は、中国地方では原爆が投下された広島に次ぐ大きなものとなった。下関空襲から80年を迎え、しものせき市民活動センターでは6月28日から7月6日まで、「第21回下関空襲・終戦展『戦後80年の記憶と記録』」が開かれた。

凄惨な記憶を若い世代に継承

6月29日には企画展特別講演として、周南市在住の戦史研究家・工藤洋三氏が「下関空襲と関門海峡への機雷投下」と題して講演した。工藤氏は、1984年から空襲の調査研究を始め、現在は「空襲・戦災を記録する会」事務局長を務めている。40年をかけて30回に及ぶ渡米調査で収集してきた米軍資料から、緻密に計画された米軍の下関空襲の実態を明らかにした。あの惨禍を肌身で体験した市民の多くが鬼籍に入るなかで、講演内容とともに本紙が取材してきた市民の証言などをもとに下関空襲をあらためて描いてみたい。

1945(昭和20)年6月29日午前1時10分ごろ、B29の大編隊が壇ノ浦上空にあらわれ、阿弥陀寺町から赤間町までのあいだ、宮田、唐戸、貴船、園田、田中、東南部方面に焼夷弾を投下した。

空襲警報が解除され、市民が防空壕から出てほっと一息ついていたとき、上空から突如火の玉のような焼夷弾が降り注いだ。市民は防火訓練通りに、町内の消火班や隣組のバケツリレーで鎮火を試みた。しかし各所に大きな火柱が立ち、みるみるうちに炎に包まれ、手のつけようがなく家族とも連絡がとれないまま防空壕や高台を逃げ惑った。街頭で、あるいは屋根を突き抜けた焼夷弾の直撃を受けて死んだ人も少なくなかった。この空襲で、明け方までに市街地の東部地区は焼け野原となった。

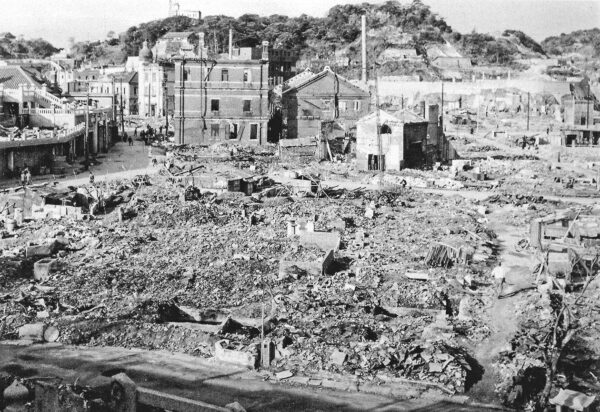

1945年7月の下関空襲で焼け野原となった唐戸町、南部町。ポイントになったのが秋田商会と南部町郵便局。写真左上にあるのが下関測候所(『写真家上垣内茂夫18枚の記録と記憶』より)

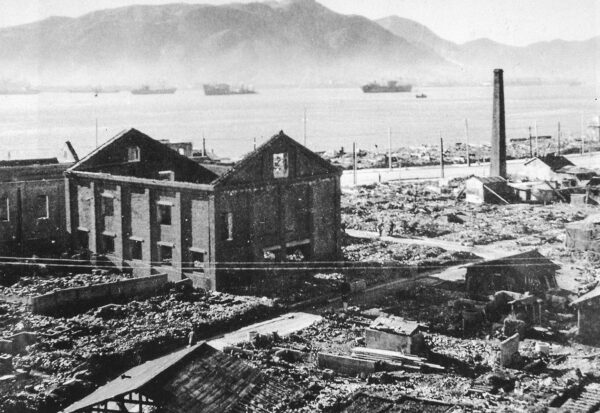

下関空襲後の市街地を阿弥陀寺町から撮影。建物は、昭和初めは帝国製氷の貯氷庫。終戦時は缶詰工場だった(『写真家上垣内茂夫18枚の記録と記憶』より)

7月2日午前2時ごろ、その余煙が去らないなかで、再び焼夷弾による攻撃が襲った。この空襲は規模のうえでも3日前を上回るもので、豊前田から西細江、観音崎の倉庫群と入江、丸山、東大坪、高尾、南部、西之端、田中、園田、宮田各町など、彦島・新地を除く旧市内中心部が焼き尽くされた。こうして市街地108万9000平方㍍が廃虚と化し、ガス・電気・水道・電話・電車の電線などすべてが破壊され、その機能がすべて停止した。

官庁の公式資料では、この2度の空襲で324人が死亡、1100人が重軽傷を負い、被災者は4万6000人をこえ、全焼・半焼などの建物被害は1万戸以上だったことが記録されている。だが体験者は「その程度のものではなかった」と指摘する。

初期消火妨げた焼夷弾

工藤氏は、アメリカは日本のどの都市を攻撃するかを1940(昭和15)年の国政調査の結果から割り出し、市政を施行していた180都市に番号をつけ市街地空襲の対象としていたことがわかる米軍の作戦資料を示した。

人口が多い順に攻撃しており、下関には18番がついている。県内では宇部(45番)、防府(84番)、岩国(99番)、小野田(115番)、徳山(129番)、山口(146番)、下松(152番)、萩(157番)など9都市が焼夷弾空爆の対象となっていた。工藤氏は「下関の人口は当時20万人。戦争が長引けば山口や下松、萩も空襲の対象になっていたはずだ」という。

7月1日深夜から2日にかけては下関のほか呉、熊本、宇部の4都市が焼かれた。米軍は、典型的な日本家屋(瓦屋根)を焼き尽くすために、火災が市街地全般に広がるように緻密に計画していた。下関をはじめ中小都市空襲に使われた焼夷弾は、瓦屋根を突き抜けたらエネルギーがゼロになるように設計され、天井裏に留まらせて知らぬ間に火が広がるという計算の上で開発されていた。

「この焼夷弾を開発した中心は、アメリカの防火協会、つまり防火の専門、大火を防ぐ研究をする団体だった。大火を防ぐためには初期消火が重要であるのだが、逆にいえば焼夷弾は初期消火を妨害し、火災を全般に広げるために開発された」「北九州市若松では、3月15日に天井板の除去命令が出された。この命令で驚くのは、市内全戸の天井板を一斉にその日のうちに外せというものだった。3月10日の東京大空襲で大きな被害が出たことで、日本軍が、天井があれば火災が広がりやすいからと判断し、畳の上に落ちてきた火を消そうという考え方だった」(工藤氏)。

下関空襲の体験者が、みる間に炎に包まれたと証言しているように、焼夷弾は木造家屋が軒を連ねる市街地を焼き尽くすための計算し尽くされた爆弾であった。

猛火迫る測候所の記録

工藤氏は講演で、米軍の「7月2日空襲の損害評価報告書」や日本の復員省が作成した戦災概況図などを示した。米軍は狙いを定めて市街地空襲をおこない、夜中に焼夷弾で空襲をするときは爆弾が散らばるため、B29の編隊は必ず全部同じ地点(爆撃中心点)を狙っていたこと、下関空襲の爆撃中心点は現在の上田中町7丁目付近であったことを資料から明らかにした。

戦後しばらくの間、7月2日の下関市街地空襲の開始時刻について、米軍の記録では7月2日の午前2時からだが、日本側の記録では7月2日午前0時10分からとなっており、約2時間の隔たりがあった。だが下関市の高台・名池にあった下関測候所の記録から米軍の記録が正しいことが判明したという。

名池測候所が記録した気象原簿(気象台が保存)によると、空襲前後の測候所の視程(大気の混濁の程度を表す尺度の一つ)は、午前1時~2時は「曇り」で、3~6時は「煙霧」と書かれている。「空襲で発生した煙を測候所では煙霧として記録した。そして午前2時~6時の間に湿度が急激に下がっている。水蒸気が熱せられたからだ。一方で温度は0時~2時は何の兆候も見られない。その記録から、市街地空襲が午前2時から始まったという米軍の記録が正しいという結論に達したとのべた。気象原簿の7月2日の記事詳細には「附近猛火」という記録があり、猛火が迫るなかでも観測員が観測を切らさなかったことがわかる。測候所付近は焼け野原になったが、測候所の両側を南北に走る林によって焼失を免れ、記録は残った。

「船の墓場」となった関門海峡

機雷に触れて沈没した船のマストが林立した当時の関門海峡を描いた絵

下関空襲のもうひとつの特徴として、関門海峡への機雷投下がある。アメリカは日本全国の港湾に投下した1万発をこえる機雷の半数、約5000発以上を関門海峡に投下した。3月27日夜、B29が99機来襲し機雷1000発を投下して以後、終戦前日の8月14日まで、ほぼ連日、昼夜の別なく投下した。

工藤氏は「3月27日から終戦前日までの関門海峡への機雷投下も空襲といえる」とのべた。関門海峡は船舶輸送のボトルネックとして重要視されており、物資輸送を遮断するために機雷投下の方法も研究しつくされていたとして、以下のように解説した。

米軍は、①音響機雷、②磁気機雷、③水圧機雷の3種類の機雷を投下し、海峡を通過する船舶や港湾で待機する船舶を監視し、浅い海底に沈没した船や擱座した船を調べて、日本軍の掃海の方法と効果を分析して作戦を練り直しながら機雷投下をおこなった。小さな船が沈んでも意味がないからと、機雷の音の感度や磁気感度を鈍くし、一度通っただけでは爆破しないようにして安心させた。そして5、6回目に爆発するように5段階の機雷投下作戦をとった。

また、「日本軍も機雷の不発弾を分解して研究し、掃海技術を高めたが、あまりにも投下機雷数が多く、起爆の方法も種類が増えて広い範囲を完全に掃海することができなくなった。そして船舶が港湾内で停滞をよぎなくされ、必要な物資が滞るなかで、日本軍は5月25日に関門海峡の船舶航行許可を出した。それは“自己責任で通れ”という命令であり、それが非常に被害を大きくした。戦後どこでどんな船が沈没したのか記録した資料を見ると、5月25日を境に関門海峡でおびただしい数の船が沈んでいる」と語った。

当時を知る人の証言によると、関門海峡では毎日のように機雷に触れて水柱が上がり、艦船が沈没する光景が目撃された。関釜連絡船など大型船から5000㌧以下の船まで、合わせて5000隻以上が触雷して沈没・座礁。海峡周辺は船舶のマストが林立する無残な「船の墓場」と化した。機雷の爆発音とともに船の沈没した後、彦島では数多くの船員や兵士の死体が立て続けに流れ着いたことが語り継がれている。

関門海峡の日明地点で病院船「ばいかる丸」が機雷に触れて沈没し、200体もの少年航空兵たちの無残な死体が六連島に漂着し、島で荼毘に付されたことも伝えられている。この時期、すでに海軍は主な戦艦を失っており、そのかわりに犠牲になったのは関釜連絡船や戦時輸送を担う商船、貨物船、機帆船、漁船やはしけなど民間船だった。だが犠牲者の数や身元、埋葬先など多くは不明のままだ。

知られざる関門トンネル爆破計画

工藤氏は、さらに1945年4月12日に米軍の写真偵察機が撮影した写真を示した。「アメリカは関門トンネルを破壊することに執着した。実際に沖縄の米軍部隊が7月30日に下関に来ている。ところが天気が悪く、爆弾を落とさずに帰った。あと2週間もあれば戦争が終わるというタイミングでもその計画が動いていた」と指摘。

さらに、ヘンリー・アーノルド米空軍総司令官が関門トンネル破壊計画に執着し、日本の漁船に偽装した4隻の船に25㌧の火薬を詰めて響灘から関門海峡に侵入し、自分たちが投下した機雷を破壊しながら進み、最後はリモートコントロール(無人)にして安全を確保し、関門トンネルの真上で100㌧の火薬を爆発させて、トンネルを水浸しにするという計画が存在していた。その命令が8月5日に出されていたが、計画実行に手間暇がかかるため、終戦を迎えて関門トンネルは残ったことを史実に基づいて明らかにした。

工藤氏の米軍資料などに基づく講演は、下関空襲が周到な計画のうえに市街地を焼き尽くす意図をもった残忍極まるものであることを改めて浮き彫りにするものとなった。

下関は九州と本土、大陸を結ぶ交通の要衝であり、日清・日露戦争のときから「国防の拠点」として位置づけられ、西日本における最大の軍事的要塞地帯が築かれていた。貴船町には要塞司令部が置かれ、その周辺には下関銃砲兵連隊、大畑練兵場、倉庫や火薬庫、医務室、兵舎などの関連施設が密集していた。火の山、後田、金比羅、戦場ヶ原、彦島などに砲弾を備えた要塞があり、小月には第12飛行師団司令部を置く防空戦闘機隊、吉見には第7艦隊の主力の下関海軍防備隊が配置されていた。

市街地は焼き尽くされたが、貴船にあった要塞司令部や三菱、神戸製鋼所などは無傷で残った。これらの軍事施設や軍需工場はそのまま残し、一般市民を狙って殺傷したのも下関空襲の特徴であった。

若い世代が熱心に参観

今回の「下関空襲・終戦展」では、「できるだけ原資料に親しむ機会を持ってほしい」(工藤氏)と、工藤氏が提供した米軍撮影の下関市街地の写真パネル(空襲前の4月と空襲後の7月)が展示され参観者に注目された。

熱心に見ていた高校生は「広島と長崎以外でも空襲があったのですか?まったく知らなかった」といい、赤間町、唐戸町の写真を見ながら驚いていた。「学校でもこういう歴史を教えてほしかった」と話した。30代の女性は、米軍撮影の写真パネルを凝視しながら今は亡き祖父から聞いてきた空襲経験と重ねていた。「戦争の経験をきちんと伝える必要がある。高校生が熱心に見ている姿に感動した。貴重な機会をいただいた」と話していた。

実行委員会の瀬谷由美子氏は、「戦後80年、次の世代に郷土の戦争の歴史を繋ぎたいという思いだ」と話した。5日には小学生や学生を対象にした親子展示解説会も開かれる。

下関空襲展の展示を熱心に見る若者や参観者(6月29日)