(2025年6月25日付掲載)

山口大学でおこなわれた本田由紀教授のオンライン講演会(6月21日、山口市)

山口大学(山口市)で6月21日、全大教中国四国地区教職員研究集会で、「国立大学の財政問題―学費値上げと高等教育を受ける権利」と題して、東京大学大学院教育学研究科の本田由紀教授のオンライン講演会があった。国立大学の法人化から20年が経過するなかで、東京大学をはじめ授業料値上げが大きな問題になっている。本田教授は、日本の大学の費用構造負担が、公費投入が少なく家計に依存する、国際的に見ても異常な状態であることを確認し、それがつくりあげられてきた歴史的な経緯と、問題点を根拠となるデータをもとに話した。高度経済成長のもとで築かれてきた社会モデルはすでに破綻しており、さらに授業料を値上げすることは、まかなえる層とそうでない層の社会的分断を一層悪化させると訴え、高等教育に対する公費支出の拡大と同時にこれまで前提となってきた社会モデルを組み替える方向性を示した。講演要旨を紹介する。(文責・本紙編集部。グラフは本田教授が講演会で示したスライドより作成)

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

日本の高等教育の特徴 世界の中での異常さ

本田由紀氏

・(日本は)「高等教育段階における私費負担の割合は67%に達し、OECD平均31%を上回った」

・「日本では、高等教育段階の学生の79%が独立私立教育機関に在籍するが、これはOECD平均17%を大きく上回る」

この二つの引用は、経済協力開発機構(OECD)が毎年発表している教育報告書Education at a Glance 2022における日本のカントリーノート内の記述だ。世界各国の状況に照らして、日本の高等教育の状況がいかに異常といっていい状態にあるかが端的に記述されている。

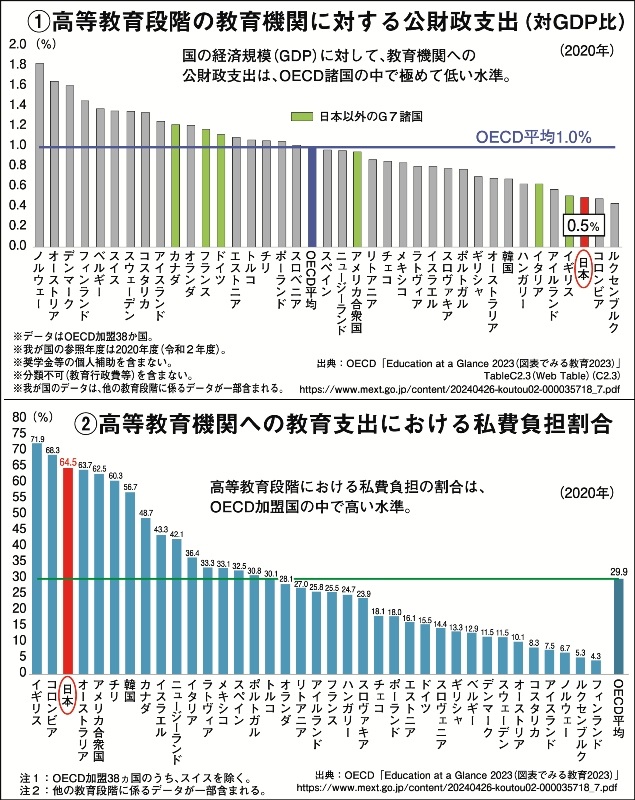

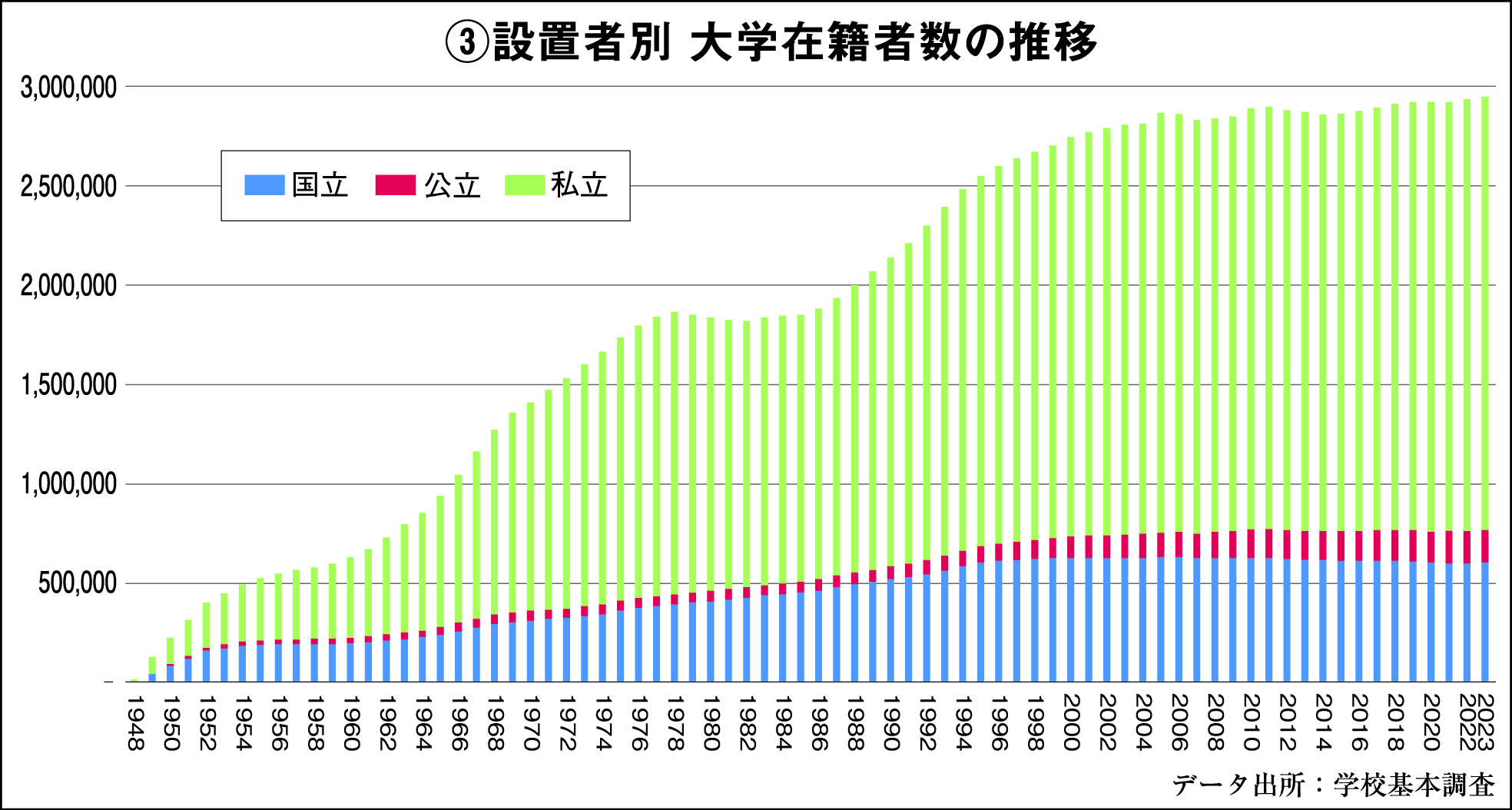

高等教育への公財政支出(対GDP比)はOECD平均が1%なのに対して日本は0・5%と半分だ【グラフ①】。ルクセンブルク、コロンビアに次いで3番目に低い。ノルウェー、オーストリア、デンマーク、フィンランドなどの大陸ヨーロッパ諸国においては、高等教育に対する公的な支出が手厚くおこなわれている。先進諸国を中心に見ても、非常に政府の高等教育に対する支出が少ないことがわかる。それは当然ながら、高等教育費用の私費負担割合が非常に高いという結果を生んでいる【グラフ②】。世帯や学生が負担する形で高等教育が運営されている典型的な国の一つが日本であることがはっきりわかる。

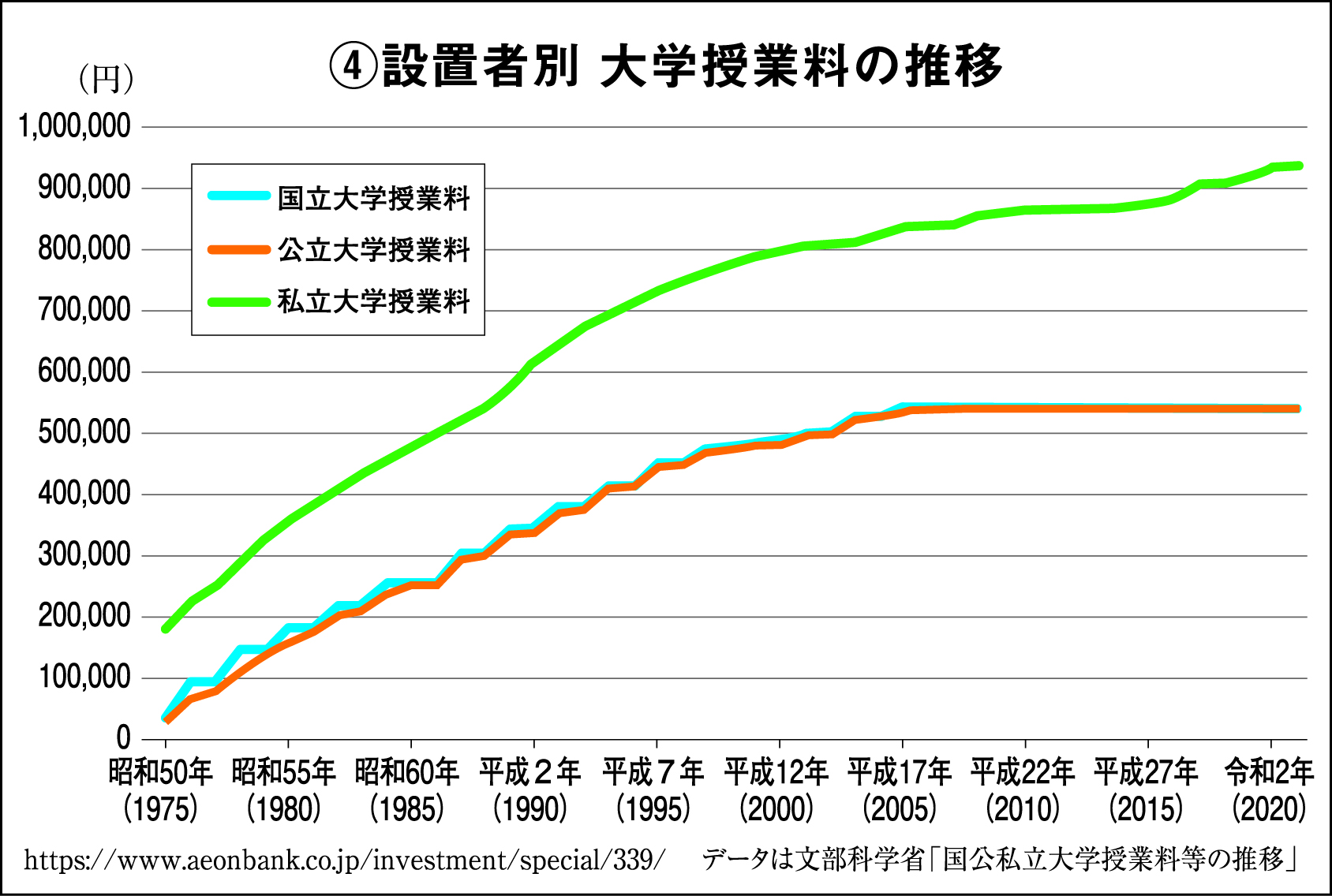

OECDが指摘しているように、日本は高等教育に私立が占める割合が高い。イギリス、ラトビア、チリ、イスラエル、韓国に次いで私立が多い国になっている。大学への進学率が上昇していくなかで、その機会拡大を担ってきたのが私立大学だったからだ【グラフ③】。政府は私立大学に機会拡大の役割を押しつける形で高等教育の拡大を進めてきた経緯がある。

私立大学は教育条件という点では決してよくない。政府の公的支援が少ないからであるが、たとえば本務教員1人当りが担当している生徒数は非常に多く、国立大学の約2倍の学生を1人の教員が教えなければならない状況にある。私立大学は人文科学、社会科学など、文系と呼ばれる分野のボリュームが大きく、300人、500人など、大教室で「マスプロ(大量生産)」的教育をおこなうことによって、なんとか経営を保ってきた。

学生1人当りにかかっている金額は、私立大学159万円に対し、国立大学は281万円とおよそ1・8倍。学生100人当りの教職員数で比べても私立大学19・2人に対し、国立大学は32・3人と教員数は多く、いわゆる少人数教育が一定程度、成り立っている状況がある。

教育条件がよくないうえに学費が高い私立大学が、高等教育の拡大を担ってきたところに、そもそもの矛盾があり、日本の高等教育システム全体の歪みが凝縮されている面がある。

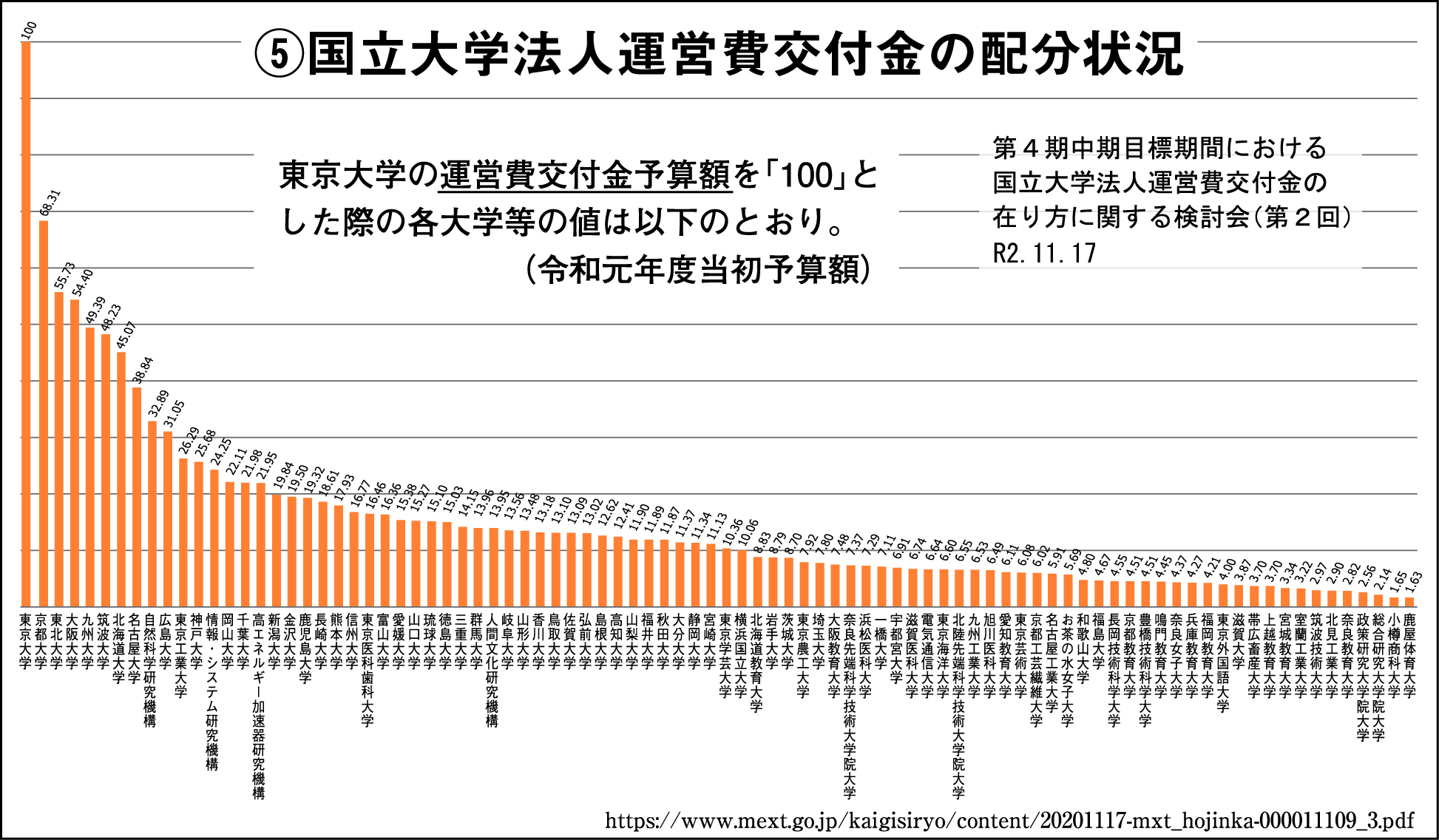

こうした状況は、私立大学と国公立大学の財政構造がまったく異なることから生じている。国公立大学は運営費交付金が約3割を占めており、学生納付金収入は約1割。残り6割は病院収入など「その他」収入が占めている。一方、私立の法人は、約半分が学生・生徒の納付金によって成り立っており、政府からの補助金は1割に過ぎない。1980年ごろに、私立大学に対しても政策的に補助金を増やした時期があり、一瞬、経費に占める補助金の割合が約3割に達したが、その後、補助金は増えない状況が続いている。私立大学は拡大し、経費は膨張を続けているため、補助金が占める割合は大きく減少し、経営を成り立たせるために授業料がみるみる上昇した【グラフ④】。

1975~90年にかけて、明確に右肩上がりで授業料が上昇していったが、この時期に後追いをするように国公立大学の学費も引き上げられていった。このときに政府が持ち出したロジックが「公平性」だ。学費が高い方に合わせる形で国公立大学の授業料を引き上げる方向をとったのである。この時期はバブルが崩壊する前のいわゆる安定成長期で、人々の世帯収入も上がる状況にあった。大学への進学率も今ほどではなかったので、学費値上げに一定の不満はあったものの、なんとか支払うことができるような状態の下で、学費の値上げが進められてきたわけだ。

バブル経済が破綻し、日本は経済状態全体が低迷しているが、にもかかわらず私立大学の学費は上がり続けている。一方、国立大学は法人化以前はじわじわ上がっていたが、法人化後これまで、学費を上げずなんとか踏ん張ってきた。法人化の意図のなかには学費の値上げが含まれていたが、それに抵抗するような選択もあった。そうした国立大学の踏ん張りが限界に達しかけており、いくつかの大学で学費の値上げが生じ始めているのが現在だ。

私立大学の授業料の値上げは消費者物価指数を大きく上回って進んできた。教育環境をよくする、オンライン対応をはじめ正規の課程外のさまざまなサービスを提供することなどを理由にして値上げが進められているが、個人的な感想を含めていえば、私立大学のキャンパスなどを訪問すると、立派な建物が建っていることがしばしばある。上がっていく学費がどのような形で学生に還元されているかに関しては、私立大学の内部の経営に踏み込んだ形で、透明化して検証することが必要だと考えている。

こうしたなか、最近では慶應義塾大学の学長が「集客競争において私立が不利な状況があるので、国立大学も私立大学に匹敵するくらい学費を上げるべきだ」といい始めている。自分たちの競争条件に合わせて国立大学も学費を上げ、学生や世帯に対してもっと受益者負担を求めるべきであると言い募ってくる状況を非常に嘆かわしく思っている。

高い学費と乏しい支援 運営費交付金削減も

過去の値上げによって、日本はすでに国立大学であっても学費が相当高い部類の国になっている。主要国のなかで5番目の高さだ。日本より高いのはイングランド、アメリカ合衆国、アイルランド、チリの4カ国。アングロサクソン系の市場メカニズムを重視するといわれているような国で「国立」も学費が高いことが顕著に見受けられる。日本はその後を追う形だ。

しかし、イギリスやアメリカなどでは、学費は高い一方で学生に対する経済的支援も充実している。多くの学生が対象になっており、全員が高い授業料を払っているわけではない。高等教育の費用負担構造は、①授業料は無償もしくは低額で学生支援が手厚い国々、②授業料は高いが学生支援が整備されている国々、③授業料が高く学生支援が整備されていない国々、④授業料は低いが学生支援はあまり整備されていない国々、に大きく分けられるが、日本はかなり特殊とされる③の極めて受益者負担の要求が高い国という特異な類型に置かれている。

これまで国立大学は学部においても、大学院の段階においても、比較的低廉な学費で優秀な学生を集め、とくに大学院は日本の国全体の研究の再生産を担う重要な役割を果たしてきた。その役割を一応、認識されていたので各都道府県に国立大学がつくられ、地域的な格差を是正するといったことが試みられた時期もあった。国の礎となるのが国立大学であるとみなされてきたのだ。

しかし、2004年に法人化されたさいに、それ以前は法律に「必要な経費を確実に支えることが国の責任である」と明記されていたものが、「国は費用を出すこともできる」と、政府の裁量で決めることができる立て付けとなった。これが法人化の極めて重要な意味づけだ。

さまざまな甘言で法人化されたが、推進した人たちも「失敗だった」といわざるを得ない事態が全国立大学において発生している。運営を支えるための費用は維持するといわれていたが、基盤的な経費である運営費交付金は徐々に削減されていった。あまりにも削減し過ぎたので、ある時期以降、そのスピードは抑制されているが、初期の削減は著しく、教員が辞めても新たに人を採用できない、校舎や設備が壊れても修理できない、雨漏りの修理にもクラウドファンディングをせざるを得ないといった国立大学が続出している。

運営費交付金を削減する一方で、科学研究費補助金などのさまざまな競争的資金のスキームがつくられた。これに申請するだけでも大きな負担だが、申請しても申請しても通らない場合には、あたかも大学の努力不足であり、お金がつかなくても仕方がないとさえいわれるような状況になった。これはすべての国立大学の関係者が苦々しく噛みしめている事柄だと思う。

裾野が痩せ、研究力低下 研究者も院生も減る

ただし、国立大学と一括りでいうことも難しい。国立大学間にも大きな格差があり、競争的資金によって、その格差がいっそう顕在化した。運営費交付金の配分状況、本務教員数、学生数のいずれに関しても、私の職場である東京大学がきわめて特殊なほど巨大だ。多くの教員、多くの学生、多くの運営費が割り当てられるという突出した位置づけが与えられており、非常にスティープ(とがった)な格差構造になっている【グラフ⑤】。

その後にいわゆる旧帝大といわれる大学が続き、その他の運営費交付金も教員数も小規模な多くの大学がある。以前からあった格差構造が、今世紀に入ってより顕在化する状況がつくられている。

格差が先鋭になることでどうなったか。国立大学システムという研究所によれば、かつてはどの国立大学においても非常に個性的な、オリジナルな、ニッチな場合もあるが研究がなされており、分厚く、非常に裾野広く日本の研究・教育全体を担う形が確保されていた。これが法人化以前の日本の国立大学の貢献だった。それが「選択と集中」によって、幅広い裾野が痩(や)せていく状況にあり、研究全体を痩せさせる方に働いているという検証結果もある。

こうしたデータを見ながら、いったい何がしたいのか? と私は常に考えている。法人化し、競わせ、シラバスやFD(教育内容や方法の改善をはかるための教員の組織的なとりくみ)など、多くの場合アメリカをまねるような形で、国立大学にさまざまな要求をしてきたが、その結果、なにもいいことは起きていないことは歴然としている。

これまでの政策が国公立大学になにをもたらしたかについてはさまざまなデータがある。その一つに『朝日新聞』が実施した法人化20年をふり返る学長アンケートがあるが、呆然とする結果だ。たとえば「政府の意向の影響」は強まる方向に向かっているという回答が八割をこえている。なにが法人化によって自由度が高まるかだ。「産業界の影響」も強まる方向に向かっている。政府や産業界にありがたがられる研究が重視される方向で進み、学問の自由や自律性は外部からの要求の下で危機に瀕している。

教員の労働環境は悪化、教員の雇用も不安定化、研究力の低下、教員に配分する基礎的な教育研究費も減少と、どの結果を見ても悪化している。ほぼすべてが運営費交付金の縮減や、競争的経費が獲得できている大学とそうでない大学との格差だ。「苦しい」と悲鳴を上げるような状態が20年のあいだに進められてきたということだ。

豊田長康先生(鈴鹿医療科学大学学長)が、2024年に日本学術会議で次の2点を指摘された。

・日本政府が支出する大学研究費(人口当り)は先進国で最低で、他国との差が拡大している。GDP当りでも最低クラス。つまり、他国と比べて富に応じた金額を大学に投資していない。

・2004年前後の4つの政策、①国家公務員総定員法と大学院重点化、②国立大学法人化、③新医師臨床研修制度導入、④薬学部六年制導入、のすべてが日本の研究力低下に影響し、その共通項は「研究人・時間の減少」(人的研究環境の悪化)である。そのうち最大の原因は「国立大学法人化」にともなう政策である。

日本の科学研究の成果はものすごい勢いで低下を遂げている。論文数で見ても、トップ10%、トップ1%などの優れた論文を生産する力で見ても衰えている。研究費全体が削減され、競争的な資金に置き換えられた結果だ。科研費は期間が限られていたりするので、短期間で終えて一定の成果が出せるような小粒の近視眼的な研究にならざるを得ない。これが日本の研究に大きな打撃になっている。もちろん安定して研究に従事することができる研究者も減り、院生も減り、どんどん資源が乏しくなっている。

「奨学金」は学生ローン 返済に苦しむ学生たち

大学側の状況に対して、学生がどのような状況に置かれているかを確認したい。

日本では90年代初頭にバブルが崩壊し、いわゆる就職氷河期が90年代に発生した。それまでは新規高卒であっても一定程度、安定した仕事に就けるような職場が地域にあったが、それが減少し、崖のように新規高卒求人倍率が悪化する状況が生じた。大学に行っておかなければ、まともな職に就けないことから大学進学率が上昇していった。この90年代に上昇していく大学進学率を多く受け止めたのが私立大学だった。

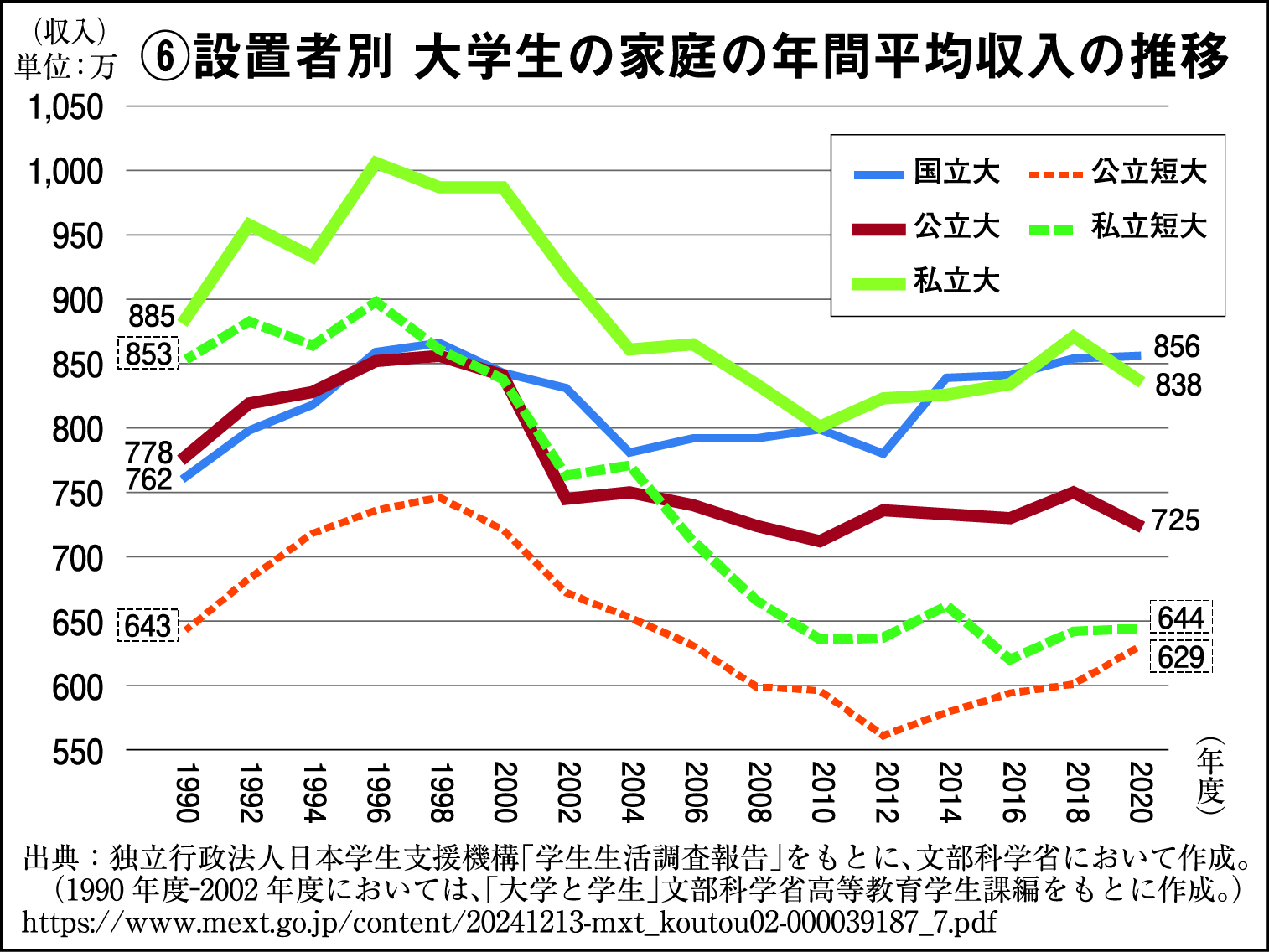

だが、私立大学に新たに進学するようになった層は、必ずしも家計が恵まれている層ばかりではなかった。それが反映されているのが【グラフ⑥】だ。かつては私立大学に通う学生は世帯年収が高い家庭の傾向があったが、今世紀に入って急激に低下し、ほぼ国立大学と同水準になっている。

しかし、私立大学は学費が高いため、富裕でない学生が進学するためには奨学金に頼らざるを得なかった。日本の奨学金は、給付型はごく近年になってわずかに導入されているに過ぎず、それ以前はほぼ貸与型=借金だ。奨学金ではなく学生ローンだ。

そして、ローンを利用しなければ私立大学に進学できない層が90年代から現在にかけて大規模に発生し、卒業後に多くの若者が多額の返済に苦しむようになっていることが社会問題化した。

しかも私立大学は、とくに2010年以降、消費者物価指数の上昇率よりも高い比率で学費の値上げを続けており、これは私立大学学生の経済的苦境をいっそう深める結果になっている。

このようななか、富裕層がむしろ学費が安い国立大学に来ているという大きな矛盾があることが指摘されてきた。実際にデータで見ても、東京大学の学生は世帯年収としてかなり高い層(年収1050万円以上)が多く集まっており、最近では出身地域が首都圏に限られるようになってきている。かつては全国の高校生のなかで優秀な人が学費の安い東京大学に集まってきて、国内でもっとも規模が大きく、古く、威信の高い大学として学生を丁寧に育てたり、将来研究を担う人材を育てていたが、その性質を変えてきている面がある。

東京大学の学生の出身高校のランキングを見ると、ごく一握りの高校から多くの高校生が送り込まれていることがわかる。有名私立の中高一貫校に子どもを入れることができる家庭は富裕層であったりするので、それがそのまま大挙して東京大学に進学していることをあらわしている。東京大学が富裕層が利用する場という性質を強めているということだ。

ただし、東京大学のなかにも年収450万円未満や750万円未満など、かなり苦しい家庭や中堅どころといわれるような世帯収入の層から来ている学生たちもいる。昨年度、東京大学が学費値上げを掲げ、大学内で活発な激しい学費値上げ反対運動が起こった。教員の目から見て嬉しい驚きだったわけだが、これほどの学生の反対運動が巻き起こるということは、苦しいなかでなんとか東京大学に通っているのだという、苦しさとある種のプライドとが兼ね備わっているような学生たちが反対運動に立ち上がったと推測される。ただ、ボリュームゾーンは学費値上げ反対運動に対して比較的無関心であって、東京大学は押し切るような形で値上げを決めてしまった。

しかし、最終的に今年1月に発表した内容では、首都圏以外の出身者に対して学費を割り引きするという新たな支援策を追加することによって、学生層の歪み、特定の条件が恵まれた人たちだけが群がるような東京大学になっていることに対する問題意識をかろうじて東大側も示した。

東京大学がよく槍玉にあがり、富裕層が活用する場になっていると批判されるが、これは東京大学に限った話ではなく、旧帝大全般がそうであり、私立大学でも威信が高いといわれている大学では、やはり富裕層が群がるような場になっていることを各種データが示している。

国立・私立ともに、日本では格差構造がはっきりしている。ピラミッド型をしている日本の大学の上層に行くことができるかどうかは、学生の出身世帯や親の学歴など社会階層と対応した形になっていることが、どのデータをとってもはっきりとしている。日本社会全体の格差のあり方が、大学の格差構造にそのまま流れ込み、それをさらに外に流し出していくような、あたかもこの社会的な不平等を生み出し続ける場として大学の格差構造が働いている状況がある。

私費負担が蔓延する日本 自民党政権下で

1960年代から、国立大学に関しても「受益者負担」というメッセージが政府からくり返し発信されてきた。その結果、人々のあいだに「大学生に対する経済的負担を政府がすべきだ」という発想がそもそも弱い国になっている。大学に通う費用は政府が援助するものではなく、本人や保護者が担って当然だという考え方を内面化してしまっている点でも先進国のなかでも非常に特異だ。

大学の学費だけでなく、多くの事柄に対して日本の人々は自己責任を内面化してしまい、「それは政府の責任だろう」と強く要求して突き上げていく動きが全体として弱い。著書『「日本」ってどんな国?』に掲載しているが、「低所得家庭の大学生への援助は政府の責任」と答えた人の割合は、データがある35カ国のうち35位と最下位だ。「住居の保障」や「自然環境の保全」「医療の提供」「高齢者の生活保障」などに関しても、「政府の責任ではない」という発想が人々のなかに強く、総じて政府に甘い。そうした国民性をつくり出しているのが政府だが、それに唯々諾々と負けてしまっている状況が幅広く国民のなかに観察される。

実際には政府の責任はきわめて重い。もっと端的にいえば与党・自民党の責任だ。ブーゼマイヤーという研究者が、1945~2000年の55年間に保守的な政党が政権をとっている期間と、教育全体に対する私費負担の割合を分析したところ、両者は比例する関係にあり、その典型が日本だった。この期間のほとんどを自民党が政権をとっていた日本はきわめて私費負担の割合が高い。

経済が成長しているあいだは所得倍増計画などが一見、成功していた時期もあった。自民党は経済政策で所得を上げるから、あとの費用は自分で賄えというメッセージを60~80年代に出してきたわけだ。それが破綻した現在もまだその枠組みで教育の運営などをはかろうとしているが、その結果、日本全体が破綻していることを、人口減少と少子高齢化が顕著にあらわしている。

少子化対策としてアンケート調査をすると、教育費が非常に高い割合で上がってくる。費用負担が大きいのは高等教育であり、大学までの学費を無償化してほしいという叫びに近い声が上がっている。子どもを育てる負担が大きく、収入や不安定な雇用など、国全体の先行きが見通せない状況のなかで、結婚して子どもを持つという展望を持てない若者が増えているが、それに対しても自民党政府はほぼ無策だ。

長年にわたってつくり出されてきた日本の高等教育の歪み、社会全体の歪みをどう解決していくのかという課題は巨大な課題であり、一つ政策を導入すればなんとかなるものではない。しかし、どう破綻を迎えているかをしっかり認識し、あらゆる手段をとっていく必要がある。

社会モデル組み替え急務 教育・家族に資源投入を

1960~80年代は経済成長をすべてのエンジンとする形で、家族から教育へ費用と意欲を、教育から仕事へ労働力を、仕事から家族へ賃金を、それぞれ流し込む特殊な循環が成立していた。私はそれを「戦後日本型循環モデル」と呼んでいる。政府は産業政策によって仕事の場が成り立つようにしさえすればよかった。

一見、効率的でよいモデルのように思われるが、この循環構造は各領域の養分を吸いとり過ぎる状況を幅広く生じさせていた。どう有利に大企業などに入っていくかが教育の世界を支配し、それが受験競争をもたらした。仕事の世界でも、稼ぎ手である男性陣は、仕事や賃金を失えば妻も子どもも路頭に迷うという圧力にさらされ、「会社人間」「社畜」などの言葉が生まれた。男性と女性の性別役割分業がこの時期に端を発して日本社会に刻み込まれたこともある。父母子が一緒に過ごす充実した時間さえ確保できないような、スカスカの家族がこの時期に形成された。学ぶ意味や働く意味、人を愛して一緒に生活することの意味などが形骸化、空洞化し、自動運動が回っていたのがこの時期だ。

しかし、それすら成り立たなくなったのが90年代から現在にかけて、30年にわたり経済成長が停滞した日本社会だ。にもかかわらず政府は、財政赤字がどうのといい募りながら、希薄だったセーフティーネットの拡充にも、日本型循環モデルの変革にも着手していない。このような体をなしていない社会モデルのなかに教育システムも置かれている。公的支出が乏しいなかで、私費負担が支えてきたが、世帯が教育費をまかなえる状況が確保できていない。

この社会モデル全体を組み替えていくこと以外に解はないというのが私がたどり着いた答えだ。教育、仕事、家族の関係を双方向の連携が成り立つ形に組み替えていくことが必要だと思う。政府は痩せ細った形で放置してきたアクティベーションとセーフティーネットという二重の布団を、教育、仕事、家族の後ろに敷く必要がある。同時に、これまで政府がサボってきた教育や家族に対する資源投入がいっそう必要になっている。