24時間365日、蛇口をひねれば水が飲める環境は、先人たちの築いてきた水道事業と、現場を担う水道職員の陰ながらの奮闘で維持されている。港湾都市であった下関市は、岡山市(全国8番目)に続き、1906(明治39)年、全国で9番目という早さで給水を開始した都市だ。下関市上下水道局が設置している「水道資料室」を訪れると、その歴史の概要を知ることができる。そこからは水道が人人の生命と密接にかかわって創設され、市民の生活とともに経済的な発展を下支えしてきたことが伝わって来る。

日本の近代水道は明治以後に確立されたものである。開国によって欧米諸国との交易が活発化し、西洋の文化、技術の導入によって日本はめざましい発展を遂げた。しかし同時に、もともと日本では見られなかった疫病もまた、持ち込まれることとなった。急速な近代化による人口増加と都市への人口集中は、衛生状態の悪化をもたらした。それは赤痢、腸チフスなど不衛生な飲み水に起因する伝染病の流行を招くこととなり、衛生的な飲み水を確保することは明治政府にとっても大きな課題となっていった。

こうしたなかで明治23年2月13日、法律第9号として全16条からなる「水道條例」が公布され、ここで水道は私営を一切認めず公営限定であることが規定された。この条例は帝国議会が発足する前に公布されたものであり、勅令の形をとった法律で「条例」という名が冠された唯一の存在であった。また水道条例は、水道事業を規制する日本で最初の法律であるばかりでなく、事業法としても最初のものであった。こうしたことからも、近代国家を形づくるうえで、衛生的な水を確保することがいかに重要な課題であったことかを窺うことができる。

コレラ発生と高尾浄水場

今も下関駅周辺とその東側、彦島の一部に給水している高尾浄水場は、こうした時期に建設された水道施設だ。海抜100㍍の内日貯水池から海抜45㍍の高尾浄水場へ、高低差を使って送水されてきた原水は、専用のろ過砂と砂利が敷かれた緩速ろ過地でゆっくりと時間をかけてろ過される。砂の表面に発生する生物膜が汚れや菌類を消化し、さらにその下に敷かれた砂利で汚れを除去し、塩素消毒した後に家庭へ送られる。水道に携わる人人のなかで「時間はかかるがもっともおいしい水ができる」といわれる方法だ。

高尾浄水場

レンガ造りで細かな装飾が施された高尾浄水場の施設は、当時の最高の技術が使われており、登録文化財にもなっている。現在では主力を長府浄水場へと譲り、市全体の2%となっているものの、建設から100年以上たった今も現役で市民に水を送り続けている。

この高尾浄水場が全国で9番目に給水を開始した背景にも、全国と同じくコレラの流行や衛生環境の悪化という切実な課題があった。

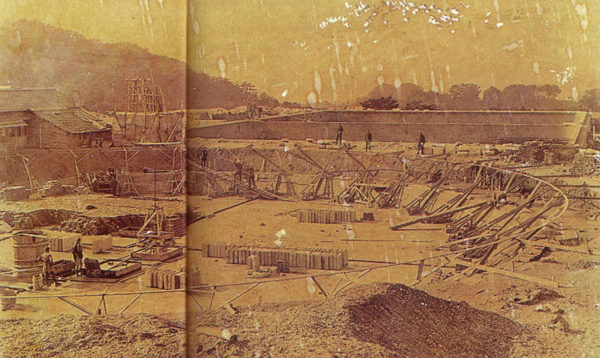

建設中の高尾浄水場

「西国一の大湊小判走れば銀が飛ぶ」と近松門左衛門が評した赤間関は、維新後早い時期に洋式灯台、次いで三井・百十・日本銀行の出先や商工会議所、測候所などがあいついで設置された。1889(明治22)年に赤間関市として、全国31市とともにいち早く市政を施行した赤間関市は、大陸への玄関口として外国貿易も活発となり、経済面でも著しい発展をとげる。

しかし、海岸線に沿った狭隘な平坦地に人口が集中し、上下水道の設備もないため環境衛生は劣悪だった。頻繁な船舶の出入りと交流の増大にともなって伝染病が流行したときも、なんら効果的な対策がとられなかった。上水道でいえば、人口3万7000人余・6000世帯弱に対し、井戸が700基あったものの、半数以上が飲用に適さなかったという。

この頃、全国的に流行したコレラは下関をも例外なく襲った。全国各地・諸外国から多くの船舶や人が出入りする港町であることも影響し、下関市では明治年間で12回コレラが発生している。1886(明治19)年には人口2万6000人のうち730人が感染し、480人が死亡。4年後の1889(明治22)年にも627人が感染し、523人が命を落としたという。

明治19年7月17日付の防長新聞・馬関通信は、この様子を「11日に発病したコレラの患者の数は30余名。今後一層の蔓延が予想されるため、諸学校は13日から閉校となっている。コレラの恐怖による市民の動揺も甚だしい。感染者を出した新地町のある家では、硫黄薫蒸の煙を火事と間違えて付近の住民が集結したが、実はコレラと判明し大パニックに陥った。田中町の大工は、全快の見込みなしと悲観して割腹自殺を企て、東南部町の回漕店の丁稚は近所に続々と患者が現れるのを見、恐怖のあまり発狂した」と報じている。

下関にとって環境衛生の向上は生命にかかわる重大事であり、とりわけ清浄な飲料水の確保は何にも勝る急務となった。コレラに対する恐怖から、上水道の布設を望む市民の切実な願いが、水道誕生の大きな引き金になったのである。

w・k・バルトン

こうしたなかで、1891(明治24)年、市議会は上下水道の調査をおこなう事を可決。当時、明治政府の懇請に応じて来日していたスコットランド人技師で、日本の近代水道技術の父とも呼ばれるW・K・バルトンを招へいした。バルトン派遣を要請した直接の目的は下水道の工事調査だった。それは市内の飲料水の不衛生など環境衛生の悪化は下水道が不完全であることが原因であり、問題の根幹である下水道を完全整備することが、環境衛生問題を解決するための優先事項だと判断してのものだった。

同年12月末に下関を訪れたバルトンは、参謀本部陸地測量部の地図を頼りに、馬にゆられ、人に担がれ、またみずからも杖をつきつつ、水源を求めて赤間関市内のみならず、周辺の町村を回って調査をおこなったと記録されている。そして下水道の整備計画に加えて上水道の基本設計をおこなった。このときバルトンが水源地の適地として選定したのが豊浦郡内日村一ノ瀬、現在の内日貯水池だ。ここから細江山頂(現在の高尾浄水場)へと高低差を利用して送水し、市内に向けて給水するという計画だった。

ちなみに、バルトンが衛生工学の道を歩んだ理由は、産業革命のもたらした劣悪な環境と汚れた飲料水のために、多くの人人が貧窮のなかで死んでいく現実を救済したいと考えたことにあるとされている。来日したバルトンは、帝国大学工科大学の衛生工学担任の教師に就任するとともに、内務省衛生局の顧問技師を兼ね、多くの衛生工学技術者を育てた。

『写真に見る水道90年』(下関水道局発行)によれば、技術者としてのバルトンは、地域実情を大切にし、空論を振り回すような人ではなかったという。このため講義は実例が豊富で、学生に人気があった。テキストとして使われた著書『都市の給水』には、下関市をはじめ多くの実例が収録されている。

バルトンの報告書は主として水源に関するものにとどまったため、着工にはより詳細な設計が必要で、豊富な知識と経験を持つ技師を確保することが調査の第一歩であったという。そこで下関市はバルトンの教え子であり、大阪市水道工師長を務めていた滝川釼二に実施設計を依頼し、ようやくスタートを切ることとなった。滝川技師は、バルトンの基本計画をもとに、内日村一ノ瀬のほか、吉田川や神田川を水源の候補として入念に調査した。毎月一週間ほど下関に滞在して実地調査をおこなったほか、下関と規模や地形が類似し、先に給水を開始していた長崎市へも調査に出向き、誠実かつ熱心な姿勢で下関市の水道布設計画の実施設計を進めた。

1896(明治29)年、滝川技師によって具体的な工事計画が作成されたが、当時、欧米諸国が銀本位制から金本位制へと移行していくなか、銀本位制をとっていた日本の国内経済は為替相場が下落し、物価の高騰によって資材費も高騰するなど混乱のさなかにあった。度重なる工事予算の変更で着工を目前にしながらも足踏み状態が続き、念願であった水道布設工事が起工されたのは1901年(明治34)年、バルトンの調査から実に10年目のことだった。

『下関市水道百年史』はこの経緯について、「国内経済も回復の兆しがみえはじめていたとはいえ、依然として国費多端な状況のなかのことだったのである。にもかかわらず、本市が、上水道布設事業においてその工事費の3分の1にもあたる3府5港なみの国庫補助をとりつけることができたというのは、苦節して事業認可の申請、補助の稟請を繰り返してきたことや特別輸出港としての赤間関港が要港であったことに加え、日清戦争後、三国干渉を経て日露関係に暗雲がただよい始めていた当時において、軍事上の重要な拠点とみなされたことに因るにほかならない」と記している。下関市が軍事的要衝となっていったことが、早期の水道整備と切り離せない側面であることも忘れてはならない事実であろう。

5年の歳月かけ給水を開始

およそ5年の歳月をかけて工事がおこなわれ、1906(明治39)年1月1日、待望の給水を開始した。それ以来、鉄道の開通や遠洋漁業の基地として発展したこと、また1921(大正10)年の生野村の合併で人口が水道創設当時の2倍以上になったことなどから、給水能力の増強が必要となり、第1期…1915~1916(大正4~5)年、第2期…1920~1922(大正9~11)年、第3期…1925~1929(大正14~昭和4)年の3期にわたる大型拡張事業がおこなわれた。

高尾浄水場のろ過池増設や導水管の増強、内日第二貯水池と日和山浄水場の建設、さらに高地部の給水と低地部への給水の二系統にわける工事なども実施され、高台の出水不良なども解消していったという。

そして1934~1935(昭和9~10)年の第四期拡張工事で前年に合併した彦島町への水道布設工事がおこなわれ、昭和9年12月、工業地帯として発展していた彦島にも給水が開始された。

この4期の拡張工事によって、給水人口約15万人の需要を確保するに至ったが、長府、安岡、川中、小月、清末、王司、勝山、吉見などがあいつぎ下関市に編入されて人口が18万人をこえるなかで、再び水源確保に抜本的な対策が求められることになり、昭和15年には県の木屋川ダムの建設事業に参加することとなった。しかし第二次大戦中のことであり、資金や資材不足によって、昭和22年10月、やむなく中断となった。

下関空襲で壊滅的な被害

こうして長い年月をかけて整備されていった下関市の水道だが、1945(昭和20)年6月29日と7月2日の空襲によって壊滅的な被害を受けた。下関空襲により、人口約21万2000人のうち4万6408人が被災。水道管は破壊され、給水戸数の約44%にあたる8674戸が焼失、都市機能は一時全くの停止状態に陥った。

この焼け野原からの復旧に始まった戦後の水道事業は、発展する市勢にともなう水需要の高まりに対応して拡張を続けていった。戦後の水道整備を後押しした一つの事件として、戦火を免れた長府の大火があげられる。

敗戦から2年後の1947(昭和22)年10月17日午後4時頃に発生したこの火災は、全焼家屋700戸、半焼約200戸、約3400人もの被災者を出す大規模火災となり、翌18日午前2時頃にようやく鎮火した。当時、長府地区はまだ給水が開始されておらず、地下式貯水槽の水も20分で使い果たしたうえ、時刻が引き潮と重なって海水も利用できず、また付近の河川や井戸水も渇水期で水量が少なかったことなど、消火用水の決定的な不足が被害に拍車をかけたという。この事件は安定した給水の必要が強く市民に印象づけられ、工事の完成が急がれることとなった。長府への給水が実現したのは2年後の1949(昭和24)年7月のことだった。

水道事業は、疫病の予防に始まり、経済的な発展のうえでも、防災の面からも欠かすことのできないものであることがわかる。下関市ではその後も離島の水問題を解決すべく整備がおこなわれたほか、長府・彦島地区の工業地帯へと工業用水を給水する体制を整えるなどし、全8期に及ぶ水道拡張事業が完了したのは1994(平成6)年のことである。これによって1日最大給水量15万3500立方㍍の能力を持ち、28万4000人の水需要に対応できる水道設備が完成し、上水道の普及率は98・7%に達した。

それから25年。これらの施設の更新時期を迎えている下関市は、急激に進む人口減少と水需要の減少など、多くの課題を抱え、これにどう対応するかが喫緊の課題として迫られている。国はこうした地方自治体の苦境を奇貨として、民間企業に公共水道を売り渡す施策をおし進めている。そうしたなかで、疫病や災害から市民の生命と財産を守るという熱意を持って創設され、維持されてきた水道事業の精神を改めて思い起こすことが必要となっている。