安倍政府は昨年末の12月25日、国際捕鯨委員会(IWC)を今年6月末に脱退し、7月から商業捕鯨を約30年ぶりに再開することを閣議決定し、翌26日、国際捕鯨取締条約の寄託国である米国政府に通知した。明治以降の日本の近代捕鯨を支えてきた街であり、今でも関連産業で働く人が多くいる下関市では、この問題への関心は高い。そして関係者のなかで「科学的調査によってどんなに証明しても日本の商業捕鯨再開の主張が通らないのだから、脱退もやむをえない」という見方がある一方、「脱退すれば南極海への出漁ができなくなり、鯨肉の流通量が減り、商業捕鯨を再開しても商売として成り立たない」という意見がある。関係者に意見を求め、何が問題なのか探ってみた。

直接の契機になったのは、昨年9月にブラジルで開かれた第67回IWC総会である。

ここで日本は、捕鯨国と反捕鯨国の共存をはかるIWC改革案を提案したが、反捕鯨国側が「商業捕鯨につながるいかなる提案も認めない」と主張し、投票の結果否決された。同時に反捕鯨国側は、「IWCは永続的にクジラの保護をおこなう」とするフロリアノポリス宣言を決議することを主張、捕鯨国側は反対したが、投票の結果可決された。

この総会を受けて日本政府は早早に脱退へと舵を切った。菅官房長官は12月26日、「IWC総会で捕鯨産業の秩序ある発展という目的は顧みられず、異なる意見の共存する可能性すらないことが明らかになった」とし、「日本は昭和63(1988)年以降中断している商業捕鯨を来年(2019年)7月から再開することとし、IWCから脱退することを決定した」「日本がおこなう商業捕鯨は、日本の領海および排他的経済水域に限定し、南極海・南半球では捕獲をおこなわない」との談話を発表した。

水産関係者のなかでは「IWCを脱退する必要はない。IWCにとどまって、商業捕鯨の是非については引き続き争いながら、調査捕鯨は続けるべきだ」という意見がある。なぜなら、IWCを脱退すると南極海と北西太平洋という公海での調査捕鯨ができなくなるからだ。また、IWC加盟89カ国中、商業捕鯨再開を訴える国が41カ国、すべての商業捕鯨に反対する反捕鯨国が48カ国で、日本だけがただちに脱退する理由は乏しい。だが結局、政府の決定によって、南極海と北西太平洋への出漁権をみずから放棄した格好になった。

この政府の対応について、南極海から撤退することで反捕鯨国の理解を得、外交リスクをなくすとの判断があったのでは、という指摘がある。事実、反捕鯨国のオーストラリア政府は「日本が南極海での捕鯨を中止するという声明を歓迎する。このことは広大な南極海がすべての鯨類にとって本物のサンクチュアリ(自然保護区)になることを意味する」との声明を発表している。

近海の資源量は未知数 日新丸の今後に危惧

問題は、IWCを脱退するとどういう結果になるのかだ。

まず前述したように、南極海と北西太平洋での調査捕鯨はできなくなる。昨年度の調査捕鯨では、南極海で333頭のクロミンククジラを獲り、北西太平洋では170頭のミンククジラと134頭のイワシクジラを獲っているが、この600頭余りが失われることになる。調査捕鯨で獲ったクジラは国際捕鯨取締条約で有効利用が義務づけられているので、刺身やベーコンとして市場に出荷されてきたが、それがなくなると関連産業に影響が出るのは必至だ。

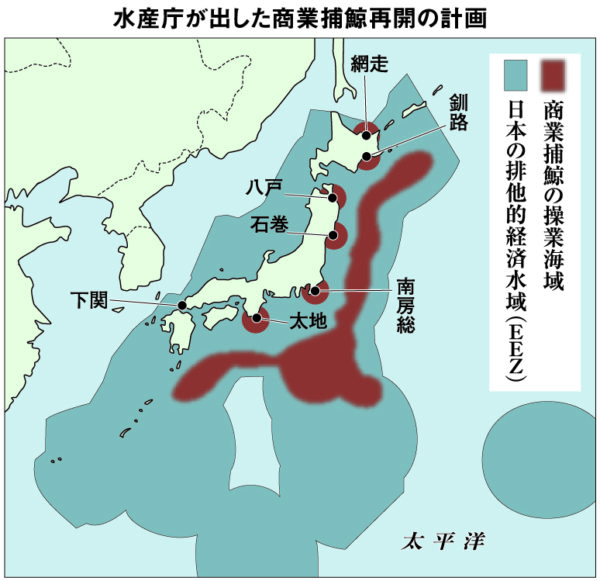

一方、商業捕鯨再開といっても、それができるのは日本の排他的経済水域内(EEZ内)に限られる【下図参照】。2月1日に水産庁が発表した計画によると、これまで調査捕鯨をやってきた共同船舶株式会社が下関を基地に、主に太平洋の沖合でイワシクジラ、ニタリクジラ、ミンククジラの捕鯨をおこなうことと、これまで沿岸でツチクジラやコビレゴンドウ(IWCの規制対象外)を獲ってきた北海道網走市、同釧路市、青森県八戸市、宮城県石巻市、千葉県南房総市、和歌山県太地町の事業者が沿岸でミンククジラの捕鯨を開始することを想定している。マルハニチロやニッスイなど、大手水産会社で商業捕鯨に参入する企業はない。

関係者の間では、「EEZ内ではこれまで調査捕鯨をやっておらず、クジラの資源量がどれぐらいあるのかわからないし、国の年間割当量がどれほどになるのかもまったく見えない」「南極海がなくなるので、獲るクジラの量、そして鯨肉の流通量は確実に減る」と危惧(ぐ)する声が多い。減った分をノルウェーなどからの輸入で補うことを検討している業者もあるようだ。とくに下関は捕鯨基地としての歴史があり、冷蔵・冷凍、加工、輸送の各部門など、クジラを陸揚げした後の態勢が整っているといわれるが、それだけに関連業者への影響が心配されている。

また、下関を拠点に活動してきた世界唯一の捕鯨母船「日新丸」は、建造から30年以上たって老朽化が進み、新たな母船の建造が求められてきた。ところが日新丸の母港・因島のある広島県尾道市に聞くと、「商業捕鯨再開といっても、事業として採算がとれるのか、今の段階で判断できない。日新丸も船員の確保が難しいうえ、費用対効果の問題がある。新造船の予定は聞いていない」とのことだった。南極海からの撤退を契機に、水産庁は莫大な費用のかかる捕鯨母船の新造船を放棄するのではないかと心配する声があるのも事実だ。

下関港に停泊する日新丸

鯨保護に転じたIWC

歴史を振り返ってみると、そもそもIWCの設立当初の目的は、捕鯨を禁止することではなく、クジラを絶滅させず、増やしながら有効利用していくことだった。

20世紀の半ばを過ぎる頃まで、世界中の海でクジラが乱獲されてきたのは事実である。その最大の理由は、クジラから採れる鯨油が現代の石油に匹敵するほど貴重な資源だったからだ。第二次大戦後の一時期には多くの海洋捕鯨国がわれ先に商業捕鯨を拡大し、「国際捕鯨オリンピック」とまでいわれた。そこで、捕鯨国が集まって捕獲制限数を定めるため、1948年、世界の主要捕鯨国15カ国によってIWCが発足した。日本は1951年に加盟した。IWC発足のもととなった国際捕鯨取締条約には「鯨類の保存と適切な利用」「捕鯨産業の秩序ある発展」が明記された。

ところが1960年代から地球環境保護や動物愛護運動が活発になり、そのなかでアメリカがそのシンボルとしてクジラを持ち出してきた。背景にはアメリカやオーストラリアなどが採算のあわなくなった捕鯨産業から完全に撤退したことがある。

1971年のIWC総会では、アメリカのNGO「プロジェクト・ヨナ」が「クジラは絶滅の危機に瀕している」と訴え、商業捕鯨の一時停止(モラトリアム)を提案した。翌1972年のIWC総会で、今度は米国政府が商業捕鯨のモラトリアムを提案したが、科学的に正当性がないという理由で否決された。その時点ではクジラの生息数や年齢、性別構成、妊娠期間、自然死亡率などが何もわかっていなかったので、「絶滅の危機」という主張に何の根拠もなかったからだ。

するとアメリカを中心とした反捕鯨国は、捕鯨とはまったく関係のないアフリカや中南米の国国までIWCに加盟させ始め、モラトリアムの採択に必要な4分の3の票を数の力で獲得してしまった。こうして1982年に10年間のモラトリアムが決定したが、それはIWCの設立趣旨に反するものだった。

日本やノルウェーなどの捕鯨国は異議申し立てをしてモラトリアムを拒否した。しかしアメリカの圧力に屈した中曽根政府の指示で、日本は異議申し立てを撤回し、1987年から調査捕鯨に移行した。一方、ノルウェーは異議申し立てのもとで、現在でも商業捕鯨を堂堂と続けている。

日本が調査捕鯨を開始したのは、モラトリアム採択の理由が「クジラに関する生物学的データの不足」だったからだ。日本は商業捕鯨再開の判断を下すのに必要なデータを集めるため、毎年目視専門船2隻、目視採集船3隻、調査母船1隻の計6隻、乗組員250~300人によって南極海などで調査捕鯨をおこなってきた。

そこでわかったのは、ミンククジラは南氷洋だけで76万頭もおり、世界中の海には114万頭程度生息していることだった。またマッコウクジラは世界の海に約200万頭いることもわかった。しかもクジラの寿命は、ミンククジラ50年、マッコウクジラ70年と長い。そこでIWC科学委員会はミンククジラを毎年2000頭獲っても問題はないと結論を出した。ところがIWC総会では反捕鯨国が「クジラがかわいそう」「知性がある」といって反対し、否決してしまった。

また、2009年の北海道釧路沖の調査捕鯨では、捕獲したクジラの胃袋から大量のサンマやスケトウダラが出てきた。クジラの数が増えすぎ、オキアミなどの餌が少なくなったため、クジラがサンマなどを求めて沿岸に近づいてきたこと、このクジラの食害で沿岸漁業が存立の危機に立たされていることが明らかになった。日本鯨類研究所の試算では、1年間に全世界の人間が獲る総漁獲高は約9000万㌧だが、すべてのクジラが1年間に食べる魚の総量は約3億~5億㌧だという。

こうして日本は、約30年の間、調査捕鯨による科学的な立証をおこなってきた。2014年にはオーストラリア政府の提訴を受け、国際司法裁判所が「日本の調査捕鯨は国際捕鯨取締条約に違反する」として中止を求める判決を出したが、それでも調査捕鯨をやめなかった。しかし1992年に見直すことが決まっていたモラトリアムはそのまま今に至るまで継続され、そのうえ今回、安倍政府が突然、調査捕鯨をやめると発表した。

牛や豚の輸入迫る圧力への屈服

IWCでもっとも強硬に反捕鯨を主張してきたアメリカ、オーストラリア、ニュージーランドは世界最大の畜肉生産国である。つまり「反捕鯨」の主張は、牛肉や豚肉の輸出を拡大するためにほかならなかった。そのためにシー・シェパードなどのテロ活動に資金援助などをおこない、それによって調査捕鯨船の乗組員がいわれなき被害を受けてきた。

そのなかで日本は、1962年には鯨肉の国内消費量が23・3万㌧、国民一人当たり2・4㌔あったものが、現在では年間3000~5000㌧、一人当たり数十㌘にまで激減した。最大の理由は、1991年の牛肉の輸入自由化を手始めに、牛肉や豚肉の輸入をどんどん増やしてきたからだ。現在では牛肉の国内消費量は128万㌧、うち輸入が82万㌧、豚肉の国内消費量は274万㌧、うち輸入が148万㌧にものぼっている。

以上の事実をありのままに見るなら、政府のいう「IWC脱退・商業捕鯨再開」とは、牛肉・豚肉の輸入を迫るアメリカに追随したもので、捕鯨産業の最終的な切り捨てに等しい結果をもたらすと見る以外にない。日本人はおよそ9000年前の縄文時代からクジラを食べてきたし、敗戦後の食料難の時代には、給食のクジラの竜田揚げが動物性タンパク質の供給源として日本の子どもたちの体力向上に貢献したが、この鯨食文化が最終的に失われかねない。

政府は昨年末の国会で水産改革法(漁業法と水協法の改定)を成立させた。その狙いは、漁業権を民間企業に開放して、既存の漁業者から漁場と資源をとりあげることであり、公的な資源である水産資源を分割して私的資本化し、その市場取引で金もうけができるマネーゲームに変えようとすることだった。農林水産業で進む新自由主義改革と第一次産業根絶やしの政策に対して、全国的な反撃世論が巻き起こることは必至である。