今、世界の食料情勢は「クワトロ(4つの)・ショック」と筆者が呼ぶ危機的状況にある。

今、世界の食料情勢は「クワトロ(4つの)・ショック」と筆者が呼ぶ危機的状況にある。

コロナ禍で物流途絶が現実味を帯び、中国の「爆買い」が勢いを増し、飼料穀物をはじめ多くの農畜産物が、日本などが買い付けに行っても残っていない。中国のトウモロコシ輸入量は2016年に246万4000㌧だったものが、22年には1800万㌧へと7・3倍になった。大豆の輸入量は年間1億㌧にのぼり、大豆消費量の94%を輸入に頼る日本の輸入量(年間300万㌧)はその端数にもならない。「買い負け」というよりも勝負になっていない。

さらに「異常気象」が通常気象になり、干ばつや洪水の頻発による農作物の不作が続いている。2020に年2月からはロシアとウクライナの戦争が勃発し、小麦をはじめとする穀物、原油、化学肥料の価格が高騰した。その収束の目途も立たない中、今度はパレスチナでイスラエルのガザ侵攻が勃発し、これも泥沼化しそうな気配である。

ロシアとウクライナは、世界の小麦輸出の3割を占め、トウモロコシの輸出シェアも大きい。ウクライナからの輸出に依存していたアフリカ諸国を中心に深刻な食料不足となり、中国も穀物の輸入先をウクライナから米国に切り替えたため、日本をも含む食料争奪戦が激化した。

こうした状況下で最も危惧されるのは、インドのように世界1、2位のコメや小麦の生産・輸出国が「外に売っている場合ではない」と自国民の食料確保のために防衛的に輸出規制をする動きだ。そのような国は今や30カ国に広がった。世界のコメ輸出の4割を占めるインドは、2023年7月にコメの大部分を禁輸した。このため穀物の国際価格は下がる見込みが立たない。

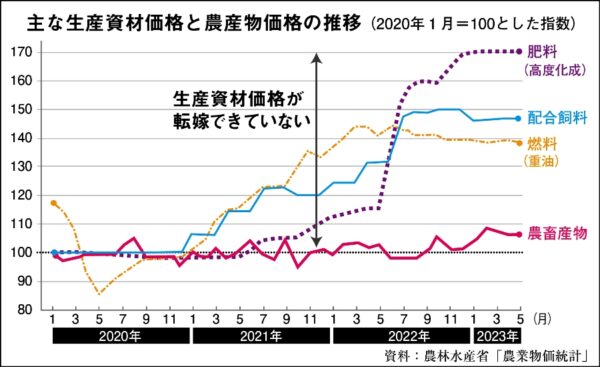

この食料争奪戦のなかで「お金を出せば食料を輸入できる」という考えは通用しなくなっているが、国内では、肥料、飼料、燃料などの暴騰にもかかわらず農産物の販売価格は上がらず、農家は赤字にあえぎ、廃業が激増している。

日本の農家の平均年齢は、すでに68・4歳(2022年)。この状態を放置して5年後、10年後に果たしてどれだけの農家・農村が存続しているか。その崩壊のスピードが加速している。それは、いざというときに国民が必要とする食料が確保できなくなるということであり、農業の危機は、農家の問題をはるかにこえて国民全体の「命」の問題である。

この状況下で、国内の食料生産を増強する抜本的な対策をとらず、コメを作るな、牛乳を搾るな、牛を処分しろ、さらには生乳廃棄までさせて、「セルフ兵糧攻め」のようなことをやっていては「農業消滅」は急速に進み、不測の事態に国民は餓死しかねない。不測の事態に命を守るのが「国防」なら、食料こそ、国防、安全保障の一丁目一番地である。

自給率の低下と米国の対日政策

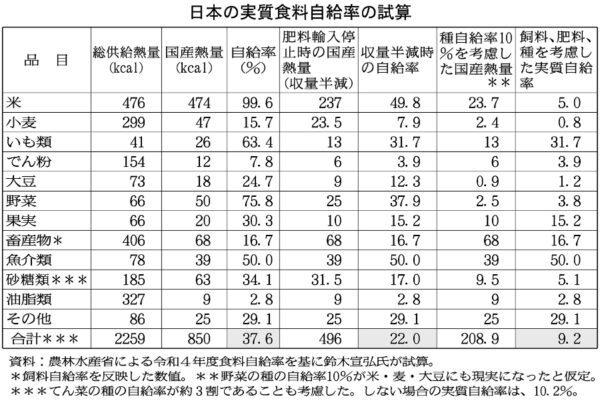

これまでも指摘してきたように、日本の食料自給率は38%というが、実質はもっと低い。たとえば野菜の自給率は80%でも、その種の9割は海外の畑で種採りされているので、種が止まれば自給率は8%である。さらに化学肥料原料もほぼすべてを輸入に頼っているので、肥料が止まれば収量は半減し、実質自給率は4%になる。同じくコメ・麦・大豆の種も海外から9割が輸入されるような最悪の事態を想定すると、食料の実質自給率は9・2%と計算される。

日本の食料自給率がこのように劇的に低くなった背景には米国の政策がある。我が国は、米国の占領・洗脳政策のもと、米国からの市場開放要請をGATT(WTO)、FTAなどを通じて受け入れ続けてきた。

米国は、国内では手厚い農業支援を温存しながら、相手国には徹底した規制緩和を要求する。米国は、自由貿易とか、level the playing field(対等な競争)としばしば言うが、米国が求める「自由貿易」とは「米国(発の企業)が自由に利益を得られる仕組み」であり、「関税を撤廃させた国の農業を補助金漬けの米国農産物で駆逐する仕組み」である。

ヘレナ・ノーバーグ=ホッジさん(スウェーデン出身の女性言語学者)は、『いよいよローカルの時代~ヘレナさんの「幸せの経済学」』(ヘレナ・ノーバーグ=ホッジ、辻信一、大月書店、2009年)の中で概略次のように述べている。

「多国籍企業はすべての障害物を取り除いてビジネスを巨大化させていくために、それぞれの国の政府に向かって、ああしろ、こうしろと命令する。選挙の投票によって私たちが物事を決めているかのように見えるけれども、実際にはその選ばれた代表たちが大きなお金と利権によって動かされ、コントロールされている。しかも多国籍企業という大帝国は、新聞やテレビなどのメディアと科学や学問といった知の大元を握って私たちを洗脳している。」

やや極端な言い回しではあるが、これはグローバル化や規制改革の「正体」をよく表している。

米国発のグローバル企業の利益を追求する米国の戦略の凄さは、日本や途上国の若者をどんどん米国に呼び寄せ、「規制撤廃、貿易自由化を徹底すれば、皆が幸せになれる」と説く市場原理主義を徹底的に教え込んで帰国させ、彼らによって放っておいても米国(発の企業)が儲かるように自発的に動く社会を他国に作り出そうとする。

その洗脳教育の結果、日本では、畳みかけるような農産物関税削減・撤廃と国内農業保護の削減が進行し、食生活は「改善」の名目で「改変」させられ、米国の余剰農産物の処分場として、グローバル穀物メジャーなどが利益を得るレールの上に乗せられ、食料自給率を低下させてきた。

米国の利害にしっかり応えるように農産物の関税撤廃を「いけにえ」として米国に差し出し、その代わりに自動車などの輸出で利益を得る。そうすれば経産省は自分たちの天下り先も得られるからだ。さらに財務省は、米国の要請に呼応して信じられないほどに農水予算を減らし、「食料など金を出せば買えるのだ。それが食料安全保障だ」という流れを日本の経済政策の主流にしてしまった。この戦後政策の誤りが、今日の食料危機の根幹にある。

「貧困緩和」を名目にした途上国収奪のメカニズム

食料危機を引き起こす多くの要因は、米国政府などの背後で「今だけ、金だけ、自分だけ」の飽くなき利益追求に邁進してきたグローバル企業などが作り出してきたと言っていい。

「緑の革命」(1960~70年代にかけて途上国でおこなわれた大規模な農業技術革新)は、化学肥料・農薬の大量投入と、それに対応した品種(タネ)のセットで世界の穀物生産を増大させ、人類を飢餓と食料危機から救うかに思われた。

しかし、化学肥料の多投で作物の根と土壌菌との共生が弱まり、微生物が豊かでCO2貯留にも役立っていた土壌の劣化による表土の流出、それに伴う水使用の増加による水の枯渇などを招いた。作物が本来持つ力の弱まりがさらなる農薬の多投にもつながった。

また、単一品種の大規模生産が進み、それを米国などが担い、穀物生産の少数国への集中が進んだ。今や世界の食料輸出の約8割を約20カ国が占め、トウモロコシでは輸出の75%が5カ国(米国、ブラジル、アルゼンチン、ロシア、ウクライナ)に集中している。

米国が牛耳るIMFや世界銀行は、「貧困削減」の名目で途上国への援助や融資を主導するが、その見返りに貿易自由化の徹底を求める。それによって米国などの穀物に依存させ、途上国の農民を家族経営的な穀物生産から追い出し、グローバル企業が運営するコーヒーやバナナなど商品作物の大規模プランテーションで収奪的に働かせるため、農地を追われた農民の伐採による森林破壊も進行した。土壌劣化や森林破壊は、地球温暖化に「貢献」した。

それがもっとも徹底されたのが、サブサハラ(サハラ以南)のアフリカだ。「緑の革命」後、この地域の食料自給率は向上するどころか、劇的に低下した。世界の飢餓・貧困人口はこの地域に圧倒的に集中し、今回も飢餓に陥りやすくなっている。

ハイチでは、IMF(国際通貨基金)の融資条件として、1995年に米国からコメ関税の3%までの引き下げを約束させられ、コメ生産が大幅に減少し、輸入に頼る構造になったところにコメ輸出規制(2008年)が襲い、死者まで出た。フィリピンでも死者が出た。米国の勝手な都合で、世界の人々の命が振り回されたのである。

米国は「安く売ってあげるから非効率な農業はやめたほうがよい」と言って世界の農産物貿易自由化を進める。だが、それによって基礎食料の生産国が減り、米国等の少数国に依存する市場構造になったため、需給にショックが生じると価格が上がりやすくなる。それを見て高値期待から投機マネーが入りやすくなり、不安心理から輸出規制が起きやすくなる。そのように価格高騰が増幅されやすくなったことが、2008年や今回の食料危機を増幅し、高くて買えないどころか、「お金を出しても買えない」リスクを高めている。

「規制撤廃こそが、食料自給率低下、食料危機、貧困増幅の原因だ」と指摘すると、IMFや世銀は「まだ規制撤廃が足りないのだ」と反論する。まさに「ショック・ドクトリン」だ。

さらに、米国には、トウモロコシなどの穀物農家の手取りを確保しつつ世界に安く輸出するための手厚い差額補てん制度がある。それによって穀物の米国への依存を進め、価格高騰が増幅されやすい市場構造を作り出しておきながら、財政負担が苦しくなってきたので、何か他に穀物価格高騰につなげられるキッカケはないかと材料を探していた。

そうしたなか、国際的なテロ事件や原油高騰が相次いだのを受けて、「原油の中東依存を低めてエネルギー自給率を向上させる」、「環境に優しいエネルギーが重要である」との大義名分を掲げ、トウモロコシをはじめとするバイオ燃料の推進政策を開始した。その結果、見事に穀物価格の吊り上げへとつなげた。

トウモロコシ価格の高騰で、日本の畜産も非常に苦しい状況に追い込まれたが、トウモロコシを主食とするメキシコなどでは暴動が起こる非常事態になった。メキシコでは、NAFTA(北米自由貿易協定)によってトウモロコシ関税を撤廃したので、米国からの輸入が増大し、国内生産が激減してしまっていたところに、価格暴騰が起きて買うこともできなくなってしまった。まさに米国戦略による「人災」だ。

貧困緩和を名目にして途上国農村からの収奪を正当化するのは、この歪んだ屁理屈なのである。そもそも貧困緩和ではなく、大企業の利益を最大化することが目的であり、「援助」の対象となった国々の危機は当然の帰結である。

食料・農業危機の解決策が武器とコオロギなのか

人参を収穫する農家(山口県)

米国農産物輸入の増大と食生活誘導により、日本人は米国の食料への「依存症」になった。このように量的な安全保障を握られると、たとえ米国農産物の安全性に懸念があったとしても、それを拒否できないという形で、質的な安全保障さえも握られることになる。

昨今の食料危機の深刻化のなかで、ついに日本政府は24年ぶりに農政の憲法にあたる「食料・農業・農村基本法」の見直しに着手した。その目的は当然にも、世界的な食料需給情勢の悪化を踏まえ、不測の事態にも国民の命を守れるように国内生産への支援を早急に強化し、食料自給率を高める抜本的政策を打ち出すためだと思われた。

しかし、新基本法では食料自給率という言葉は消え、「指標の一つ」と位置づけを後退させた。背景に「食料安全保障を自給率という一つの指標で議論するのは、守るべき国益に対して十分な目配りがますますできなくなる可能性がある」という意見もある。

さらに、「平時」と「有事」の食料安全保障という分け方を強調し、平時はこれまで通り輸入に頼るが、有事になれば大変だから、有事立法を制定し、「有事には花農家も命令に従って一斉にサツマイモ栽培に切り替えて食料を供出しなさい」といった強制的な増産命令法をつくるという。

しかし、不測の事態でも国民の食料が確保できるように、普段から食料自給率を維持することが食料安全保障の基本である。今苦しんでいる生産者を支える政策が見えないままで、いざというときだけ命令に従って増産しろ、という制度にどんな意味があるのか、まったく理解できない。

また、「自給率向上を目標に掲げると非効率な経営まで残ってしまう」というピントのずれた視点もある。そのため2020年「基本計画」では示されていた「半農半X」(半自給的な農業とやりたい仕事を両立させる生き方)を含む「多様な農業経営体」の重視が今回の基本法の答申では消え、「経営所得安定対策」の対象になるのは「効率的かつ安定的な農業経営」のみとするニュアンスへと逆戻りしている。

コロナ禍は、この方向性=「地域での暮らしを非効率として放棄し、東京や拠点都市に人口を集中させる」のが効率的な社会のあり方として推進することが間違っていたことを改めて認識させたはずだった。コロナ禍が一段落したかに見える今、2020年基本計画でも一度反省され、コロナ禍でも反省したはずの教訓を投げ捨て、再び「目先の効率性があるものだけが残れば農村コミュニティは崩壊してもよい」と判断するかのような議論が復活している。今必要なことは、それとは逆に「多様な農業者」で地域農業を盛り上げていくことである。

一方、国政では、増税してでも防衛費を5年で43兆円に増やし、経済制裁の強化とともに、敵基地攻撃能力を強化して敵国に攻めていくかのような議論が勇ましくおこなわれている。欧米諸国と違って食料自給率が極端に低い日本が「経済制裁強化だ」と叫んだ途端に、みずからを兵糧攻めにさらすことになり、戦う前に飢え死にさせられてしまうことは目に見えている。戦ってはならないが、戦うことすらできないのである。

さらには SDGsを「悪用」して、水田のメタンや牛のゲップが地球温暖化の「主犯」とされ、食料生産現場の苦境は放置したまま、昆虫食(コオロギ)や培養肉、人工卵の機運までもが醸成されつつある。まともな食料生産振興の支援予算は長年減らされ、コメを減産し、乳牛を処分し、牛乳を廃棄しながら、トマホークの大量購入と昆虫食を推進することが何の「安全保障」だろうか? 不測の事態に、ミサイルとコオロギをかじって生き延びることができるのか。私たちは、真剣に考えなくてはならない。

グローバル企業の次なる企てと「フードテック」

グローバル種子農薬企業やIT大手企業が目論むもう一つの農業モデルは、今いる農家を追い出して、ドローンとセンサーを張り巡らせた自動制御による「儲かる農業」である。新たなビジネスモデルをつくって投資家に売るのだという見方もある。

実際、ビル・ゲイツ氏は米国の農場を買い占め、米国一の農場主になっている。2022年の世界食料サミットを、このような農業を広めていくためのキックオフの場にしようとしたという事実もあり、絵空事ではない。

そのために日本が国策として推進しようとしている「フードテック」というものの中身を見ると愕然とする。その論理は、温室効果ガスの排出を減らす必要があるカーボンニュートラル(脱炭素)の目標達成に向けて、今の農業・食料産業が最大の排出源(全体の31%)なので、遺伝子操作技術なども駆使した代替的食料生産が必要というもので、それは人工肉、培養肉、昆虫食、陸上養殖、植物工場、無人農場(AIが搭載された機械で無人でできる農場経営)などと例示されている。

温室効果ガス排出の量から各たんぱく質を評価すると、最も多い牛に比べて豚は3分の1、鶏は約5分の1、昆虫食では鶏よりもさらに少量だとの解説もある。

今の農業・畜産の経営方式が温室効果ガスを排出しやすいというのであれば、まず、環境に優しく、自然の摂理に従った生産方法を取り入れていくことを目標とするというならわかるが、それをすっ飛ばして、さらに問題を悪化させるようなコオロギや無人農場に話をつなげている誤謬に気づく必要がある。

日本ではフードテック投資が世界に大幅な遅れをとっているので、国を挙げた取り組みの必要性が力説されている。「今だけ、金だけ、自分だけ」の企業の次のビジネスの視点だけで、地域コミュニティも伝統文化も崩壊し、食の安全性も食料安全保障もないがしろになる。陰謀論だと言う人がいるが、フードテックの解説には、その通りに書いてある。陰謀論でなく、陰謀そのものなのだ。

こんなことを続けて、IT大手企業らが構想しているような無人の巨大な「デジタル農業」がポツリと残ったとしても、日本も世界も、多くの農漁村地域が原野に戻り、地域社会と文化も消え、食料自給率はさらに低下し、不測の事態には、超過密化した東京などの拠点都市で、餓死者が出て、疫病が蔓延するような歪(いびつ)な国になることは必定である。

命や環境を顧みないグローバル企業の目先の自己利益追求が、世界の食料・農業危機につながったが、その解決策として提示されているフードテックが、環境への配慮を隠れ蓑に、さらに命や環境を蝕んで、次の企業利益追求に邁進していないか。これで日本と世界の農と食と市民の命は守れるのか。早急な検証が必要である。

地域から始める農業再興と広がる成功事例

野菜の産直朝市(下関市)

以上にみてきたように、食料・農業危機の背景には、米国発のグローバル企業などの「今だけ、金だけ、自分だけ」の自己利益追求がある。人間は自然を操作し、変えようとしてきた。その「しっぺ返し」が来ているときに、さらに不自然な技術の追求が解決策になるだろうか。それとは逆に、水と土と空気、環境が健全であれば、植物や動物の能力が最大限に発揮され、すべてが健康に持続できるはずである。

化学肥料が発揮してきた効果を否定するわけではないが、化学肥料の多投などで短期的に儲けを増やそうとすれば、土壌微生物との共生が破壊され、人間にとっての栄養も足りなくなる。土壌に暮らす微生物が、食べ物とともに腸内に移住したものが一部の腸内細菌の起源だとの見方もある。土壌微生物のおかげで、人間の健康も保たれる。植物工場に根本的な無理があるのも、土との関係が絶たれるから、人間に必要なミネラルなどの微量栄養素が野菜に含まれなくなることが大きい。

新技術開発を否定するわけではないが、自然の摂理を大切にし、生態系の力を最大限に発揮できるように、基本に帰ることが、今こそ求められているのではないだろうか。本当に持続できるのは、人にも生き物にも環境にも優しい、無理しない農業、自然の摂理に最大限に従い、生態系の力を最大限に活用する農業(アグロエコロジー)ではないだろうか。経営効率が低いかのようにいわれるのは間違いである。最大の能力は、酷使でなく、優しさが引き出す。人、生きもの、環境・生態系に優しい農業は、長期的・社会的・総合的に経営効率が最も高いのである。

今こそ、地域からの取り組みが重要になっている。「今だけ、金だけ、自分だけ」(三だけ主義)の日米のオトモダチ企業がこの国の政治を取り込み、農家や国民を収奪しようとするのを放置すれば、物流が止まった途端に国民の食料はなくなる。農業が崩壊すれば、関連産業も農協・生協も、地域の行政、社会、経済も存続することはできない。今こそ協同組合、市民組織など共同体的な力が、自治体の政治・行政と連携して地域で奮起し、地域のうねりを国政が受け止めて国全体のうねりにする必要がある。

そのうえでは、地域の種を守り、生産から消費まで「運命共同体」として地域循環的に農と食を支える「ローカル自給圏」のようなネットワーク、システムづくりが有効である。一つの核は、学校給食での地場産農産物の公共調達である。すでに全国で取り組みが始まっている。先日、筆者が話をさせていただいたセミナーでは、市長さんが有機米給食のため「(地域で生産される有機米を)1俵4万8000円で買い取ります」と宣言し、会場から歓声が上がった。こうした取り組みが広がれば、流れは加速され、地域に好循環が生まれる。

農家と住民が一体となり、耕作放棄地を皆で分担して耕す仕組みも重要である。母親グループが中心となって親子連れを募集して、楽しく種蒔き、草取りして耕作放棄地で有機・自然栽培で小麦づくりをし、学校給食を輸入小麦から地元産小麦に置き換えていった実践事例もある。「生産者」と「消費者」の区別のない「一体化」で共に作り、共に食べる仕組みづくりが各地で拡大している。

直売所やマルシェも全国的に増加し、地元農家が作る安全・安心な自慢の農産物が適正な価格で評価される役割を果たしている。大手流通規格の制約を受けないので、見栄えをよくするために使っていた無駄な農薬を減らした農産物生産にもつながる。直売所間の転送システムを充実することによって直売所販売による農家収入の飛躍的増加に成功した事例もある。

今、農家は、コストに見合う価格が形成できずに、経営を継続し、次世代に引き継ぐことが難しい状態が続いている。買い叩きビジネスをやめることは不可欠だ。流通・小売り業界は、買い叩いて一時的にもうかっても、農家が激減したらビジネスができなくなることを認識すべきである。自分で価格設定できる販売ルート確立のためにも直売所販売の拡大にも期待したい。

現下の農業危機に早急に対処すると同時に、世界的な土壌の劣化、水や資源の枯渇、環境の破壊に加え、輸入途絶リスクの高まりと、消費者の減化学肥料・減化学農薬を求める世界的潮流からも有機・自然栽培の方向性を視野に入れた国内資源循環的な農業の展開に向けた取り組みを急ぐことが求められている。

耕地の99・4%を占める慣行農家と、0・6%の有機・自然栽培農家は、対立構造ではない。安全でおいしい食料生産への想いはみな同じである。生産資材の暴騰下でも踏ん張ってくれている農家全体を支援し、かつ国内資源を最大限に活用し、自然の摂理に従った循環農業の方向性を取り入れた安全保障政策の再構築が今こそ求められている。

--------------------------------------

すずき・のぶひろ 1958年三重県生まれ。東京大学農学部卒業。農学博士。農林水産省、九州大学教授を経て、2006年より東京大学大学院農学生命科学研究科教授。専門は農業経済学。日韓、日チリ、日モンゴル、日中韓、日コロンビアFTA産官学共同研究会委員などを歴任。『岩盤規制の大義』(農文協)、『亡国の漁業権開放 資源・地域・国境の崩壊』(筑波書房ブックレット・暮らしのなかの食と農)、『農業消滅』(平凡社新書)、『世界で最初に飢えるのは日本』(講談社+α新書)など著書多数。