不可欠な市民目線の論議

人口減少と少子高齢化を錦の御旗に、全国で病床削減計画が進行している。安倍政府は高度急性期病床を19万床から13万床に、急性期病床を58万床から約40万床に、回復期病床を11万床から37万5000床に、慢性期病床を約35万床から約24万~28万5000床にすることをうち出している。2025年に向けて各都道府県に地域医療構想策定が義務づけられ、山口県も2015年度から策定を開始し、各地域の医療関係者と市町が構想を議論してきた。下関市では2次救急医療を担う4総合病院の統合・再編が大きな柱となっている。しかし患者であり、もっとも影響の大きい市民は知らないままだ。国の医療費削減策のもとで、経営面でも医師確保の面でも医療機関をとりまく環境は厳しさを増しており、その解決は切実なものとなっている。そのうえで市民にとってどのような医療を構築するのか、市民目線に立った議論が求められている。

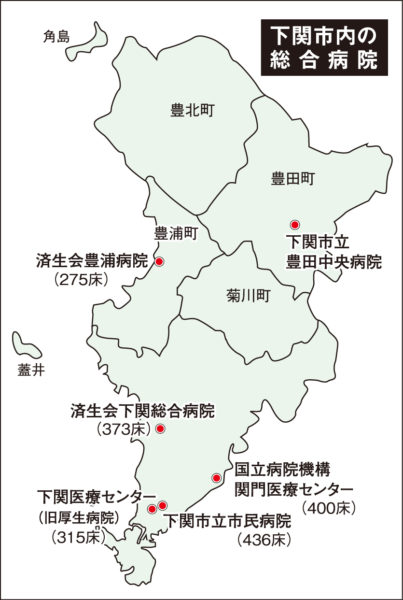

山口県が昨年11月に作成した「第7次山口県保健医療計画(素案)」では、高度急性期1141床、急性期2678床、慢性期4189床を削減、回復期を1939床増やし、県全体で6449床削減するとしている。国は、急性期・慢性期のベッド数を削減し、リハビリなど回復期に力を入れて自宅に帰す方向を明確にしており、各都道府県もそれに沿った計画をうち出している。県全体の計画にもとづいて、下関では1月末の医療対策協議会で、高度急性期医療を担う4病院(市立市民病院、済生会下関総合病院、関門医療センター、下関医療センター)のほか急性期、回復期、慢性期を担う医療機関の計5009床(2016年6月)を2025年に3482床へと、1527床削減する計画を明らかにした。うちわけは、高度急性期126床、急性期617床、慢性期820床、休棟179床を削減し、回復期を215床増やすというものだ。

この間、下関医療圏をめぐる議論が、「下関地域医療構想調整会議」「下関市医療対策協議会」などの形で、医療関係者らをまじえておこなわれてきた。一つの柱が2次救急医療を担っている4総合病院の統合・再編だ。全国平均より約10年先行して進む少子高齢化と人口減少=患者の減少という事態に直面するなかで、4総合病院(いずれも300~400床の中規模急性期病院)が現状維持で生き残ることはできないこと、医師・看護師不足にあえぐ各医療機関の状況から、総論では「4病院の再編やむなし」で一致しているとされる。500~600床規模の2~3の基幹病院体制にすることが議論されており、残り1年余りで決定して青写真を描き、2023年までに基幹病院としての体制を確立する構想だ。

救急体制は薄氷踏む状況

下関の人口は2025年に24万人台まで減り、2040年には約19万7000人へと減少すると見られており、外来患者数は今後減少が顕著になっていく。一方、75歳人口は2010年の約4万1000人から2025年に約5万4000人へと増加したのち、2040年には約4万7000人に減少すると見込んでいる。3人に1人が高齢者という全国有数の超高齢地域だ。

消防局の報告によると、救急出動件数は年年増加しており、平成28年度中の救急出動件数は1万5348件で過去最多となっている。うち65歳以上の高齢者が約7割を占めている。これらの救急搬送のうち99%は市内の医療機関、おもに2次救急医療を担う4病院の医師たちの尽力により、受け入れがおこなわれている。

しかし、医師不足が深刻で、現場の医師たちが疲弊状況にあるといわれる。全国的には医師の総数は増加しており、2040年には医師が約3万4000人過剰になるとする推計もある。だが、地方では医師不足の地域も多く、なかでも山口県は34歳以下の若手医師が2004年から2014年の10年間で23・4%減少(全国は3・5%増)しており、全国5番目に減少率が多い地域となっている。また勤務医の平均年齢は全国が44・2歳なのに対して47・3歳と、高齢化が進行しており、「若い研修医が定着しない」「このままいけば早晩、救急体制がとれなくなる」「どこかの病院の医師が抜ければ行き詰まるぎりぎりの体制」などと、下関市内の医療関係者のなかでは危機感を持って語られている。研修医の受け入れ体制が整っており、比較的多いのが関門医療センターだが、医師1人体制という科も多く、目の前の仕事をこなすのに精一杯で、研修医に十分指導する余裕がない現状が語られている。

最近でも昨年12月に下関医療センター(旧厚生病院)の整形外科の常勤医が引き揚げ、患者は他の3病院にふりわけられたことが市民のなかでも話題となった。市内の開業医らも「本来、救急は脳外科や整形外科、循環器の医師が充実していれば安心だが、今は眼科の医師など専門外の医師が当直に入ったりしており、負担感が増している」「救急体制も薄氷を踏むような状況だ」と指摘している。

若手医師の確保はどの病院でも切実な問題となっている。4病院の常勤医師の66%は山口大学から派遣されているが、山口大学医学部の卒業生のうち約6割は県外へ流出しており、39人を派遣している九州大学も関係する医療機関が多いことから、医師の派遣が維持される確証はない。こうした状況が、新専門医制度ともあいまって、「若手医師が魅力を感じる一定規模の病床を持った病院を」と、医療関係者らを駆り立てている背景にあるようだ。

ただ、1月29日に開催された第3回医療対策協議会で、市民病院が「他病院との統合により、2030年までに600床規模の高度急性期機能を持つ基幹病院を実現する」とぶち上げ、それを厚労省からの出向である市保健部長が持ち上げていた光景は、見ていた関係者らに唐突感を与えている。補助金が出るとはいえ、200億~300億円はかかるであろう新病院建設に、下関市が本当に財政出動する準備があるのか、他の医療機関との調整はどうなるのかなど、他の3病院から意見があいつぐこととなった。

周囲で議論を見守っている医療関係者のなかでも、「今の議論が医療機関側からの議論ばかりで、市民目線からの議論がなされていない」との指摘が上がっている。総合病院を中心とする医療機関の現状からいえば、統合・再編せざるを得ない状況に追い込まれている。だが現在でも、例えば彦島の住民が安岡の済生会に救急搬送されて入院し、家族が交通費をかけて必死で通っていたり、身近にあった病院がなくなれば、交通手段を持たない高齢者はとくに病院に通うことは困難になる。タクシー代、バス代も遠方になればなるほど高額だ。ある医療関係者は、「市民の側から見ると、病院統合は絶対にいいことではない。それを踏まえて、身近なところで医療にかかれる体制をどうつくるのか、市民が安心して下関で暮らしていけるようにする側からの議論が必要だ」と話していた。

医師不足をつくりだした国の政策

そもそも、地方の医師不足は国の政策が生み出したものだ。「将来的に医師が過剰になる」というものの、人口1000人当りの医師数(2015年)を見ると日本は2・3人で、OECD加盟30カ国のなかで下から4番目。トップのオーストリア(5・0人)と比べると半分以下だ。日本の医師総数は約31万人だが、OECD諸国の平均医師数から算出すると約11万人不足していると指摘する医師もいる。

この医師数の少なさは、1980年代初頭からの低医療政策とそのための医師養成の抑制政策に端を発している。土光臨調で、日本経済の足を引っ張る3Kとして「コメ、国鉄、健康保険」をあげ、医師養成の抑制を閣議決定(1982年)。90年代以降、大学医学部の入学定員総数を削減し、さらに小泉改革では医療費を含む社会保障費の自然増分を毎年2200億円、5年間で1兆1000億円削減し、診療報酬もマイナス改定続きとなった。

その矛盾が表面化したのが、新臨床研修医制度がスタートした2004年以降で、研修医が都市部の病院に集中して出身大学の医局に残る者が少なくなり、医局は地域の関連病院に派遣していた医師を引き揚げたため、地域の病院は一気に医師不足となり、閉鎖する病院や診療科があいついだ。現状の医師不足はその延長線上にある。

行き場ない高齢者直撃

もう一つの柱が慢性期病床の削減だ。慢性期には医療療養病床と介護療養病床があるが、現在市内に2115床ある慢性期病床を2025年までに1295床へと820床削減することを盛り込んでいる。うち介護療養病床は今年度末での廃止が決まっており、関係する医療機関では国が示している介護医療院や介護保健施設への転換を迫られ、今後の病院経営や患者・家族への影響を検討し、説明するなど対応に追われている。医療療養病床を介護保健施設に転換することを検討している病院もあり、患者のうち3割以上が3万円前後の負担増になるケースも出ている。

医療費・介護費用削減のために療養病床廃止を進めていることに、医療・介護現場の怒りは根強い。政府が廃止対象としている介護療養病床や医療療養病床のうち軽度者向けのベッドには、特養や高額な有料老人ホームに入れない、行き場のない高齢者が入っているケースが多い。国は2006年にも「社会的入院」が医療費を押し上げているといって、「介護療養病床」を全廃し老人保健施設へ転換することをうち出したが、療養病床を抱える現場で転換が進まず、2017年度末へと引き延ばされてきた。

地域医療構想に慢性期病床の削減を盛り込むことが義務づけられたが、厚労省が提示した計算式は、「入院受療率を全国最小値まで低下させる場合(パターンA)」「全国最大値を全国中央値まで低下させる一定の割合で低下させる場合(パターンB)」「パターンBの目標年次を五年延長し、2030年とする場合における2025年次点の推計(パターンC)」という三パターンというもので、画一的に全国の中央値を基準とする地域の実情にお構いなしの計算式だった。全国的に見ても山口県は慢性期の病床数が多く、政府の査問委員会は山口、高知、佐賀、鹿児島の4県について、2025年に現在の半数未満という数字をうち出した。

こうした動きに「入院患者が多いのは、地域それぞれの特徴がある。高齢化が進んでいる下関では、療養病床に入院している高齢者で、そこを追い出されたら行き場のない人もたくさんいる。これまでも政府の方針で介護施設は振り回されてきたが、あまりにも地域の実情にお構いなしだ」という批判は根強い。当初、山口県はパターンCを採用し、各自治体に目標設定を求めたが、下関市は協議会委員の総意をもって空白で提出した経緯がある。受け皿整備も十分でないなかで矛盾が表面化するのは必至だと指摘されている。

全国的に動いている地域医療の再編だが、「少子高齢化は理由で、国の眼目は医療費削減だ。それを見据えたうえで、下関でいかに地域医療を築いていくのか、市民の立場を踏まえた真剣な議論が必要だ」との声が強まっている。