本紙で紹介した原一男監督のドキュメンタリー映画『水俣曼荼羅』は、現在全国で上映中だが、熊本県をはじめ九州各地で大きな反響を巻き起こしている。その原一男氏から、「この映画に描きたくて描けなかった部分について知ってほしい。そこにこそ今日的な課題があると思う」と連絡があった。そこで本紙は原一男氏にインタビューすることにした。インタビューには、原氏とともに各地の映画上映会場をまわっている風狂映画舎代表・プロデューサーの島野千尋氏も同席した。

◇ ◇

――映画『水俣曼荼羅』はどのような反響が出ていますか?

原 この映画の撮影には15年かかった。上映については、東京、大阪、名古屋、京都、横浜といった大都市は一通り終わって、次は九州、ということで始めたところ、当初の予定より映画館の数がかなり増えたので、何度もうかがっている。

島野 熊本市のDenkikanでは満席続きで、アンコール上映となった。そこを含め、熊本、福岡、大分、宮崎、鹿児島各県の九カ所のミニシアターなどで上映をおこない、九州では合計1000人以上にみてもらっている。福岡県の西南学院大学でも上映した。京都で上映したとき、福島からの移住者の人たちも多かったので、みなさん「私たちの話と一緒です」といわれる。どこでも庶民を切り捨て、責任をとろうとしない政府の対応について感想が出ていた。

原一男監督

原 この映画は6時間12分の長尺だが、実感として長い映画をつくったからこそ、まだまだいいたかったことや、取材しきれていないこと、取材したくてもできなかったことが、今となっては気になっている。

水俣というのはタブーもあるし、日本がもともと持っている歴史的な問題点、矛盾、闇、膿(うみ)というものがいっぱいあるところだ。水俣病の問題とは、とどのつまりチッソが有機水銀を流したということで、それで大騒ぎになっているのだが、その問題とからんでこうした問題が縦横無尽に入り組んでいるという感じを持つ。水俣で今起きている問題を整理していくと、まさにこの国の問題点を浮き彫りにしていく作業になってしまう。それを水俣の地で可能な限り追及しようとすると、田舎の町で地域共同体の持つ閉鎖性が残っているところなので、否応なく壁にぶつかって、これ以上取材は無理かな、ということが何度もあった。

つくり終えた今、そっちの方が気になっていて、上映をしながらなにが残っているのか、その取材は本当に無理だったのか、この映画でいいきったといえるのか、と自問自答しながら九州各地を回っている。私は見た人が元気になる映画をつくりたいとずっと思っていて、そのように仕上がっているとは思うものの、描けなかったものを今自分のなかで整理しているところだ。

天草の人々の話 「水俣病と知らなかった」

原 今、一番大きな問題として考えているのは、差別の問題だ。水俣に通い出した当初はわからなかったのだが、水俣市民が水俣病の患者さんたちに対してどこか冷たい。そして「水俣病というネーミングは嫌だ」という。というのも自分の息子や娘が都会に出て、出身地を問われて「水俣」と答えると、「あぁ、あの奇病があったところか」と気味悪がられるということをたくさん聞く。水俣市民は都会に出て出身地をいえないという差別を受けている。そして、その水俣市民が患者に対して冷たい。

映画の第三部に、水俣病患者の佐藤氏が「水俣で水俣病の話をしたら嫌われる。いまだにタブーになっている。私たちが悪いんじゃないのに」と話す切ないインタビューがあったが、それがどういうことかが描ききれなかった。

今の時点でわかっていることは、水俣病の重症患者は「劇症型」というが、海のそばに掘っ立て小屋を建てて、目の前の水俣湾の魚を大量に食べ、それゆえに劇症型になった患者が数多くいた。彼らは天草から来た人たちだった。天草は貧しい地域で、経済的に追い込まれた人たちが食い詰めてそこに移り住み、水俣病になった。「だからその人たちは水俣市民にとってはよそ者なんだ」と聞いたことがある。

これはそれ以上追及しきれなかったのだが、実は今月7日、天草でこの映画を上映した。そして天草の水俣病の患者さんや住民の人たちに話を聞いた。すると、水俣病の運動が真っ盛りな頃、水俣市のなかではあれだけ大騒ぎになって、全国的にも水俣病の運動が四大公害病の市民運動のリーダーのような役割を果たしていた頃でさえ、対岸の天草の人たちはそういうことをあまり知らなかったそうだ。それほど不知火海一つ隔てた対岸に、情報が行き届いていない。

天草でも水俣病で苦しんでいる人はたくさんいたはずだが、自分が苦しんでいるしびれや震えが水俣病だと思っていなかった人がほとんどだった。それを聞いて本当に驚いた。その方たちは私たちと話しているときも震えがとまらなかった。

天草の人たちが、自分たちは水俣病なんだと認識し始めて、一次訴訟を始めたのが2004年頃で、その頃から天草で水俣病の掘り起こしが始まった。それもすぐ俺も俺も、となったのではない。天草は水俣以上に閉鎖的なところで、水俣病と名乗ることによって近所からいろいろいわれるし、親からも「水俣病と名乗ると結婚できない」といわれるそうだ。それで、名乗ることができず黙ってしまう。「俺は関係ないよ」といっていたという話をたくさん聞いた。

島野 天草は漁師町で、水俣病が確認されたときにも「漁協が魚が売れなくなるので、知らん顔をしとけといって、魚を食べるのを止めなかった」という。あいつは水俣病じゃないかといわれるのがつらいのでみんな隠していた。私だけがなんでこんな病気なんだろうと思っていたが、対岸の話だからと水俣病の問題を共有できなかった。

天草は水俣と違って、天草の五つの島が橋でつながったのが最近で、それまではみんなバラバラで情報が行き届かなかった。また天草は18歳になるとみんな本州の方に出てしまうので、掘り起こしも大変だし、縁談や就職などで「余計なことはいわないでくれ」というのもあったようだ。

天草ではこれから第二次訴訟をやろうという人たちに会っていろいろ話を聞いた。若いときの水俣病だったら本人たちもたたかうエネルギーがあるが、今気づいたという人たちばかりで、みんな70歳前後の高齢の人たちなので、運動をさあ今からといっても身体が自由にならない。なんともいえない気持ちになった。こんなにもっと重い、描けなかったものがあったのか、と。さあどうする、という思いが非常にしている。

原 20代の頃、沖縄の友だちがいて、本土が沖縄を差別し、沖縄の本島は離島を差別するという差別構造ができていると話していたが、そういう差別構造は日本各地にある。ただそれは単純じゃなくて、天草では成功した人もおり、現地に住んでいる人の誇りもあるし、一概に貧しい地域として図式化して見る見方は戒めないといけないと思っている。

水俣病の問題とは、いってみれば日本の権力構造、長い政治のなかの歪みがこんなところにもあらわれているという感じを強く持つんだが、その辺をもっと丁寧に掘り下げないといけないと思っている。

二人の体験者に聞く 赤ん坊を抱けず離縁に

原 もう一つは、性の問題、出産や結婚生活にかかわる問題だ。水俣病だということを隠して結婚した女性に子どもが2人産まれた。ところがその女性が、水俣病を隠していたという理由で離縁させられた。それでその人になんとしてでも会って話を聞こうと探していたが、残念ながらその人を探し当てるのに2~3年かかり、訪ねたときにはすでに亡くなっていた。こういう例は水俣市内では非常に珍しく、そもそも水俣病であるということで結婚しないという人が圧倒的に多いそうだ。

島野 天草で集まってくれた人のなかで、2人の女性が体験を語ってくれた。2人とも天草なので、水俣病という認識がなかったが、震えなどの症状が出ていた。1人の女性は震えのために包丁が持てず、お茶碗はしょっちゅう割るし、赤ん坊をお風呂に入れることさえできない。それで姑からのいじめがひどかったので、夫に「お母さんとは別の所で暮らしたい」と相談したら、「嫁は替えられても母親は替えられない」といわれて離縁せざるを得なかったという。その女性は水商売の経験があったので、手の震えを「アル中」と思われていたそうだが、「私は一滴も飲めない」といっていた。

もう1人の女性は、平衡感覚がなくなり、田んぼのあぜ道を真っ直ぐ歩くことができない。お茶碗も何枚割ったかわからない。2人とも水俣病とわからないからよけい孤立して、「奇病の嫁をもらった」といわれたというお話だった。

原 そもそも水俣病は、有機水銀を身体の中にとり込むと脳に行き、それが脳の中の一番デリケートな神経にダメージを与える。一度ダメージを与えたら、その神経は二度と再生することはない。その繊細な神経が視覚、聴覚、味覚、嗅覚、触覚の五感を司っている、というものだ。それが夫婦の性交渉にまで影響を与えている。

味覚の問題でいうと、それが破壊されている人は、毎日食べる味噌汁の味が物足りず、どんどん味を濃くしないと食べた気がしない。そこへよそからお客さんが来て味噌汁を出すと、「なんだこれは!」と驚かれる。

島野 天草で聞いた話で、水俣病と思われる人が入った後のお風呂のお湯が、熱湯だったりぬるかったりして入れたものじゃない。そういわれてはじめて自分の皮膚感覚が異常なんだと知ったという。

水俣病の患者さんは感覚がない状態で生まれてきているわけだ。健常者の感覚から、彼らはそれを失っている、人間の尊厳を奪われているといわれても、もともと生まれながらにしてそうであり、それで生きてきている。それが不幸を生んでいる。天草の人たちは、「まわりがみんなそうだから、病気だと思わなかった」「歳とったら震えるもんだと思っていた」といっていた。

「自分たちだけは特別だったんだ」ということを、天草の人たちは水俣の人たちよりも大部遅くにわかったそうだ。離縁の話もあったが、「もっと早く自分たちの身体の異常の原因がチッソの有機水銀だとわかっていたら…」といっていた。

――患者さんたちが求める「不知火海沿岸一帯の47万人の健康調査」を国はいまだにやろうとしていない。しかし、映画の中では対岸の御所浦でも水俣病患者がいる。

原 国、県は救済区域といって線を引いて、その区域外の人は水俣病患者と認めない。

島野 映画を見た天草の水俣病患者のおばあちゃんは「私は今だったら国やチッソに怒鳴り込みに行きたい」といっていた。国は死ぬのを待っていると感じる。

原 映画の中に、死後に自分の脳を提供して、その脳を熊本大学医学部の浴野先生が引きとりに行く場面が出てくる。脳を提供した人の奥さんにインタビューしたときに、「いつもニコニコしているお父さんが、突然激しく怒り出し、しばらくたつと嵐が去ったようにころっと変わってニコニコしている。本人はわかっていないようだ」と話していたが、それも水俣病の一つの症状だろうと理解している。

医学的にその原因を追求するためには、もっとたくさんデータを集めないと研究のしようがないと思う。まだまだ分かってない問題がたくさんあるのではないか。

島野 水俣の人たちも、天草の掘り起こしをやらないといけない、天草の人たちともっと連帯したいといっている。天草は移住者の若い人たちもたくさんいる。

医学界の問題 真実訴える医師が孤立

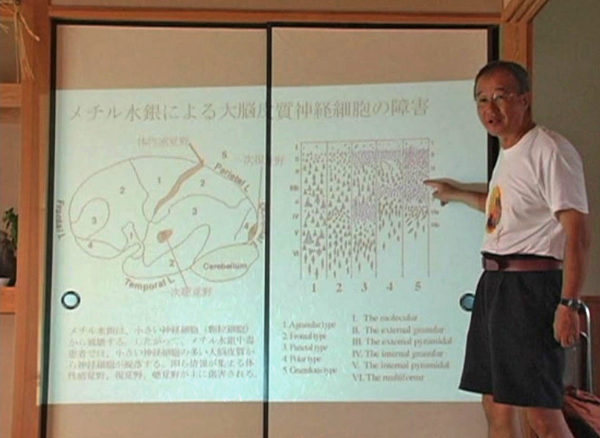

原 次に重要な問題として、医学の問題がある。映画に出てくる浴野成生先生は熊本大学医学部の教授だ。熊大医学部は歴史的に水俣病の研究に尽くしてきたところであるし、浴野先生もたいへん意欲的に水俣病の研究をやっている。にもかかわらずそういう学問を、教授である浴野先生が医学部で学生に教えていて、その学生のなかから水俣病の研究をしてみたいという人がなぜあらわれないのか、ということが私の大きな疑問だった。

それについて考えてみると、映画のなかでも触れているが、浴野先生は従来国が患者の認定基準としてきた「末梢神経説」を否定し、「脳の中枢神経説」を証明した。ところが国家の側、権力の側がこの「中枢神経説」を基本的な考え方として受け入れていない。認めていない。今でも裁判は続いているが、裁判で「中枢神経説」が問題にならず、あいかわらず「末梢神経説」を前提に議論が進むそうだ。

2004年に患者側勝訴の最高裁判決が出た関西訴訟だけは、浴野先生を前面に押し立てて弁護団が弁論を展開して全面勝訴になった。ところがその後の裁判になると少しずつ後退している。溝口秋生氏の裁判では、同じ熊大医学部の二宮先生が裁判の趣意書を書き、「中枢神経説」がベースにかなり盛り込まれているが、弁護団が「中枢神経説」を全面的に採用していなかったので少し後退した内容になった。そして今やっている裁判では、弁護団の主張はもっと後退している。

「脳の中枢神経説」を住民に説明する熊本大学医学部の浴野教授(映画の一場面)

――映画の中で浴野先生が「中枢神経説は弁護士の先生も左翼の連中もわかっていない。だけど僕は国からも大学からも干されている」とのべる場面があった。

原 字幕で「孤立無援」と入っていたと思うが、本当にそうなんだ。浴野先生の主張を熊本で、あるいは九州で、テレビ局や新聞社がもう少しとりあげてよさそうなものだが、あまりとりあげない。これは国そのものが「中枢神経説」を受け入れていないことが一番大きな理由だと思う。

浴野先生は定年退職となり、これから研究室にあったたくさんの標本や資料がどうなるのかが心配だ。日本の医学界そのものの問題があると思う。浴野先生は今、世界で一流といわれる医学雑誌に論文を掲載してもらおうと頑張っている。

若者たちへ 映像を受けとめ行動を

――これを報道するメディアの側の問題もある。

島野 メディアの問題でいうと、上映運動のなかで「今頃水俣やっているの?」「終わったんじゃないの」といわれることが多かった。水俣の人たちがいっていたが、メディアは「踊り狂うネコ」「よだれを垂らしたネコ」の画像ばかり流して、水俣病とはそういうもんだと刷り込んでいる、と。教科書では「四大公害病」だけで終わってしまって、どうしてこういう問題が生まれたかを教えない。経済発展のなかで犠牲になった人は「仕方ない」で片付けてしまう。

原 2013年に溝口氏の裁判が最高裁で勝訴したが、その後熊本県の蒲島知事がやったことは、県として患者の救済に乗り出すのではなく、逆に水俣病認定申請の棄却に次ぐ棄却だった。映画のなかで、認定基準見直しを求める患者たちに対して蒲島知事が「私は法定受託事務執行者であり、国が示す基準でしか動けない」と答えるところで、「法定受託事務執行者」という言葉をテロップで出した。患者たちの怒りをあらわしたわけだが、それに東京や熊本のメディア関係者から「それは常識であり、わざわざテロップを入れるのに驚いた」といわれたので、逆に驚いた。それを疑問に思わないというのは一体何なんだろう、と。

――現地の運動団体と住民との関係は?

原 水俣病患者の運動の歴史のなかで、最初は大きな一つのかたまりだったが、その後、あくまでも訴訟でたたかうという人たちと、長引いたからもらう物をもらおうという和解派との二つに分かれた。分かれるだけでなく、憎悪が生まれた。その影響がいまだに残っている。

関西訴訟は大阪に移住した人たちが裁判を起こしたもので、これを支援するグループが大阪にいる。国と正面からたたかおうという方向だ。天草では共産党の人たちが活動しているが、ノーモア・ミナマタの人たちの和解案受け入れの主張にはどうしても納得できなくて、映画では批判的に描いている。

もう一つは、水俣病の運動が盛んな頃に外部から水俣に移り住み、住みついて、いまでは患者さんとともに運動を引っ張っている人たちがいる。その人たちが患者さんを支えている。ただ、最初の理念から離れ、地元で嫌われている人もいる。

――映画を見て、若い人たちが「自分になにができるか」「水俣に行ってみたい」と感想を寄せているそうだが…。

原 ドキュメンタリーというのは問題提起をする役割があるが、それ以上に私は今の日本に民主主義の危機を感じている。だから、映画をみてもらい、メッセージを受けとってもらって、その人なりのアクションを起こしてもらいたいというのが私の願いだ。大学の授業でもとりあげてもらいたい。長野県の上映会には親が中学生を連れてきて、その中学生が6時間退屈せずにみていたと聞き、日本の未来に明るさを感じた。九州での上映会にも、最低あと3回は関門海峡をわたって赴く予定だ。