新型コロナ感染症は第一波をこえる新規陽性者が続き、医療機関のひっ迫が深刻さを増している。4月から、急性期一般病院に対応を拡大しようにも、医療用マスク、手袋、ガウン、フェイスシールド、消毒液の深刻な不足、人工呼吸器、人工肺(エクモ)、集中治療室(ICU)の大幅な不足、なによりも医師、看護師など医療スタッフの決定的不足が噴出し、時間とともに医療機関の疲弊は深刻化している。およそ九カ月にもわたって常に緊張状態に置かれてきた医師や看護師が持ちこたえられなくなる状況も起こり始め、「医療崩壊」が現実のものとなっている。日本は「先進国」であり、「いつでもだれでも医療を受けることができる国」だと思っていたら、じつは薄氷を踏むような医療体制のもとで、医療スタッフの過酷な労働による支えがあって、かろうじて成り立っていたのだ。30年にわたる医療費削減策がパンデミックに対応できない医療機関のギリギリの状況を生み出している。

「医療費が財政を圧迫する」という「医療費亡国論」が登場したのは1980年代のことだ。土光臨調で日本経済の足を引っ張る3Kとして「コメ、国鉄、健康保険」をあげ、医師養成の抑制を閣議決定(1982年)。翌年から大学医学部の入学定員総数の削減を開始するとともに、中曽根政府の行政改革の一環としての医療法改定(1985年)で病床削減が始まった。

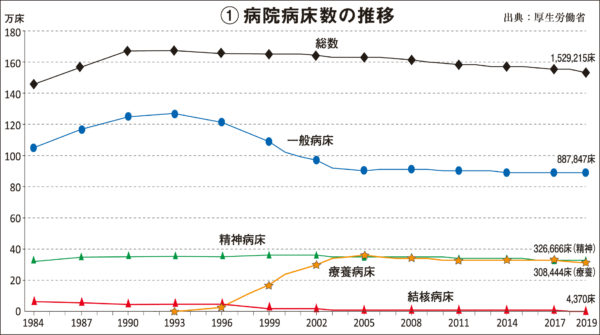

それまで戦後一貫して病床数は増加し続けてきた。1955年の一般病床数は全国で31万床あり、その後55~60年で15万床増、60~65年で18万床増、65~70年に20万床増えている。

55~70年の15年間では85万床と55年時の3倍弱に増加した。さらに80年代後半までに5年ごとに15万~20万床のペースで増え続けた。

それが1985年の医療法改定を機に1990年以降は一転して減少傾向に転じる(グラフ①参照)。90~95年に1万床減、95~2000年は3万床減、2000~05年は五万床減、05~10年は6万床減、10~15年は4万床減となっており、減少のテンポは加速している。1993年から2018年までの25年間を見ると、およそ30万5000床の削減だ。

今回、新型コロナの感染拡大で、とくに「感染症指定医療機関」や「感染症病床」の不足が問題になっている。

国は20年以上にわたって、「感染症が減った」として、感染症指定医療機関や感染症病床を削減してきた。新型コロナなど「二類感染症」と呼ばれる感染症の患者に対応する第二種感染症指定医療機関は全国で351病院(約8割が公立・公的病院)で、病室の空気が外に漏れないよう気圧を調整する機能を備えた陰圧隔離病床は、1996年に9716床あったものが、2019年には1758床と激減している。

重症者のための集中治療室(ICU)も2018年に基準を満たしたとして届け出たのは635病院と、14年に比べて50病院減少した。人口10万人当りのICU病床はアメリカが約36床、ドイツが約30床、フランスやイタリアが約12床なのに対し、日本はわずか約5床という少なさだ。

ICUをめぐっては、病床だけでなく、集中治療専門医の少なさもある。日本集中医療学会が認定した集中治療専門医は2019年4月時点で約1820人。ICUのある病院だけでみると一病院当り平均約3人だが、ICU専従の専門医は少なく、欧米のようにICU専門医がさまざまな職種の医療スタッフと連携して治療の向上をはかる条件は乏しい状況に置かれている。

小泉改革 医療は最低、負担は最高に

このような深刻な医療体制の脆弱化をもたらしたのは、とりわけ2001年に登場した小泉政府以降の医療改革だ。小泉政府は公式の医療政策に初めて、新自由主義的医療改革(医療分野への市場原理導入)方針を組み込んだ。「基本方針2001」には、①株式会社の医療機関経営の解禁、②混合診療(保険診療と自由診療との自由な組み合わせ)の解禁、③医療機関と保険者の直接契約の解禁を盛り込んだ。小泉政府(2006年まで)は全面的な達成はできなかったが、病床数の削減などにより日本は、2004年には医療費水準は主要先進国(G7)中最低だが、患者負担は最高の国になった。

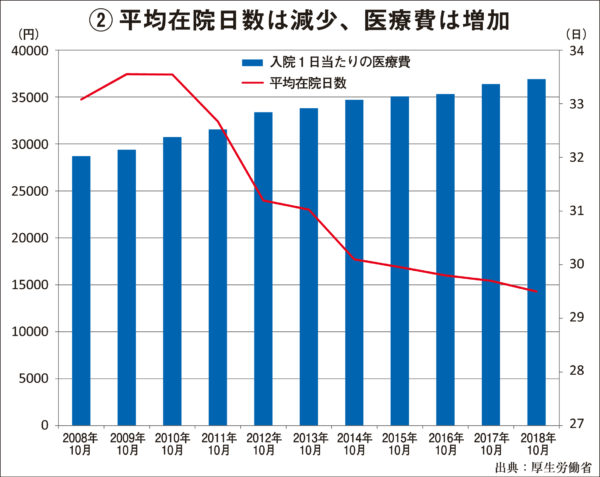

小泉改革では、医療費を含む社会保障費の自然増分(約1兆円とされる)を毎年2200億円、5年間で1兆1000億円削減し、このもとで、急性期医療を担う民間医療機関の経常利益率は0%まで低下した。2003年度からは、入院日数を短くするため、まずは大病院を対象にDPC制度(入院医療費の包括支払い制度)が導入された(グラフ②参照)。これは2018年時点で100床未満の病院を含めた1730病院、約49万床まで増加している。

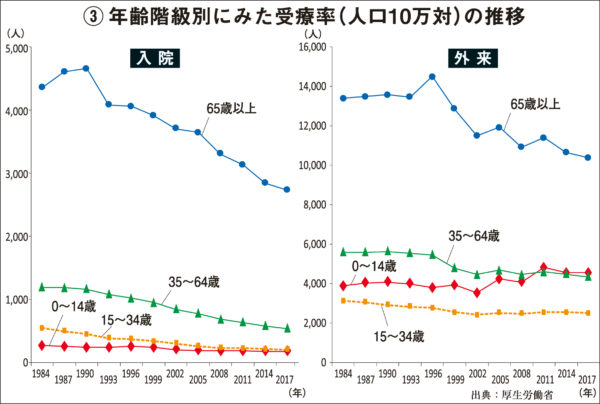

DPC制度では患者を一定期間以上入院させると医療機関の持ち出しになる。同じ病気でも一人一人の年齢や体調、体力によって回復にかかる時間は異なるにもかかわらず、医療機関は平均在院日数を短縮することが求められ、現在では手術後で自宅療養が難しい患者でも、退院して自宅で療養するか、リハビリ施設などに転院したりしなければならないのが一般的になっている。こうして入院にしろ外来にしろ、受療率は大幅に低下している(グラフ③参照)。

さらに2006年には医療型・介護型の療養病床23万床の廃止をうち出した。この計画は医療現場や介護事業者などを振り回すものとなったが、強行すれば介護・医療難民が続出することが明らかであり、医療・介護関係者や国民の大きな反発を受け、結局とん挫している。

その後の民主党政権での診療報酬プラス改定で医療機関の経営は若干持ち直していたが、第二次安倍政府が発足して以降は、小泉政府時期なみの医療費抑制政策を復活させた。安倍政府は「骨太の方針2015」で、予算削減の最重点として社会保障費を位置づけ、2016年からの3年間で1兆5000億円程度に自然増の伸びを抑制するという、小泉改革以上の方針を打ち出した。

診療報酬を見ると、2014年改定では0・1%引き上げたものの、その後の2016、2018、2020年の改定では3回連続引き下げ、急性期の民間医療機関の経常利益率は2016年時点で再び0・6%まで低下した。このたび、新型コロナによる減収で医療スタッフのボーナスカットをせざるを得ないなど、医療機関の経営的な苦境も深刻さを増しているが、それ以前から医療機関は経営難の状態に置かれてきたのだ。2018年度の診療報酬改定後に日本病院協会、全日本病院協会、日本医療法人協会の3団体が全国4424病院を対象におこなった調査では、回答した1111病院のうち、収益を上回るコスト増による赤字病院の割合は53・8%にのぼった。

安倍政府の医療費抑制策は、診療報酬のマイナス改定とともに、病院・病床の削減と医師数の抑制が中心にある。2014年には7対1看護(2006年の診療報酬改定で導入。都市部の病院による看護師の勧誘が活発化し、地方の看護師不足をひき起こすなどした)の急性期病床が増えすぎたとして、これを4分の3に削減する方針を打ち出し、翌2015年には10年間で病床数を最大20万床削減し、約30万人の患者を介護施設や自宅での治療に切り替える方針を出した。

このもとで、各都道府県が「地域医療構想」を策定する仕組みが導入された。これは各病院や有床診療所が持っている病床を機能別(高度急性期、急性期、回復期、慢性期)に都道府県知事に報告し、都道府県がこれをもとに病床の機能区分ごとに将来の必要病床数を算出した「地域医療構想」を策定するというものだ。診療報酬の高い「高度急性期」などを回復期などに転換させたり、入院患者を在宅医療や介護施設などに誘導することで医療費を削減することを狙ったものだが、実際のところ各都道府県の実情があり、国が想定するとおりにすれば、地域に必要な医療機関や診療科の廃止・縮小が起きかねないことから、思い通りには進んでいないのが現状だ。

そこで厚生労働省は2019年9月、公立・公的病院のうち地域医療構想で再編・統合の必要があるとする424(公立257、公的167)病院を名指しで公表し、病院の統合や診療科の縮小、入院ベッドの削減など、地域医療構想の1年以内の見直しを求めた。この唐突な病院名の公表は地方自治体の反発を招き、再検討することとなったが、今年1月に公表した再検証結果は、7病院を対象から外し、新たに20病院を追加するというものだった(病院名は非公表)。厚労省が名指しした公立・公的病院のうち53病院は、厚労省が2019年にまとめた感染症指定医療機関に含まれている病院であり、現在新型コロナ感染症の対応に当たっている病院だ。

しかし、厚労省は対象病院の統廃合を進める方針は変更しておらず、今後は民間病院も対象として公表することを検討しているという。

医師養成怠ったツケ OECD最低レベルの医師数

地域医療構想で算定される「必要病床数」は医師や看護師の将来的な必要数にも関係してくる。昨年、厚生労働省が将来の地域の医師数を試算した結果、医師の偏在を解消する目標年の2035年で考えた場合、全国で約2万4000人の医師の不足が見込まれるとした。

しかし、急性期病床が削減されれば、とくに看護師は現在より少ない人数で足りる計算になり、医師についても、地域医療構想と働き方改革の名目で病院を再編し、医療体制を集約化することで人手不足を解消しようとしている。

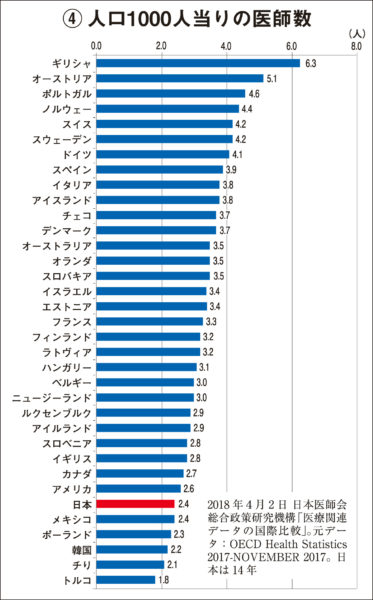

しかし日本の人口1000人当りの医師数は2・4人と、OECD加盟の35カ国中で30位というのが実態だ(グラフ④参照)。厚生労働省の調査では医師免許を取得している人は増加しているが、これには厚労省の医系技官や引退した医師など医療現場に携わらない人数も含んでいるため、実際の医師数の水準は非常に低い。これは1983年から20年にわたって医学部の定員抑制がおこなわれてきた結果といえる。

医師不足が顕在化するなかで、2008年にようやく医学部定員の増員に転じたが、財政のために医師養成を怠ってきたツケが、現在に至るまで深刻な尾を引いている。

さらにこの矛盾は、新医師臨床研修制度のスタート(2004年)以降、表面化した。それまで研修医は大学の医局に残り、地方の病院などに派遣されていたが、研修医の意志で自由に選択できるようになった。その結果、研修医が都市部の病院に集中して、出身大学の医局に残る者が減少した。医局は地域の関連病院に派遣していた医師を引き揚げざるを得なくなり、地域の病院は一気に医師不足となり、閉鎖する病院や診療科があいついだ。人員不足が深刻化すれば、一人の医師にかかる負担は増大する。こうしたなか診療科の医師が全員退職するという衝撃的な事例も頻発した。

新型コロナ感染症発生前から、地方の医療機関の勤務医は高齢化が進んでおり、長時間労働が続くなか一人でも欠けると医療崩壊が起こりかねない状況に置かれていた。また、医師を確保できないことは医療機関の収入減にも直結する問題であり、日本病院会が昨年11月に公表した調査でも、医師不足が赤字の最大要因だと指摘している。

厚生労働省の「医師の働き方改革に関する検討会」では、過労死ラインの月80時間をこえる時間外労働(休日労働を含む)で働いている勤務医が約8万人にのぼることが指摘されている。しかし、多くの病院で医師が不足している状態のもとで働き方改革が始まり、残業規制がおこなわれると、さらに医師不足が顕在化し、赤字経営が深刻化すると指摘されている。

すでに破綻寸前まで破壊された医療体制だが、「自助」を掲げる菅政府のもと、2021年の診療報酬改定に向けた議論や今月4日にあった経済財政諮問会議では、現場の切実さとはかけ離れたところで、さらなる医療費抑制策が議論されている。