厚生労働省は7日、2018年の合計特殊出生率(1人の女性が生涯に産む子どもの数)が1・42となり、前年から0・01下がったと発表した。低下は3年連続で、政府が2025年までにめざす「希望出生率」1・8はさらに遠のいた。世界の中では日本の出生率は202カ国中184位【表参照】と非常に低い。先進国の中でも最悪の水準にある。5月には桜田前五輪相の「子どもは3人くらい産むように」との発言が物議を醸したが、子どもを産まない夫婦や晩婚、非婚化に少子化の原因があり、解決は困難といった風潮がふりまかれている。だが、同じように少子化に直面したヨーロッパ諸国では、「子どもは社会が育てる」という考え方に立ち、保育制度を充実させ、出生率を向上させてきた例がある。世界的な視野に立って日本の出生率の低さがはらむ問題点について見てみたい。

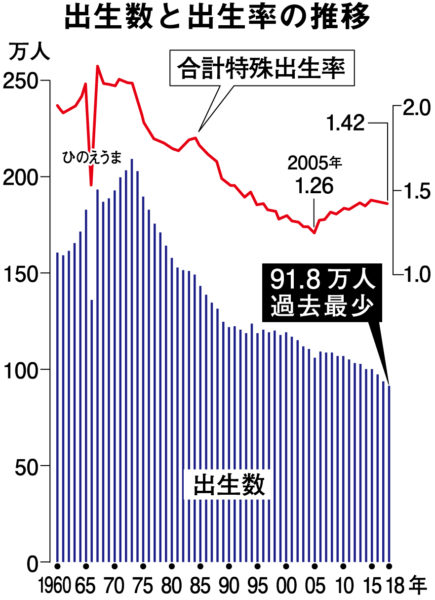

厚生労働省の発表では、2018年に生まれた子どもの数は91万8397人で、3年連続で100万人を割り過去最少を更新した。前年比では2万7668人減った。全国でもっとも出生率が低いのは東京都で、前年より0・01低下して1・20となった。もっとも高かったのは沖縄県の1・89だった。厚労省は出生率の低下を「晩婚や非婚化の影響が大きい」としている。

日本の出生率は1970年代なかばに人口の維持に必要とされる2・07を下回って以来、40年以上その状態が続いている。2005年には1・26まで落ち込んだ。その後わずかながら上昇しているが、世界的に見ると低水準だ。

日本の出生率は1970年代なかばに人口の維持に必要とされる2・07を下回って以来、40年以上その状態が続いている。2005年には1・26まで落ち込んだ。その後わずかながら上昇しているが、世界的に見ると低水準だ。

他方で、2018年の死亡数は136万2482人(前年比2万2085人増)で戦後最多となった。死亡数から出生数を引いた自然減は44万4085人で、初めて40万人をこえて過去最大の減少幅を更新し、人口減少に拍車がかかっている。

このように日本では少子化や人口減少が深刻な問題としてとりあげられているが、世界的に見ると地球の総人口は増大のすう勢にある。国連の世界人口予測2017年版によると、地球の総人口は現在の75億5000万人から30年には85億5100万人に達し、55年には100億人を突破すると見ている。

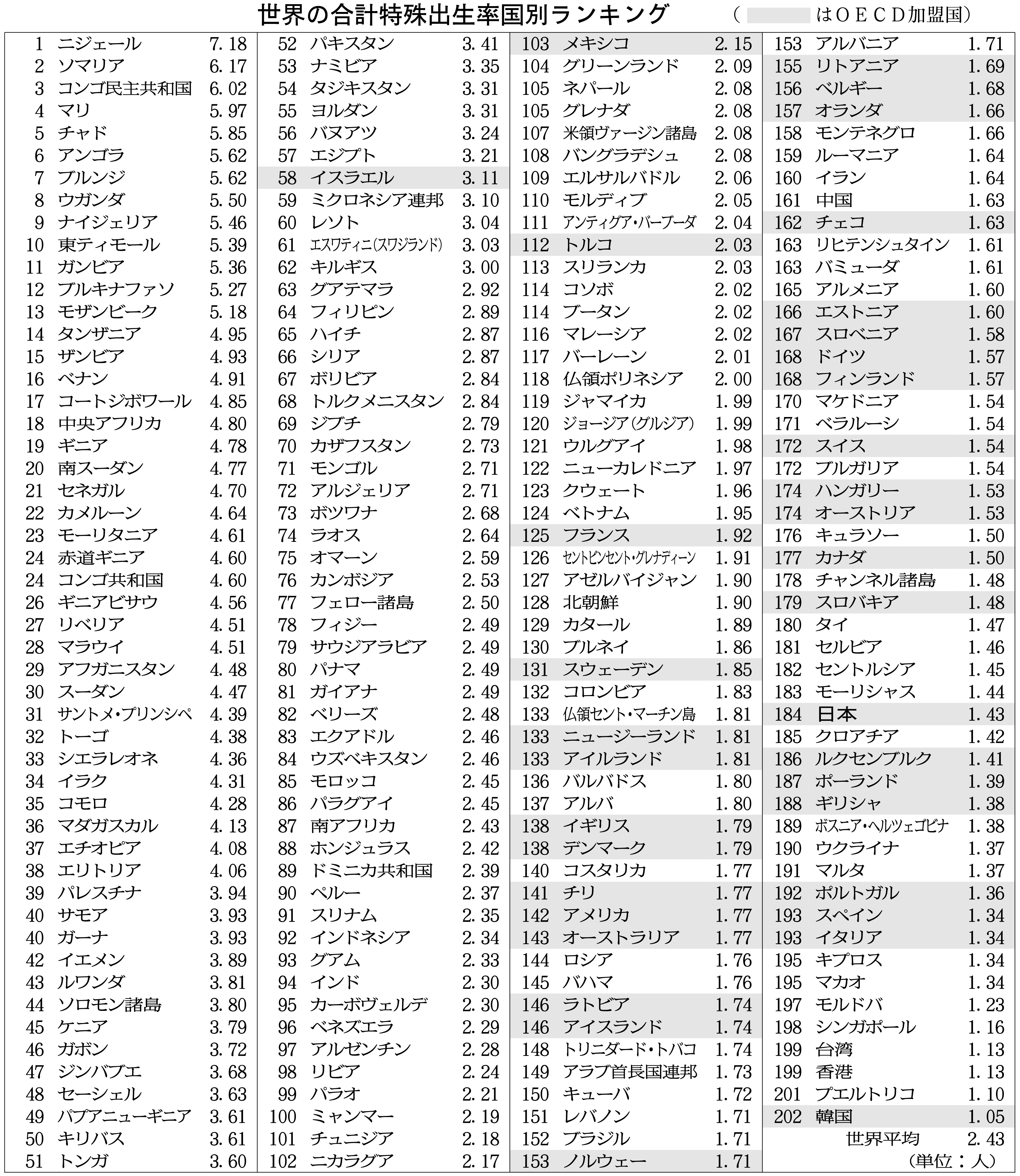

最新データである2017年の世界の合計特殊出生率国別ランキングで見ると、1位のニジェール=7・18を筆頭にアフリカ諸国が上位に並び、世界の平均は2・43となっている。先進諸国はおおむね世界平均以下で、人口の現状維持も危機ラインにあるが、そのなかでも日本の1・43は極端に低い。ヨーロッパ諸国でもっとも高いのはフランスの1・92で、次いでスウェーデンの1・85、イギリスとデンマークが1・79、ドイツとフィンランドがともに1・57と続いている。そのほかではアメリカは1・77、ロシアは1・76、中国は1・63、北朝鮮は1・90で、日本の低さが浮き彫りになっている。また、韓国が最下位の202位で1・05となっているのをはじめシンガポール、台湾、香港などアジア諸国が下位に集中している。

スウェーデン 保育士賃上げし人員増

先進国では出生率低下・少子化は共通して直面してきたが、ヨーロッパ諸国では対策が成功した例がある。

スウェーデンは、女性の就業率80%、合計特殊出生率1・85(2017)と、少子化対策が成功した国として名前があがっている。そのスウェーデンも1978年には合計特殊出生率が1・60まで低下した。その後1989~90年には2・0に回復したが、1996~2000年には再度1・60をこえなくなった。そこから2006年に1・85、2010年に1・98、2011年1・91と向上してきた経緯がある。

出生率が向上した背景には出産・育児支援や保育事業の充実がある。スウェーデンでは、各自治体は親が保育園への入園を申し込んでから3~4カ月以内に保育の場を保障することを法律で義務づけている。

また、1歳未満の子どもを家庭で育てられるように、育児休暇中の両親への経済的な支援体制を確立している。給与の80%が支給され、元の職場に復帰できる権利の保障がある(日本の育児休業給付金は賃金の約5割で子どもが1歳になるまで)。

スウェーデンは1974年に世界で初めて両親が取得できる育児休暇制度を導入した。日数は当初は180日で2002年に480日(あくまで労働日で、日本式に土・日も含めて数えると672日)に延長された。子どもが8歳になるまでいつでも取得できる。

また、幼児を持つ親は六時間勤務にしてもよいと法律で保障している。子どもが病気のときにも、親が休んで看病できるように看護休業制度もある(子どもが12歳になるまで、1人当り1年間で120日間、給与の80%支給)。

さらに1998年には、保育園の位置づけを「働く親の子どもを預かる施設」から「子どもが学習するための施設」へ変更し、生涯教育の基礎を築く場としての「就学前学校」とした。管轄も学校省となり、保育士も「学校の先生」として社会的地位が向上し給与もアップした。1クラスの人数は3歳未満クラスで15人、3~6歳クラスで20人で各クラスに3人の保育者が配置される。

ちなみに日本では0歳児が3人に1人の保育士、1~2歳児が6人に1人の保育士、3歳児が20人に1人の保育士、4~5歳児が30人に1人の保育士が基準だ。

保育料は2002年に上限額を決定し、第一子の最高額は日本円で約1万8900円と定めた。その後2003年に4、5歳児で週15時間が無料になり、2010年には3歳児もその対象となった。

待機児童の問題は1970~80年代には深刻であったが、1990年代以降は「就学前学校」の充足で急激に改善した。日本では3歳未満児の保育所等利用の割合は約3割で、2017年の待機児童数は全国で約2万3000人。

児童手当で見ると、日本では2007年まで子ども手当として1人月5000円であったが、2011年以降は3歳未満児まで1万5000円、中学校卒業まで1万円に増額された。スウェーデンでは16歳まで1人約1万7000円だ。

フランス 三歳以上は無償で教育

フランスでも、合計特殊出生率は1993年には1・66にまで低下していたが、2004年以降は1・90以上を維持し、2010年には2・02まで回復、2017年には1・92となっている。フランスでは24~49歳の女性の就労率は82%とヨーロッパでもっとも高く、出生率もEU25カ国のうち2番目に高い。

その背景には、子育て支援に重点的に予算配分し多角的なとりくみをおこなう政府の姿勢がある。フランスでの保育サービスは当初は家族給付や在宅保育サービスが主流であった。だが出産後少しでも早く仕事への復帰を希望する女性の増加にともない、在宅保育サービスは限界を迎え、出生率の低下に直面した。

そこで政府は、保育サービスの重点を3歳未満の乳幼児を預かる保育園の充実においた。仕事を持つ母親を優先して、おもに2カ月~3歳の子どもを預かるようにした。保育園は子どもを育てるとともに、「親が仕事と家庭生活を両立させるための支援」を担うと位置づけられ、できるかぎり親の負担を軽減させる仕組みもつくっている。おむつやミルクなどの消耗品やタオルやシーツなどリネン類など園での生活必需品は園が調達・管理し、費用はすべて保育料に含まれる。生活必需品は園が購入したものを共有品として使い、親が持参することはない。タオルやシーツ類の洗濯も専任者が担当する。

現状ではフランスの保育園の充足率は低く、3歳未満の幼児数に対し全国の保育園定員数は約16%だ。だが、保育園に入れない子どもも他の保育手段が充実し、日本のように待機児童としてあふれることはない。

母親アシスタントがもっとも主流の保育手段で、2013年のデータでは定員数は約98万2000人、充足率は43%にもなっている。母親アシスタントは保護者を雇用主とする直接雇用契約を結び、国の定める給与体系と社会保障制度に則り法定最低賃金が保障される。社会的地位が認められ、開業にあたっては国から開業資金の援助があり、それを利用する保護者側にも公的補助があり、保育サービスの違いによる負担額の差は軽減される仕組みがある。また、3歳以上の子どもは無償で教育を受けられる「保育学校」が整備され、義務教育ではないがほぼ100%の子どもが通学している。2歳児に早める動きもある。

なおフランスの家族給付には児童手当も含めて30種類もある。3歳未満の乳幼児には、第一子から基礎手当として月収約36万円以下の家庭に月約2・5万円を3年間支給する。家族手当は2人目以降の子どもが20歳になるまで支払われ、毎月の支給額も2人目で約2万円、以降は子どもが1人増えるごとに約2・3万円加算される。また、子どもが生まれて一時的に仕事を中断する人に対しては2人目以降の子どもが3歳になるまで「養育親手当」が加算される。フランスでは「子育ては社会全体の責務」との考え方が浸透しており、政府の家族政策の根底には「人口は国力」との観点がある。

デンマーク 待機児童数はゼロに

デンマークは、ヨーロッパのなかでも女性の就業率が高い国の一つとして知られている。0歳から10歳の子どもを持つ母親の約8割がフルタイムで働き、パートも合わせると9割近くの母親が働いている。2017年の合計特殊出生率は1・79だ。デンマークでも保育設備や事業が整備されている。

たとえば生後6カ月から2~3歳児を対象とした乳幼児託児所や保育ママ制度、3~5歳児を対象とした保育所、0歳児から9歳児までが対象の統合保育所などがある。6歳児は「幼稚園学校」(通称「0年生」)に通っている。義務教育ではないが無償で、国民学校(日本の小学校にあたり7歳から入学)に入学する前の1年間を過ごす。学校生活に慣れるために教育省が設置した任意の制度だ。デンマークでは、行政が保育施設を提供する義務を負っており、待機児童はいない。低所得者(年収約250万円以下)は無料で利用することができる。

ドイツでも出生率低迷の解決が課題であったが、2016年の出生数は前年と比べ7%増の79万2000人で、約20年ぶりの高水準となった。同国が受け入れた移民や難民が増えた影響もあるが、政府の子育て支援策の充実が大きい。

ドイツの出生数は11年に66万人まで落ち込んでいたが、それからわずか5年で2割も増えたことになる。合計特殊出生率も1・59と1970年代以来の水準に回復し、2017年には1・57になっている。子育て支援が拡充されたことで、ドイツ人女性の30~37歳での出産が増えた。

従来のドイツの家族政策は児童手当などの現金給付が中心だったが、思うような成果が得られなかった。そのため託児所の増設や子育てに合わせた働き方の導入などで、仕事と家庭の両立を目指した政策を充実させることで出生率の向上に結びついた。

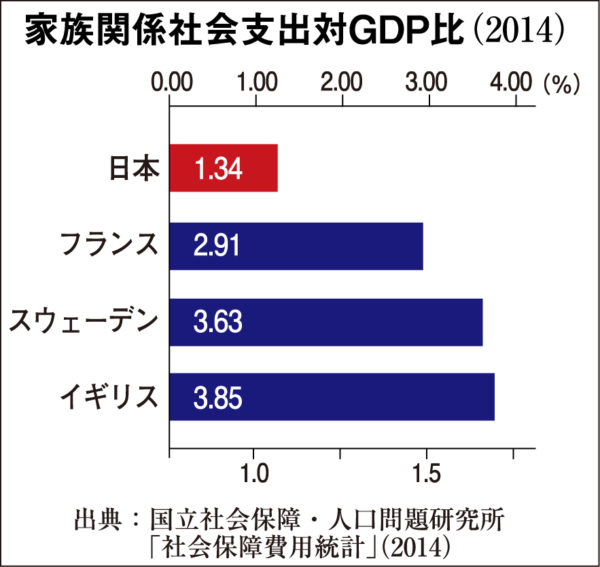

見てきたように、政府の子育て支援が手厚い国ほど、出生率も高まる傾向がみられる。日本の家族・子育て分野への社会支出の対GDP比は2015年で1・31%で、イギリスの3・79%、スウェーデンの3・64%、フランスの2・92%、ドイツの2・23%などと比べても格段に少ない。

見てきたように、政府の子育て支援が手厚い国ほど、出生率も高まる傾向がみられる。日本の家族・子育て分野への社会支出の対GDP比は2015年で1・31%で、イギリスの3・79%、スウェーデンの3・64%、フランスの2・92%、ドイツの2・23%などと比べても格段に少ない。

出生率の低下や少子化・人口減少は自然現象や不可抗力などというものではなく、政府がどこに国家予算を使うかという問題であることをヨーロッパ諸国の例は示している。

とはいえ、先進国といわれているOECD加盟国がおしなべて2・0以下となっており、人口の現状維持も危ういのが実情だ。まさに「人口は国力」を象徴しているところから見ると、先進国での社会的構造的な疲弊、衰退が進行しているといえる。