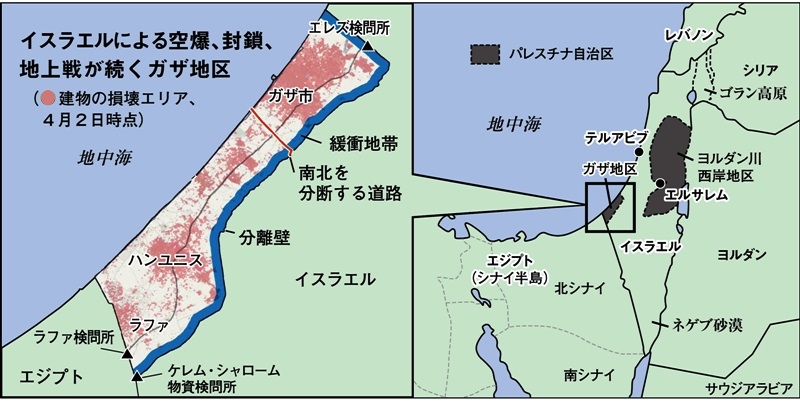

エジプト国境に接するパレスチナ自治区ガザ南部ラファではイスラエルの攻撃を逃れてきた数十万人がテント等での避難生活を強いられている

パレスチナ自治区ガザでイスラエルによる虐殺が続くなか、日本国際ボランティアセンター(JVC)は21日、「エジプトとガザ~情勢にどう関わり、何ができるのか~」と題し、東京大学名誉教授の長沢栄治氏(中東研究者・近代エジプト社会経済史)の緊急報告会をオンラインで開催した。ガザおよびイスラエル南部で国境を接することからも注目されるエジプトの動向や住民移送計画がもたらす問題とともに、日本を含む市民社会の関わりについても問題提起がおこなわれた。長沢氏の講演と参加者との質疑応答の要旨を紹介する。(図表は編集部作成)

■ ■

10・7以降、パレスチナ自治区ガザにおいて二つの危機が進展した。一つは、世界的な「衆人環視」状態のなかで続いている人道危機――なぜこのジェノサイドが止められなかったのかという問題。もう一つは、中東全域に戦火がおよぶ危険性の増大だ。そこではイスラエルによるイランの挑発と攻撃の応酬があり、私も当初から心配してきた「核兵器の使用」を示唆する発言がイスラエルの閣僚や米国の下院議員などからあいついで出た。

10・7以降、パレスチナ自治区ガザにおいて二つの危機が進展した。一つは、世界的な「衆人環視」状態のなかで続いている人道危機――なぜこのジェノサイドが止められなかったのかという問題。もう一つは、中東全域に戦火がおよぶ危険性の増大だ。そこではイスラエルによるイランの挑発と攻撃の応酬があり、私も当初から心配してきた「核兵器の使用」を示唆する発言がイスラエルの閣僚や米国の下院議員などからあいついで出た。

この二つの危機が連動するなかで起きているのが「ガザ住民移送案」だ。イスラエルがみずから意図的に作り出した「人道危機」を利用して、住民を追放しようとする計画は「中東全域の危機」に最悪の事態を招きかねない。

まずガザ住民移送計画をめぐる最近の事実経過を大まかに振り返る。

昨年10月7日、ハマースが「アル・アクサーの大洪水」作戦を決行し、イスラエルが報復攻撃を開始した。その3日後、イスラエル軍報道官はガザ住民のシナイ半島への脱出を促す発言をし、それに反応したエジプトはガザとの国境にあるラファ検問所の門を封鎖した。

10月13日、イスラエル諜報省の文書が意図的にリークされ、極右シンクタンクのウェブサイト上で開示された。この「ガザ住民に対する政策オプション」と題する文書では、三つのオプションを示している。一つ目は、パレスチナ自治政府による統治。二つ目は、(地元の)アラブ人有力者による統治(1978年にヨルダン川西岸地区で試みた“村落同盟”政策の再版とみられる)。そして三つ目は、シナイ半島へ住民を強制的に移送することだ。

強制移送の第一段階は、北部を空爆して住民を南部に移動させ、さらにシナイ半島に追放してそこに「テント・シティー」を建設する。第二段階では、それを常設居住地にし、住民が再びガザに戻れないように境界線には帰還を阻む「無菌地帯」(バッファゾーン)を作る。そのためにはアメリカの支援が必要であり、エジプト、サウジアラビア、UAE、トルコなどに案を受け入れさせ、資金援助もさせるというものだ。「エジプトには国際法上、住民を受け入れる義務がある」とも書かれていた。

在カイロ・イスラエル大使はこの計画を否定し、イスラエル首相府も「素案(コンセプト・ペーパー)に過ぎない」と釈明した。しかし同日、イスラエル国防軍はガザ北部の110万人のガザ市南部への移動を命令。これを住民追放計画の第一歩と見たエジプトは、治安要員を増員して流入阻止の構えをみせた。

シナイ半島は南北に分かれており、ガザ住民の移送先は北シナイと想定されている。そのため北シナイ県知事が病院を視察し、避難民を受け入れるための学校や公共施設などを調査したという報道もあった。これらの動きからも、エジプトは直後には移送計画を否定しているが、受け入れる可能性も残している。

エジプトのシーシー大統領は10月18日、マクロン仏大統領、ショルツ独首相とあいついで会談したさいにもガザ住民の強制移動を表向き批判したが、このときにはネゲブ砂漠(イスラエル南部の砂漠地帯)へ移送する代替案に言及している。これはトランプ前大統領が2020年に出した「世紀のディール」と同じものだ。

この人道危機において、なぜエジプトは住民移送案を拒否しているのか。

公式見解としては、第一に「パレスチナの大義」を裏切ることになるからだ。ガザはパレスチナの一部であり、パレスチナ人はそこに留まるべきだという建前がある。

第二には、大量の避難民を受け入れた場合、治安面・経済面の負担が大きく、それを回避したい。エジプトは内戦が激化するシリアやスーダンからすでに900万人ほどの難民を受け入れていることや、シナイ砂漠には水もなく住民の受け入れ体制がないなどの意見が出ているが、パレスチナ問題について正面から責任を負いたくないというのがエジプト政府の本音だ。

その後、10月21日にカイロで開かれた和平国際会議でもエジプトは移送案に反対を表明しているが、10月29日に独立系ウェブ新聞『マダー・マスル』が「エジプト政府が住民移送を容認」という内容の報道をしたため同紙に停刊命令を出した。このようなことから、裏でエジプトは移送受け入れの方向に進んでいるのではないかとみられた。

そして10月末、イスラエル諜報省は先述の文書の存在を認め、ギラ・ガムリエル諜報省大臣(リクード党)は、住民移送案はイスラエルに長期的に積極的結果をもたらす「実行可能なオプション」と説明している。

この移送計画について、アラブ諸国は反対し、とくにヨルダンはガザに続いてヨルダン川西岸地区でもパレスチナ住民を自国に押し出してくるのではないかと警戒して猛反発している。

問題となるのは、アメリカの動きだ。11月8日のG7会議(東京)でブリンケン米国務長官、12月2日のCOP28会議(ドバイ)ではハリス米副大統領が、強制移送に反対の意見を表明した。

エジプト大統領シーシー

この時期、エジプトでは大統領選挙がおこなわれ、シーシー大統領が三選した。ムバーラクの任期に迫る17年間の長期政権を確立したことになるが、政権の基盤が不安定な時期にこの住民移送案は出てきたといえる。

年明けの1月3日、イスラエルの極右閣僚が住民移送案を否定した米国政府を「われわれは星条旗の星の一つではない」と批判した。

2月16日、エジプトがガザとの境界線の内側に高さ7㍍、長さ21㌔の壁(15万人収容できる面積)を建設し始めたことが衛星画像を元に報じられた。避難民を受け入れるためのバッファゾーンではないかと指摘されたが、北シナイ県知事はこれを否定した。

エジプト政府の対応には、このように不透明感がある。その背景として、イスラエルのロビー活動による猛烈な圧力が、米国政府、エジプトや西側諸国にも加わっている。その一例として、ガザからの移住者を受け入れた国(エジプトやアラブ、湾岸諸国など)に対して、アメリカが大きな影響力を持つ世銀・IMFから資金援助する法案が準備されている。アメリカ政府は表面では移送案に反対しているが、このような資金援助の案が出てくるというのは「ガザの住民を受け入れたら、エジプトの経済危機を救ってあげますよ」という示唆にほかならない。

もう一つの恐怖の共和国―「第二独立戦争」の思想

実際にガザ住民移送が実行された場合の危険性は二つ考えられる。

一つ目は、エジプト政府の合意なくイスラエルがガザ住民をシナイ半島に強制移送した場合だ。この場合、エジプト軍は実力で阻止すると表明しているので、エジプトは対イスラエル和平条約で決められた駐留軍規模をこえてシナイ半島に部隊を派遣する可能性がある。そうなればシナイ半島が対イスラエル攻撃の前線基地化するのではないか、とシーシー大統領はのべている。

さらにはエジプト・イスラエル和平条約の見直しにもつながる。実際に数日前、エジプト外相はイスラエルのラファ攻撃をめぐり、イスラエルとの外交関係を見直すという発言をしている。

二つ目は、エジプト政府が住民移送に合意していたことが判明した場合だ。これは直接エジプトの政権危機につながる。エジプト国内で軍事クーデタあるいは民衆蜂起、その両方が起きるかもしれない。背景としてエジプトの深刻な経済危機がある。一つ目の場合と同様、現在の中東の地域秩序(米国覇権)を支えてきたキャンプデービッド(合意)体制を動揺させることになる。

ここで強調しておきたい点がある。イスラエルのネタニヤフ首相は、昨年10月7日以降のガザ報復攻撃を「第二の独立戦争」と表現した。それが意味するものこそが住民移送の背景にある思想だ。

「第二の独立戦争」とは、パレスチナ人にとっては「第二のナクバ(アラビア語で大厄災)」を意味する。パレスチナではこれまで断続的な“小ナクバ”(民族浄化)がおこなわれてきたが、それが1948年のナクバ(イスラエル建国のため70万~80万人のパレスチナ住民が土地を追われた)に匹敵する大規模なものになるという宣言だ。

そのためネタニヤフ首相は、1948年5月14日の独立宣言直後のアラブ諸国連合軍による侵攻を国民に想起させ、「建国期以来の国家存亡の危機」と恐怖心を煽る。この恐怖心こそが過剰な暴力と非理性的な判断に繋がっている。ハマース程度の軍事力でイスラエルという強大な国家が崩壊するはずがないのに、ハマースに滅ぼされると信じる国民が多いのはそのためだ。

これは「もう一つの恐怖の共和国」ともいえる。よくいわれる「恐怖の共和国」とは、サッダーム・フセイン体制を描いた同名著作のようなアラブ専制主義、またジョージ・オーウェルの小説『1984』に描かれたような、国民に生命の危機の恐怖を覚えさせることで成り立つ全体主義国家を指す。それとは異なり、追放した先住民への恐れで成り立つ共和国だ。非常に聖化されたホロコーストの恐怖の記憶を持ち出すことで巧妙にコーティングされた恐れの感情がそこにある。「野蛮な劣等民族に征服される」という恐怖、差別感情を伴った恐れの感情(=フォビア)が醸成され、そこでおこなわれるヘイトスピーチは、相手を「非人間化」する(同じ人間と見なさない)という全世界共通性がある。

われわれの問題として引きつけて考えてみると、これは「テロとの戦い」のイデオロギーの下でなされているということだ。注意したいのは、メディアが枕詞のように「イスラム組織ハマス」と連呼することだ。これはイスラームとテロリズムを結びつけるためのサブリミナル効果を生んでいる。このような恐れ(フォビア)を克服するために何が必要かを考えなければ、パレスチナ問題は解決に至らない。

エジプト政府のパレスチナ問題の操作と限界

ガザ侵攻に抗議してエジプト首都カイロのタハリール広場でおこなわれたデモ(昨年10月20日)

エジプト国民の対応を見ると、10・7直後には抗議デモが首都カイロや地方都市で自然発生したが、すぐに政府によって弾圧された。タハリール(解放)広場近くで政府側がガス抜き程度の“官製デモ”をやったが、デモ参加者は自然発生的に2011年のエジプト革命時のスローガンである「パン、自由、社会的公正!」を連呼した。エジプトは2013年以降、集会法(デモ規制法)を作り、メディアを秘密警察が厳しく取り締まるなど民衆の動きを完全に抑え込んできたが、ガザ戦争を契機にしてこれが揺らぐ可能性がある。

これもあまり報道されていないが、10・7以前の6月5日、エジプト警察官ムハンマド・サラーハがイスラエル兵を射殺する事件が起きた。軍内部での反発の高まりだ。政府はイスラエルに即時陳謝し、警官の葬儀への民衆の参列を規制した。これは1985年10月、同じく警官がイスラエル兵を殺したスレイマン・ハーテル事件の再現を恐れたからだ。当時、イスラーム教シーア派指導者ホメイニ師は、スレイマンを「シナイの英雄」と讃えた。

また10・7直後、アレキサンドリアでイスラエル人観光客殺害事件も起きている。

最近のエジプトの世論調査によれば、エジプト・イスラエル和平条約を支持する人は11%に過ぎない。1979年当時の国民投票では賛成が99・9%、投票率は90・2%だったことを考えると、どれほど危機的な数字かわかる。ただ今後、国民が何を考え、どのように行動するかはわからない。

一方、エジプト政府は、パレスチナ問題の操作をしてきたが、そこには限界がある。

現在のシーシー政権は、史上最も親イスラエル的といわれる政権だ。基本的にはサダト政権以来の“エジプト・ファースト”を継承し、パレスチナ問題に関する責任を回避している。イスラエル・西側諸国vs.パレスチナ(自治政府、ハマース)の仲介役を担うことによって得点を稼ぎ、西側から援助を引き出す。それ以上に積極的にパレスチナ問題に関わるつもりはないという姿勢だ。

2014年のイスラエルのガザ攻撃直前には、それを通告するためにイスラエル外相が訪問。翌15年には、ハマースのいわゆる「密輸トンネル」の破壊に協力している。ただ、その後、シナイ半島で武装集団IS(「イスラーム国」)の一部を名乗る「ISシナイ州」を鎮圧するためにハマースとも和解している。

一方のイスラエルは、シーシー政権を支援してきた。ユダヤロビー団体AIPAC(アメリカ・イスラエル公共問題委員会)がエジプトの経済援助を米国政府に働きかけたり、エジプトのIS掃討の空爆支援(ハマースと間接的な共闘)をしたり、2023年大統領選挙ではイスラエルが供与したスパイウェアを使ってシーシー大統領にとって手強い若手対立候補の支持者リストをつくって立候補を断念させたという報道もされている。このようにイスラエルとエジプト現政権は密接な関係にある。

経済危機と政治腐敗――民衆蜂起の可能性

イスラエルのガザ住民移送のシナリオは、エジプトへの経済支援を引き換え条件として出ている。エジプトは深刻な経済危機にあり、エジプト・ポンドの為替相場は18カ月で50%下落し、2023年夏の物価上昇率は40%、公的債務はGDPの93%に達し、対外債務も1兆630万米㌦に増大している。ウクライナ情勢による食糧危機・物価高騰も加わった。

だが経済危機の基本には、軍の経済的特権のなかで外国の援助に頼ったメガプロジェクト(新首都建設など)をおこなってきた政権の経済政策がある。エジプトに行くと「道路や橋はいいから、俺たちの生活を良くしてくれ、仕事を増やしてくれ」と住民たちはよく語っていたものだ。

そして、遅まきながら昨年1月、IMFが報告書で、軍の経済介入が民業を圧迫していると批判。政権と軍の構造的腐敗が問題視され、シーシー政権のスポンサーだったサウジアラビアなど湾岸諸国も支援のあり方を見直すといい始めた。

これが軍の反発による政権の危機を招くのか、それともこれらの外圧を利用して軍内部の反対派を排除し、現政権がさらに体制固めをするのかは不透明だ。

しかし近年、エジプトでは2011年の民衆革命で最大の焦点になった政治の腐敗問題が露骨な形でふたたび現れている。2016年3月、政府の腐敗問題について詳細な報告書で告発した会計検査院長を大統領が解任したことに始まり、昨年9月にはエジプト政府が在米ビジネスマンを使って米上院議員夫妻に贈賄している疑惑が米紙で報じられた。

その他、2019年と20年の2回にわたり、元軍関係ビジネスマンのムハンマド・アリー氏が政府の内部文書をビデオクリップで告発して民衆の抗議デモが起きた。

エジプト政府は、国内で非常に厳しいデモ規制や活動家の拉致・拘束をしているが、このガザ攻撃を背景にして民衆蜂起の動きが出てくる可能性はある。しかし問題は、2011年革命後の経緯を見てもわかるように、本当の意味での経済改革や民主化を担う役割を果たす市民的権力が構築できるかどうかだ。

過去の悪夢を再現するパレスチナ人移送計画

エジプトとイスラエルの国境線(中央)を挟んで左側にシナイ砂漠、右側にネゲブ砂漠が広がる

パレスチナ人の移送計画が出たのは今回が初めてではない。

1953年から55年にかけて、アメリカ主導のもとでイスラエルとエジプトを和解させるためにガザ住民移住計画が出た。当時のアメリカの和平政策「アルファ計画」の一環だ。これを知ったイスラエルのベングリオン国防相は、1955年2月にシャロン将軍に命じてガザを挑発的に攻撃した。だが、イスラエルの攻撃やアメリカ主導の住民移送計画に反発して同年3月、ムスリム同胞団や共産党員を中心とするガザの住民蜂起が起きた。これがその後のエジプト・イスラエル関係の大きな転機になったといわれる。

その後、イスラエルは1967年戦争(第三次中東戦争)に勝利し、シナイ半島を占領した。エジプト・イスラエル和平条約締結をへて、1982年4月にシナイ半島がエジプトに全面返還されるが、同年7月にイスラエルはレバノン・ベイルートに侵攻。サブラ・シャティーラ・キャンプ虐殺事件が起きるなかで、米国や英国はエジプトのムバーラク大統領に対して、レバノンのパレスチナ難民をシナイ半島に移住させることを提案している。

1996年、ムバーラクとネタニヤフが会談し、シナイ半島の一部を割譲してパレスチナ国家を建設する案がイスラエルの『ハアレツ』紙に掲載され、アラブ中の反発を集めた。2000年代初頭には、北シナイとガザのスワップ(交換)案がイスラエルのエイランド将軍などから出る。

2012年には親米のモルシー政権に対し、米国がシナイ半島の3分の1をパレスチナ側に割譲することを提案しており、これについて現在のシーシー政権は「テロ集団(ムスリム同胞団)の策謀」であると批判している。パレスチナ自治政府のアッバース大統領も2018年にこの案を批判していたといわれる。

最近では2017年、イスラエルのガムリエル社会平等相(現在の諜報省大臣)が、西岸以外の地域にパレスチナ国家を建設することが「唯一可能なオプション」とのべ、エジプトのショクリー外相が批判している。

そして2020年1月、トランプ米大統領が「世紀のディール」として最終的な中東和平案を出す。エジプト国境沿いのネゲブ砂漠に二つのパレスチナ人居住区を作り、ガザから住民を移動させるというものだ。エジプト政府はこれを支持したが、他のアラブ諸国は同意していない。

そもそもこうした「住民移送」の発想はどこから出てくるのか。

第一次世界大戦後、トルコとギリシャがトルコにいるキリスト教徒とギリシャにいるイスラーム教徒の住民を交換したことが(実際には多くの犠牲者を生んだが)「成功」のモデルとされ、その後の国際社会がそれを受け入れてきた経緯がある。

インド・パキスタンの分離独立時にも住民交換がなされたし、それ以前にそれを最も陰惨な形でやったのがナチス・ドイツだ。「絶滅収容所」に送る前にユダヤ人をパレスチナ等に移送する事業をシオニストと結託してやった事業もあった。またナチス崩壊後、故郷に帰ろうとしても受け入れられず避難民となった大量のユダヤ人を移送するために1947年国連パレスチナ分割決議案が採択され、今日の悲劇を作った。

一方、住民移送の当事者であるガザ住民の多くは、他のパレスチナの地域から追われてガザに流れ込んできた人たちであり、ガザを追い出されると二度とパレスチナに戻れなくなることを恐れていると報道されている。イスラエルはガザのジャーナリストや学者などの知識分子を狙い撃ちして殺害しており、大金を払ってでも出国を望む人たちもいる。憂慮されるのは大量の住民が強制的に押し出される事態だ。

住民移送問題は、パレスチナ人だけに起きている問題ではない。エジプトでもシナイ半島の住民(多くは遊牧民)たちが、ガザ住民移送計画に対する抗議デモをおこなっている。シナイ半島に跋扈(ばっこ)した「ISシナイ州」掃討作戦のため、2013年以降、エジプト政府は北シナイの住民15万人以上を強制移住させている。1万2000以上の家屋が破壊された。

ラファ市は1982年にシナイ半島が返還されたときに、半分はエジプト、もう半分がパレスチナ自治区ガザに分割されたが、エジプト側はほとんど破壊されて人が住める状態ではない。強制移住の対象となったシナイの住民からすれば、もしそこにパレスチナから人が流れ込めば自分たちは村に戻れなくなるため「自分たちを村に戻せ」と訴えている。

住民移送や地域を二つに分割して壁を作るというようなことは、戦後もアジアやアフリカの国々では少数民族に対して平気でおこなわれてきたことであり、その悪夢を再現するような極端な形で表れているのがパレスチナの住民移送計画だ。

ラファ越境ビジネスが示すこと

現在、多くのパレスチナ人が生命の危機にさらされ、ラファの検問所をくぐり抜けてエジプト側に逃げようとする住民がいるなかで、越境の仲介業者が法外な手数料をむしり取っていることが報じられている。そのため日本でもクラウドファンディングが呼びかけられ、お金を集めて大金を支払って出国したという人もいる。こうした越境ビジネスが発生したのは、2013年にエジプトがラファ検問所閉鎖を強化してからだ。

当時、パレスチナ自治政府のガザ警察長官の女性秘書だったウンム・ヒシャームが、パレスチナ・パスポート保持者でエジプトに出られない人たちから1人当り1500~2000米㌦を取って外に出すことを始めたのが最初のようだ。

その後、シナイ半島の政商イブラヒーム・アルガーニー(タラービーン部族出身)が運営する観光業者ハラー社がこの越境ビジネスに参入し、1人当りの手数料を1200米㌦(現在のレートで約18万8000円)に統一した。彼は軍や大統領と非常に密接であり、この手数料がどこに流れているかは推して知るべしだろう。

その後、シナイの治安状況が鎮静化し、エジプトとハマースの関係改善とともに検問所の開放日数が増加すると手数料も低下し、昨年の10・7直前には350米㌦程度だった。ところが10・7後に高騰し、11月初旬には5000米㌦(約78万円)、1月には1万1000米㌦(約178万円)にもなったといわれる。

その他、赤新月社や諸外国がガザに支援物資を入れるためにラファ検問所を通そうとしても閉鎖されているため通せない。そこで先述のアルガーニー所有の建設会社「シナイの息子たち」社が支援物資の越境業務を独占管理し、トラック1台当り5000米㌦の手数料を取っているとされる。いずれもとんでもない値段だ。

現在、エジプトでは2011年の革命で失脚したムバーラク大統領一族に近いビジネスマンや政治家が復権し、その一部が軍と繋がってますます肥大している。越境ビジネスはその構造的腐敗の一つの表れだ。

検問所から出たパレスチナ住民は、お金を取られるだけでなく、エジプト人の警官や軍人からも嫌がらせを受ける。パレスチナ人は誇り高い人たちなので、酷い言葉を浴びせられながら高いお金を払って出て行くことに非常に屈辱を感じながら越境しているのが実態だろう。

ちなみに、越境ビジネスに参入したアルガーニーは、もとは反政府抵抗運動の活動家であり、2004年の反政府活動で大量の部族が捕まったときに抵抗運動を始めた人物だ。そのうちに抵抗運動とエジプト軍の間に立つようになった彼はビジネスマンとして成長し、エジプト政府もこれまで疎外してきた部族をIS対策に利用するようになった。だから彼は大統領や軍と繋がる政商であると同時に非正規軍を率いる軍閥でもある。エジプトに限らず中東諸国では、このような民兵化したビジネス集団みたいなものが横行している。これが中東の公正な政治社会秩序の構築を妨げていることはいうまでもない。

今後のガザとパレスチナ―私たちに何ができるのか

今後のガザとパレスチナにおいて、私たちに何ができるかを考えるとき、逆に何ができなかったか、それはなぜか。なぜジェノサイドを止められなかったのかということを考えなければならない。

そこで考えるのは、パレスチナ問題における「第三者」ということだ。よく「中立的立場から」「どっちもどっち」とか、ひどいのは「暴力の連鎖」というような文脈でパレスチナ問題が語られている。だが「公害に第三者はない」(宇井純氏)。加害者と被害者の圧倒的な非対称の関係において、市民の無関心や専門家が中立的立場を装いながら加害者の代弁をするということが公害問題でよく見られたが、同質のことがパレスチナ問題においてもいえるのではないか。

今後のことでいえば、今すでにおこなわれている戦争犯罪の追及から「占領」体制終了への道筋について考える必要がある。

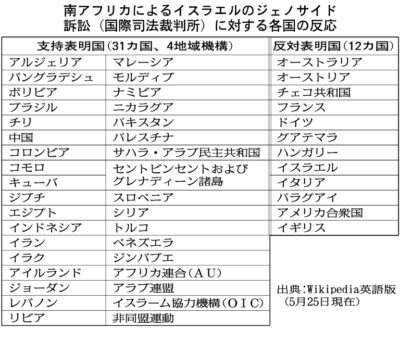

昨年12月29日、南アフリカがイスラエルをジェノサイド条約違反の疑いでICJ(国際司法裁判所)に提訴した。1月12日にドイツは拒否声明を出したが、ICJはガザに緊急に人道支援を供給することを可能とする暫定措置命令を発出している。

南アのICJ提訴に対する支持表明国は、現在までに確認できるのは31カ国・4地域機構。反対表明国は12カ国だ【表参照】。支持・不支持国の構成を見ると、非常に示唆的なものがある。ガザ停戦のために国連安全保障理事会がうまく機能しなかったのは、いわゆる“国際社会”の機能不全であり、安保理をはじめ国連機構そのものが大きな限界に達しているということだ。

ここでグローバルサウスの国々、また「グローバル市民社会」の力が試されている。欧米諸国はすぐさまイスラエルの自衛権を認めるという条件反射的な支持をしたが、これはイスラエルや欧米諸国の市民の力によっても変えなければならないし、また外側からの力もなければ変わっていかない。そこで日本はどのような立場を取るべきなのかを考えなければいけない。

やはり軍事問題の解決は避けられない。典型的なのは、イスラエルの自衛権は認めるが、パレスチナの自衛権は認めないという不合理だ。オスロ合意以降、パレスチナ自治政府には小火器しか保有が認められず、自動小銃の数にも規制がある。要するにパレスチナ人に主権を認めていない。この安全保障の問題は解決しなければならない。

そこで停戦後のガザに国連もしくは“国際社会”の直接介入が必要となる。だが、占領地(西岸・ガザ)への国連・国際部隊の駐留については、イスラエルは断固拒否するとみられる。

過去の事例でいえば、1956年戦争(第二次中東戦争)後にカナダの外相ピアソンが提唱して国連緊急軍(UNEF)が組織され、エジプト側はその駐留を受け入れたが、イスラエルは拒否している。その後、エジプトのナセル大統領が国連緊急軍の撤退を要求したことが、後の1967年戦争(第三次中東戦争)に繋がったという痛恨の教訓もある。

一方、ゴラン高原では、イスラエルは1974年に国連兵力引離し監視軍(UNDOF)を受け入れている。エジプトでは、1982年にシナイ半島が返還された後、イスラエルはシナイ半島を四つの地域に分けてエジプト軍の展開を厳しく規制したが、もっともエジプト境界線に近いゾーンに限ってエジプト警察の駐留を認めた。さらに多国籍部隊・監視団(MFO)が駐留している。イスラエル側のゾーンはイスラエル軍四個歩兵大隊が駐留しており、軍事力の圧倒的な不均衡がある。

イスラエルはガザにも西岸にも外国部隊の駐留は認めないだろうが、パレスチナ人の生命や財産を守るためにはなんらかの介入は必要になる。ちなみにゴラン高原へのUNDOFとシナイ半島のMFOには自衛隊員も派遣されている(UNDOFからはシリア内戦激化で撤退)。

今回の事態が明らかにしたのはオスロ合意体制の有名無実化であり、欧米が主導した和平プロセスは完全に破綻している。かといってグローバルサウスの国々が新しい和平の枠組み(一国家解決案or二国家解決案)を作ることも現実的には難しい。さまざまな運動が展開はされているが、問題を引き起こしている当事者は欧米諸国とイスラエルであり、そこが変わらない限り変わらない。パレスチナ問題では常にハマースやファタハ側の問題が焦点にされるが、問題は逆であり、改めるべきところが改めないから問題が続いているのだ。

■参加者との質疑応答から(抜粋)

質問 南アがイスラエルをICJに提訴したが、エジプト政府はその支援を表明した。それはイスラエルにとってどの程度インパクトがあるのか? 親イスラエルのシーシー政権がそのような行動に出た背景は?

長沢 イスラエルへのインパクトはそれなりにあるだろう。これまでもレバノンでの戦争犯罪が認定され、イスラエルの閣僚や関係者がイギリスに簡単には行けなくなったこともある。ただICJ加盟国がどれくらいいるのかという問題もある(74カ国)。

シーシー政権がICJ提訴に参加したのは、あくまでも国民の無言の圧力によるものだ。政権基盤が非常に脆弱になっている政権にとって国民世論は大きな問題だ。だから否が応でもICJ提訴に参加せざるを得ない。

エジプトの一般国民の中にはガザに連帯する意識は強い。だが、ヨルダン、イエメン、イラクなどでは政府公認で巨大デモが組織されるが、エジプトではそのようなデモが反政府運動に繋がることを警戒して組織されない。それでも散発的に起きており、エジプトの人たちがガザに同情し、連帯した動きをしているのは確かだ。表には現れないがSNSなどで、とくに若い世代を中心に情報交換しながら連帯の意志を表明している。それが世論調査で対イスラエル和平条約の支持者が11%しかいないということに表れている。そもそも国内に民主主義がないのに外国と和平条約を結ぶということ(日韓条約などもそうなのだが)への反発がある。だから決してエジプト人がパレスチナ問題を忘れているということではない。パレスチナ問題の責任を取りたくないというのはエジプト政府の姿勢であって国民は別だ。

質問 なぜエジプトとパレスチナの国境なのに、イスラエルの顔色をうかがいながら検問所を閉ざしてしまうのか?

長沢 要するにアメリカとの関係があるからだ。これには腸を煮えくり返しているエジプトの軍関係者はいるはずだ。昨年六月に起きたエジプト警官によるイスラエル兵射殺事件は、そのような屈辱への反発が警察や軍関係者のなかで高まっているからだ。表では偉そうなことをいうが、裏では札束で頬を引っ叩かれながらイスラエルやアメリカの下働きをしているのが現在のエジプトの実態であり、誇りあるエジプト人は憤懣やるかたない思いを募らせていると思う。

新しいアラブ市民社会の構築

2011年2月のエジプト革命ではムバーラク政権が打倒された(カイロ、タハリール広場)

質問 中東諸国のなかでもエジプトは早くからイスラエルと国交を結んできた。今でも本当に「アラブの大義」はエジプト社会および政治において力を持っているのか?

長沢 「アラブの大義」とは、いわゆるアラブ民族主義だ。アラブを統一する、パレスチナを解放するという大義のもとにアラブ各国は国民国家を作った。エジプト・アラブ共和国、イエメン・アラブ共和国、シリア・アラブ共和国…というダブルナショナルな国名はそこから来ている。

だが私は「アラブの大義」は使い尽くされたと感じている。エジプト人はエジプト人、イエメン人はイエメン人になってしまい、国民統合のイデオロギーとしてのアラブ民族主義はほぼ役割を終えてしまったと感じている。アラブ連盟会議も仲間内の儀礼の場になっているし、今回の事態でアラブ連盟もイスラーム協力機構も声明は出したが、国際社会においてはまったく意味を持たない。統一軍を作って派遣したり、統一交渉団を作ってイスラエルに対抗したりすることは、オイルショックが起きた1970年代まではあったが今は名前だけだ。

リビア、シリア、アルジェリア、イラクなどの国々はアラブの大義を掲げるバアス党に結集した時期もあった。だがエジプトでは、アラブの大義のために何万人という若者がシナイ半島で命を落とし、経済も疲弊したからもうやめようといって捨ててしまったのがサダト政権だ。しかし国民の中では、同じアラブでありながらこれでいいのか? という気持ちが再び出てくる。

問題は、新しいアラブ主義――アラブの新しい市民社会のようなものが、過去の抑圧的な体制と違う形で出てくる可能性があるかということだ。グローバル市民社会、アラブ市民社会というものが、既存の国の枠をこえて形成される可能性だ。2011年革命でそのことが期待されたが、各個撃破されて、結局組織的なものにはならなかった。

今アラブ諸国には、サウジアラビア、UAE、エジプトの「三国反動同盟」が形成されていると表現する人もいる。これらの国は反ムスリム同胞団、反イラン、そして親イスラエル、親米で繋がる。サウジやUAEの軍門に降ってちょっと力の強い用心棒のような形でいながら、格好だけはつけているというのが現在のエジプトだ。

ガザの停戦問題でも、2008年、2014年、2021年ではエジプトが中心になってハマースとの調停をやってきたが、今回はカタールが中心を担っている。エジプトの調停役としての力も低下しているのではないかと思わざるを得ない。それが大国意識を持つエジプト人としてはおもしろくない。

日本の市民社会の課題とは

質問 日本人としてできることや、関心をもってもらうために必要なことはなにか?

長沢 ウクライナの戦争のときと比べてもパレスチナ問題の新聞への投書も少なく、行政もウクライナのときは地方自治体まで絡んで支援体制を作ったが今回は皆無だ。つまり、メディアと行政の動きによってわれわれの世論は形成されているということを強く感じている。そこに市民社会の弱さ、国際社会との繋がりの欠落があるのではないかと思う。

日本の外交政策にもかかわるが、日本人は長年の「脱亜入欧」のなかで、もうてっきり自分たちは白人だと思い込んでいる。だがG7の中にあっても日本は欧米先進国とは違う独自の立場を取るべきだ。UNRWA(国連パレスチナ難民救済事業機関)への拠出金停止にしても、米独仏などはイスラエルから何かいわれたら「パブロフの犬」のように条件反射でパッと動く。日本もアメリカにいわれると条件反射でパッと椅子から立ち上がって起立するような国にしてしまっていることを、われわれ市民社会はもっと自覚しなければいけない。視野が非常に狭くてアメリカやG7しか見ていない。これからはグローバルサウスも台頭してくるなかで、いつまでもG7の一員であることに思い上がっていてはいけない。外交政策の問題と市民社会における国際感覚みたいな問題は繋がっているのだから。

よく「共生」といわれるが、スポーツやイベントによる市民同士の理解醸成は重要なことではあるが、同時に共生を妨げているものが何かを掘り下げて考え、克服していく必要がある。今回触れた「恐れの感情」とは、ヘイトスピーチなども含めて相手に差別意識をもって接しながら、その差別している相手に恐怖する社会的病理だ。アメリカにおける黒人への恐怖とも共通している。お互いに恐れを抱かずに住む世界を作っていかなければならず、そのためにはいろんな形の努力がいる。イスラエルや欧米諸国の市民社会でそれを克服する動きをすると同時に、外側からも圧力をかけていくことが必要だ。

(5月27日付)