アラビア半島、アフリカ東部、南西アジアでバッタの大群が襲来し、各国で深刻な食料危機を引き起こしている。大量発生したバッタは大型で強力なあごを持つサバクトビバッタで、1000億匹をこす巨大な群れで押し寄せて地域一帯を埋め尽くし、農作物や家畜の餌となる牧草を片っ端から食い荒らすのが特徴だ。群れの規模は、ケニアで「過去70年で最大」、エチオピアやソマリアでは「過去25年で最大」といわれ、国連も「対応が遅れれば食糧不足による人道危機をもたらす」と警鐘を鳴らす事態になっている。内戦や新型コロナ感染による経済的打撃を受けている地域にバッタ襲来の被害が追い打ちをかけており、食料不足で飢餓人口が拡大する危機に直面している。

サバクトビバッタ

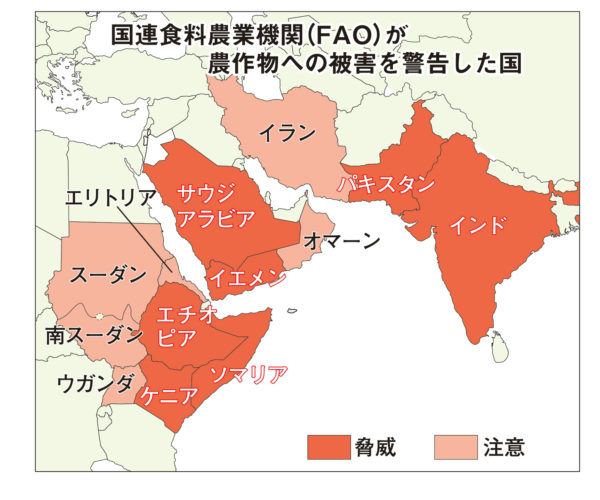

国連食糧農業機関(FAO)は3月、「再びバッタが大群を形成し始めた」と注意を促す報告を公表した。「アフリカの角」地域に位置するケニア、ソマリア、エチオピアの状況が「特に危機的」と指摘し、スーダン、エリトリア、サウジアラビア、クウェート、アラブ首長国連邦、イラン、パキスタンにも甚大な被害をもたらす可能性に言及した。バッタによる被害は日本ではあまり問題になっていないためイメージがわきにくい。しかしアフリカでは何度もバッタが蝗害(こうがい、バッタがもたらす被害)を引き起こしており、FAOには上級蝗害予報官という役職まであるほどだ。

FAOが3月段階で発した警告も「第一波」の蝗害が制圧できず「第二波」の蝗害がさらに拡大するのを防ごうとする動きだった。国連は1平方㌔㍍(100㌶)に及ぶバッタ4000万~8000万匹の大群がわずか1日で3万5000人分の食料を食いつくしてしまうこと、バッタは毎日150㌔㍍の距離を進むこと、などの特徴を挙げ早急な対応を各国に求めた。

ところが「第一波」以後も大きな勢力を保ち続けたバッタの大群は縮小するどころか、ますます規模を拡大させていった。ケニアに出没した巨大な群れは2400平方㌔㍍(縦60㌔㍍、横40㌔㍍、24万㌶)の土地を1000億~2000億匹ものバッタが占拠し、農作物を食い荒らした。この2400平方㌔㍍とは下関市の3倍以上、大阪市の10倍以上に匹敵する広大な面積である。しかもこの広い面積にバッタが1平方㍍当りに4万~8万匹という密度で押し寄せることを意味する。それはあたり一面をバッタが埋め尽くすという想像を絶する光景である。

ソマリアでは2月段階で「人々とその家畜の食料源が危険にさらされている」「サバクトビバッタの大群は異常なほど大規模で、膨大な量の穀物や飼料を食べ尽くしている」と指摘し、国家的規模で蝗害対策にとりくむため非常事態を宣言し対応してきた。それでもバッタの駆除は追いついていない。

エチオピアでもバッタの大群が2000平方㌔㍍(20万㌶)に及ぶモロコシ、小麦、トウモロコシ等の農地を食い尽くした。牛の牧草地も激減した。その結果、約100万人が緊急食糧援助を必要とする事態になっている。

こうしたなか国連世界食糧計画(国連WFP)は4月、新型コロナ感染のパンデミックが飢餓人口を倍増させ、2020年末までに2億6500万人に増加する可能性があるという推計を発表した。その調査結果では「2019年に急激な食料不安に苦しんでいる人々の大多数は、紛争(7700万人)、気候変動(3400万人)、経済危機(2400万人)の影響を受けた国々にいる」と指摘した。そして「最悪の食糧危機」に陥っている国として10カ国(イエメン、コンゴ、アフガニスタン、ベネズエラ、エチオピア、南スーダン、シリア、スーダン、ナイジェリア、ハイチ)をあげ、新型コロナ対応の遅れがもたらす経済的打撃について言及した。

だがアフリカ地域では新型コロナ感染拡大と同時進行でバッタ襲来による被害も拡大していた。外出禁止や人との接触禁止で農作業やバッタ駆除が十分にできなかったうえ、物流網が滞って殺虫剤がなかなか届かなかった。そうした悪条件も重なり、サバクトビバッタの大群は、エチオピアをはじめ、ソマリア、ケニア、ジブチ、エリトリア、タンザニア、スーダン、南スーダン、ウガンダなど、アフリカ東部の大部分の農作物を食い荒らしながら群れを拡大している。その群れが今ではインドやパキスタンにまで迫っている。

ケニアでのバッタ被害

バッタが大量発生したのは、近年の異常気象が東アフリカの砂漠に大量の降雨をもたらし、良好な繁殖環境をつくった影響が大きいという。現在、バッタ大繁殖の要因の一つとされているのは、インド洋西部の海面温度が上昇する「インド洋ダイポールモード現象(IOD)」と呼ばれる気候変動現象である。IODは数年間に一度、夏から秋にかけて発生する現象で正と負の二種類あるという。正のIODが発生すると熱帯インド洋の南東部で海面水温が平年より冷たくなり、西部の海面水温が上がる。この気候変動がもたらす対流活動の変化で東アフリカでは雨が多くなり、インドネシアでは雨が少なくなる。他方、負のIODが発生するとインドネシアやオーストラリアで雨が多くなる。こうした現象を踏まえて「温暖化でバッタの繁殖期間が長くなり、過去にない大被害につながった」と分析するFAO(国際連合食糧農業機関)専門官もいる。

今回のサバクトビバッタ大量発生は2018年にアラビア半島を襲ったサイクロン(温帯性低気圧)が直接的要因と見られている。2018年には5月と10月にサウジアラビアとイエメン、オマーンにまたがるルブアルハリ砂漠にサイクロンが上陸し、異例の豪雨をもたらした。本来は半砂漠地帯でなにも食べ物がないはずの土地に雨水が潤いを与えたため、広大な草原が現れた。餌となる植物が増えたことでイエメンとオマーンの国境付近にサバクトビバッタが大量発生した。さらにサバクトビバッタには「湿っている地中に産卵し、その卵が吸水する必要がある」「温度が高いほど発育が早まる」という特徴がある。温暖化で気温が高くなったうえ、サイクロンによる大雨が降れば、こうしたバッタの孵化や発育に極めて有利な条件をつくり出す。そうなるとバッタが産卵して以後の成長が早まるため、より短い期間で大きな群れが発生する頻度は高くなる。こうしてバッタが大群をつくりやすい好条件のなかで移動を繰り返し、各地の農作物を食い荒らした。

そして翌2019年10月には、ソマリア北部やエチオピアで洪水が発生した。さらに同年12月にアフリカ東部をサイクロンが直撃した。この時期は通常バッタの餌となる植物が枯れている時期だが、またも大雨の到来で植物は枯れず、サバクトビバッタの繁殖が止まらない状態となった。しかもこのときは、2018年のサイクロンで巨大化したサバクトビバッタの第一世代の群れに加えて、次世代の群れまで大繁殖を始めた。サバクトビバッタの群れは「第二世代は第一世代より20倍のペースで増える」といわれている。今年1月にFAOが「バッタの群れは6月に入ると500倍に増える可能性がある」と警鐘を鳴らしたのは、こうしたサバクトビバッタの急激な繁殖傾向を踏まえた試算である。

しかも今回、ケニアやエチオピアでバッタが大量発生した時期はちょうど作付けの季節で、農作物の苗が伸び始めた頃だった。こうした農作物が苗の段階でみな食い尽くされてしまったため、アフリカ東部の農家は今後、農作物を収穫する望みも絶たれてしまった。それはアフリカ各国の食料供給を脅かす危機的事態を招いている。

また、サバクトビバッタは農作物だけでなくヤギやラクダの餌まですべてを一瞬で食い尽くすため、生活できなくなった農家や遊牧民が都市に流入することを懸念する声も出ている。

だがそれ以前からこの地域では、内戦続きで物資供給網が安定していないという問題を抱えていた。そのため各国政府の予算は治安対策や、国民生活に不可欠な道路などインフラ整備などが優先され、バッタ対策の予算は後回しにされてしまう傾向がある。蝗害を防ぐには、バッタの行動範囲が限られる幼生の頃に駆除することが重要だが、巨大な群れが発生した後に慌てて対策をとろうとし、手遅れになってしまう場合も多いのが現実だ。

そして今回のバッタ被害に追い打ちをかけたのが、世界的な新型コロナウイルス感染症だった。「パンデミックを防ぐ」という理由で実行されたロックダウン(都市封鎖)によって「旅行制限」がかかり、バッタの専門家が現地へ行くことも難しくなった。専門家がバッタ大量発生の実態や原因・予防策を調べたり、地元住民に駆除対策の仕方を教えることもできない事態に直面している。

大量発生で攻撃的性格の群生相状態に

現在、東アフリカからインドにかけて大量発生しているのはサバクトビバッタである。サバクトビバッタは日本国内でよく見かけるトノサマバッタのような風貌をしており、体長が約5~6㌢㍍ほどある大型のバッタ(寿命は3~5カ月程度)だ。普段は「孤独相」という呼ばれる状態にあり、群れにならず単体で行動している。性格はおとなしく、体の色も身を隠しやすいように、目立ちにくい茶色がかった緑色をしている。ところが大量発生して群れをなすと「群生相」という状態に変化し、体つきも体の色も性格も激変してしまう。同じサバクトビバッタなのに性格は攻撃的になり、体の色は非常に目立つ黄色と黒色のまだら模様になる。そして大群をつくって行動し、植物や農作物を食べながら時速16~19㌔㍍の速さで、1日に5~150㌔㍍も移動するようになる。

しかもサバクトビバッタは1匹が1日約2㌘の食料を食べることができる。2㌘といえばサバクトビバッタの体重とほぼ同じで、1000億匹の群れなら20万㌧もの食料を1日で食べ尽くしてしまうことになる。この「孤独相」から「群生相」に変わる特殊能力は「相変異」と呼ばれ、「相変異」を示す種類がバッタ、「相変異」を示さない種類が蝗(イナゴ)と呼ばれている。

「孤独相」のバッタが「群生相」に変異し、群れをなして移動するようになる直接的なきっかけは雨だという。サバクトビバッタは湿った砂地にのみ産卵する特徴がある。乾いた砂地に産卵すると卵がみな熱で死んでしまうからだ。そのため大雨が降ったあと、バッタは狂ったように産卵していく。その数は1平方㍍当り1000個に及び、砂地は卵だらけになるという。卵からかえった幼虫は、生え始めたばかりの草に溢れ、食べ物が豊富にある環境下で成長していく。

サバクトビバッタはその後、いくつかの段階を経ながら飛行可能な成虫になる。なにも変化がなければ「孤独相」のおとなしいバッタとして成長していくが、いったん条件が整えばどの段階でも「群生相」に変化してしまう。そして「群生相」へ変化し始めたバッタは群れをつくって草を食い尽くし、さらなる食料を求めて大群で移動するなかでより進化をとげていく。体の割合に比べて翅(はね)が長くなり、後ろ脚は短くなるなど、遠くまで飛んでいくのに適した体つきに変わっていく。また「群生相」に変わったバッタは、お互いを避けあう控えめな「孤独相」の性質が変わり、みなが同じ方向に向かって行進するようになる。この行動は「マーチング」と呼ばれ、群れのなかでお互いに衝突して共食いすることを防ぐ動きだと考えられている。(※孤独相から群生相に変わるメカニズムはまだ解明途上で、さまざまな説がある)

こうして砂漠の各地に点在する草原で「群生相」に変化したバッタの集団が、緑のある新たな畑や草地を食べ尽くしては次の草原へ飛んでいき、そのたびに群れを肥大化させていく。あげくの果ては数千億匹もの大群をつくって農地を次々と丸裸にし、すでに内戦や新型コロナで経済的苦境に直面している貧困地域の食料を根こそぎ奪っていく事態になっている。

しかしこの「相変異」を示すバッタは、サバクトビバッタだけには限らない。「群生相」に変化するバッタは世界に複数存在しており、日本でも蝗害が起きる可能性はある。

「群生相」に変わりうるバッタとしてはサバクトビバッタ以外にも、トノサマバッタ、モロッコトビバッタ、オーストラリアトビバッタ、ロッキートビバッタなどがいる。日本にいるトノサマバッタも生息範囲は東アジアに広く分布しており、過去に深刻な蝗害をもたらしたこともある。アフリカにいるトノサマバッタの亜種がマダガスカルなどで大量発生したり、中国でトノサマバッタが蝗害を引き起こした記録、江戸時代に関東平野で蝗害が発生した記録もある。

こうしたなかで、どうやってバッタを駆除するのか、どうすれば蝗害を防げるのか、その方向性を見いだすことが差し迫った課題になっている。

現在のバッタ駆除は主として殺虫剤で駆除する方法がとられている。国際連合食糧農業機関(FAO)はバッタ対策専門チームを配置し、人工衛星によるGIS(地理情報システム)を使ってバッタの動向を調査している。バッタが集合化する兆候を調べ群生相化しそうなバッタの集団を見つけると、FAO専門チームが今後の被害の予想をしながら、各国のバッタ対策組織と連携して殺虫剤を散布していく。それは飛行機やヘリコプターを使って低空からまく場合もあれば、タンクを背負った人が地上で直接散布するケースもある。

サバクトビバッタは今のところ殺虫剤抵抗性が低いため、薬剤がバッタの表面に触れると6~7時間以内に死んでしまうという。しかし群生相の成虫が国境をまたいで移動をくり返す段階になると、一都市を丸ごと覆うような大群になるため、相当大規模な駆除対策チームを投入しても対応できない。火炎放射器で焼き殺すという案もあるが、火のついたバッタの大群が各地で飛びまわり始めたら大火事を引き起こすことにもつながりかねない。アヒルの大群でバッタを退治する話もあるが、アヒルのバッタを食べる量は1日に約200匹という。仮に10万羽のアヒルを派遣しても数千億匹にのぼるバッタに太刀打ちできるかわからない。しかもバッタが発生した農地に何万羽ものアヒルを投入すれば農作物自体が踏み荒らされてだめになる。そのため、アフリカ各国は羽が小さく移動能力の低い幼虫のバッタを殺虫剤で退治する「初期防除」に力を入れている。

しかしバッタの幼虫を対象にした殺虫剤散布でも散布範囲は広く、人手が多数必要になる。薬剤が人体に付着すれば体調異変につながり、土地全体に異変をもたらす危険もある。そのため薬剤の知識と散布技術の習得が必要で、だれでもすぐ散布要員になれるわけではない。しかも殺虫剤は液状の薬剤をULV(ウルトラ・ロー・ボリューム)という特殊な方法で微粒子化し、少量で高い殺虫効果をあげる工夫が施されており、大量散布の前には地元住民を迅速に退去させることも必要になる。

さらにサバクトビバッタの生態を利用した駆除法も研究されている。サバクトビバッタの幼虫の群れは昼間、草を食べながら地面を歩いて移動するが、夕暮れ時に大きい植物に登り、夜間はそこで過ごす。通常、砂漠の動物たちは温度が下がった夜間に動きが活発化するが、バッタは気温が下がると動きが鈍くなる。こうしたバッタの習性から移動場所を探り出し、殺虫剤で一網打尽にする方法も模索されている。

こうしてアフリカ東部や中東各国のバッタ対策関係者は、移動し続けるバッタの群れの位置を追い続けながら、住民生活に支障を来さないように駆除作業を続けているが、駆除要員も物資も資金も不足しており、国際的なバックアップ体制の拡充が急務になっている。

バッタの大発生を防ぐ対策は、早期対処とともにバッタが大量発生しやすい環境を改善していくことも不可欠である。気候変動がバッタ大量発生の一因といわれるが、世界各地で拍車がかかってきた大規模農地を確保するための森林伐採なども無関係とはいえない。森林を切り開いて新たな草原を増やしたり、大企業を呼び込んで広大な面積に単一の作物を作付けするプランテーション農業の拡大も、バッタの大量発生を助長する人為的な要因の一つである。

また「サバクトビバッタの群れが中国に向かっている」「バッタ専門家はサバクトビバッタは低温に弱くパキスタンの東にあるヒマラヤ山脈は越えられないといっている」などの情報もある。だが、もっとも現実的な脅威は、その地域にもともと生息しているバッタが群生相に変化し、大量発生することである。規模に違いはあるが、バッタの大量発生はこれまで、アメリカ大陸やオセアニア、フィリピン、日本でも起きている。日本では2007年6月に開港前の関西国際空港二期島の草原でトノサマバッタが大量発生した事例もある。

そして今後必要なことは、大規模な蝗害が世界各地で起こりうることも想定し、食料自給率を世界的規模で高めておくことである。農水省が公表している「諸外国の穀物自給率(2013年)試算」によれば、日本の穀物自給率は173の国・地域中124位である。現在、蝗害を受けている主な国の穀物自給率はエチオピア=112%、ケニア=67%、タンザニア=104%、パキスタン=114%、インド=111%、で自給率100%超えの国も複数ある。しかし日本の穀物自給率(飼料用含む)は28%である。穀物自給率100%以上でも蝗害で食料危機に直面しており、日本がいかに危機的な状況にあるかが浮き彫りになっている。