兵庫県西宮市で7月22日に開催された全国再エネ問題連絡会第二回全国大会では、山梨大学名誉教授の鈴木猛康氏が「増災――日本列島崩壊に至る再エネ開発」と題する基調講演をおこなった。以下に講演要旨を紹介する。鈴木氏は防災科学技術研究所を経て山梨大学教授となり、退官後の現在は特定非営利活動法人・防災推進機構の理事長を務めている。なお、今回の講演の内容は鈴木氏の著書『増災と減災』(理工図書)で詳しく展開されている。

** ** **

鈴木猛康氏

「増災」という言葉は初めて聞かれた方が多いのではないか。「減災」というのは聞いたことがあると思う。1995年の阪神淡路大震災の後、当時京都大学教授であった河田恵昭先生が提唱されたもので、大震災のような自然災害の発生を防ぐことは難しいため、災害は起きるという前提のもとで、被害をいかに軽減させるかが重要との考えで、減災の方法が提案された。

これに対して「増災」とは、災害のリスクを大幅に高める開発行為、あるいは開発推進制度のことを指す。メガソーラーや大規模風力発電などの再生可能エネルギー開発もこれに含まれる。

「日本列島崩壊に至る再エネ開発」というのはオーバーだという人がいるかもしれない。しかし再エネ開発の現場では、住民が土砂災害などが起こる不安に苦しめられている。私は専門家としてその解決に少しでも役立とうと思い、研究を進めてきた。

今、山梨県では、太陽光パネルはどこであっても許可なくつくれない。2021年7月に設置に関する規制を大幅に強化する条例をつくったからだ。当初は出力10㌔㍗以上の発電施設を規制していたが、その後10㌔㍗未満を含むすべての施設を規制対象にしている。長崎幸太郎知事は、事業者に訴えられたら判例をつくるまでたたかうといっている。事業者は新規事業から撤退している。

自然災害頻発の裏に 森林の保水機能の喪失

先日、秋田で豪雨災害が起こった。マスメディアがなんといったかというと、「地球温暖化のせいだ」といった。世界の平均気温は100年で0・73度上昇しているが、それが原因である根拠はない。

戦後、国策で人工針葉樹林に変える拡大造林計画をおこなった。そのうちエネルギー革命が起こって、燃料は木材ではなく石炭、そして石油にかわった。続いて木材の輸入自由化だ。だから森林整備に携わる人がいなくなり、森林は放置された。水源かん養機能が低下し、斜面は不安定になっていった。

広葉樹がしっかりと根を張ることで、根と菌糸によって土も支えるし、降水も貯めてきた。菌根菌は植物の根に菌糸をからみつかせ、樹木から光合成による炭水化物をもらうとともに、それを栄養源にして菌糸を土壌中に伸ばし、窒素やリンをかき集めて樹木に送るという共生関係を保ってきた。また菌糸は、土壌中で有機態窒素を無機態窒素に変換し、作物が吸収できるようにしている。森林が荒廃することで、この機能が壊されて保水能力が失われてきた。

7月10日に発生した福岡県久留米市田主丸町の土石流災害

2017年7月の九州北部豪雨では、土砂とともに大量の流木による被害が大きかった。そこでわかったことだが、スギやヒノキなどの針葉樹林はせいぜい2㍍程度しか根をはっていなかった。また棒状に育つ針葉樹は激しい洪水で枝や根がもぎとられ、流れる速度も増し、大きな勢いで家屋に突き刺さる凶器になった。

森は「緑のダム」といって、雨が降っても雨水は森林の土壌に一度蓄えられ、地下水となって徐々にしみ出し、河川に流れていく。1時間あたり50㍉から100㍉程度の雨なら、それを蓄える力はある。これを広葉樹林に比べて保水力の少ない針葉樹林に変えてしまったので、河川に大量の土砂が水と一緒に流れ込むようになり、河川の氾濫が起こるようになった。

また、今回の秋田の豪雨災害を見ると、JR秋田駅の周辺では都市化の影響で内水氾濫が起きている。都市化される前は山林や水田に保水機能があったが、都市化で道路や駐車場などがコンクリート舗装されたため雨水が浸透しにくくなり、すべて雨水管に流れ込む。雨水管は降水量が40~50㍉以上になると処理能力をこえ、あふれて内水氾濫がおこるようになった。

私は山梨大学に勤める前は、防災科学技術研究所にいた。そのときの仲間に竹内郁雄先生(東京大学名誉教授)がいて、彼が「減災があるなら増災があるでしょ」といった。その言葉に背中を押されて私は増災についての研究を始め、13年かかって『増災と減災』という本を書いた。

遷都4回と大阪城築城 関西の山々ははげ山に

きょうの会場は兵庫県なので、関西地方の歴史を見てみると、遣唐使を派遣していた7世紀から8世紀にかけての100年間で、4回の遷都がおこなわれた。694年の藤原京に始まり、平城京、長岡京、そして794年の平安京だ。中国に対して日本も進んだ国だと示すために、唐の長安にならった条坊制の都市を建設し、内裏や太極殿、官舎を建て、神社仏閣の造営をおこなった。

そして、そのために大量の木を伐ったわけだ。奈良盆地から大木が消え、湖南アルプスや田上山(いずれも現在の滋賀県)ははげ山となり、山の荒廃が進んだ。今でも、木を植えても砂状になった真砂土が木の根と一緒に崩れるような土地だ。湖南地方の河川はほぼ天井川(河床が周囲の土地より高い)となり、河川の氾濫が頻発した。

その後、天下を統一した豊臣秀吉が、大阪城築城のために神戸の六甲山から大量の花崗岩を切り出させた。また、「武庫山(現在の兵庫県宝塚市)の樹木伐採勝手足るべし」という布令を出し、地元住民に樹木の伐採を自由におこなうことを許可した。ある意味では町民にとってやさしい政策だったかもしれないが、その結果、住民が樹木伐採だけでなく、下草や落枝、落葉まで持ち帰って燃料や堆肥にし始め、六甲山もはげ山になった。こうして江戸時代以降、大規模な土砂災害や洪水が多発した(1892年、1896年)。

植物学者の牧野富太郎は1881(明治14)年に六甲山のはげ山を見て、「はじめは雪が積もっているのかと思った。土佐の山にははげ山など一つもないからであった」と記している。淀川も流出する土砂の量が多いため、明治になっても大阪港が建設できないほどだった。昭和になってからも、1938(昭和13)年に阪神大水害が起こり、死者・行方不明者約700人、被害家屋約12万戸という大きな被害を出した。

これに対して、明治政府によってオランダから招かれた土木技師、ヨハネス・デ・レーケが現地を視察し、氾濫をくり返す河川を治めるため、根本的な対策として水源山地における砂防、治山の工事を重要視するよう訴えた。具体的には、湖南アルプスに木を植える作業から始めた。山を守ることが水害を減らすことなのである。デ・レーケの砂防工事は、1100年以上前の首都建設による森林破壊の修復工事だった。こうしてデ・レーケは「砂防の祖」と呼ばれるようになった。

よかれと思ってやった開発や法制度が、のちに大きな災いを招いてきた。開発と災害は両立できないトレードオフの関係にある。災害を発生させないためには開発をやめなければならない。開発や開発を推進する法制度には、わかりやすい目先のメリットがある一方、災害となって後世に禍根を残し、長期にわたって人々を苦しめるデメリットがある。「安全神話」を振りまいた原発がそうだ。そして、失敗に気づいても元に戻すことはできない。

つまり増災を定義すると、次のようになる。

つまり増災を定義すると、次のようになる。

人為的行為や施策によって災害発生の素因を大幅に悪化させ、大規模災害発生リスクを高める行為や施策である。人災のように小さいものではなく、政府がかかわるものだ。

また、ソフトかハードか、住民、地域コミュニティ、行政、企業などに関係なく、すべての組織がかかわるので、みんなが各行為が増災の要因とならないか監視し、増災の要因を早期にとり除く必要がある。とくに国土・都市開発、エネルギー対策などの国・自治体の施策とのトレードオフで発生することに気をつけなければならない。私は増災をさせないことが(事前)減災だと思っている。被害が出てからでは遅いのだ。

熱海市の土石流災害 法的規制は機能せず

熱海市伊豆山地区の土石流災害だが、土石流が発生したのは、安山岩の急峻な谷筋を埋めた盛り土である。この谷は、雨水浸透による地下水が集まる地形をしているが、地中の排水設備が不十分なまま盛り土で埋められてしまい、さらに地表面の排水路も排水能力不足のため、長雨による雨水が谷を埋めた盛り土に留まり、盛り土の地下水位を上昇させたものと思われる。地下水位が高くなるほど下向きの力が大きくなり、谷埋め盛り土のなかで土塊の滑動が発生し、複数の滑動が連鎖的に起こり、多くの水分を含んだ盛り土が土石流となって一気に流下した。

崩落した盛り土のさらに上部の宅地造成工事によって、雨水が逢初川流域に流れ込んだこと、盛り土西南の尾根がメガソーラー設置のために開発されたことも、多くの雨水を谷に集めた要因かもしれない。

ここで静岡県の盛り土を規制する条例や、砂防法、森林法、宅地造成等規制法など多くの法律は、効力を発揮しなかった。すべての法律を守るために、国のある省庁のある課がある。同様に各都道府県のなかにも、ある部局があり、ある課がある。これが、土砂災害防止法の所管は国土交通省で、森林法の所管は農林水産省であるというようにすべて縦割りで、お互いに情報共有しない。それぞれの部局が「やるべきことはしましたよ」といい、場合によっては証拠を隠す。縦割りで存在する法体系も、増災といえるのではないか。

山梨県メガソーラー 熱海土石流の13倍にも

山梨県甲斐市・団子新居地区のメガソーラー

次に、山梨県甲斐市菖蒲沢にあるメガソーラーについて見てみたい。

山梨県は甲斐市菖蒲沢に太陽光発電施設を誘致し、20年間事業者に貸与することとして、2013(平成25)年8月にやまなしメガソーラー(甲斐)が営業運転を開始した。その後、甲斐市菖蒲沢地区、団子新居地区の民有林で、メガソーラー発電施設の開発が盛んにおこなわれ、複数の事業者による開発によって二つの山の斜面が太陽光パネルで覆われてしまった【写真参照】。

とくに団子新居地区のメガソーラーの下流では、富士山の眺望が良いので、宅地造成によって住宅の新築が盛んにおこなわれ、県内外からの移住が進んで3000戸ぐらいの家が建った。ところが、たちまちにして太陽光パネルが斜面を覆い尽くし、雨のたびに土砂流出によって川が濁り、斜面で崩壊が発生し、遊水池の一部が崩壊するといった事態になった。

もともとこの山は、茅ヶ岳(火山)の崩壊土砂で形成されている。そして以前はこの山は、広葉樹の根がもろい表層を糸で縫うようにしながら未風化層内まで延びて、斜面を安定させていた。ところがメガソーラー設置のために斜面の広葉樹を皆伐したことにより、斜面を安定させていた根を失ってしまったのだ。このような斜面では長雨によって、表層に留まらず、さらに深い未風化層をまきこんで規模の大きな崩壊を発生させることがある。

一旦、この斜面で崩壊が起こるとどうなるだろうか【図①参照】。尾根をはさんで右側の団子新居メガソーラーに着目すると、①急斜面が崩壊し、土砂と太陽光パネル、架台が防沢川を閉塞させる、②防沢川を堰き止めた土砂によって天然ダムが形成される、③天然ダムの上流と斜面から雨水がどんどん供給され水がダムの頂部を越流すると、ダムは一気に決壊して土石流となり、下流へ水と土石と太陽光パネルを運ぶことになる。

団子新居メガソーラーの斜面の下には防沢川が、反対側の菖蒲沢メガソーラーの斜面の下には東川が流れている。普段はちょろちょろと流れる程度の谷川だが、豪雨になると谷の水を集め、川底と斜面を洗掘しながら激流となって流れる。

最悪の場合、太陽光パネルの設置された斜面全体で崩壊が発生すると、崩壊する土砂の体積は、200㍍(長さ)×200㍍(斜面の幅)×2㍍(崩壊土砂の深さ)=8万立方㍍となる。もしも、団子新居の点線で囲った斜面全体が崩壊すると、崩壊する土砂の体積は、1200㍍(長さ)×200㍍(斜面の幅)×3㍍(崩壊土砂の深さ)=72万立方㍍となる。熱海市伊豆山の土石流災害で流出したとされる盛り土の体積が5・5万立方㍍だから、その13倍の規模で土砂が流下することになる。

私は現地の住民の方から相談を受け、今年初めに現地視察をおこなった。その結果を甲斐市と山梨県の複数の部局、および知事政策局に伝え、情報共有するようにしている。

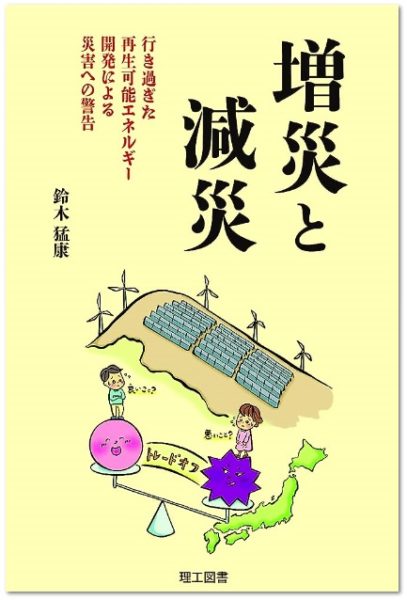

宮城県加美町の風力発電 作業用道路総延長77㎞

政府は2050年カーボン・ニュートラル達成のため、太陽光発電は約260㌐㍗、風力発電は約90㌐㍗という挑戦的な数値目標を掲げている。この数値目標を達成するため、森林がどれだけ開発され、その結果日本の国土にどのような影響があるかについて試算した。

出力100万㌔㍗の原子力発電所1基が1年間にわたって発電する発電量と同等の発電をするために必要な面積は、太陽光発電なら58平方㌔㍍、風力発電なら214平方㌔㍍と試算されている(経産省)。太陽光の設備作業効率は15%、風力のそれは20%である。これを用いて、太陽光260㌐㍗、風力90㌐㍗に必要な面積を求めたところ、必要な森林専有面積は日本の総森林面積(約2500万㌶)の0・7%となった。

ただし、経産省は算出根拠を明確に示しておらず、尾根筋につくられる作業用道路まで含めているか否かは不明である。したがってカーボン・ニュートラルの目標を達成するためには、総森林面積の1%をこえる森林が、地域によっては数%の森林が開発される可能性がある。

北海道の小樽市の市長が先日、「市民の総意として是認できない」と発言し、風力計画が中止になった。風車26基を建てるためには風車と作業用道路で44・6㌶もの山の人工改変をおこなわなければならないが、これに市長が反対したわけだ。

宮城県加美町では155基の風力発電建設計画が持ち上がっているが、これをつくるためには山の尾根筋の総延長77・5㌔にわたって、幅40㍍の作業用道路をつくるための土地改変をおこなわなければならない【図②、図③参照】。そのために森林を伐採するわけだが、これまで山を安定させてきた広葉樹の根は3~5年で朽ち果て、菌糸が存在せず、樹木が育たない、ぱさぱさの土となる。改変したところから土砂が崩れ、川から海に流れる。こうなると止められない。

鳥取県の日野川の上流では、江戸時代にたたら製鉄が盛んにおこなわれた。風化した花崗岩を掘り崩して真砂土とし、必要な砂鉄だけとって、後は川に流したため、その砂が海に流され続けて弓ヶ浜半島を形成し、入り口を遮断して、中海が汽水湖になった。こうした長期にわたる影響を考えるべきだ。

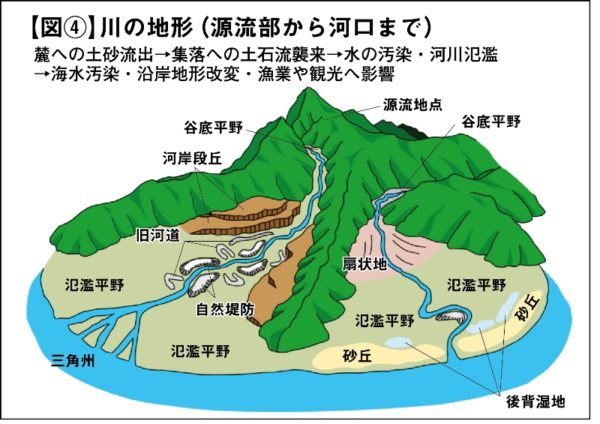

山から海まではつながっている【図④参照】。森林が山から里山、川、海へと運搬するものは、水や土砂とともに、窒素・リン・ケイ素・鉄(フルボ酸鉄)などの栄養素がある。森林の保全は里山の農業や生物多様性を育み、二酸化炭素の吸排出(森林、土中細菌、海藻による)、里山の作物、沿岸の漁業にも影響する。森林で乱開発すれば、その影響は沿岸地形を変え、観光産業に悪影響を及ぼす。

振り返ると1970年代、田中角栄首相が日本列島改造論を打ち出した。これを機に急速に国土開発が進められ、土地が高騰し、環境問題が顕在化した。そこで、国土の適正利用により住みよい地域社会を形成するため、1974年に国土利用計画法が制定され、それを所管する国土庁が総理府の外局に設置された。国土利用計画法は、国土利用にかかわるすべての個別規制法の上位に位置づけられた法律だった。今、災害対策基本法と同様に、改めて内閣府が所管する法律として、国土利用基本法を制定することが不可欠と考える。

大規模な太陽光や風力発電施設の建設が与える影響を、建設する最中や直後に発生するローカルな土砂災害だけでなく、将来の森林や里山の崩壊、河川氾濫、海の汚染、海岸地形の改変まで考慮して評価し、再エネ開発のメリットが地域に与えるデメリットに勝るかどうかを検討する必要がある。

森林における行き過ぎた再生エネルギーの開発は増災になる。100年後の子孫に、この日本列島を残せるのかということだ。