(2023年11月6日付掲載)

イスラエル軍の爆撃が続くパレスチナ自治区ガザ(7日)

パレスチナ自治区ガザ地区へのイスラエルの攻撃が苛烈になるなかで、停戦を求める声とともに、イスラエルのパレスチナへの占領と殺戮を非難する世論が世界規模で高まっている。現在進行中のウクライナ・ロシア戦争とともに国際社会が向き合うべき課題が顕在化し、日本社会の進路も改めて問われている。本紙は、国連職員や日本政府特別代表として、東ティモール、アフガニスタンをはじめとする世界各地の紛争地で停戦交渉や武装解除に携わってきた伊勢崎賢治氏(東京外国語大学名誉教授)にインタビューし、今回のガザ戦争の性質、停戦の道筋、日本社会がこの事態にいかに向き合うべきかについて意見を聞いた。

〇 〇

――ガザ戦争勃発から約4週間経った。連日イスラエルの猛爆を受けているガザ地区での死者は、すでに1万人(うち子どもが4割)に達し、イスラエル側でも1400人の死者が出ているとされる。イスラエル軍は「ハマスの殲滅」「人質解放」「自衛権の行使」を理由に攻撃を緩めず、ついに地上侵攻を開始した。国際的には無差別といえる攻撃への批判が高まり、各地で抗議デモが起きている。ハマス、イスラエルの衝突を契機にしたこの戦争をどう見ておられるか?

伊勢崎賢治氏

伊勢崎 一般にパレスチナ問題といわれるこの問題の本質は「シオニズム問題」だ。戦後70年間、世界で幅を利かせてきたイスラエルやシオニズムに対する世界の見方が、この戦争を契機に劇的に変わるだろう。

シオニストのロビー活動は、その資金力を活かし、映画業界をふくめメディアの世界にしっかり浸透し、イスラエル政府の入植政策が少しでも非難されると、即、「ユダヤ人差別」という言説に引き込むのを常としていた。それは金と時間をかけて極めてシステマティックに構築された言説空間である。

その言説を正当化する核は、ホロコーストという、人類が未来永劫にわたって語り継がなければならない負の遺産である。その被害者としての強烈な過去の経験値で、現在の「シオニズム問題」の加害者性への批判をかわす――この言説空間の効力が、今後は劇的に減少するのではないかという予感がする。

同時に、それは、すでにアメリカをはじめ幾つかの国で始まっているが、従来からある「ユダヤ人差別」が、イスラエル軍の残虐性の報道が引き金となって、新たに強化されることが懸念される。海外に居住するユダヤ人のためにも、イスラエル政府は、即時停戦に向けて、ハマスとの交渉を開始するべきである。

一方で、僕個人としては、このように歴史を俯瞰するような言い方で、今起きているガザ戦争を語りたくない気持ちがある。というのも僕はまだ30代半ばだった1999年、パレスチナに1年間ではあるが、深く関わったからだ。ハマスが台頭する以前である。1993年に、イスラエルを国家として、パレスチナ解放機構(PLO)を自治政府として、互いに認め合い、イスラエルが占領地域から暫定的に撤退することを同意した「オスロ合意」が結ばれてから、すでに6年が過ぎていた。

僕は笹川平和財団の主任研究員として、ヨルダンのハッサン皇太子によって設立されたシンクタンク「Arab Thought Forum」と共同事業を実施すべくパレスチナに派遣された。この当時は、オスロ合意に基づき、イスラエルとパレスチナ社会の相互協力を目指して「People to People」(民間レベルの交流)が謳われ、パレスチナ側とイスラエル側のNGOが共同でそれを実現する試みが盛んにおこなわれ、欧米からの資金援助が潤沢に注がれていた時代だった。

だが、現場、特にパレスチナ側では、いわゆる「オスロ疲れ(Oslo Fatigue)」が蔓延していた。オスロ合意は結ばれたのに、二国家共存に向けた政治的プロセスは停滞、パレスチナ自治区(ヨルダン川西岸地区)では、入植行為、つまりイスラエル人によるパレスチナ人の土地収奪が加速していたからだ。国家が戦争によって領土を併合してゆくというやり方だけでなく、入植者、つまり民間人の武装を側面支援しながら、半世紀以上をかけパレスチナ人から土地を収奪してきた。いわば国家ぐるみの凶悪な集団強盗だ。

当時、パレスチナ側のNGOがやっていたイスラエル人入植地のウォッチング(監視活動)に付き添ったことがある。丘の上にリゾート住宅みたいなコロニーができあがっている。日が沈むのを待って遠距離から双眼鏡で監視するのだ。ほとんど灯りがつかない。いかに官民一体の建設ラッシュで、入植を事実化させていったか――。

同時に、パレスチナNGOの間では、パレスチナ自治政府に対する不満も燻っていた。(イスラエルとアメリカの)「傀儡(かいらい)政権」という悪口で、汚職や腐敗への批判が根付いていた。西岸地区の由緒あるビルゼイト大学の交友のあった一人の教授は、「パレスチナの人々にとっての脅威は二つある。一つはシオニスト政府、もう一つはパレスチナ自治政府だ」とまで言っていた。まだアラファトPLO議長が存命だった頃だが、こういう土壌が後になってハマスを生んだとも言える。ハマスは2006年のパレスチナ国政選挙で西岸、ガザ両地区で民主的に第一党に選ばれた、歴とした「政体」である。

こんな状況下のパレスチナでの僕の仕事は、いわゆる「セカンド・トラック」外交。「ファースト・トラック」が政治レベルの外交、「サード・トラック」がNGOなどによる民間外交とするなら、その中間にあって、民間の体は装うも、できるだけ大きな影響力を持つ人物を使って政治を動かすことを目的にする事業である。

パレスチナで活動していた当時の伊勢崎氏㊧とシモン・ペレス氏㊨(1999年12月、伊勢崎氏提供)

僕の事業とは、ヨルダン王国のハッサン皇太子(現国王の父アブドラ国王の弟。イスラエル側にも信頼が厚く、中庸外交を目指す人格者だった)と、オスロ合意にも名を連ね、首相を経験するもその時には閑職にあったイスラエルのシモン・ペレス氏(ラビン、アラファトと並んでノーベル平和賞を受賞。後に大統領になる)を共同議長に据えて、当時懸案だったエルサレムの多重統治の可能性を、海外の有識者たちと一つの選択肢として、そのモデルを提案するものであった。

今はもっと悪化しているが、当時のエルサレムは、極右リクード党で後にイスラエル首相になるエフード・オルメルトが市長をしており、街の角々に自動小銃を持った若い連中がたむろしており、パレスチナ側のNGOに案内された我々のような外国人が通り過ぎると威嚇してくるような有様であった。

ガザを訪問する計画をしていたある日、ペレス氏がウインクしながら紹介してくれた人物がアリザ・オルメルト女史だった。上記のオルメルトの妻であるが、アーティスト・写真家であり、夫君の政治思想とは裏腹にリベラル左派であり、その時は不仲も噂されていた。アリザ氏にとってもガザ訪問は生まれて初めてだったが、道中の検問のイスラエル兵の驚いた顔が忘れられない。パレスチナ側の首席交渉官として知られたサエブ・エラカット氏とのジェリコでの面談や、ガザでのパレスチナ自治政府幹部たちとの会議にアリザ氏は同席し、僕のエルサレムの事業を実施するために必要な信頼の醸成を助けてくれた。

エルサレムという一つの都市を、単一のアドミンストレーション(施政)ではなく、パワーシェアリングのそれでガバナンスできないのか、が僕の事業の問題意識だ。ベルファースト(北アイルランド)などは同様の民族対立を抱え、市内が直接の戦場になりながら、施政の試行錯誤を繰り返してきた。そういう世界の叡智と教訓を、2人の共同議長の名の下に結集しようという試みだった。

それが軌道に乗りかけたころ、後に首相になるアリエル・シャロンがリクード党の代表団と共に数百人のイスラエル機動隊を引き連れて、イスラム教で3番目に神聖な場所と広く考えられている「神殿の丘」に入場を強行。「エルサレムは全てイスラエルのものだ」と宣言する。その後、オスロ合意は事実上崩壊。第二次インティファーダ(パレスチナ民衆蜂起)が始まる。そして、僕の事業は頓挫する。

僕にとっては、これが国連PKOの世界に転職する機会となったが、深い傷心の日々だったことを思い出す。僕の事業は、パレスチナとイスラエルの「共存」を目指すものであったが、強大なイスラエルによる一方的な「共存違反」が進む中でのそれは、友好を見せかけるイスラエル側の悪行を覆い隠す企てに利用されたとも言える。事実、そういう厳しい批判を受けていた。いずれにせよ、ガザ戦争が結実してしまった今、転職したとはいえ、この20年間、パレスチナの人々の苦悩を意識の外に置いてきた自分が恥ずかしい。

国家ぐるみの土地収奪 「自衛権の行使」といえるか

イスラエルによる入植地の拡大(パレスチナ自治区ヨルダン川西岸地区)

伊勢崎 話を戻すと、上述のパレスチナ社会内部の分断は、イスラエルが仕掛けたものであるという陰謀論的な論説はここでは慎むが、その分断はイスラエル側にとって好都合な状況であることは間違いない。そして、イスラエルがやってきたことは、国家・民間ぐるみの凶悪な“地上げ行為”である。

今回のガザ戦争にいたる経緯は、本当に大雑把に言うと、半世紀以上をかけて拡大してきたイスラエルによる軍事占領の中で、苦痛に耐えかねた被占領者の一部が過激化し“テロ事件”を引き起こした、ということになる。

その当事者であるハマスはテロリストであるとの喧伝が進行する中で、ハマスは民主的に選ばれた「政体」であることは既に述べた。

現在まで、アメリカは依然として「イスラエルの自衛の権利」を保護し、安保理決議において「停戦」の一言の挿入を妨害するために拒否権を使い続けている。

イスラエルの軍事占領とはいっても、その所業は、入植者、つまり民間人の武装を側面支援しながら、半世紀以上をかけパレスチナ人から土地を収奪してきたものだ。

言い方は悪いが、“強盗行為”の中で受けた被弾が、はたして国連憲章第五一条上の「国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生した場合には」とする個別的自衛権を行使する要件を満たすものかどうか、法学的検証が必要だと思う。イスラエルにとって武力攻撃を受けた場所が、国際法規が承認する“正当な”領土であるかどうかの問題があるからだ。

――その“強盗行為”によるパレスチナ難民は600万人にのぼる。10月7日の襲撃でハマスが拘束した人質だけがクローズアップされるが、イスラエル側には、そのように拘束され投獄されているパレスチナ人が6000人もいる。ハマス側はその全員の解放を人質解放の条件にしている。実現の可能性は?

伊勢崎 ハマスが拘束したのは200人くらいだから、1対1でやると数が不均衡になる。今、カタールが人質交換の交渉仲介をしているが、交換の比率をどうするか。200人で6000人全員ということになるのか。もちろんハマスはそれを目指すだろうが。もしくは、指揮官など地位に応じた割合になるのか。すでにハマス側は一部実行したが、民間人は無条件に解放となるのか。西岸地区では、依然、イスラエルはパレスチナ民間人を拘束し続けているし、カタールがどういう手腕を示すのか、今の時点では僕にはわからない。

「イスラエル対ハマス」――この「紛争構造」をどのように形容するか。「米国NATO対タリバン」であれば、典型的な非対称戦争(両者の戦力、戦術が大きく異なる戦争)だ。つまり、正規軍対インサージェント(非正規武装組織)だ。

ちなみに「ウクライナ対ロシア」は、非対称戦争ではない。当然、軍事力の優劣はあっても、ウクライナは軍事大国の一つであり、ウクライナ戦争は「通常戦争」である。更に言うと、ウクライナ戦争は、アメリカが、ウクライナを戦場に、仇敵ロシアを、昔ながらの通常戦争で、弱体化させる「代理戦争」である。

今回のハマスは相当な武器を保有しているので、非対称ぎりぎりといえなくもないが、基本的に戦い方はインサージェントで、毛沢東の言うように「民衆の海を泳ぐ魚」であり、地下壕のネットワークもアフガニスタンにおいて当時のアルカイダやISISがやったことと共通している。

ガザ戦争が始まって以来、主要な国際メディアの中では取材力が突出している『アルジャジーラ』を観ることが日課になっている。その中には面識のある者もいる元米陸軍関係者が解説に出てくるが、彼らが語るガザ戦争の文脈は、イラク・アフガニスタンでの「インサージェントとの戦いCOIN(Counter-Insurgency)」である。その中の一人、久しぶりに顔を見たペトレイアス元米陸軍将軍(於イラク最高司令官、後にCIA長官)は、イスラエル軍のガザ陸上侵攻を当時のファルージャやモスルでの攻防に例え、イラク治安部隊とイスラエル軍の練度の違いを踏まえつつも、長期で非常に困難な戦局になるだろうと語っていた。退役しているとはいえアメリカ政府関係者だから、停戦をとは口が裂けても言えないだろうが。

アフガニスタンで軍閥の武装解除が軌道に乗り、占領政策に光が差していたにもかかわらず、タリバンの復活が認識され始めた頃、日本政府代表の僕のカウンターパートの米陸軍中将が、ある会議のコーヒータイムの立ち話でポロッと言ったことを思い出す。「こっちの戦争計画は大統領の一任期に縛られるが、あっちはそうじゃない。最初から勝負にならないんだよね」、と。

ハマスの殲滅は不可能 交渉すべき「政体」

――その非対称性、しかもガザ地区は封鎖され、ライフラインまでイスラエル側が握っている。そこをあえて軍事的に破壊することがイスラエルにとってそれほど重要なのか?

伊勢崎 まずネタニヤフにとって、戦争の上位目的を明確にできなくても、「ハマスを殲滅する」という言説が政治的に必要なのだ。イスラエルの世論調査では、国民の大部分が「この戦争はネタニヤフのせいだ」と考えていると報道されている。「国民を守れなかった指導者」であることを国民の脳裏から払拭するために「復讐」に突き進むしかない。だから、ハマスを最大限に悪魔化するしかないし、事実、そうしている。

汚職疑惑、そして収賄や背任罪での起訴、国会が最高裁の判断を覆せるようにする強引な司法改革へのイスラエル国民の異例な規模の反政権運動。この戦争が起こる前はレームダック状態だったのがネタニヤフだ。そういうなかでこの戦争は起きたのだ。

――ハマスの襲撃は、その足元を見て…ということだろうか?

伊勢崎 それはわからない。でも、その兆候は、あったのかもしれない。

僕は、その襲撃が始まる直前、アメリカのシンクタンクに招聘されて、ペンシルバニアで国際会議に出席していた。一緒に登壇した学者の一人がパレスチナ人だった。今考えると、その時の彼との会話は、10月7日のハマスの行動を、予測とは言えないが、何かを示唆するものであった。

イスラエルの隣国、歴史的に複数の巨大なパレスチナ難民キャンプを抱えるレバノンで、今年の7月から8月にかけて、そのうち最大のキャンプで、“内戦”と『アルジャジーラ』など国際メディアが報道した、パレスチナ難民同士の激しい武力衝突があったばかりなのだ。主流のファタハ勢力と、いわゆる過激派の間の係争が発展したもので、一応、ハマスは直接のこの紛争の当事者ではないということだった。

しかし、これが起きる直前に、パレスチナ自治政府の諜報局の長がレバノンを訪問し、ハマスの影響力を難民キャンプから排除するようヒズボラ側に直の工作があり、それがこの内戦の引き金になったようで、彼は、ハマスの反動を心配していたのだ。これ以上のことは、僕には言えない。

再度、強調したいのは、ハマスは、その行動を予測不可能と非人間化するべき“動物”ではなく、その行動が我々と同じように説明可能な政体であるということだ。テロ事件と呼べるものを引き起こしたが、政体であることには変わりない。

かつて日本を含む欧米社会の我々は、9・11テロ事件を契機に、民主主義体制で生まれた政体でもないタリバンをアルカイダとともに徹底的に「非人間化」し戦争を挑んだ。しかし、20年間をかけて我々は敗北し、現在タリバンは、アフガニスタンが、より過激なテロ組織の巣窟とならないように、我々の側にひきつけておくべく、同国を統治する政体として交渉しなければならない相手になった。そもそも、タリバンや、そういう過激な連中を生んだのは何(誰)だったのか。

“政体度”において、ハマスは、タリバンより高いと言える。すでにハマスは、民間人の人質の解放を二度、みずから提案し、そして実施した。当時のタリバンだったら、そんなことは、まずあり得ない。

「テロリストとは交渉しない」――COIN戦略上、これがいかに自滅的な言論空間であるか。もちろん、想定する敵に公言はできないが、我々は、もういい加減に気づくべきである。少なくとも、“外野席”が交渉を「敵を付け上がらせる」と騒ぎ立て、その可能性の芽を摘んでいくことの弊害は気づくべきである。

「戦闘に勝っても戦争には負ける」

――イスラエルは、国際的に孤立してもガザ攻撃を継続している。それがムスリム世界をはじめ各国の人々を激怒させている。レバノンのヒズボラや第三国の介入などで戦線が拡大する恐れも指摘されているが、イスラエルはどこに勝算を見ているのだろうか?

伊勢崎 イスラエルというより、ネタニヤフがどう考えているかだ。イスラエル国民自身が疑問に思っていることだと思う。首相が意図する戦争の上位目標とは何か、を。

前述したアフガニスタンでの米陸軍の中将の言説のように、イスラエルの戦争計画は首相の任期に縛られるが、ハマスなどのインサージェントはそうではない。同時に、インサージェントが最も得意とする戦略は、正規軍による民衆への第二次被害を誘導し、その国家がおかす非人道性を際立たせ、世論を味方につけることである。これまでハマスとは距離を置いていた中東諸国でさえ、パレスチナ人の惨状に涙し怒る国内世論の高まりを抑えることはできない。イスラエル軍のガザ侵攻の成果がこれからどうなろうと、ハマスはすでに勝利しているのだ。

差別が日常のアパルトヘイトの状況下で、家族や同胞が目の前でたくさん殺される強烈な原体験を負った10歳の子どもが、10年経てば、どういう20歳になっているか。その教訓をアフガニスタン・イラクで我々が学んだのは、つい最近のことなのだ。

――次の世代に受け継がれるだけだと…。

伊勢崎 イスラエル軍の地上侵攻がガザ北部を軍事制圧できたとしても、それは極めて短期的な軍事成果でしかない。ネタニヤフがどんなに小躍りして見せても、とうてい「勝利」とは程遠いものになる。新たな深い憎しみがパレスチナの若い世代をより過激化させるだけで、ハマスの支持基盤はより強靭なものになってゆくだろう。

アメリカがやったこの20年間の対テロ戦は結局どうなったか? ISISを生み、セルは世界に派生、拡大した。それ以前からも、世界中のムスリムを団結させるものは、やはりパレスチナ問題なのだ。

今、パレスチナの半世紀の苦悩の歴史を凝縮したような虐殺が、あの狭い地域で起きている。それをメディアが実況中継に近い形で全世界に可視化している。この強烈な負の記憶の蓄積と継承が、これから、どういう次の世代を生んでいくのか。それは、どんな大きな力が手を尽くしても止められないのだ。

日本政府特別代表としてアフガニスタンの武装解除をおこなう伊勢崎氏(2002-2003年頃)

――「ハマスの殲滅」といっているが、アフガンの教訓からすれば、交渉相手を殺してしまえば戦争は半永久的に終わらない?

伊勢崎 その通りだ。アフガン戦争では、タリバンとの政治的和解を模索するジェスチャーをしながら、オバマがそれをやり続けた。ビンラディンだけでなく、交渉相手となるタリバンのトップ・幹部をドローンで殺し続けた。タリバンとの交渉が「弱腰」に見えることを恐れ、強いアメリカを国民に印象付ける苦肉の政治的保身だ。交渉するなら相手の指揮命令系統を温存しなければならないのに、殺し続ける。どんどん得体の知れない連中が下から出てくる。そして、トランプ、バイデンを経て、ついに敗北する。

「COIN」の一般論として、敵が非道なテロ事件を起こしたからといって、火力が桁違いに勝るこちら側が、感情にまかせて「比例原則」を無視して報復することは、民衆のなかに敵が棲む非対称戦争では絶対にやってはいけないことだ。

比例原則とは、自衛権行使の要件が満たされ反撃が正当化された時に、その「烈度」を戒めるものだ。攻撃する敵の軍事目標の価値と、遺憾ながらそれに伴う市民への第二次被害は“許容範囲”でなければならない。それを超えた結果は、戦争犯罪と称されることになる。今、これがガザで進行している。

桁違いの火力を持つこちら側の「非道」が、桁違いに多くの第二次被害を生み、民衆に強烈な怒りと憎悪を植え付け、結果、相手の支持基盤をより強固にする。これも米国がイラク・アフガニスタンで証明したことだ。

現在イスラエルに巨額の軍事援助をするアメリカだが、ガザ戦争において、たとえイスラエル軍が劣勢になっても、プーチンがウクライナ侵攻の口実にしたような「集団的自衛権」をイスラエルのために発動させることはないだろう。

アフガン戦争敗走、ウクライナへの軍事支援に対する米世論の疲弊、そして今回のガザ戦争を契機にシオニスト政権への急速な米世論の変化の中、バイデンにとって、国連憲章にイスラエルと一緒に血を流す根拠を求めるのは、政治的自殺行為であろう。前述のように、そもそもイスラエルの自衛の権利といっても、凶暴な“強奪行為”の最中の被弾が、国連憲章上の個別的自衛権の要件さえ満たしているのか、という問題がある。

政治揺さぶる民衆運動 停戦をいかに実現するか

――国連安保理は機能不全だが、今後どのような停戦のプロセスが考えられるだろうか?

伊勢崎 採択には至っていないが安保理でのディベート、そしてアメリカなどは反対したが国連総会ではガザ人道的休戦の決議が採択されたように、停戦への動きはすでに始まっている。第二次中東戦争のときと同じような国連総会が発する「平和のための結集決議(Uniting for Peace)」が実現するかもしれない。

それを経て、具体的な停戦監視団の創設のシナリオが待たれる。重要なのは、それを牽引するリード国の出現だ。第二次中東戦争の時はカナダだったが、残念ながら今回はアメリカと歩調を合わせてしまっている。希望的観測に過ぎないが、おそらくカタールなどの中東の国がリード国になる可能性が高いと思う。

その際、結果的に失敗したが、シリアのケースが記憶に新しい。まだ、「アサド政権vs反体制派」で、紛争構造が単純だった2012年4月、安保理決議で国連とアラブ連盟の合同特使としてコフィ・アナン前国連事務総長を指名し、250名ほどの国際監視団が創設された。

――国連総会でも顕在化したが、世界各地で停戦を求める声が非常に高まっている。世界の多くの国々が、アメリカやイスラエルが仕掛ける分断にはのっていない。

伊勢崎 パレスチナは、世界中のムスリムの心を一つにするCause(大義)だ。その抵抗の象徴ガザで、あれだけの世紀末的な悲劇が可視化されている。イスラム教徒を多く抱える国の民衆の団結は言うに及ばず、政府がアメリカと歩調を合わせる国々でも民衆運動の波は止まらない。

カタールにしても、ヨルダン、サウジアラビア、エジプトも含めてアラブ諸国が、アメリカに背を向けているのは、その国民が許さないからだ。これらの国々は、王政や専制政治で知られる国であり、民衆運動の高まりは、そういう政権にとって死活問題になってくるからだ。

パキスタン、インドネシア、バングラデシュ、マレーシア、国内にISISなど過激派の問題を抱えているアフリカ諸国もそうだ。イスラエル支持を鮮明にしていたインドのモディ首相も、大規模なデモが起きるようになってから、あまりそれを発言しなくなった。

アフリカ諸国の中でも、セネガルで起きていることは興味深い。イスラム教徒が国民の大多数を占めるが、ISIS問題を抱えており、その対策にあたってイスラエルの軍需産業と深い繋がりがあるため、政府はパレスチナを応援する民衆運動に大きな規制をかけざるを得なくなっている。いずれにしろ、ガザ戦争を契機に高まる民衆運動は、為政者にとって死活問題になっているのだ。

イスラエルでも、ネタニヤフにとっての最大の脅威は、なによりもまずイスラエル人質の安否を憂う国内世論だ。もちろんシオニズム正義の貫徹による犠牲には慣れている国民性ではあるが、「このガザ戦争が起きた責任はネタニヤフにある」というイスラエル国内世論の高まりを見据え、人道停戦を求める民衆の、国を跨(また)ぐ連帯をさらに強化し、ネタニヤフに政治的判断を転換させることを目指すしか、我々にできることはない。

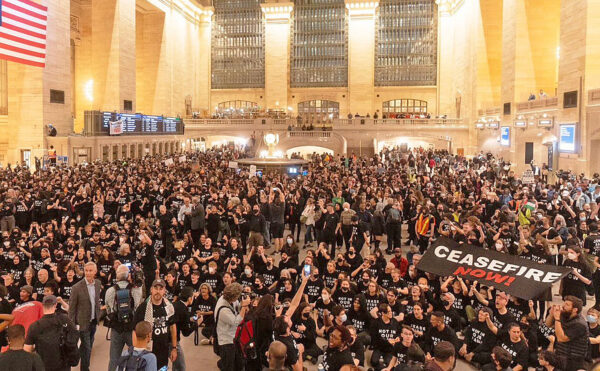

米国内でもユダヤ人コミュニティが「即時停戦」を訴えている。これをバイデンは無視できない。市民が政治を変える兆しが顕著に見える瞬間ではないかと思う。

在米ユダヤ人団体の呼びかけで「即時停戦」を求めてグランドセントラル駅を占拠する人々(10月27日、米NY)

――世界ではBRICSやグローバルサウスが台頭し、西側主導のダブルスタンダードから距離を取る国が増えている。これへの影響は?

伊勢崎 我々は、おそらくアメリカ一強の世界に慣れすぎたと思う。僕の人生の大半もそうだ。それが変わってくる。それだけの話だ。僕は1990年代にアフリカ大陸にどっぷり漬かっていたが、日本などの商社が急速に店じまいする中で、入れ違いに進出してきたのが中国だ。現在に続く中国経済の台頭の地殻変動は当時から起きていた。その変化を決定的にしたのが、ウクライナ戦争だ。

グローバルサウスは、一つの理念の下に団結しているわけではない。「俺たちは誰の味方でもない。俺たちは俺たちの味方だ」という国々の集まりが欧米に対抗しているように見えるだけだ。そういう集まりだからこそ、自身の国益しか考えない中国やロシアが強い力を持つのだ。このガザ戦争により、それは更に強化されることになるだろう。

大量虐殺生む「集団懲罰」 国際人道法の理解を

――日本はイスラエルと同じくアメリカの衛星国家ともいえる現状にある。われわれ日本の市民は、この問題にどう向き合うべきだろうか?

伊勢崎 日本がアメリカの「部品」に過ぎないことをまず自覚すること。そのうえで肝に銘じなければならないのは、最先端の軍事を誇る米国やイスラエルでも、インサージェントとの戦い(COIN)においては、無力だということだ。

繰り返すが、長期戦争における“民主主義体制”の最大の弱点を突き、叩けば叩くほど力を得てゆく。そういう相手なのだ。

それでも我々の為政者は、敵に対して強く拳をあげることで権威を示す。レームダックの体の元首たちほど、それで起死回生を謀る。ブッシュがそうだったし、今のネタニヤフがそれだ。米国の「部品」でしかない日本の為政者たちは、それに従うしかない。

アメリカでは、71歳の白人男性が「ムスリムは死ね」と、パレスチナ移民の六歳の幼児を軍用ナイフで幾度も刺し殺す事件が発生した。犯行動機は、ハマスのテロ事件を報道したメディアの影響だと言われる。ハマスを悪魔化する報道が、パレスチナ人のみならずムスリム全体の非人間化を加速させる可能性を、日本のメディアはしかと自覚するべきだ。

もう一つ強調したいのは、日本人は、国際法、特に国際人道法を再認識すべきだという点だ。

僕はウクライナ戦争開戦のときから、一貫して国際人道法が最も戒める「集団懲罰」、日本流に言うと連座を問題にしてきた。これは第二次世界大戦を経験した人類が、ジュネーヴ諸条約を結実させた最も大きな歴史的教訓だ。集団懲罰は、ジェノサイド(大量虐殺)の動機になるからだ。

ウクライナ戦争のときに僕が言った文脈は、「プーチンが悪けりゃ、ロシア人みんな悪い」という言説空間は、集団懲罰にあたるというものだった。プーチンやその側近の個人をターゲットに、その海外資産の凍結やビザ発給の停止などで知られるスマート・サンクション(標的制裁)は最大限に強化すべきだが、ロシア国民全体に影響を及ぼす経済制裁は、集団懲罰にあたると考えるからだ。

だが、政治家もメディアも、そして学者たちも、ロシア制裁一辺倒で、標的制裁と経済制裁を明確に区別しないリスクを語るものは極少数。第二次世界大戦後、人類が様々な国際条約を生み出し育んできた、集団懲罰を忌諱する力が、ウクライナ戦争を契機に、世界レベルで失われてしまった。ロシア人の排斥は当然だと思い込む、芸術家や科学者も行き来できない閉鎖的な世界を出現させてしまった。この集団懲罰に寛容な言説空間が、特に欧米社会で増幅する中、ガザ戦争が起きた。

グテレス国連事務総長は異例の強さをもって言及した。「ガザへの攻撃は、明確な集団懲罰。明白な国際人道法違反だ」と。日本では、国民のどれくらいがピンと来ているだろうか。

僕は、国際人道法を批准するも、最も重要な国内法の整備を全くやってこなかった日本の「無法」を、ずっと指摘してきた。【あの指導者は悪魔みたいに悪いから、それを選んだ国民も同じように悪い】、もしくは【あの民族に属する集団の所業が悪魔みたいに悪いから、それを許容する民族全体も悪い】。この言説空間が肥大することが、集団懲罰の動機となる。集団懲罰の一番激しい発露が「ジェノサイド」である。

例えば、ジェノサイドが1000人の犠牲者を生んだとして、それは1000件の殺人事件ではない。必ず、それを政治的に、資金的に煽り、その尖兵となった民衆の手を血で染めさせた指導者、つまり「上官」がいるはずである。

日本には、一世紀前の関東大震災の折に朝鮮人を虐殺して以来、この「上官責任」を実行犯よりも厳しく追及し、そして重く裁く国内法が欠落したままなのだ。そもそも日本は、1951年に発効した「集団殺害罪の防止及び処罰に関する条約(ジェノサイド条約)」にさえ批准していない珍しい国の一つなのだ。

集団懲罰を許容する言説空間は、同時に「その悪魔がなぜ生まれたのか」という極めて学術的な営みをも攻撃し、それはウクライナ戦争の即時停戦を訴えた僕や和田春樹先生たちが「親露派」であるというような、言われもないレッテルが貼られる奇妙な現象に発展したことは記憶に新しい。

さらに、そういう悪魔叩きだけを先行させる言説の肥大は、現在進行するガザ戦争において、ハマスを交渉相手として早期停戦を実現する営みを阻止する。その代償は、パレスチナ市民の夥(おびただ)しい命の犠牲である。

停戦に勝る“正義”あるか 命救う言論空間を

――そのような中での研究者の動向やその役割についてどう思われるか?

伊勢崎 日本のメディア、特に地上波放送では、防衛研究所などの研究者が「戦争解説」に動員されている。ガザの病院への攻撃も、イスラエル軍の“ミス”という表現まで用いて。依然として、軍事的強者の立場からの「実況解説」だ。

もう一度、退役した米軍の友人の言葉を繰り返す。

「あれだけの密集地に、あれだけの短期間で、あれだけの量を落とすのか」。

病院の被弾は、もともと近代国家の正規軍として本来あってはならない、民衆への二次被害を禁める「比例原則の無視を前提」としたイスラエル軍の作戦中に起きた悲劇なのだ。これをしかと心に刻んでほしい。

今回のガザ戦争にあたって、行動的な学者のグループが、いち早く「即時停戦」のアピールを開始してくれた。僕もすぐに署名させていただいた。自分の研究分野で、その研究対象国の教え子も被る悲劇が起きたときに、その悲劇を止めるために、学者というよりもまず一市民として声を上げる人たちだ。心より尊敬する。

一方で、イスラム学、安全保障を専門とする学者の一部には、「ハマスは殲滅しなければならない」と言い募る者がいる。アメリカの「部品」である日本の為政者たちも、そして大手メディアも、彼らの方を重用するようである。

世界を巻き込む二つの大きな戦争が進行する現在、ことさら“正義”を言い募る言説空間が荒れ狂うなかで、今ほどに「停戦」を希求する言論空間が必要なときはないと僕は思う。ウクライナ戦争に関する本紙の論考で、再三再四、強調してきたが、停戦は“正義”を否定する営みではない。

国連の実務家の世界では「移行期正義」と称されるが、“正義”の実現には時間をかけるべきという考え方である。

即時停戦を!

“いつものように”執拗な非難にさらされたとしても、気持ちを同じくする国内外の人々と連帯し、さらに運動を広げていきたいと思う。

-----------------------------------

いせざき・けんじ 1957年、東京都生まれ。2023年3月まで東京外国語大学教授、同大学院教授(紛争予防と平和構築講座)。インド留学中、現地スラム街の居住権をめぐる住民運動にかかわる。国際NGO 職員として、内戦初期のシエラレオネを皮切りにアフリカ3カ国で10年間、開発援助に従事。2000年から国連職員として、インドネシアからの独立運動が起きていた東ティモールに赴き、国連PKO暫定行政府の県知事を務める。2001年からシエラレオネで国連派遣団の武装解除部長を担い、内戦終結に貢献。2003年からは日本政府特別代表としてアフガニスタンの武装解除を担当。

伊勢崎賢治名誉教授の論説が読める長周新聞の存在はありがたいです。残念ながら伊勢崎氏のこのような趣旨の論説が大手メディアに掲載されることはないようですが、出来ればこのインタビューの半分でも全国各地の地方紙が配信してくれればと思わずにはおられません。私事ですが、その日福岡に行く予定があったので11月3日の福岡であったガザ地区停戦を求めるデモには下関から参加させていただきました。

深く賛同します。「とちらが悪いのか」「その責任は誰がどのように負うべきか」と議論は、停戦後に幾らでも出来ます。